アニメーション作家・水江未来さんは、今回、79分の長編映画『ワンダー・フル!!』(2014)を発表する。手描きにこだわり個人制作をつづけるアニメーション作家が、膨大な時間と枚数のかかる作業を、10数年間続けてきた。今回の映画は若い作家の総集編とでもいうべきものとなる。

日本ではあまり名の聞かぬノンナラティブ。水江未来は日本よりも海外の映画祭での上映経験が豊富だ。『ワンダー・フル!!』は「噂のノンナラティブ・アニメーションムービー」と謳ってある。ノンナラティブとは何かから、自身のアニメーション感まで、話を聞いてきた。

(聞き手=岩崎孝正・萩野亮 構成=岩崎孝正)

―

――『ワンダー・フル!!』は、水江さんにとってどのような作品になりますか。

水江 長編映画のように思われますが、実は、今まで10数年かけてつくってきた短編素材を編集して上映します。いきなり、種明かしをしてしまいますけれども(笑)。ふつうこういった映画は、レトロスペクティブ(回顧上映)で、制作順に並べて、最新作が最後に上映されます。でも、今回の『ワンダー・フル!!』はそうではない。いまある自分の一番いい状態でつくったアニメーションを見せたかった。そこで短編アニメーションを長編のためのパーツとして、どうやって並べたら、ひとつの身体になっていくのか。それを考えて編集してみたのがこの『ワンダー・フル!!』になります。

――短編素材が数多くある中で、どのような考えで編集されたんですか。

水江 アニメーションのビジュアルを優先するより、音楽ベースの編集を考えています。音楽として聞いていたときに、飽きずに、人がぐっと惹き付けられるような映画ですね。音楽は僕のアニメーションではすごく重要で、作品をかたちづくる背骨のような部分です。個々の作品をつくるときも音楽ベースで考えながらつくっていましたから。そういう意味では音楽を手掛かりに順番を決めていくというのは、自分のなかで一番いい方法でした。

――最新作の『WONDER』(2014)は、パスカルズとコラボレーションされていますね。それは音楽が先にあるんでしょうか。それとも水江さんが描かれていて、それに合わせて音楽がつくられているんでしょうか。

水江 たとえば『AND AND』(2011)は、ミュージックビデオとしてつくりました。こちらは音楽が先なんですけれども、僕のアニメーションをつくる構想を聞いて、それをもとにPsysalia Psysalis Psycheの松本享さんが作詞作曲をなされた。コンセプトをしっかり伝えた上で、向こうがイメージしたものを大事にした作品をつくりたい。自分の映像に合わせて音楽をやってもらうということではなく、はじめにイメージを伝えて、自由につくられた音楽に対して、僕はまたイメージをして制作をする。

『WONDER』にかんしては、半分くらい描いていたころに、パスカルズで音楽が決まりそうになりました。パスカルズが出来上がった映像を見て音楽の展開を考えてくれました。僕もパスカルズの楽曲と決まったので彼らの過去のいろんな曲を聞きながら、パスカルズだときっとこうなるかな。という点を多少考えながら、終わらせ方もイメージしていきました。

――『minamo』(2003)『Adamski』(2008)は、コマ撮りの写真アニメーションです。水を張ったトレーや、多摩川の河川敷の実景が写っています。いまは絵を描いてアニメーションにしています。この両者で編集するさいに共通している感覚や意識ってありますか。

水江 『minamo』は『FANTASTIC CELL』(2003)と同じ時期につくった作品です。『Adamski』は『DEVOUR DINNER』(2008)の直後につくった作品ですね。手描きを終えてそろそろ編集段階に入ってきたところで、僕はちょっと疲れちゃうんですね。いったん手描きアニメーションから離れたい。気分転換としてつくった二作品です。手描きは手で一枚一枚描いていくので、描きあげるのにかなりの時間がかかりますが、実写を撮っていくとすごく気持ちがいいほどにハイスピードで撮影や編集が進んでいく。手描きで気持ちが疲れていたなかで、一気につくれるものをやったというところがあります。

――手描きで溜めていたエネルギーをいったん外に出すことは、編集前の作業に必ず必要なんですか。

水江 最近はオリジナルをつくりながら仕事も並行しています。けっきょく作品をつくることが気分転換となっていますね。ちなみに実景を撮影していたのは、学生であったり、大学を出たばかりの頃です。オリジナルに対して、また別のオリジナルをまったく違うアプローチでつくり、頭をリフレッシュさせるということをこの頃からはじめていたのかもしれません。

――今回の『ワンダー・フル!!』は、長編としてつなぎ合わせることによって、個々の制作からちょっと別の意味が生まれてくるのかなと思ったんですが、その辺りはどうお考えですか。

水江 初期作品で自分が考えていたことは、もっとあやふやだったり、その場の思いつきみたいなものもありました。今回の『ワンダー・フル!!』は二十代前半の作品があるんですが、こうして全部通して見ると、ある意味一貫している。ずっと同じことしかやっていない。その強さというのはまとまりとして、全体から感じる部分ですね。いろんなことをやってきたというより、本当に一か所のみを掘りつづけてきた。だから物語がなくても、79分見ていると、何か受け取ってもらえるんじゃないのかと思います。

――ちなみに、「ある意味一貫している。ずっと同じことしかやっていない」という点はご自身でどこに感じますか。

水江 たとえば制作の方法ですね。技術的な面でもずっと手描きにこだわって描いています。画材も、12年のあいだずっとパイロットから出ているHI-TEC-Cというサインペンですね。また、僕には物語をつくろうという考えがまったくないことがわかります。ずっと映像と音楽とリズムの関係で描いているんですね。画材だったり、アニメーションのジャンルとしてもずっとノンナラティブにこだわっていますね。

――パンフレットで「噂のノンナラティブ・アニメーションムービー」と謳っています。そもそも、ノンナラティブとはなんなのでしょうか。

水江 ノンナラティブって聞きなれない言葉ですよね。ナラティブも聞きなれないですよね。でもナレーションとナラティブって同じところから来ているんですよ。

――「語り」というところからですね。

水江 そうですね。ふつう長編のアニメーションだったら、100%と言っていいほどナラティブの作品です。ドラマがありそれが数時間展開していく。けれども、短編の場合はその時間のしばりがない分、1分で終わってもいい。5分でも、10分でも、好きな尺のなかでつくれる。長編の映画と違って、物語が中心になくても、ドラマが存在しなくても成立する映像作品というのはたくさんありますね。ジャンルとしては実験映画なんですが。でも、僕のノンナラティブのアニメーションは、他の海外の作品とどこが違うかというと、僕がエンターテイメントとしてつくっている点ですね。

――ノンナラティブとはいえ、数分の作品のなかに展開はあるわけですよね。その辺りをどうとらえられていますか。それを物語とあえて呼んでしまうことも出来てしまう。その枠のなかで、動きの展開というのをどういう風に考えていらっしゃいますか。

水江 「ドラマ仕立てで、ナラティブ(物語)を語っていく作品ではない語り方がある」というのが僕の考え方です。普通は主人公がいて、脇役がいて、ある目的があり物語が進んでいく。そうして主人公が結末でなにかしらの成長か、変化が訪れる。そのストーリー追って観客は見ていく。

たとえば僕の『MODERN』シリーズもそうなんですが、ただの立方体が縦横に動くだけで、そこには何の意識もない。でも、見る人は、そこになにか想像を膨らませちゃうんですよね。そういう見る人の装置を起動させる。見る人のなかでナラティブがひろがっていく。そういう風に考えてつくっています。

――たとえば出てくるキャラクターに感情がない。それはノンナラティブを意識されてつくっているんでしょうか。

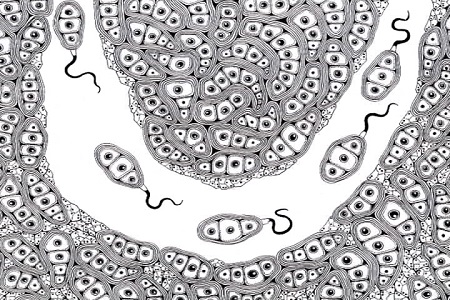

水江 僕の描くキャラクターは演技をしていません。何も感情がなくただ蠢いているだけだったりする。ただ、感情はないんだけれども、例えば『DEVOUR DINNER』のようにバウンドするような動きだけがある。そこに可愛らしさがあったり、子どもがトランポリンで遊んでいるように見える。感情や演技がなくても、動きの現象だけで、どこまで見ている人の想像力をかきたてられるのか。それが僕の挑戦です。『WONDER』は、それが一番強く出ている作品だと思います。

たとえば、たんに動いているものを見るだけで気持ちが幸せになることって、生きているうちに多くあるかと思います。さまざまな日常の動きの現象の中に、前と後ろがどうなって、という風に、ちょっとした動きを見ただけで、イメージがひろがってしまう。たとえば海の波打ち際に立ち、さざ波の泡を眺めているとしましょう。そうすると、泡がどこから来てどこに結合するのか。さざ波や泡の前と後ろをどう見て、耳をすますのか。それが、すごい人間にとって幸せなことではないだろうか。そういう映像をつくりたい。最近はずっとそういうイメージを持って描いています。それが最近は自分のなかで明快になっていますね。

――制作をされている過程で、次作のアイデアが浮かんでくるということはありますか。描きながら、別の頭が働いていたりすることは。

水江 他のアニメーション見ながら、自作の別のアニメーション思いつく。それが連鎖する場合もあります。

――細胞が生成、増殖、結合、解体するように、作品を描きながら、また作品が増殖していく感覚なのでしょうか。

水江 そうですね。細胞ってすごく面白い。人間の身体は新しい細胞が生まれて、古い細胞が死んでいく。そうやって代謝が繰り返される。でも、それって地球上の人間の世界も、まったく同じ構造をしているんですよ。自分の皮膚を注目していっても代謝が繰り返されている。六本木ヒルズの屋上から街を見ても、高速道路で走っている車が、血管の中を走る赤血球に見える。ビルの中にもそれぞれ明かりがついて、人の営みがある。人がつくった文明も自然界と同じなのではないか。けっして自分の世界と、他者の世界は分離していない。緩やかにすべてつながっているのではないでしょうか。

――イームズの『Powers of Ten』(1968-77)やエヴァ・スザッツの『Cosmic Zoom』(1968)のような世界ですね。『METOROPOLIS』(2009)や『MODERN』(2010-11)シリーズは無機質な立方体の連鎖のように見えますが、一個の生命の活動としてとらえられているように感じました。都市の道路がどんどん敷設されていくというのも、赤血球とおっしゃったように、生命の運動のように見えてきます。

水江 新しいビルが建っているその横で、古いビルが解体される。完成は世界にない。完璧な状態っていうのはこの世界は決して訪れない。繁栄の影にかならず衰退があるんだなと。

――制作中は、抽象的な想念に憑りつかれている。そういう状態が続いているのでしょうか。

水江 外国の映画祭で「アニメーション描く前に、まず瞑想してから描きはじめるんですか」とか「描いている最中は瞑想状態に陥るんですか」など聞かれるんですが、僕はそんな仙人のような人間ではない(笑)。普通の人間が描いている作品です。

――これまでは個人制作を続けてきたと思います。しかし『WONDER』は集団制作でつくっていますね。違いはどこにありますか。

水江 『WONDER』にかんしてはスタッフを入れて色塗りを手伝ってもらっています。アニメイトは全部自分でやったんですけれど、中を絵具やサインペンで塗ってもらいました。会話を交わしながら作品をつくっていましたね。個人制作の場合は、すごい孤独感と闘いながら、いろんなことを思いふけりながらつくっていましたが、『WONDER』に関しては、結構楽しく描かせてもらいました。でも最後のシーンは誰にも任せられないので、最終的には孤独に帰って行きましたけど(笑)。

――1枚1枚手描きで描く理由は、どういったところにありますか。

水江 『WONDER』は1日に24枚の絵を描いて1秒間とし、365日間描き続けるプロジェクトです。一フレーム一フレーム絵を描いていますから、365秒×24枚なので計8760枚描いています。1枚1枚の絵具の塗りムラが、アニメーションの動きにつながっています。ふつう線画のアニメーションだと描いた線の部分だけが動きとして認知されますね。セル画のアニメーションのようにフラットに塗ると、中の部分はまったく動かない。

僕はフレームのなかをつねに動かしている状態をつくりたい。ちょっと皺の寄った何も書いていない紙を順番にパソコンへスキャンしていっても、すべてが違う情報になる。厳密に言うとフルHDの記録画質である1920×1080ピクセルの一ピクセル一ピクセルがすべて違う情報なんですよ。それは手描きじゃないと出来ない。セル画のようなフラットな色の塗り方だとそういうことにならない。とにかくあふれてくる情報をどんどん観客へ注ぎこみたかった。もっと言うと、自分がそれを浴びたかった(笑)。

――つくっているときも、「浴びたい感」がどんどん強くなっていくんですね。

水江 溢れかえって来るようなアニメーションをつくりたいんですね。それを見て、全身で音楽と一緒に、溢れてくるもののなかに入っていきたい。そういう願望や欲求が、どんどん自分のつくるアニメーションに対して強くなっている気がしています。

――非常に映画的ですね。浴びるという受動的な身体がある。

水江 コンセプトありきのアニメーションじゃないんですね。とにかく浴びて欲しい(笑)。それが映像の一番の強みだと思うんです。哲学的な難解なことを言うのではなく、どんどんアニメーションを浴びて欲しいんですね。

――では、最後に『ワンダー・フル!!』の上映について一言お願いします。

水江 今回の『ワンダー・フル!!』はヒューマントラストシネマ渋谷で上映されます。ロバート・ロドリゲス監督の『マチェーテ・キルズ』(2014)や『カノジョは嘘を愛しすぎてる』(2013)『TIGER & BUNNY -The Rising-』(2014)と肩を並べての上映、しかも2週間は上映していただけるそうです。これはインディペンデントのアニメーション作家としては極めて異例だそうで、大きな挑戦です。今まで届かなかった層に対して、届けるチャンスでもある。思いっきり僕のアニメーションを浴びて欲しいと思っています。

(2014年1月28日 CALF事務所にて)

―

|公開情報

『ワンダー・フル‼』

『ワンダー・フル‼』

監督・アニメーション:水江未来

音楽:パスカルズ、twoth、松本享、中村ありす、Kai&Co.、水江未来 特集プロデューサー:廣瀬秋馬

2013 | 日本 | カラー | ステレオ | DCP・ブルーレイ | 79分 | ©2014CALF | 配給:マコトヤ+CALF

公式サイト http://wonder.calf.jp/wonderfull/

★2月22日(土)より、ヒューマントラストシネマ渋谷、他全国順次ロードショー!

―

|プロフィール

水江未来 Mirai Mizue

1981年東京都生まれ。「細胞」「幾何学」をモティーフにした作品を多数発表。国内外の映画祭で多数のノミネート・受賞経験がある。『ワンダー・フル!!』(14)は自身初の長編映画となる。

―

岩崎孝正 Takamasa Iwasaki(聞き手・構成)

1985年福島県生まれ。フリーライター。せんだいメディアテークで行なわれる「としょかんメディアテークフェスティバル」で、拙作『福田十二神楽』『福島の光景』が3月2日に上映予定です。

萩野亮 Ryo Hagino(聞き手)

1982年奈良県生まれ。映画批評。本誌編集委員。立教大学非常勤講師。新刊共著に『アジア映画で〈世界〉を見る』(作品社)。