「Please, tell me!」

『バロン』(89/テリー・ギリアム)で当時9歳のサラ・ポーリーは、誰も聞き耳を立てないホラ吹き男爵の語る「物語」の続きを聞きたがった。「なぜ? なんでなの?」彼女は幼くしてスクリーンに現れたその時から人が紡ぐ「物語」に耳を澄ませた。そこにある理屈や理論ではない「真実」に答えがあると信じて。

―

ママと姉の顔は似ているのに、私は似ていないのはなぜ?

世界に疑問を抱くことは不安と隣合わせになることでもある。『物語る私たち』は、自らの出生や家族にまつわることに疑問を抱いたサラ・ポーリーが、その秘密を探る「ドキュメンタリー」である。11歳の時に他界した母ダイアンについての謎を、彼女は父親や兄姉たち、母の友人や仕事仲間だった演劇関係者から話を聞き出していく。

大好きな父は私の父ではないのだろうか?

果たして愛されて私は育ったのだろうか?

私は愛されているのだろうか?

サラ・ポーリーはその不安を恐れる。恐れて、その答えを得ようとする。

(C) 2012 National Film Board of Canada

サラ・ポーリーは、両親ともに役者である家庭の5人兄弟の末っ子として1979年トロントに生まれた。4歳から芸能活動を始め、9歳の時に出演した『バロン』で世界的なデビューを果たす。94年に出演した『エキゾチカ』でカナダの巨匠アトム・エゴヤンに見出され、『スウィート ヒアアフター』(97)での抑制した奥深い演技により再び世界中から注目を集める。その後も、イザベル・コイシェ『死ぬまでにしたい10のこと』(03)『あなたになら言える秘密のこと』(05)での主演、ヴィム・ヴェンダース『アメリカ、家族のいる風景』(05)出演などで着実にキャリアを重ねる。その一方で、反戦運動に熱心な一面を持ち、ハリウッド嫌いを公言するなど、反骨精神を持った才女である。

また、カメラが趣味の父マイケルの影響から20歳で映画制作を始め、短編『Don’t Think Twice』(99)で監督・脚本デビュー。短編4本と連続TVドラマの1編を監督した後、27歳で監督した長編処女作『アウェイ・フロム・ハー 君を想う』(06)がアカデミー賞脚色賞および主演女優賞にノミネートされるなど絶賛される。続く『テイク・ディス・ワルツ』(11)もChlotrudis Awardsオリジナル脚本賞など高い評価を受ける。劇映画では一貫して夫婦関係や結婚生活をテーマにした物語を紡いできた。『物語る私たち』は彼女にとって初のドキュメンタリー映画である。

(C) 2012 National Film Board of Canada

冒頭、マーガレット・アトウッドの小説『またの名をグレイス』から一節が引用される。「物語の渦中にいる時はまだ物語の体をなさず、ただの混乱だ。(中略)あとになり、やっと物語と呼べるようになる。自分に、あるいは誰かに語っている時に」。

インタビューでサラは人々に誰かに語るように話してもらい、一人一人の視点を均等に扱うことで、「真実」を探っていく。サラ自身の出生の秘密や母ダイアンの人物像について取材を受ける人たちはそれぞれの主観でそのことの記憶を冗談交じりに軽妙に語る。それはすなわち、その人から見た「物語」である。記憶を「私たち」は「物語る」。そこには各々にとっての「真実」が存在する。

主演作『死ぬまでにしたい10のこと』で癌のため余命僅かのサラはボイスレコーダーで自身なき後の世界へ願いを遺す。SFホラー『スプライス』(09/ヴィンチェンゾ・ナタリ)では謎の生命体の誕生をビデオカメラで記録し、その様子をボイスレコーダーで記録しながら観察するサラの姿がある。監督作『テイク・ディス・ワルツ』の自己を反映させた主人公の若妻はノートに記録し取材するライターである。『物語る私たち』でも、まさしくカメラを回し記録するサラ自身の姿がある。

サラ・ポーリーは目の前の出来事をカメラやボイスレコーダー、ノートで記録する。『アメリカ、家族のいる風景』でサラは父の姿が記録された古びた写真を眺めては、自分と似たところがないか探している。『あなたになら言える秘密のこと』では戦時中の惨状が記録されたビデオが歴史を遺しており、監督作『アウェイ・フロム・ハー』ではアメリカ兵がイラクへ進撃するニュース映像を老夫婦が見て過去から学ばないアメリカを嘆く。

記録とは、客観的に物事を見られるようにすることであり、その行為は記憶だけでは導き出せない答えを見つけ出そうとすることである。わからないから記録していくのであり、その過程で「私」なりの「真実」を導き出していく。

(C) 2012 National Film Board of Canada

サラ・ポーリーは『アウェイ・フロム・ハー』『テイク・ディス・ワルツ』で夫婦や結婚生活を描いてきた。一見円満な生活を送っているように見えるどちらの夫婦の妻も旦那以外の男性に惹かれていくのを抑えられない。愛、すなわち幸せを追い求めてしまう。どこか満たされない寂しさや空虚感を埋めるべく新たな恋に溺れていくそれはまるで冒険のようでもある。しかし、新しいものには惹かれるが、それも古くなっていく。新たな恋人と過ごしていても待っているのは、夫と過ごしていたのと同じ日常である。

『物語る私たち』のなかで「魂に若さと老いがあるとするなら、彼女の魂は若かった」と語られる、かつての記録フィルムに映った母ダイアンは、奔放に生きるエネルギッシュな女性のイメージである。常に愛や刺激を求める彼女は、サラがこれまでに描いてきたヒロイン同様に、次第に色褪せていく結婚生活が物足りなくなり、旦那のもとから離れていく。女が浮つく一方で、夫たちは妻の心境にも自身の置かれた状況にも気付かない。

サラが描いてきた世界にあるのは、永遠に続くものなどなく、人間は空虚の中で生きていかねばならない、という人生へのある種の諦念である。『アウェイ・フロム・ハー』の夫グラントも、『テイク・ディス・ワルツ』の夫ルーも、『物語る私たち』の夫マイケルも、妻に不倫され家に残されるが、自分の思いがけない人生を受け入れようとする。事実には逆らえないのだから、それに抗わず、人生の一部だと受け入れることで彼らは前進していく。残された者たちは幸せでいるための「真実」=彼らなりの物語を作ろうとする。

『物語る私たち』の「真実」、それは父マイケルがたとえ自分と血のつながっていない子だとわかっても、サラを心から愛している、ということだ。マイケルはそうあってほしくはなかった事実を含めて今ある全てをポジティブに肯定し、自らの宿命を受け入れて前を向く。人が人へ「物語る」のは、悲劇を悲劇で終わらせないためだ。「物語る」ことは悲劇を喜劇に、哀しみを喜びに変える魔法であるのだ。

(C) 2012 National Film Board of Canada

本作は父マイケルがナレーションを担当している。録音スタジオでコントロール・ルームからサラがディレクションし、ブースの中にいるマイケルが自身で書いた原稿を読んでいる。本作を観ていて私には、奇妙な居心地悪さがあった。おそらく本作は、秘密を探っていったのではなく、秘密を知ってから作られた「ドキュメンタリー」なのではなかったか。サラは知った事実を父に打ち明けてから本作を制作したのであろう。

では、今まで劇映画しか撮っていない彼女は、なぜ今作を「ドキュメンタリー」として作ったのだろう。自身の実話をもとに劇映画のスタイルを採ることもできただろう。しかし、記憶(=主観)と記録(=客観)を重ねていくことで「真実」が立ちあがってくる「ドキュメンタリー」だからこそ、「私」なりの揺るがない答えを彼女は獲得するのである。

忘却には長い時間がいる。事実を知った父娘は本作で過去から解き放たれ自由になろうとしたのだろう。後ろではなく、前を向くために。ユーモア交じりに物語るサラの家族。他人がどうこう言っても揺るがないサラと家族の間の一つの「真実」があり、ユーモアがどうにもならない人生を明るく豊かにする。「ドキュメンタリー」として『物語る私たち』を作ったからこそ、サラは断言できるだろう。愛を受けて私は育った、と。今作は彼女自身の「物語」=「真実」だ。そう、彼女は幸せになりたかったのだ。

―

|公開情報

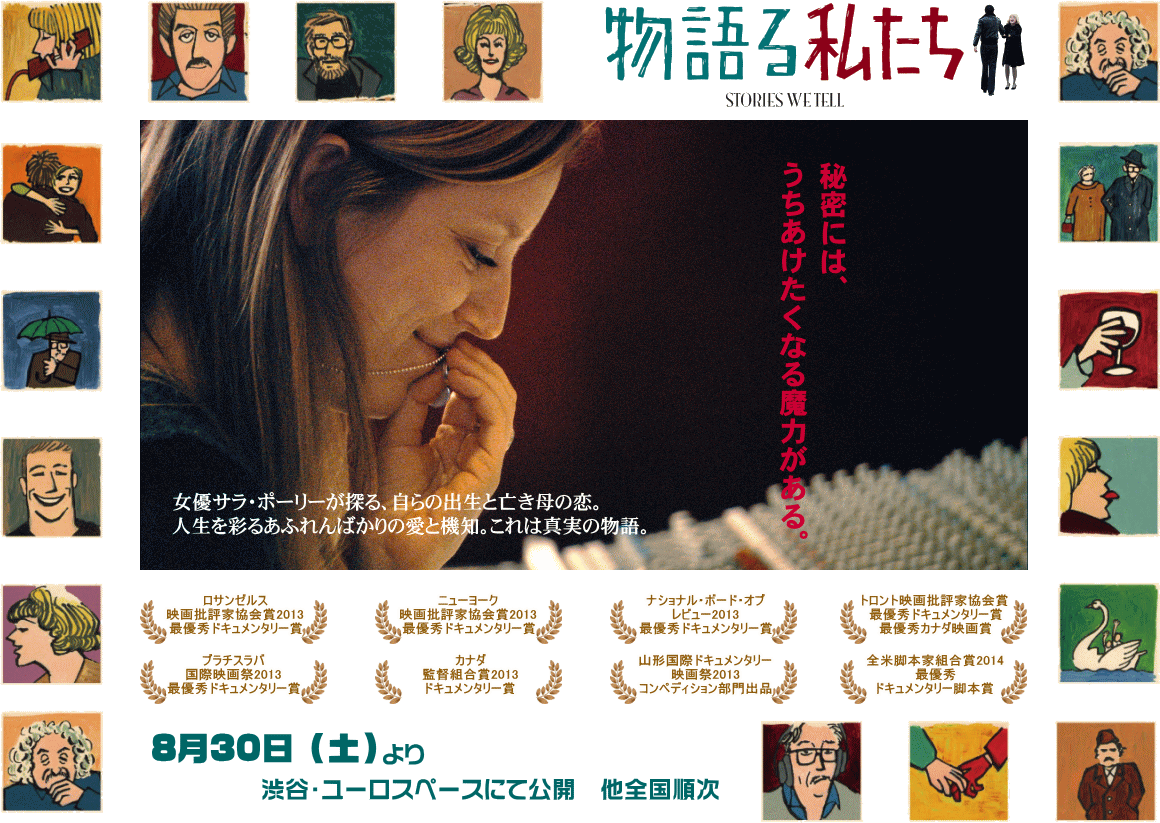

物語る私たち Stories We Tell

監督・脚本・出演:サラ・ポーリー

2012年/カナダ/108分/英語

配給:ユーロスペース 宣伝・配給:東風

公式サイト:http://monogataru-movie.com/

★ユーロスペースにて公開中!

―

|プロフィール

常川拓也 Takuya Tsunekawa

1989年新潟県生まれ。明治大学法学部卒。HIP HOP好きの映画物書き。

Twitterアカウント:@tsunetaku

![]()