「東京」という都市を30分弱の映像で表現する−−−−ほとんど実験に近い取り組みが、半世紀前、高度成長期の真ん中の1962年に2人の名監督によって行われていた。

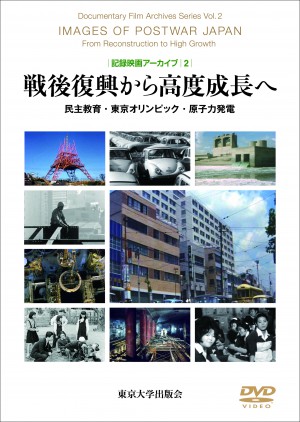

その映像作品と研究を含む書籍が、このほど出版された。『戦後復興から高度成長へ 民主教育・東京オリンピック・原子力発電』(丹羽美之・吉見俊哉編、東京大学出版会)である。散逸しつつある記録映画を保存・活用する「記録映画アーカイブ・プロジェクト」のワークショップの成果をまとめた『記録映画アーカイブ』シリーズの第2弾として出版されたものだ。研究と映像集のDVDがセットになっていて、一つの作品を複数の視点から論じている。家にいながら、まるで国立近代美術館フイルムセンターへ行き数日間の特集上映とシンポジウムに参加したような知見を得られる、優れたシリーズである。

日本の高度成長期、記録映画やPR映画がどのように製作されてきたか、製作スタッフたちが何を考えてきたのか。『戦後復興から高度成長へ 民主教育・東京オリンピック・原子力発電』では、岩波映画製作所の作品を中心に、日本の都道府県を紹介していくテレビシリーズ『日本発見』の4作品や、村治夫演出『はえのいない町』、羽仁進演出の『町と下水』など計10本がDVDに収録され、製作にかかわった人びとや研究者がそれぞれの観点から論じている。『海岸に立つ日本の原子力発電所』(岡田一男演出、1987年)と『いま原子力発電は…』(羽田澄子演出、1976年)は、短い作品ながらその製作の経緯の回想も含めてタイムリーである。

収録の映像のうち特に興味深かったのは、2本作られた『日本発見 東京都』だ。『日本発見』は1961年開始のシリーズ番組で、富士製鉄がスポンサーとなり岩波映画製作所が製作、NETテレビ(現・テレビ朝日)が放送した。その1つとして、『東京都』は企画された。1962年、オリンピックを控えた東京では、地方から若者が流入、人口が1000万人に達し通勤ラッシュと渋滞が大きな社会問題となりつつあった。当初は土本典昭が演出したが、内容の偏りが問題視され、最終的には各務洋一が演出したものが採用、放送されることとなった。本書では、その土本の未公開版と各務の放送版をともに付録のDVDに収録し、さらに識者が論じるという、知的好奇心を最高に刺激する組み合わせになっている。

東京芸術大学映像研究科教授で映画監督の筒井武文は「どちらも、二十八分程の時間に、東京都という極めて抽象的なものを表現するという制約は同じなのである。しかも、東京都は他の道府県と違って、その地域の特徴を描くだけではすまない、日本の首都であるというもうひとつの抽象的な位相が重ねられてもいる」と書いている。巨大都市へ向かう成長著しい東京をその尺へ押し込むこと自体に無理があるからこそ、この二人の演出の差異を比べるのは面白い。筒井は、土本版・各務版それぞれの構成を詳細に分析している。郊外から鉄道網が山手線へ集中している弊害としての過酷な通勤ラッシュや、新宿副都心構想など、共通している場面もあるが基本姿勢は大きく異なっている。土本版は往復する電車に始まり、「満員都市」東京の最も典型的な場として新宿を映す。国会へ地方から来た陳情団の顔、巨大な広告塔やネオンサインのアップが印象的だ。上京してきた若者たちが抱く夢と現実の落差など、鋭くピンポイントに特化した描き方が目立つ。このアンバランスさが指摘されたのだが、筒井が文中で高く評価している通り映像は大迫力で、後の土本の作品群につながるまなざしが垣間みられる。

『日本発見 東京都』(土本版)※付属DVDに収録

一方各務版は、はとバスに乗って観光旅行にやってきた「おのぼりさん」のような視点を徹底し、新聞社やテレビ局、銀座、新宿など、政治、経済、文化の中心として躍動する、エネルギーが満ちた東京をバランスよくリズミカルに描く。各務には佐藤真がかつて助監督として師事したことがあり、佐藤はその製作姿勢を批判的にとらえていたが、目的をもった映画としては分かりやすくまとまった構成だった。東京は未完成の混沌、発展途上にあり、交通網の整備や再開発によって生まれ変わる将来への期待を残して両作品は終わるが、このフレームには描ききれない巨大な存在としての東京を知ることができるだろう。早稲田大学教授の若林幹夫は、両作品とも東京の下町や島嶼部、多摩地域が全く描かれていないことを指摘し「(略)中枢管理機能や消費施設が集中し、大量の人びとが通勤・通学する都心を核として、その周囲にそれらの人びとが居住する郊外を擁する巨大都市としての東京を対象化し、表象している」と書いている。

『日本発見』シリーズでは、同様に『群馬県』の回もまた、当初黒木和雄演出のものが作られたが未公開となり、羽仁進が作り直して放送した経緯があり、DVDではこちらも公開・放送それぞれの作品を収録している。若林は、この『群馬県』と『東京都』それぞれの比較に加えて、さらに岩波写真文庫『新風土記』シリーズにおける群馬県、東京都それぞれの描かれ方と比較する。東京都は単なる描き方ではなく、それを総合してとらえることの難しさが問題の核にあったようだ。岩波映画のプランナーであった吉原順平は『日本発見』について「土本さんの『東京都』と、黒木さんの『群馬県』では、引っかかり方が全然違うと思っています。(略)『東京都』の場合は、新宿を舞台に農村から出てくる、サービス産業の若い労働力に集中しているアプローチが問題視されました。スタイルというよりは、首都というものが総合的に描けていない、焦点の絞り過ぎという中身の問題だったと思います」という。

この2本の『日本発見 東京都』は、兜町の東京証券取引所、有楽町の日劇と朝日新聞社、丸の内のレンガ造の三菱一号館、開発される前の新宿駅西口、日本橋の銀行街など、今では失われた近代建築や丹下健三による大胆な東京改造案も映されていて、東京の建築・都市計画好きにもたまらない映像が満載だ。東京を主題にした作品は他にも2本が収録されている。『空にのびる街』(藤久真彦演出、1963年)は、青山地区の通りに面した古い商店街を整理して、共同ビルを建設する構想をめぐる8人の地主の議論を解説する日本住宅公団企画の映画だ。再開発を奨励する内容とはいえ、地価をめぐる動揺や葛藤も描かれ、民家や個人商店が密集していた東京が、いかに現在の姿になっていったのかをひとりひとりの人間の目線で描いた貴重な記録になっている。今では各地の共同ビルで老朽化が問題化しているが、作られた当時の人々の熱意と悩みは新鮮である。『銀座の地下を掘る』(苗田康夫演出、1964年)は、帝都高速度交通営団(現・東京メトロ)の日比谷線の建設記録で、「潜函工法」を用いて銀座線と交差する立体的な銀座駅が完成するまでを記録している。これらの開発・建設の背景については、都市計画家の伊藤滋による「オリンピック前夜の東京改造」の章に詳しい。大学院生になって早々に東京オリンピック前の開発ラッシュを迎え多くの都市計画に関わった経験を振り返っている。地上と地下、現代の東京を知るために不可欠なポイントが押さえられていた。

東京といえば、最近出版された『1969新宿西口地下広場』(大木晴子・鈴木一誌編著、新宿書房刊)は『日本発見 東京都』から10年も経っていない新宿の変貌ぶりがはっきりと見て取れた。回想エッセイやインタビューなどと、ドキュメンタリー映画『地下広場』のDVDをセットで出版したもので、併せて読み/鑑賞することをお勧めしたい。新宿西口地下通路に集まったフォークゲリラ運動という一点に絞った映画だが、そこには東京の混沌が凝縮されて詰まっている。『日本発見』の中で淀橋浄水場跡地を中心とした再開発が予告されていた西新宿は、既に立体ターミナルが完成し、副都心建設が進む「真空地帯」となっていた。『日本発見』で期待した新しい東京には、現代につながる排除の論理ができつつあることが示唆されている。この10年のちょうど境界に、市川崑監督の『東京オリンピック』における破壊と再生の象徴的なオープニングが挟まっていることは間違いない。

本書を読み、そして映像を観終えて、現代はどうだろうか、と考えずにはいられなかった。1962年とは比べものにならないほど混沌の度を増し、隣接する都市を巻き込み、複雑化し、とらえどころのなくなった超巨大都市、東京。郊外の私鉄はほとんどが都心部の地下鉄と接続、容積率の緩和により2000年代から超高層ビルが増え、今も空へ、地下へと伸び続けている。半世紀間前と同じく東京オリンピックを前にさらなる変貌が予想されているが、現代の監督たちへ同じ課題を与えたなら、どんな作品に仕上げるだろうか。そんな興味が残った。(文中敬称略)

<あわせて読みたい>

【Book Review】「時代」を読み解く感覚―大木晴子+鈴木一誌編『1969 新宿西口地下広場』 text 若林良

【書誌情報】

丹羽 美之・吉見 俊哉編

『記録映画アーカイブ2 戦後復興から高度成長へ 民主教育・東京オリンピック・原子力発電』

東京大学出版会、ISBN978-4-13-003251-3、

2014年07月発売 判型:A5、320頁、本体:8800円

http://www.utp.or.jp/bd/978-4-13-003251-3.html

東京大学丹羽美之研究室

http://media-journalism.org/

【執筆者プロフィール】

細見 葉介(ほそみ・ようすけ)

1983年生まれ。インディーズ映画製作の傍ら、映画批評などを執筆。連載に『写真の印象と新しい世代』(「neoneo」、2004)。共著に『希望』(旬報社、2011)。

![]()