幸運なことに、本書『アメリカン・アヴァンガルド・ムーヴィ』で取り上げられた作品の多くを、これまでに見る機会があった。東京でジョナス・メカスの作品が上映されれば可能な限り足を運んだが、いつも会場はそれなりに混み合っていたことを思い出す。2014年のイメージフォーラム・フェスティバルでジャック・スミス『燃え上がる生物』(63)の上映に立ち会ったことは、一生忘れることがないだろう。『メカスの映画日記』(74)で読んだことしかない映画を一目見ようと、映画研究者をはじめとした大勢の人がパークタワーホールに押し寄せていた。これまでアメリカの実験映画は、見られることよりも、読まれることの方が多かったことに気づいた。

私が東京で大学生になり、初めて実験映画に触れた頃には、シェルドン・レナン『アンダーグラウンド映画』(69)も、ポール・アダム・シトニー『アメリカの実験映画』(72)も、古本でしか手に入らなくなっていた。版を重ねていた『メカスの映画日記』やフィルムアート社の『スーパー・アヴァンギャルド映像術』(2002)の一文一文から想像を膨らませ、頭の中に想像上の映画を作っては、実際に見ることが出来る日を心待ちにした。私より少し前に生まれた人にとっても、この状況は大して変わりがなかったのではないだろうか。

本からの情報と想像力によって作られた頭の中の映画は、いつか本物と出会う。2014年に森美術館でアンディ・ウォーホルの回顧展が開催された。それに合わせてイメージフォーラムで特集上映が行われると、毎晩のように通った。短縮版『スリープ』(1963)、『イート』(63)、短縮版『エンパイア』(64)…、24コマ撮影されたフィルムが16コマ映写されることで初めて息づく映像は、想像上の映画を鮮やかに裏切る強烈な体験として、皮膚の裏側に刻み込まれた。

さて、まずは私たちが手にしたアメリカの実験映画について読むことが出来る新しい本の側面を眺めることから始めよう。

①越後谷卓司「モダニズムの臨界点と、その先へ―アメリカ実験映画の史的考察」

②金子遊「民族誌家としてのアーティスト―マヤ・デレンとヴードゥー信仰」

③太田曜「ペーター・クーベルカPETER KUBELKA―伝説の映画作家」

④西村智弘「アンディ・ウォーホルの映画―ありのままの美学」

⑤ジュリアン・ロス「パフォーマンスとしてのエクスパンデッド・シネマ」

⑥阪本裕文「マイケル・スノウ再考―スーパーインポーズの再帰性」

⑦平倉圭「異鳴的うなり―ロバート・スミッソン『スパイラル・ジェッティ』」

⑧吉田孝行「不在の人物とその表象―ジェームス・ベニング『ステンプル・パス』」

⑨西川智也「アメリカ/実験映画/現況」

⑩岡田秀則「前衛を分かち合う場所―アンソロジー・フィルム・アーカイヴス」

「エッセンシャル・シネマ・レパートリー」全映画リスト

西村智弘「日本におけるアメリカ実験映画の受容―あとがきにかえて」

金子遊「あとがき」

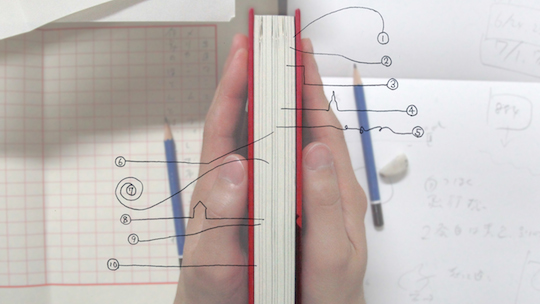

それぞれの論考の最初のページが黒く塗られているので、各論の厚みを一目で見て取ることが出来る。これまで日本語でそれほど多くの文章が書かれた訳ではない作家や作品について、本書のために与えられた厚みに、胸が高鳴る。アメリカの実験映画の歴史的展開を概観する①から始まり、各論者の独自の視点によって語られた②〜(⑩前半)が、日本における受容史(⑩後半)で閉じられる本書の小口を見ていると、眩暈を覚える。

②〜⑥では、アメリカの実験映画を語る上でこれまでも頻繁に名前を挙げられてきた作品やその作者が扱われている。②民俗学の研究者でもある論者が、自身のフィールドワークでの神秘的体験を糸口に語り始めると、③クーベルカから直接、映画(と料理)を学んだ経験のある映画作家が、手始めにクーベルカ作品の日本語題名を検討する。④ミニマリズム映画→サウンド映画→ナラティブ映画→プロデュース映画というウォーホル作品の変遷を辿ることで「別の」映画史を浮かび上がらせ、⑤現在は見ることが出来ず、語られることも少なくなったパフォーマンスを含むエクスパンデッド・シネマが掘り起こされる。⑥現在の映画作家にも影響を与え続けているが、名付け親であるシトニーの定義からもはみ出す「構造映画」を、スノウの作品分析を通して再考する。

⑦〜(⑩前半)では、さらに現在にまで視野が広げられていく。⑦美術作品の記録映像として捉えられがちな『スパイラル・ジェッティ』(70)を、元になったアースワーク/映画/後に書かれたテクストを往復しながら論じることで、紙面上に渦を作り出し、⑧アメリカの実験映画作家たちより遅れて登場し、映画を作る前に小屋を作ったベニングによる映画を、紙上の映画館で上映する。⑨アメリカにおける現在の制作・受容状況を知ると、アメリカの実験映画は忘れられたものではなく、むしろより充実してきているように思えるし、(⑩前半)メカスらによって設立されたアンソロジー・フィルム・アーカイヴスの保存活動と、そこで上映され続ける「エッセンシャル・シネマ・レパートリー」からは、アメリカの実験映画がしばらくは見続けられることが保証されているようだ。

しかし、これからさらに時間が経てば、メカスや、彼らと交流を持った日本の映画作家や研究者も、やがてはいなくなるだろう。アメリカの実験映画や、その実験精神を受け継いだ映画のことが忘れ去られ、なかったことになってしまう未来を想像すると、とても恐ろしい。

最後に、私たちが手に入れた新しいガイドブックの書名を口に出してみよう。「アメリカン・アヴァンガルド・ムーヴィ」、舌の上でゴロッと転がり、唇からこぼれ落ちそうになるタイトル。アバンギャルドでもムービーでもなく、バがヴァでギャがガでビーがヴィとカタカナ表記されるこの本は、これからもアメリカの実験映画を読み(見)続けていくための大切な一冊となるだろう。

【書誌情報】(森話社HPより)

「アメリカン・アヴァンガルド・ムーヴィ」

西村智弘・金子 遊[編]

四六判/368頁

本体3500円(+税)

ISBN978-4-86405-103-3 C1074

2016年11月発売 森話社 刊

マヤ・デレン、ペーター・クーベルカ、アンディ・ウォーホル、スタン・ヴァンダービーク、マイケル・スノウ、ロバート・スミッソン、ジェームス・ベニング、ジョナス・メカス───。

世界中からアメリカに集結した才能は、シュルレアリスムからミニマリズム、パフォーミング・アーツ、コンセプチュアル・アートなど、ジャンルの境界を越えて、視覚、身体、媒体の本質を追求し、映像表現のさらなる深化と拡張をもたらした。

戦前から現代に至るアメリカ映画/美術のオルタナティヴな系譜を探る。

【執筆者プロフィール】

野村建太(のむら・けんた)

1987年、京都府生まれ。2012年、日本大学大学院芸術学研究科映像芸術専攻修士課程修了。14年から同大学芸術学部映画学科助教。東京映像旅団メンバー。実験映像とアニメーションについて、研究と創作を行っている。『快速急行ガタゴトフィルム』(16)は、イメージフォーラム・フェスティバル2016他で上映。アニメーション映画『この世界の片隅に』では特殊作画を担当。![]()