『究竟の地−岩崎鬼剣舞の一年』は先月、一ヶ月にわたるポレポレ東中野での劇場公開を無事終えた。昨年の10月から「もりおか映画祭」を皮切りに東北巡回上映を続けてきて、今回の東京公開に繋がった。しかし東京での公開が終りではなく、今後も東北各地、そして全国へ上映活動を続けていきたいと思っている。

『究竟の地−岩崎鬼剣舞の一年』は単なる民俗芸能の記録映画ではない。むしろ、そうしたところから逸脱した作品である。身体表現としての魅力、たずさわる人間自身の魅力、地域社会のありようとしての魅力、世代間のコミュニケーションのあり方としての魅力など、私たち表現者、そして一般の生活者がより身近な実感で共感出来る作品である。だからいかに民俗芸能という枠組みを超えた形で作品の魅力をアピールしていくか、ということが公開にあたっての大きな課題であった。作品を観る前の人はどうしても先入観というか、作品をカテゴライズしがちで、民俗芸能に関心の無い層に宣伝していくことの難しさを感じ、何とかその壁を壊したいと思っていた。今回トークゲストとして、舞踊家、美術家、詩人、文化人類学者、ジャーナリスト、能楽師、DJなど、幅広いジャンルの方々をお招きしたが、それは単なる宣伝活動としてではなく、この映画そしてこの上映活動が内包する幅の広さを何とか表現したいと思ったからである。実際に今回のトークゲストの方々からは様々な角度から作品に光を当てて頂き、この作品が持つ潜在的な力を引き出して頂けたように思える。

ジャーナリストでメディアアクティビストの津田大介さんにはパンフレット原稿とトークをお願いした。津田さんはソーシャルメディアへの言及で有名だが、実は震災後東北各地を足で頻繁に取材されている。「思想地図β」で津田さんが寄稿された原稿を読んで、私が東北で『究竟の地』を撮影していたときの実感に近いものを感じた。南三陸町の伊里前地区では江戸時代から「講」という単位での強いローカルコミュニティーが存在し、震災後、行政が十分に機能しない中、「講」が中心になって高台移転の計画を物凄い早さで決定した。『究竟の地』のパンフレットにもこのことに触れつつ、岩崎鬼剣舞のローカルコミュニティーが持つ影響力と必要性について語って頂いた。原稿を読ませて頂いたり、また実際津田さんとトークをする中で、岩崎で撮影していた様々の実感の記憶を改めてフィードバックすることが出来た。『究竟の地』では鬼剣舞という芸能を中心に地域の人々が絆を深めている姿を描いているが、同時にこの地区には消防団であったり青年会であったり、コミュニティー内部を取り仕切る組織が存在していて、それは鬼剣舞の担い手と重なるメンバーで構成されている。トップダウンでここに話をすれば全体に伝達されていく、という単純なシステムではなく、各方面に根回しや調整を進めていくその構造は、外から来た人間にはとてもわかりづらく、一見前近代的なシステムに見える。しかし、最終的には帳尻が合い、結果的には物事の決定が迅速だったりする。

東北地方でこうしたローカルコミュニティーがシステムとして強く機能しているのと対照的に、都市部ではその機能が希薄になっている。この映画の上映活動で東北のローカルコミュニティーを改めて再評価することにより、私たちが見失ってきたコミュニティー再生の一つのヒントになるのではないかと思った。ただ、具体的に都市部のコミュニティー再生に、『究竟の地』からどのような方法や具体像を見出し、活かしていくのかということがトークの中で出て来たが、その答えを具体的には打ち出せなかった。東京のど真ん中に、民俗芸能をベースにしたローカルコミュニティーをそのまま作り出すことなどできないであろうし、現時点では、岩崎鬼剣舞のようなコミュニティーと芸能のあり方がある、ということから刺激を受けて考える、ということでしかないと思う。地方で芸能や地域社会が廃れてしまった地区などには、芸能や地域の再生のための大きなヒントはあると思う。この映画は確かに、トークで文化人類学者の今福龍太さんが「鬼剣舞至上主義」と指摘されたような描写を行なっているが、改めて、消防団や青年会などローカルコミュニティーの構造についてフォーカスして映像を製作してみたい思う、いい機会になった。

個人の表現を追求されている方々にお話を聞きたくて、アニメーション作家の黒坂圭太さん、舞踊家の黒田育世さん、美術家のOJUNさんをお招きしてのゲストトークを行なった。現代の特に都市の芸術では、それぞれの表現者がオリジナルなものを突き詰めていった結果、表現がある種行き詰まっているのではないかと思う。『究竟の地』では地域の人々が「鬼剣舞」という一つの芸能を共有し、それぞれの個々人、異なる立場の人々が芸能に取り組むことにより、共有の芸能から逆に自らの個性を獲得していくあり方を描き出している。宴会のシーンで師匠が「俺達はダンサーじゃないんだから。ばらばらで当たり前。それでいい。1年選手、20年選手それぞれがその域に達していればいい。」と語っている言葉は印象的だ。ある種、個の表現者との対比としてこの映画における鬼剣舞のあり方、岩崎の人々のあり方を観てどのようにお感じになるか、ゲストに聞いてみたかった。

どちらかと言えば対立軸的に考えていたのだが、ゲストからはむしろある種の共通項、共感としての言葉が多く出て来た。黒坂圭太さんからはご自身の製作について「自分のイメージを突き詰めていくというよりは、何かが、私の手を動かして描かされている感じがする」とおっしゃっていた。正確には記憶してないのだが、多分生者も死者も含めて様々な歴史の集積が黒坂さんの手を動かしている、というような感じだったと思う。ある種モーリス・ブランショの『文学空間』において「終りなきもの、止まざるもの」が描き手に「私は」と言うのを断念させつつ、描き手の手を突き動かしつつ描かせるようなあり方にも似ている。鬼剣舞も長い歴史の中で様々な人たちが踊ってきて、今踊っている人も、その人自身が鬼剣舞を踊っている、ということだけではなく、長い歴史の古層の身体が、今そこに踊っている踊り手の身体に現れているのである。

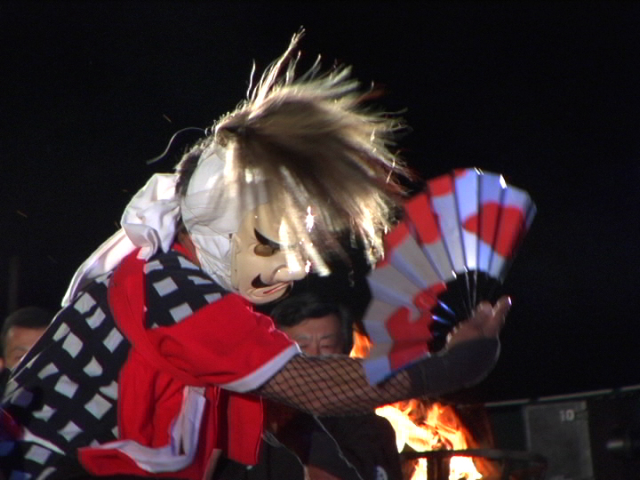

黒田育世さんもまた、自分のイメージを突き詰めて舞台を作る、というよりは「この辺に」と会場の虚空を指さして「この辺にあるぼんやりとした塊を掴んでいる感じ」というようなことをおっしゃっていた。明確な共同体の内部の話ではないけれども、自己の内部に固着せず、「終りなきもの、止まざるもの」が突き動かす身体は、鬼剣舞における古層の身体が現前するありようと共通するかもしれない。また黒田さんは「人間の足は足先から付け根までパーツごとに内転と外転が交互に続いていてその捻れ作用で骨が立つことができる」と舞踊家ならではの身体性について語って頂いた。鬼剣舞では頭に馬の毛を束ねて出来たカシラをつけてそれを激しく振って踊るのだが、それは首を振るのではなく、地面を踏ん張った足からうねりを上半身に伝え、その振動がカシラに伝わるようにする。腰から下の下半身をぐっと沈める東北の身体。その身体は民俗芸能という枠組みを超えて、現代の舞踊家たちにも心を躍らせる魅力があるのだと改めて実感した。

鬼剣舞はプロフェッショナルな芸能ではない。鬼剣舞の踊り手たちは皆仕事を持っていて、大半は兼業農家である。大工、自動車修理工、勤め人など様々であり、仕事の合間を縫って練習会や子供たちへの伝承、年間80回を超える公演をこなしていく。アトラクションとして見せる公演もあれば、地域の行事や供養などの儀式など様々である。芸能が職業としてではなく、地域社会を動かしていく中心として地域の生活と密接に結びついている。プロフェッショナルの芸術と、生活に根ざした芸能のあり方の対比。美術家のOJUNさんは「表現活動に置いてアーティストは、プロであってもある種アマチュア的な姿勢を持っていなければならない」とおっしゃった。また舞踊家の黒田育世さんはプロとアマチュアのあり方の差異について悩んでいた時期もあったそうだが、「なぜ」ではなく「そういうものなんだ」と気づいて悩むのをやめたとおっしゃってた。映画にも出てくる「鼓童」の人たちは民俗芸能を各地に習いに行き、それを自分たちの舞台でアレンジしてプロフェッショナルな興行として行なっている。どういうあり方が良くて、どういうあり方が悪い、というのはないと思う。それぞれのあり様の存在を知り、互いに刺激を受け合えばいいのではないか。大事なのはそのあり方をお互いに知ることだと思う。

詩人の吉増剛造さんとのトークでは、遠野物語をベースに、何気ない地名がもつ「ことのは」に潜む縄文の古層の言葉を見出され、岩崎も含めた東北の地域が、縄文の動性を内包した文化圏であることを改めて実感した。吉増さんはさらにご覧になったことがあるネイティブ・インディアンの踊りについて語られ、足、下半身が持つばねが生み出す身体の魅力と、鬼剣舞の身体との共通性を見出され、ある種舞踊家の黒田育世さんとの指摘と重なった。現在の東北のコミュニティーの強さだけではなく、一つ一つの現存するものが内包する古層の谺を掬いとってみたい、そんな気持にさせられた。

文化人類学者の今福龍太さんとのトークで今福さんは、岩崎におけるある種クレイジーなまでの「鬼剣舞至上主義」のあり方について語られた。そしてそれは映画の視点としてあえて絞り込んだものであるという指摘があった。確かに映画では鬼剣舞という芸能で地域が回っているありようを強調している。それは不可視な「鬼剣舞の身体」の総体(現存するものも古層のものも含めて)のようなものを浮かび上がらせようとしたからでもあると思う。実際に地域は鬼剣舞だけで回っているわけではなく、前述の津田大介さんとの部分でも触れたが、消防団や青年会、PTA、あるいは地域の中の本家と分家の関係や浄土宗の「かくし念仏」をベースとしたコミュニティーなど、様々な要素が重層的に絡み合いながら構成されている。2時間という限られた枠組みでは要素を絞った方が映画としての強度は増すと思うので、映画の作り方としては間違っていなかったと思うが、この辺りは今後の課題として引き続き東北にはコミットし続けたいと思う。

また今福さんはブラジル移民の芸能至上主義のコミューンの存在からこの作品を語られた。DJのロバート・ハリスさんとのトークではインドネシアのバリ島の各地域にあるバリ舞踊の芸能至上主義のコミュニティーについて語られていた。芸能が地域社会の核、紐帯として機能しているコミュニティーは様々な場所でリアルに存在する。宮沢賢治の『農民芸術概論』では職業芸術家に対する批判と、地域に住む農民たちが同時に芸術の担い手であるべき「農民芸術」という理想を語っていた。『農民芸術概論』の理想が、ブラジル、バリ、そして宮沢賢治のお膝元である岩手でも、ある種非常に土着的なあり方で古くから存在していた。日本の農村がどのように形成されたのか、またどのように再生していくべきなのかを考える意味でもいい機会を与えて頂いたと思う。

今福さんとのトークの中でふと、社会学者である鶴見和子の『漂白と定住と』を思い出した。村という機能は、そこに定住するネイティブの住民と、マレビトとして村を訪れる漂泊者によって構成される、と書かれていたように思う。岩崎に住み、そこで鬼剣舞の担い手として踊りつつけるネイティブの人たちがいる。そして、鬼剣舞の魅力に惹き付けられ、札幌や京都、そして佐渡の鼓童、その他様々な地域から人が集まり、鬼剣舞を習いに来る。地域の生活に根ざした岩崎の人たちの踊りと、外から来て踊りを習った人たちの踊りの違いは一目瞭然である。しかし岩崎の人たちは外から来る人たちを拒むことはない。自分たちの踊りを守っていくことは大事だけれども外から人が来ることにより、ある種当たり前になっていた踊りに違った光を当てられたり、踊りを外の人に教えることにより、岩崎の人々が自分たちの踊りについて逆に理解を深めたり、芸能に外からの風が入ることにより、より活性化されていく。それはまさにネイティブである定住者とマレビトである漂泊者との交流により構成されていく「村」のあり方を体現しているように思える。

3.11の大震災。津波の際、沿岸部の、地域の消防団のメンバーが水門を閉めるために逃げ遅れて犠牲になった話がある。たまたま、鬼剣舞のメンバーと話している時にこの話題がでた。彼は鬼剣舞の踊り手であると同時に地域の消防団の一員でもある。彼は「俺があの場所の消防団だったらやはり同じことをしていた。水門を閉めずに持ち場を離れて逃げることはあり得ない」と語っていた。これは単なる自己犠牲の美談ではないと思う。彼らは地域社会を構成する単なる個々人の一員というあり方ではないように思える。地域社会というものが彼ら自身の自己に内面化されていて、地域社会と自己というものがゆるやかに重なり合っているように思える。それは同じ地域で生活を共にし、それぞれ個性も考え方も意見も違う人間同士だけど、同じ場所で長い時間を共有していったことで培われたある種「共同体自我」と言うべきものなのだと思う。地域の共同体の中に生活があり、決まり事があり、そして祝祭がある。前述の津田大介さんとのトークで「こうした芸能の持たない地域で『究竟の地』からどのような地域再生のモデルを見出すか」という問いに具体的な答えが出せなかった、と述べたが、「その地域で祝祭的なものによって生まれる一体感が必要だと思う」と答えた。その地域で何が祝祭的なものとなるべきなのか。それが課題なのだと思う。

『究竟の地−岩崎鬼剣舞の一年』の上映では、上映という「場」を作り出していくことを重視してきた。上映によって生み出される場が一つの祝祭の場になって欲しいと願っている。ポレポレ東中野での上映はこうした「場」がある程度実現出来たと思う。一方で、映画館で映画を上映するということについて改めていろいろと考えさせられた。映画館での上映は時間単位でプログラムが構成されているので、人々が流れていく「場」となっていて、人々が滞留する「場」とはなっていない。そのことは映画を観るという行為の垣根を低くし、より日常に近い所に映画が存在するあり方に寄与していると思うが、同時にいわゆる「祝祭の場」として機能するには課題があるように思えた。映画の危機が叫ばれる中、社会がこれほどまでに多様化しているのに、映画を提供する側はその状況に十分対応出来ていないように思える。日常の中にある映画、というあり様だけではなく「祝祭の場」として機能する映画の上映の可能性についてもっと考えてみてもいいのではないか。『究竟の地−岩崎鬼剣舞の一年』は今後映画館以外での上映にも引き続き力を入れていきたい。「人々が滞留する場」としての、「祝祭の場」を生み出すための映画上映について、今後も模索していきたい。

『究竟の地 岩崎鬼剣舞の一年』

監督・撮影・編集/三宅流

ナレーション/豊川潤 製作/愛知芸術文化センター

2008年/日本/128分/ビデオ/カラー

5/5(土)から5/11(金)まで オーディトリウム渋谷にて限定モーニングショー 公式サイト

【執筆者プロフィール】 三宅流 1974年生まれ。多摩美術大学卒業。実験映画から映画製作を始め、 身体表現をモチーフにした作品を多数手掛ける。モーリス・ブランショの『白日の狂気』からインスパイアされた作品『白日』はモントリオール国際映画祭に招待された。近年はドキュメンタリーを製作。『面打/men-uchi』(06)、『朱鷺島-創作能「ト キ」の誕生』(07)。『究竟の地-岩崎鬼剣舞の一年』 (08)。ゆふいん文化・記録映画祭、山形国際ドキュメンタリー映画祭等で上映される。