昨年末あたりからだろうか、私の劇場の入場者数が微増している。映画の入りは作品によってまちまちで、増えるときもあれば減るときもあるので一概には言えないが、12月から4月まで、毎月、昨年、一昨年を上回っているのはたしかだ。もしかすると、ここ数年つづいてきた下り坂にブレーキがかかりはじめているのかもしれないと思えなくないのだ。

一方、昨年末からの映画界全体を眺めてみると、興行を支えているのは、大半がアニメーションだ。『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』が公開された昨年11月の第3週目から今年4月までの25週間を見てみると、アニメーションが興行成績の1位についたのはなんと17回。今年のゴールデンウィークの興行収入ベストテンを見ると、10本のうち5本がアニメーションである。つまり、シネコンを中心とした日本の興行界は、アニメーションで成り立っていると言って過言ではない状況になっている。

地方にいると、「ミニシアターに映画を見に来るのはシネフィル」というようなことには全くなっていないことがよくわかる。東京、大阪、名古屋などの大都市ならいざ知らず、人口100万人に満たない地方都市に、シネフィルで経営が成り立つような映画館など、存在しない(私の劇場がある大分市の人口は47万人)。ミニシアターに来るのは、ごく普通の映画好きであって、特にアート系の映画に思い入れがあるというわけではない、月に1、2回映画を見るような人たちが中心客層だと言ってよい。そうした映画ファンが、一般的な実写ドラマを見るために、アニメーションだらけになったシネコンからミニシアターへと流れてきている。それが、私の映画館の入場者数微増の原因ではないかと思われるのだ(ちなみに私の映画館では、アニメーションはほとんど上映していない)。

さて、入場者数の微増そのものは喜ばしいことだが、こうした状況によって、ミニシアターに対する観客のニーズが確実に変化してきているのも事実だ。入っているのは、どちらかと言えばわかりやすい内容で、物語がはっきりとしているもの、という傾向が強まっている。あるいは、物語はないけれど、わかりやすいウンチクが詰まったドキュメンタリーが、狭く深く集客し、好成績をあげている。それらは観客層が限定されていることでターゲットを定めやすく、限定的な上映でも確実に足を運んでくれるので効率もよい。だが、いずれの場合も、作り手の顔が見えないものほど、よい成績をあげているという現実は、手放しでは喜べない。映画を通してその向こう側にいる人を感じてゆくということが、映画のひとつの見方として、失われつつあるような気がしてならないからだ(その意味では、むしろアニメーションの方が、確実に作り手の存在を感じながら見ていると言ってよい)。

いわゆる「作家の映画」の時代が終わったと言われて久しいが、ブランド・イメージを持つ映画作家がいなくなっただけでなく、映画が「誰かの思いによって生み出されている」ことそのものが、今や忘れ去られようとしているのではないだろうか。

そしてそれは、ミニシアターの在り方そのものにも関わってくることだ。ミニシアターにおいてもまた、その映画館が「誰かの思いによって運営されている」ということが、次第に意識されなくなっているように感じるのだ。その意味では、今年2月、この人の存在抜きには「岩波ホール」を語ることができなかったあの高野悦子さんが亡くなったことも、私にはひとつの象徴的な出来事のように思えてしまう。私たちミニシアターの生命線とも言えるのは、映画館を運営する誰かの存在を感じつつ映画館に足を運ぶ観客の存在に他ならない。そうした観客が(シネコンからある客層が流れてくる一方で)減りつつあるのではないかという危惧を、私は抱かずにはいられない。

今年、日本に初めてシネコンが誕生して20年になる。集約化による観客増をめざしたシネコン・ビジネスも行き着くところに行った感があるが、そんな中で、ミニシアターは、今一度、映画が、「人」の手でつくられ、「人」の手で送り届けられていることを、観客という名の「人」に知らしめてゆかねばならないのではないだろうか。

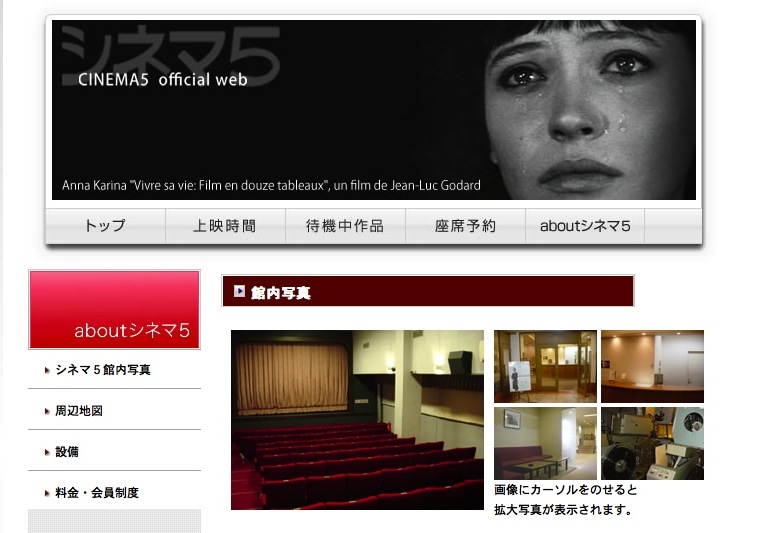

シネマ5ホームページ:http://www.cinema5.gr.jp/about5.html

【執筆者プロフィール】

田井 肇 たい はじめ

1956年生まれ 1989年より大分市にて映画館「シネマ5」を経営。単館系映画を上映する地方ミニシアターの中でも古参に属する、座席数74席の映画館である。日本の映画環境を考える中、昨年よりデジタル化問題について積極的に発言や提言を行なっている。![]()