映画美学校へ場所を移してから2期目となる「批評家養成ギブス」。批評家の佐々木敦氏が主宰する、文字通りの実践的な批評講座である。今期は2013年7月に開講し、12月をもって半年にわたった全講座が終了した。東浩紀、四方田犬彦、大澤真幸という豪華講師陣に加えて、渡邉大輔、石井千湖、松村正人、九龍ジョー、そしてneoneo編集委員の金子が講師として講義やワークショップを行った。当方は今回、講義の一環として受講生を対象に「批評コンペティション2013」を開催。そのお題は「“ドキュメンタリー”をテーマに2000字以内の批評文を書きなさい」というものだった。寄せられた批評文の中から特筆すべき出来映えのものを「最優秀作」として1編、才気と可能性を感じさせるものを「優秀作」として2編を選出し、それらの全文をこの場に掲載するものとする。

(文:金子遊)

「批評家養成ギブス」詳細ページ http://www.eigabigakkou.com/critic

(来期は来年7月開講を予定)

批評コンペ2013最優秀作

「ドキュメンタリー、アイ」 井上里

結婚をするとき、ドッジボールをするとき、赤か白か黄に分けられるとき、国を揺るがす厄災に見舞われたとき、まるで旧い友人のような顔でにこやかに近づいてくるWeという名の彼がいる。不特定多数の彼は彼の言葉しか話さず、わたしこそIを代弁する者であると言い、残念ながらきみのIは承服しかねると訳知り顔で首を振り、どんな時代にもどんな場所でも、日当たりのいい場所に立っている。必定彼は、みずからが作る影の中にIを置く。

二十世紀後半のキューバにおいて、Weとはすなわちフィデル・カストロを最高指導者として戴く社会主義国家のことであり、Iとは芸術家たち、同性愛者たちのことであり、そして同性愛者の作家であったレイナルド・アレナスのことであった。彼は六十五年に『夜明け前のセレスティーノ』で賞を取ってデビューするが、その後は反政府的な言動と同性愛志向を理由に、すべての作品が国内で発禁となる。非合法的に国外に持ち出された『めくるめく世界』がフランスのメディシス賞を受賞すると、国家公安局からの厳しい監視と弾圧を受け、七十四年には投獄される。アレナスは、自身のイデオロギー的な弱さを語る“告白”を書くことによって反体制主義者として罰せられることは免れた。だが当局は、国内外で名を高めつつあったアレナスを文学世界から引き離すために、言いがかり同然の一般罪をかぶせて彼を二年間の禁固刑に処する。出獄したアレナスを待っていたのは、しかし、投獄前よりも厳しい監視の目だった。その四年後、彼はアメリカへ亡命する。

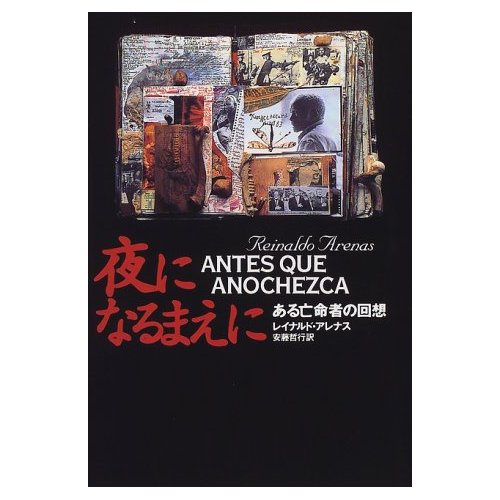

アレナスの最後の作品となった『夜になるまえに』(レイナルド・アレナス著/安藤哲行訳)は、キューバで書きはじめられ、亡命先でエイズを発症して死を予感したのち、テープレコーダーに吹きこむ形で完成させられた自伝である。すでに、タイプライターを打つ気力は残っていなかった。タイトルは、逃亡生活中、日が沈む前に執筆を終えなければならなかったことに由来する。アレナスの語りは、大地に舌を這わせて土の味をたしかめていた二歳の記憶からはじまる。従兄弟との好奇心混じりの恋、飛びこめと誘惑してくる「黄濁し荒れ狂う水、孤独な力強い水」、「ハンサムで若く、男らし」い反逆者たちとバティスタ政権に抗して戦ったこと。アレナスは、新たな政権下でも、反逆者として苦しい戦いを続けることになる。だが、友人とスパイの別も曖昧になりつつあったこの時期にさえ、アレナスは書き、部屋で海辺で走行中のバスの中で、大勢の美しい男たちと短い情事を重ねた。それは「性的に純潔を守り、生の躍動を許さない」独裁に対する抵抗の行為でもあった。

『夜になるまえに』は、読みやすい本ではない。推敲の時間がなかったことが露骨にわかる文章は悪文といってよく、ときに文意は一貫しない。短い章と長い章が入り乱れ、体裁を整えようという意志は失われていたかにみえる。そして実際、失われていたのだろう。アレナスには時間がなかった。永遠の夜が訪れるまでの時間だ。思い違いも散見され、日付さえ記されておらず、正確な“ドキュメント”とはとうてい言いがたい。だが全編に満ちたその切迫感こそが、本書を単なる自伝からまぎれもないドキュメンタリーへと昇華させている。たとえばこの本を、十四年前に警察に強要されて書いた“告白”を否定するものであったと解釈することもできるだろう。事実彼は告白文を書く前に、「ぼくは何一つ撤回したくなかった」と記している。だがそれでも、この自伝を撤回の更なる撤回、あるいは懺悔と取ることはできない。そう解釈するには、本書はあまりにも鮮烈な幸福のイメージにあふれている。アレナスは全体主義によって日陰に追いこまれながら、死ぬまで個人主義の闇に淫することがなかった。彼にとって個人とは、主義としてまとうものではなく、誤りようのない解答であった。

虚飾を用いず事実を記録するという前提において、本書は真のドキュメンタリーである。粗削りな文章はそのまま彼の不安定な心身を表し、幸福な子供時代の描写が亡命後の描写に比べて不自然に多いことは、祖国に裏切られ続けながら、それでも憎悪することができなかった彼の悲しみを表している。ドキュメントされる対象がIになったとき、それは緻密で硬質で無防備な個人を、緻密で硬質で無防備なまま、世界に置いていく行為となる。そしてアレナスは、あからさまに無防備な本書によって、いかなる状況でも人は個人でいられる、いなければならないのだということを証してみせた。彼が秘密警察に追われながら記したこの記録は、危険な冒険の産物である。だが、私的なドキュメンタリーが危険物となるのは、なにも二十世紀後半のキューバにかぎったことではない。それが危険なのは、Iの持つ絶対的な強さを世界に向かって叫ぶ行為が常に危険だから、危険なのだ。

【執筆者プロフィール】

井上里(いのうえ・さと)

1986年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。翻訳者。訳書に『それでも、読書をやめない理由』(柏書房)、『ヴェルヌの『八十日間世界一周』に挑む‐4万5千キロを競ったふたりの女性記者−』(柏書房、共訳)、「シークレット・キングダム」シリーズ(理論社)、『悪魔の右手』(講談社、共訳)などがある。

批評コンペ2013優秀作

「オリバーストーン『もうひとつのアメリカ史』論」 早見瀬音

「ソビエトの専門家がアメリカに向かって言った。「ソビエトは今アメリカが最も嫌がることをしている。アメリカが求める敵がこれから全くいなくなってしまうのだから。」しかしそれは間違っていました。」ナレーションの途中で翻るソビエトの赤旗のアップから、フセインの映像に切り替わる。そのフセインをヒトラーの再来だとし、全体主義的だと批判し、その残虐性をゆるしてはならない、という演説がかぶる。カメラは切り替わり、演説はブッシュ・シニア大統領のものだと分かる。そしてエンドロール。フセインを次の標的としたことを暗く鮮やかに浮かび上がらせて、『シリーズ オリバー・ストーンが語るもうひとつのアメリカ史』(「NHK BS 世界のドキュメンタリー」)の第7回放送は幕を閉じた。

ほとんどのアメリカ人が教わってきたアメリカ合衆国の基本的な歴史に疑問を投げかけ、これまで語られてこなかったアメリカの現代史をつくることを目的として、オリバーストーンは番組を制作した。権力におもねらない正当な姿勢を模索する点も、その手段として映像の文法を活用しドキュメンタリーという作品に仕立て上げる点にも、『プラトーン』『JFK』の監督ならではの矜持を感じさせる。

危惧すべきは現実が、映像を通過することによって、そして何度も反復され消費されることによって、虚構になることかもしれない、だが作者はそれを怖れてはいない。カメラを通過した時点で撮影者の意図と脚色は必ず含まれる。完全な客観の映像はあり得ない。「歴史とは暗黙の了解の上に成り立つ作り話である」というナポレオンの言葉を引用しているのは、歴史に完全な客観はあり得るのか、と問いかけであろう。ニュース、記録映像、国威高揚のコマーシャル、選挙キャンペーンフィルム、歴史の一場面の写真、音楽、ナレーション、作者自身の見解、すべてを「編集」することで、ドキュメンタリーという作品にしている。それはベトナム戦争に従軍した体験や記憶、映画のセットと役者とカメラを使って映画を作ること、と相違はない。商業映画のワンシーンの引用もしばしば見られる。世相を反映した場面を呈示したり、現実の映像のストーリーを補足するように紛れ込ませたりと多用な使い分けをしてみせる。映像の推進力として常に音楽は鳴り続ける。空々しく響くマーチ。大統領選挙のテーマソング。原子爆弾の実験映像にはベートーベンの交響曲7番が高らかに響いた。作者は現実と虚構を軽々と横断する。

いたずらに反権力の立場を貫いているだけではない。歴史を振り返り過ちを認め元に戻すこと、かつてあった善良さに光をあてること、を試みている。ほとんどの歴代大統領に批判的な作者であるが、評価すべき人間には、ごく少数ながらだが、賞賛を惜しまない。特に、ルーズベルトの副大統領になるはずだったヘンリー・ウォレスを高く評価している。

ウォレスは「市井の人の世紀」を訴え、ソ連との対立を避けることを呼びかけ、人種差別を無くそうと試み、公職を退いた後もなお、リベラルな雑誌の編集長として活動した。政治家としての手腕、国民からの人気もありながらシカゴの党大会における党派閥の陰謀によって第4期ルーズベルトの副大統領になることができなかった。ルーズベルトの急死により副大統領のトルーマンが第二次世界大戦終戦時の大統領となる。歴史にifはないという陳腐な格言の轍をふみ、「1945年4月に、ルーズベルトの後を継いだのが、トルーマンではなく、ウォレスだったとしたら」と自問し、「歴史の分水嶺」とまで呼んでいる。

確かに、この映像作品から歴史を俯瞰して見ると、ウォレスが副大統領候補になることを妨げ、抜きん出たものを持たないトルーマンをそこに押し上げた力とその結果が、一連の流れに繋がっているように見えてくる。核爆弾を使用する決断を生んだ。軍産複合体という巨大な欲望がアメリカの実体だった。核製造競争、冷戦を激化させた。共産主義者を弾圧した。朝鮮、ベトナム戦争。アメリカの利益にならない世界中の民主主義国家を転覆させ、世界中に紛争と混乱を起こし利益を得た。そのやり方は今日、中東上空を跋扈する無人飛行攻撃機に至るまで続いている。不寛容、差別、略奪、レイプ、謀略、隠蔽、拷問、情報操作、捏造、弾圧、内乱、殺戮。編集された映像は暴力の痕跡そのもので、見る者に無力感を抱かせ、その視界を揺るがすほどに疑問を喚起させる力を持つ。作品の本旨であろう。

目の当たりにする、歴史の延長であるこの世界についてあらためて考える。特定秘密保護法案が可決された。TPPに日本は参加を表明した。福島には永遠に限りなく近く立ち入ることが出来ない空白ができた。作品を体験し無力感を抱きながらも、なんとか獲得し得る希望がある。例えば核兵器への反対する力も、戦争に反対する声も、始めは小さいながらも段々と政府が無視できない規模のものになり世界を動かした、という事実であり、その視座を持つことが出来る、ということだ。

【執筆者プロフィール】

早見瀬音

music, event, novel, documentary, comic, movie, etc….

原稿のご依頼は theohayami@gmail.com まで。

批評コンペ2013優秀作

「重症心身障害児(者)の「生産性」について」 堤拓哉

新型出生前診断を受け陽性となった人の9割以上が、人口妊娠中絶を選んでいたことが、最近のニュースで明らかになりました。この検査では、ダウン症など3種類の染色体異常を調べるそうです。しかし、ダウン症と言われても学校で習いませんでしたし、なんとなくしかピンと来ません。その障害の度合いは、どのように扱われるのでしょうか。いずれにしても、そういう病気の赤ちゃんが、自分の元に生まれてくると知ったら、同じように中絶を選ぶと思います。治る見込みのない、障害を持った赤ちゃんを育てることは、想像すらできないからです。けれど、重度の障害を持って生まれてきた赤ちゃんを、育て上げている親が今この時も、全国各地にいます。もちろん親だけで育てられるわけではありません。医療や福祉の現場から支える人々もいます。彼/彼女らは一体どのような環境で、どのような想いを抱えて生活しているのでしょうか。

『普通に生きる』は、2011年に公開された長編ドキュメンタリー映画です。冒頭、静岡県富士宮市に住む小澤ゆみさん一家の、ある朝の様子がスクリーンに映し出されます(テロップには2008年1月16日とあります)。ゆみさんは、娘の美和さんによそ行きの服を着せ、彼女を負ぶって立ち上がります。玄関を出ると、家の前にはワゴン車が待っています。美和さんは、出迎えた男性が用意した車いすに座ります。ワゴン車の向かう先は生活介護事業所、「でら~と」(静岡県富士市)。「でら~と」は、養護学校(特別支援学校)を卒業した重症心身障害児(者)のための通所施設です。美和さんの兄、裕文さんも同じく「でら~と」に通っています。が、この日は「でら~と」で「成人を祝う会」が行われるということで、主役の美和さんは一足先に家を出たのです。「成人を祝う会」では、成人を迎える通所者の親たちがスピーチをします。ゆみさんのスピーチで印象的なフレーズがあります。

「一生うんこの始末で終わると思った(時もあった)」

この発言から、彼/彼女たちの置かれていた過酷な状況を窺い知ることができます。それは以前、養護学校(※高校まである)を卒業した重症心身障害者の進路は、施設入所か在宅かという選択肢しかなかった、ということです。裏を返せば、デイサービスやショートステイといったサービスを利用できる施設は、ゆみさんの周りにありませんでした。2004年4月に、「でら~と」が完成するまでの話です。

「でら~と」での一日を終え、帰りのワゴン車に乗ろうとする通所者は、誰もが晴れやかな顔をしています。それは「でら~と」所長、小林不二也さんの重症心身障害児(者)に対する考え方が、現場に浸透している証拠です。小林さんはインタビュアーに対し、次のように語っています。

「色んな人と関わり、色んな人のケアを受けられる人にならなきゃいけない」

「色んな人のケアを受けられる人にな」ることは、重症心身障害児(者)にとって難題です。そもそも彼/彼女らの多くは、ケアする人を判別することすら難しいのではないでしょうか。それをどうして重視しているのでしょう。小林さんは次のように考えています。

「ここに寝ている利用者が何か生産的に活動できるか[…]と言われたときに、一人でただ寝かせていただけでは何も生まれてこないんですよね。だけど、そこに、人間として人が人と関わることで、初めて彼らは輝いてきたり存在感を現してくる」

この台詞の前提にあるのは、重症心身障害児(者)を施設で寝かせているに等しい、社会福祉の現状に対する危機感と、彼らが社会(他者)に貢献できることは絶対に有る、という確信です。例えば具体的に、「重症心身障害児(者)を役者にした演劇をつくろう」などという、ドラスティックな目標があるわけではありません。ただ重症心身障害児(者)が、社会(他者)との関わりを広げることを、最重要視しているのです。社会から孤立しない、という当たり前のこと。つまり、“普通に生きる”ことが、重症心身障害児(者)に対して、「でら~と」関係者の望むところなのです。そして、そのためには、例え重度の心身障害を持っていたとしても「色んな人のケアを受けられる」(ようになることが出来る)、という“普通でない”志向をするところから、始めなければならないのです。

重症心身障害児(者)が“普通に生き”られるようになることは、本人にとっての「自己実現」ですが、親の「自己実現」を促進する側面もあります。本作の終盤では、小沢ゆみさん夫妻が、念願のレストラン経営を始めたことが明らかになります。美和さんと裕文さんが民間のケアホームに入り、「自立」したからです。最もこのようなケースは、依然として少数派です。「でら~と」のような施設が生まれたのも、運が良かったのだと思われるかもしれません。しかし、何事も小さな一歩から始まるではないでしょうか。(そもそも「でら~と」設立のきっかけも、一人の女性によるものでした。彼女の活躍に関しては、『普通に生きる』を観て頂くことにして、ここでは割愛します。)何よりも、重症心身障害児(者)と呼ばれる彼/彼女らの存在を、侮ってはいけません。ある意味、「でら~と」の通所者は、何をせずとも親や関係者を揺り動かしたと言えるはずです。言い換えれば、小林さんの言うところの「生産」能力が発揮されたわけです。それでは、彼/彼女らの持つ本質的な「生産」性は、一体何なのでしょうか。その答えの一つを、「普通に生きる」という映画の存在自体が教えてくれています。

『普通に生きる』は、2012年1月から現在まで、週末になると全国の福祉施設や学校などで、自主上映されています。そして、既に来年の3月まで日程が組まれているというから、その息の長さには驚かされます。ここから、重症心身障害児(者)の持つ生産性の一つは、このようなある種の「持久力」なのではないかと、思えて仕方がないのです。

【執筆者プロフィール】

堤拓哉(つつみ・たくや)

批評家養成ギブスでは飲み会の幹事役。1989年東京都生まれ。2013年に早稲田大学文化構想学部表象・メディア論系を卒業。ギブスの有志による同人誌、『スピラレ』創刊号には、「シールでつながる若者文化」という批評文を寄稿。関心領域は、重症心身障害児(者)を巡る事象。

![]()