ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q (2012) ©カラー

「観客奉仕の時代」の中で

この「観客奉仕の時代」に突入して以後、庵野のパブリックイメージは大きな変化をしていくのだが、その前にまず、もう一つ重要な要素である彼の仕事スタイルの変化を考えてみたいと思う。

『エヴァ』までの三本の監督作においては、いずれも脚本・コンテ・演出、場合によっては作画監督として精力的に極力全ての作業において中心的役割を担うという、宮崎駿に近いスタイルだった(もちろん増尾昭一や摩砂雪、本田雄などの強力なスタッフの献身あってのものだが)。

自らが前に出て作品を牽引していくスタイルは、2000年代に入り次第に作品を後押ししていくスタイルへと変化していく。特に総監督を務めた『Re:キューティーハニー』(2004.OVA)第1話は中島かずきと今石洋之という、後のテレビアニメ『天元突破グレンラガン』(2007.TV)コンビに脚本と監督を任せ、作風自体もアメコミ調の「今石洋之作品」の色が強い。また『監督失格』(2011.劇場)ではプロデューサーを務めているが、パンフレットのインタビューから「平野勝之に映画を撮らせる、経験をさせる」という意味合いが強く読み取れる。このように一歩引いた立場から作品に関わるようになった庵野だが、パブリックイメージはどのように変化していったのか。

例えば、庵野の妻・安野モヨコよるエッセイ漫画『監督不行届』(2002-2004.書籍)に登場する「監督クン」こと庵野のイメージはいままでの「狂気の天才」などとはかなりかけ離れた物である。狂気どころか「偏屈」とすらほど遠い、全体的な印象としては「少し変わったお茶目なおじさん」だ。鶴巻和哉が「実はあまり変化していないのかもしれませんね」と言う(前述の『破』パンフレットより)ように元々こうした性格だったのかもしれないが、メディアに露出した本人からは、そうした部分はなかなか読み取れない。

またインターネットの発達によって、彼の作品中で言及されるマニアックな知識への我々のアクセスが非常に容易になり、特撮・アニメマニア以外でも「ディティールへのこだわり」を庵野と同じ目線で楽しめる、すぐに参照できるようになった、という点にも注目したい。このことにより、我々はようやく庵野の視点を獲得し、庵野と同一化した感覚を得られるようになったのだ。(一方で島本和彦『アオイホノオ』(2007-.書籍)はネットでは参照できない「さらにマニアックな知識」を導入し、奇異な行動をアンノヒデアキに取らせることで再び「狂気」のイメージを想起させている点が面白い)

『新世紀エヴァンゲリオン劇場版』から10年を経て「REBUILD」と銘打たれスタートした『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズ(2007-.劇場)は、パブリックイメージの変化と仕事におけるスタンスの変化、そして「作家のアニメ」が終わり「観客奉仕型」アニメ全盛の現在という時代を強く反映した作品となっている。庵野が我々の共同幻想から華麗に逸脱し、我々がイメージする『エヴァ』も従来の形ではいられなくなったのだ。

『破』(2009.劇場)はまさに『エヴァ』の殻を打ち破る作品だった。特に新キャラクター・マリは従来の庵野作品に見られるような、自分の過去に縛られ苦悩するキャラとはほど遠い、むしろ過去が全く不明かつ極めて享楽的なキャラクターであり、終盤の綾波を助けるためにシンジが全ての理屈をかなぐり捨てる展開も、細部をSF的理由付けによって合理化しようとする庵野にはなかなかない、むしろ本作の監督を務めた鶴巻和哉の監督作品『FLCL』(2000-2001.OVA)『トップをねらえ2!』(2004-2006.OVA)で見られるものだ。これはやはり庵野のスタンスが「プロデューサー」に漸近した結果がついに本丸たる『エヴァ』に波及した、といえるだろう。もう『エヴァ』=庵野の作家性を一手に請け負う作品、ではなくなったのだ。そしてパロディも『ウルトラマン』(1966-67.TV)のレシーバーSEやザ・ピーナッツなど、より露骨にそしてわかりやすく、なにより楽しく作品を跳梁していく。庵野の「生真面目」「先鋭的」というイメージはもはやそこにはない。まさに「観客奉仕の時代」に抗うことのない、庵野の視座を獲得した観客との心地よい遊戯的な共犯関係がそこにあるだけだ。

最新作である『Q』(2012.劇場)は、もはや『エヴァ』らしさに対する共同幻想さえ乗り越え、作品が新たな位相へと突入したことを感じさせる。シンジは『破』終盤における自らの行動のせいで地球規模の大破壊が引き起こされ、多数の人間を死に追いやったことを知らされる。そしてシンジはエヴァに乗って、絶対不可侵であるはずの原初人類「リリス」を用いて「すべてを元に戻そう」とする。

このペシミスティックな展開に注目した中村うさぎなどは「この展開こそエヴァだ」とこの作品をあくまで従来の『エヴァンゲリオン』的な作品として絶賛している。確かに前作に見られたような遊戯的な「共犯関係」はなりを潜めかなりハードな展開になっているが、それは従来の『エヴァ』に回帰したという意味では全くない。

シンジの意識の中には明らかに「顔も知らない不特定多数の他人」がイメージされている。自らが引き起こしたカタストロフに対する想像力が「私の知っている他人」だけでなく「私の知らない人々」にまで及んでいるのだ。「世界の存亡」にシンジの意識が向かっているという点で『Q』はもはや従来のエヴァンゲリオンとはまったく異なる。従来の「エヴァ」らしさを乗り越え、『エヴァ』論争を忘却の彼方へと置いていくインパクトがあった。『ヱヴァンゲリヲン』ははっきりと「世界の行方」の物語を志向し始めたのだ。

東京国際映画祭の庵野秀明特集ではアニメーター時代の庵野が携わった作品も多く上映される。抜粋上映であるのが残念だが、優れたエフェクトアニメーターであった彼がアニメーター時代にどのような「カタストロフ」を表現していったのかにもぜひ注目して欲しい。また、もう二つの「世界の行方の物語」である『トップをねらえ!』『ふしぎの海のナディア』についてもぜひ楽しんで欲しい。『トップ』では全話の演出・原画、『ナディア』では絵コンテ・演出・メカ作画監督・原画、『新劇場版』シリーズでは特技監督として庵野作品のビジュアルに多大な貢献をしている増尾昭一の仕事も、個人的にはぜひ注目して欲しいと思う。

従来我々がもっていた「庵野秀明」そして「エヴァ」という虚像はもはやどこにもなく、もう「庵野秀明」個人の作家性の問題としての語りは不可能になっている。いや、昔からずっとそうだったのかもしれない。そして、我々の語りの回路は強力なスタッフたちの個性と庵野のそれが渾然一体となった豊かさに向かって開かれている。いま我々に出来るのは既存のイメージから解放されて「庵野秀明監督作品」「原画:庵野秀明」を直視することだけだ。

註)作品名の後の()内は公開(出版.放送.発売)年と媒体を示す。「TV」はテレビ放送作品「OVA」は「オリジナルビデオアニメーション」、「劇場」は劇場公開作品、「OV」は「オリジナルビデオ」、「書籍」は出版物を示す。(実写・アニメ・漫画などの制作媒体による区別は付けていない)

なお『南海奇皇』は第一期が1998年、第二期が1999年に放送されたため文中のように表記した。

『トップをねらえ!』(1988)©BANDAI VISUAL・FLYINGDOG・GAINAX

【上映情報】

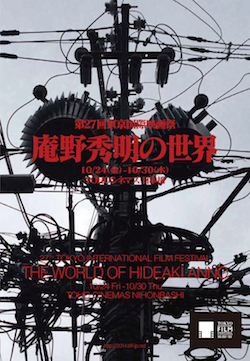

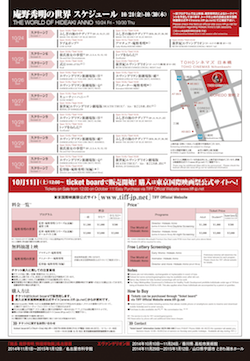

第27回東京国際映画祭 特集上映『庵野秀明の世界』

2014年10月24日(金)-30日(木) TOHOシネマス日本橋で開催

プログラム詳細はこちらのチラシから(クリックすると拡大します)

※トーク付き上映あり。最新情報はこちらをご覧下さい

東京国際映画祭公式HP http://2014.tiff-jp.net/ja/

庵野秀明特集 http://2014.tiff-jp.net/news/ja/?p=25603

【執筆者プロフィール】

鈴木祐太(すずき・ゆうた)

1991年生まれ。早稲田大学文学部に在学(映画研究)、映画批評誌「MIRAGE」ライター。現在は1970年代前半の東宝をテーマとした卒論と格闘中。作画を中心としてアニメーション技術にも強い関心あり。

![]()