開拓者(フロンティア)たちの肖像

〜中野理惠 すきな映画を仕事にして〜

第5話 大島渚監督

<前回(第4話)はこちら>

大島さんの著書では、もうひとつ、記憶に残っていることがある。松竹の助監督仲間で脚本を批評し合っていたことだ。目標を同じくする仲間のいる状態が羨ましかった。

『儀式』を見て以後は、名画座で上映している大島渚監督作品を探しては見た。『ぴあ』創刊以前だったので新聞の情報欄や、チラシが頼りだった。『愛と希望の街』『青春残酷物語』『絞死刑』『日本の夜と霧』『東京战戦後秘話』『新宿泥棒日記』『少年』・・・・。大島さんの映画は作りが端正で、政治性が全面に打ち出されていた。「大島渚の世界」(佐藤忠男著/筑摩書房/1973年)を読み、分析して映画を味わう面白さも知った。

「大島渚の世界」(佐藤忠男著/73)

「大島渚の世界」(佐藤忠男著/73)

「魔と残酷の発想」(芳賀書店/66)

「魔と残酷の発想」(芳賀書店/66)

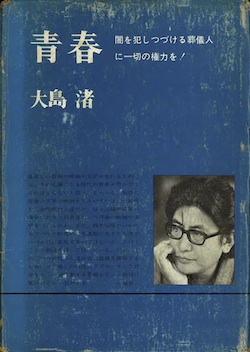

「青春:闇を犯し続ける葬儀人に一切の権力を!」(大光社/70)

「青春:闇を犯し続ける葬儀人に一切の権力を!」(大光社/70)

前述した外国映画配給会社に大島さんが時折、現れていた。会社が大島作品の海外への売り込みを手掛けていたためである、というか、それを知り、少しでも大島作品に関りたい、と思ったから面接を受けたのだった。

ある日、150通ほどだったと思うのだが、郵便物を一斉に出す際、料金別納郵便ではダメだ、と副社長に言われ、切手貼りをしていた時、大島監督が来訪されたことがあった。事務所には私一人しかいなかった。すると、「ナカノさん、切手はこうやって貼るんだよ」と、切手をミシン線通りに折り、スポンジにつけて、切手を貼り始めた。紹介されたこともないのに名前を呼ばれたのにも驚いたが、単純作業を気軽に、しかも終わるまで黙々と一緒にしていただいたことは忘れられない。

その後も意外な場面で助けていただいた。1995年だったと思うのだが、ロシアのアレクサンドル・ソクーロフ監督が来日した際、「大島さんに会いたい」と言うので、お願いしたところ、ご自宅で小山明子さんの手料理を御馳走になった。また、『Devotion 小川紳介と生きた人々』(※)の製作時には、映画の中で小川プロとの関わりをお話いただいた。

私の知る大島さんは周囲に配慮する、穏やかで誠実な方だった。さまざまなご配慮に深く感謝している。

写真がない!

ところで、伏屋編集長からは、写真掲載を強く希望されている。だが、普段から写真を撮る習慣がなく、僅かの写真も整理をしていない。そのうえに、「60歳になった時に自分の写真は全部処分しちゃった。だって、どうせ死んだら他人に捨てられちゃうんだから、それなら自分で処分したほうがいいじゃない」と言う90歳になるだろう叔母のような度胸からではなく、だらしないだけであるが、前回の引っ越しで、かなりの資料や写真を処分してしまった。従って、この数か月間は、引き出しや押入れのハコや紙袋をひっくり返し、相応しい写真が見つからない場合には、原稿の内容を変えたりしてきた。すると思いもかけない写真が出てきた。道場で正座をしている写真である。

大学の剣道場で 前列手前から3人目が筆者

体育会の学生だった

どうやら、たいていの人は私が全共闘の学生だったと思っている節がある。全く異なり、体育会剣道部員だったのである。部員になったのもいい加減なものだった。高校生のころから陸上競技(短中距離走)部か剣道部で練習したかったのだが、病弱を理由に親から許しが出なかった。大学で同じクラスの中野まきさんと言う女性と親しくなったところ、彼女も「剣道をやりたい」と言う。意気投合して学内の剣道場を見に行ったところ、道場にいた剣道着を着た学生が相手をしてくれて、初心者なら、まず、体育の授業で剣道を選択するようにと言われた。ところが、まきさんは、別のサークルに入ってしまった。私は真面目にその通りにし、授業が終わると、そのまま部員になり、子共の頃から剣道に邁進してきた人たちに混じって、竹刀を振っていた。だが、三年生の夏、夏風邪をひいた。いつまで経っても咳が治まらないので、帰省して、子どものころからかかり付けの松本一男先生に診ていただいたところ「お母さんがレントゲンを撮ってもらうように、と言っていた?」と訊く。意味が分からなかったが、肺浸潤に罹っていた。長期間の休養を要するとのことだったので、退部した。肺浸潤の後は、あっちこっちと病気のデパート。病気知らずの時期は、14歳から21歳まで、わずか7年間だった。ある時父が言った。「無病息災ではなく、一病息災である」。

ひらひらと

また、大学時代には同級生から、「いつも違う男を連れているね」「何しに大学に来たのかしら。短大へでも行って結婚しちゃえばいいのに」と言われていた。そのたびに、富岡多恵子が、書名は忘れたが、エッセイ集で書いていた言葉を思い起こしていた。彼女の大学時代は60年安保。正確な文章は覚えていないが、似たような経験を書いてあり、「10年後を見ていろ、と思った」と書いてあった。「10年後を見ていろ」、とは思わなかったが「食い扶持を自分で稼ぐようになるまでは自分の<言葉>を持たない」とだけは、生意気にも心していた。「~結婚しちゃえば~」と言った同級生は、卒業する時には結婚が決まっていて、「男の人って女性には家にいて貰いたいものでしょう」と言っていると伝え聞いた。

『2001年宇宙の旅』

大学時代には、大島監督や岡本喜八監督などの日本映画以外に、中野まきさんと一緒に、飯田橋佳作座で見たスタンリー・キューブリックの『2001年宇宙の旅』が、後々まで長く記憶に残った。「ツァラトゥストラはかく語りき」「美しき青きドナウ」などのクラシックの名曲の使い方も効果的だった。人類はどこからきてどこに行くのか。映画は哲学もするのだ、と。

(つづく。次は4月1日に掲載します。)

脚注

※)『Devotion 小川紳介と生きた人々』(200年/日米共同製作/バーバラ・ハマー監督/出演:大島渚・原一男・土本典昭・黒木和雄・羽田澄子・白石洋子・ロバート・クレーマー//82分/2000年台湾国際ドキュメンタリー映画祭特別招待・2001年ベルリン国際映画祭特別招待・2001年山形国際ドキュメンタリー映画祭特別招待他/筆者はアソシエイト・プロデューサー)

【プロフィール】

中野理惠(なかの・りえ)

1950年静岡県出身。1987年に㈱パンドラを設立し、映画・映像の製作・配給、映画とジェンダー関連の出版を業務として現在に至る。早くから視覚障がい者が映画を見る機会をつくることに力を注ぎ、2002年には、日本初の商業劇場での副音声付上映を実現させた。最新プロデュース作品『アイ・コンタクト もう1つのなでしこジャパン ろう者女子サッカー』(10年/中村和彦監督/文部科学省特選)。訳書に『ディア・アメリカ-戦場からの手紙』『アダルト・チルドレンからの出発―アルコール依存症の家族と生きて』など。

![]()