高倉健映画の世代ではないが、このドキュメンタリー映画に出逢えたこともなにかのご縁。この文章では、あえて「健さん」と呼ばせてもらいます。

ドキュメンタリー映画『健さん』は日本の名優・高倉健にゆかりのある方達(監督、俳優、スタッフ、親族友人ほか)のインタビュー・ドキュメンタリーである。

海外、日本のそうそうたる映画監督、マーティン・スコセッシ、ジョン・ウー、山田洋次。映画界のレジェンド達がいま、ひとりの漢を語る。

—誰かの記憶をたどる意味—

健さんを語る監督達の顔は、撮影現場という修羅場を仕切っている男たちとは思えないような、やさしい表情だ。人は好きな人のことを語るときに、一番やさしい顔をするのだろう。テレビドキュメンタリーとは違い、外国語で行われたインタビュー字幕以外は、ほぼコメントにテロップが出ないゆえに、自然と語る人の顔に目がいく。

人は誰かのことを語るとき、それは自分の人生をも語ることになる。このようなインタビュー・ドキュメンタリーは必然として、偉人、著名人が対象となるのだが、そういう、偉人でなくても身近な人を語り記録するというのは人にとってとても大事なことのように思う。なぜなら、他人の人生と自分の人生は共存しているからだ。

ふとある時、道がすれ違い、縁あって重なり合うことがある、そしてまた、違う道を歩いていく。本や映像にしなければ、人のたどった道というのはたやすく風化してしまう。自分のおじいちゃんの人生もほとんど知らない若者が多いように。しかし、人生のすべてを記録することはできない。デジカメ、スマホ、アプリ、ブログ、フェイスブック、どんなにメディアが発達しても、すべての日々を記録しながら生きることはできない、記録できるのはある瞬間のあるできごとでしかない。人の人生は他者の記憶によって保存される。ふとしたときの、他愛のない会話や何気ない行動、感情も人は記憶に残すことができる。それが日常であり、その日常こそが人生であるからだ。

インタビューを受ける著名な監督や俳優の顔ぶれの中で、健さんを誰よりも近くで見つづけた、40年付き人をしていた西村泰治さんの記憶は、この映画の中でも少し趣きが違う。多くの人が名優・高倉健としての姿を記憶する中で、ひとりの理想的な日本男児の姿を記憶しているのが西村さんだ。義理人情、優しさ、ユーモア、感謝を兼ね備えた男の姿。それは、撮影現場の一時の交流だけでは知ることのできない日常の記憶だ。

—「健」という名前とその外形—

この映画は名前が作品のタイトルであるが、高倉健ほど「健」という名前、響きが似合う男はいない。kenという響きは「剣」「拳」「堅」などの男らしさを感じさせる。そして文字通り、健やか、健全さを健さんは体現している。

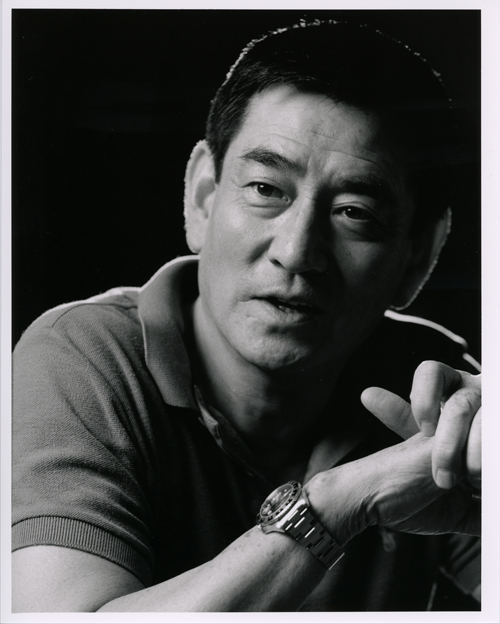

この映画で「健さんの顔は仁王様、彫刻のような美しさがある」と語る人がいる。確かに、健さんの顔は人間味をもちながらも、その目つき、骨格は芸術的だ。そして、いつでも同じ髪型、眉毛、目つきをしている。

それはまるで漫画のキャラクターのようだ。「ゴルゴ13」のデューク東郷、「こち亀」の両さん、星一徹、ブラック・ジャックなど人気漫画の主人公のように、名前と外形と内面が統一された稀有な人間なのだ。ある意味で高倉健は2・5次元の存在である。テレビや雑誌などにも滅多に出ず、銀幕のみで会える存在。しかし、漫画のキャラクターのように会ったことがなくとも、どんなスターよりも親しみを感じることができるのはなぜだろうか。

—現実の歪みを正す不器用な存在—

健さんが演じる男は漫画の主人公の彼らのように、一本筋が通っており、アウトローな存在であるが、誰よりも確固たる正義やプライドを持っている。それは、世間や社会、常識や法の外にも、正義や真実があることを証明している。

むしろ社会や法が歪んでいるからこそ、ヤクザものであろうと流浪人であろうと、正義や筋を貫き通す健さんに観客は魅了されたのだろう。映画は常に、現実という歪みのある世界を、まっすぐな視線で正す役割をもっている。

そんな説得力をもつ主人公は、やはり役柄も役者自身も器用であっては伝わらない。なぜなら、器用さは社会の歪みに適応できてしまうからだ。その点で、健さんは役柄上でも、実生活でも不器用さを感じさせる。健さんが演じた多くの役柄は、耐え忍ぶ男。耐え忍ぶというのは、今では古くさい思想ではあるが、かつては、農民、武士、忍、特攻隊、サラリーマンに通ずる日本人の姿でもあった。現代では耐えること、忍ぶことの意義、美徳は薄れてきているが、健さんはひざをつき耐えながらも、ある限界点において決起する。そんな健さんは、平成時代でも、やっぱりかっこいい男であり、今の器用で多才な若手俳優達では演じることのできない男を演じている。

—端正であることのコンプレックス—

その顔は華やかな世界に身を置いている人間にしては、どこか寂しげで〝コンプレックス〟を感じさせる。日本人離れしたスタイルに日本人的な男前、なのにそれに対して優越感というよりも、むしろ〝コンプレックス〟に感じていそうな雰囲気を感じる。同世代の多くの映画俳優たちがテレビドラマやバラエティ、コマーシャルにも進出する中で、頑なに映画のみに生きた健さん。他のメディアでも活きられる俳優たちに対して、〝コンプレックス〟はあったのだろうか?

私は少しはあったのではないだろうかと想像する。その昔、ビートたけしが「いくら高倉健でも漫才はできないだろう。俺は役者もできるし、漫才もできるんだ」と言って、その発言を聞いた健さんが田中邦衛と漫才コンビを組もうとして、お互い無口で何もしゃべれなかったという、冗談のような逸話があるが。そのくらい、他の多才な俳優、芸人に嫉妬心があったのではないだろうか。大スターにも嫉妬や〝コンプレックス〟がある、そういう人間味に、人は好感をもってしまう。

—映画のような人生—

この映画では、健さんファン、また映画通には当然知っているようなことであるのかもしれないが、私には初めて知る事実もたくさんあった。デビューから長年出演し続けた東映作品との決別、最愛の人との結婚と別れ、自宅が全焼など、なんとなく順風満帆な俳優人生のように思っていた健さんだが、映画のようにその人生もまた劇的だ。

役者は全ての感情を想像して演じることと、実生活において不幸や悲しみを知った上で演じることは、どこかで違ったものになるのだろうか? SNSでプライベートの幸せそうな写真を発信する役者とは、おそらく表出してくるものが違うのではないだろうか。

—平成時代の若手俳優との違い—

現代では多くの役者が多少なりとも私生活を晒して、自らを広告する。それは役者に限らず、現代人の「当たり前」になってしまったが、時代が高倉健のような役者を絶滅させることになる。その意味でも、健さんは平成時代にはいなくなってしまった俳優像だ。現代では芸能人はネットとSNS、マスメディアも使いこなして生きていかなければならない、世間やファンと距離を縮め、進んでコミュニケートしていかなければならない。その点でも平成の若い俳優たちは非常に器用だ。

また現在映画やドラマ等で活躍する20代〜30代の若手俳優の実力、センス、キャリアの充実ぶりは観客としては嬉しいかぎりだが、ひとつ健さんを引き合いに皮肉をいうと、代替可能な充実ぶりなのだ。おそらくこの役を、別のあの俳優でやっても成立するだろう。と考えられるくらい、みんな一様に役への変化レベルが高い。どんな役でもやれるというのは役者として売れるひとつの条件ではあるが、どんな役でもできる俳優が多くなると、この役はあのひとしかいない。と言えることが少なくなってしまう。その点で健さんは「この役は高倉健しかいない」そう言える希少な俳優であったに違いない。

そして、その役を「演じきれる」こととその役を「伝えきれる」ことはまた意味が違うのだろう。演技を「うまいな〜、なりきってるな〜」と思われることは役者にとって重要だが、作品にとって最も重要なのは役が「伝わる」かどうかだ。音程をきっちりとれて声量のある、歌のうまい歌手が名曲をただきれいに歌っても聞く人に何も伝わらない場合がある。健さんはうまく演じることよりも観る人に伝わることを第一に考えていたに違いない。仮に今の実力のある若手俳優たちが健さんの演じてきた作品をそのまま演じても、やはり「伝える」ことは難しいのではないだろうか。おそらくあの役たちは健さんにのみ可能なのだ。

—待ちつづけること—

映画界には「役者は待つのも仕事である」という言葉がある。撮影現場では、シーン、カットごとに撮影照明、録音美術など諸々のスタンバイができるまで、常に「待ち」の時間がある。そして、この映画の中に「いつも、私は待っているんです」という健さんの言葉がある。

それは、自分が作品を選ぶのではなく、作品が自分を選んでくれるのを待つという姿勢。器用な役者では伝わらない、自分だけが伝えられる、自分だけが演じるべき役を待ちつづけていたのだろう。

「待つ」という字には「侍」という字がある。まさしく、昭和の侍は待ちつづけて、ひとつひとつの作品で現実と抗い闘う男の姿を銀幕に焼き付けた。そして、観客もまた銀幕の前で健さんの勇姿を、待ちつづけていた。

そして、ひとたびその姿を現せば……。

「ヨ! 健さん! 待ってました!」と歓声をあげるのだ。

【映画情報】

『健さん』

(2016年/日本/95分/5.1ch/ビスタ/カラー・モノクロ)

監督:日比遊一

エグゼクティブ・プロデューサー:李鳳宇

プロデューサー:増田悟司

音楽:岩代太郎

メインタイトル:中野北溟

編集:大形美佑葵

撮影:戸田義久(JSC)

録音:沼田和夫

出演:高倉健、マイケル・ダグラス、ジョン・ウー、ポール・シュレイダー、ヤン・デ・ボン他

製作・配給:レスぺ

公式サイト:kensan-movie.com

ⓒ2016 Team “KEN SAN”

新宿K’sシネマ、渋谷シネパレスほか 全国で公開中

最新の情報はこちらでご確認ください

http://respect-film.co.jp/kensan/

【執筆者プロフィール】

辻 秋之(つじ あきゆき)

映像ディレクター、制作進行、プランナー。映像制作団体ニコニコフィルム所属。映画冊子「ことばの映画館」メンバー。

—告知情報—

ニコニコフィルム製作・蔦哲一朗監督作ドキュメンタリー映画『蔦監督 高校野球を変えた男の真実』が各地で公開中。予告編制作、一部撮影を担当.

![]()