自作について語る筆者

山形ドキュメンタリー道場2018に参加した時間を振り返ると本当に多くの言葉が浮かんできます。映画への関わり方と生き方、映画の価値、作品化することの意味、そしてその多様性、多くのことが頭の中をぐるぐると回りながら、一つの線になっているように思えては、消えていく。そんな繰り返しが未だに続いています。これをどんな言葉にすればよいのか。頭を抱えながらペンを握っています。

山形へと向かう新幹線の中、見える景色の移り変わりを眺めながら、自作のことを考えていました。私は今、不登校や非行など学校に通うことのできなくなった子どもたちを受け入れている黄柳野高校(愛知県新城市)のドキュメンタリーを制作しています。実は私自身、中学時代はまったく学校には行けず、不登校でした。この学校は私の母校でもあり、その縁もあり撮影を始めて早5年。撮りためた素材は500時間を超え、もうどうすればこれが映画になるのか。自分が一体何を撮りたくて、何に悩んでいるのかすらも分からない。藁にもすがる気持ちで今回のワークショップに応募しました。

今回のワークショップでは、本筋であるAIR(アーティスト・イン・レジデンス)に招聘されたインドネシアとマレーシアのクルー2組と、ワークショップ期間中の3泊4日に参加する私も含めた参加者5名が企画についてを発表しながら、みんなで議論していき、行き詰まっているポイントの消化や作品のブラッシュアップを図っていくこと、そして、講師の方々4名による講義が行われる、というプログラムでした。

顔合わせの夕食会はかなり緊張した面持ちでした。なにせ講師の方々は一流の作家や編集者、音楽家であり、同じくワークショップに参加する方々も、明らかに私とは格が違う。少し場違いな落ちこぼれ意識がありました。その上に英語がマジョリティの場であるのに、英語がまったく話せない私としては、通訳の方がいるとはいえ、一体どうすればいいのやら、と身構えるような心持ちでした。しかし、そんな心持ちも少しずつほぐれていきました。それは決して、企画の優劣を競争するような場ではないことはもちろんですが、どこか誰にとっても対等な場として、この場が存在していたように感じたからです。また自然豊かな蔵王での時間は都市を離れて、映画について深く考えられる、ゆったりとした場所であり、なんといっても温泉の力は偉大という他ありません。

参加者は蔵王の自然の中で、自分の映画の企画をじっくりと考える時間ができる

参加者は蔵王の自然の中で、自分の映画の企画をじっくりと考える時間ができる

2日目には私の企画の発表がありました。各自90分の時間が用意されていて、各々の裁量でその時間をどのように有意義に使うのかは任せれています。英語が話せない私の場合はどうしても通訳する時間が入るため、単純に話している時間は少なくなります。そこで簡単な企画の概要の説明と15分のデモロールを観せた上で、制作について意見を求めました。

私が悩んでいたポイントは構成面でした。企画当初に構想していた構成にこだわるのか、それとも壊すのか。壊す場合には、どのような映画にするべきなのか。そんな道筋を求めていました。とても多くの意見を頂いた中で、ゲスト講師のタルン・バルティアさんは私自身の経験を踏まえて、そこを映画の中に取り込まないことはある種の逃げではないかと言いました。決してセルフドキュメンタリーの要素を取り込まなくても、一つのアイディアとして『ブレードランナー』のような形で、作品の最初に撮影する経緯を記すことを提示してくれました。また編集者の秦岳志さんは「映画がなりたい姿」に耳を傾けることの大切さを語ってくれました。同じく編集者のメアリー・スティーブンさんは「映画の樹」を見つけることが重要であると教えてくれました。そこが見つかれば、そこに連なる枝のように映画は形作られていくと仰っていました。このお二人のお話はとても似ているように感じました。撮れているものの中から“映画”を探す。上手く言葉にできている自信はありませんが、私は現実というものを「どのように切り取り、繋げるのか」。そんなことばかりに意識がありました。撮れたものの中にこそ、道筋はあったのではないか。秦さんは「映画を作ることは子育てのようである」とも語りました。私は我が子をサッカー選手にしたいと思っていたが、無理やりサッカーをさせていたのではないか。この子はもしかしたら野球選手になりたかったのかもしれない。いや、もしかしたら、ケーキ屋さんをしたかったのかもしれない…。私は思い描いた理想像の中に、子どもを押し込もうとしていたのだと気づかされました。

参加者全員の前で行われる企画発表

参加者全員の前で行われる企画発表

そんな自分に悩んでいた夜、想田和弘監督の講義がありました。観察映画という方法論を、『選挙』でのファーストカットを取り上げながら語り、その十戒として、例えばテーマを決めない、リサーチや台本を書かないなど。その映画作りについてを講義して下さいました。固定観念に縛られずに現実を見つめていく。今の自分と重なるように聴いていました。現実の複雑さ、自分のちっぽけな想像力などよりも、遥かに豊かな現実を見つめる覚悟が私にはあったのだろうか。と言われている気がしました。そして、とても禁欲的であるこの現実に対する向き合い方は、何か想田監督の生き方をも表しているようにも思えました。ひるがえれば、私はどうなのだろうか。カメラを構えるということの意味をどう捉えていたのだろうか、と問われているように感じずにいられませんでした。

また、その他のワークショップの参加者の発表もとても刺激的でした。特に印象深かったのは、ワークショップ参加者の青石太郎さんの、作品化することの意味を問いかけることとなったプレゼンテーションでした。撮影する。そして編集して、作品とする。何一つとして疑うことのなかった、この作品化することの意義そのものを問いかける発表があったのです。撮影して、それを関係者と一緒に観る。それだけでもいいのかもしれない。もしくは撮影した素材をただそのままの姿で上映していくことでもいいのかもしれない。いや、もしかしたら撮影するという行為そのものだけでもいいのかもしれない。作品化するという根本、そのものに対する問いを発表者は突きつけてきたのです。鋭くも熱い血潮の流れた刃が常に向かってくる。そんな一日でした。

発表後もひざを突き合わせて続く議論

発表後もひざを突き合わせて続く議論

三日目の朝食の時には、インドネシアのクルーのプロデューサーであるディアンさんと一緒になりました。一人の少女が汚職や暴力を受けながらもたくましく生きていく姿を映し出した企画を持って、彼女たちはこの道場に参加していました。クルーの被写体に丁寧に関わっていく姿勢と、彼女の置かれた現状への苛立ちがプレゼンテーションの映像から伝わってきて、私の企画にも近いものを感じ、とても刺激を受けた発表でした。食事中にお互いに企画の感想を言い合う。そんな何気ない食事の時間でも、映画のことを考えている。そんな環境がここにはありました。都会から離れた蔵王という自然に囲まれた場と温泉が、そんな時間を作り出してくれたのだと思います。

それとはまた違う視点を持った企画を発表したのは、マレーシアから参加したクルーでした。彼らは祖国での紛争の歴史を、当時ゲリラ部隊の司令官の妻であった女性の記憶から描こうとしていました。彼女の記憶をダンサーが媒介して、踊りによって彼女の持つ記憶を表現していく。決して、記憶の再現には止まらず、他の芸術とコラボレーションしていきながら、新しい表現を模索する姿は、ドキュメンタリーの可能性を広げていこうとする新鮮さを感じました。私の今までの価値観とはまた違う視点がこの企画にはあったように感じたのです。

また日本からの参加者、小田香さんの過去の作品も、今までの日本にはなかった視点を持った作品だと思います。『鉱(あらがね)』でカメラを廻している時は何を考えていたのかを私が尋ねると「無心になろうとしていた」と言っていたのが印象的でした。常に撮影するときは、「どう撮るか」を考えていた私にとっては予期しない言葉だったのです。固定観念を揺さぶられるような心地良さに、世界には本当に多様な映画の姿があるのだと思い知らされたました。そして、様々な映画があるということは、それだけ多くの作り方があるということでもあります。自分とは違う作家たちが、何に悩んで、どんな映画を作ろうとしているのか。それは自分との合わせ鏡でもあり、作ることへの刺激でもありました。

各国の参加者が集い、それぞれの作品の企画と課題を発表する

蔵王の紅葉が広がる自然をゆっくりと眺めていると、冬が目前にまで迫って来た、冷たい風の匂いがほのかに薫ります。もう明日にはこの場から去るのだと、少し寂しくも名残惜しい。そんな気持ちを感じていました。

夜は音楽家の鈴木治行さんによる講義でした。私自身の数ある課題の中で、音楽や音に対する意識の弱さは大きな課題だと思っていたので、個人的に楽しみにしていたプログラムの一つでした。鈴木さんは、諏訪敦彦監督の『H story』(2003)での音楽の意図を語ってくださりました。映画の時間の流れの中で音楽が徐々にクリアな音から、ノイズを持たせていったり。あえて映像に対立する音楽をぶつけて、そのシーンを印象付けて記憶の中に残して伏線とする。決して、感動的なシーンでエモーショナルな音楽をつけることではなく、映画全体の流れとテーマの中での、映像と音楽。この二つのリズムを全体として統制をとっていきながら、映画を形作っていくことを実践的に語ってくれました。とても刺激的で、音楽だけにとどまらず、様々な面においても応用できることであり、とても印象深いお話でした。

最終日はゲスト講師のタルン・バルティアさんがインドでの映画の現状を語ってくださいました。政府によって上映が圧力を受けるお話。またそこから派生して、インドネシアのクルーも、自国での厳しい現状を語りました。一般的には決して難解な映画が理解できないとされている農民であっても、映画のことを理解している。映画には観た人が想像できる力がある。映画を上映して共有していく中で、観てくれた人との対話の中にこそ映画の価値、映画の力は存在するのだとタルンさんは語ってくれました。これはもっと言えば、芸術の力であり価値であるのかもしれません。作品を完成させないことには上映することはできませんが、このタルンさんのお話はあの日から、ずっと心の中に残っています。自分なりの答えを模索しながら、上映していくことの形態にも思いを巡らせています。

そして、この山形ドキュメンタリー道場は本当に国際色が豊かでした。日本からの参加者は海外で映画を学んだ方も多く、私自身としては世界のドキュメンタリーの今を感じた時間でもありました。海外の作家たちが今何を考えているのか。日本での価値観だけではない、学びが多かったと思います。それと同時にやはり、英語が話せないことは悔しい気持ちでした。通訳の方はいましたが、一人の場ではコミニケーションが取れないというのはやはり残念でした。映画のことに限らずとも、純粋にコミニケーションが取りたい。もっと関わりたいと思いました。そして、しっかりと世界に向けて、出ていける作品を作っていきたいという思いが強くなりました。そのためにはもちろん作品の質を高めていくことは必須ではありますが、この場での時間が世界と関わっていくことの喜びのようなものを感じさせてくれたように思います。

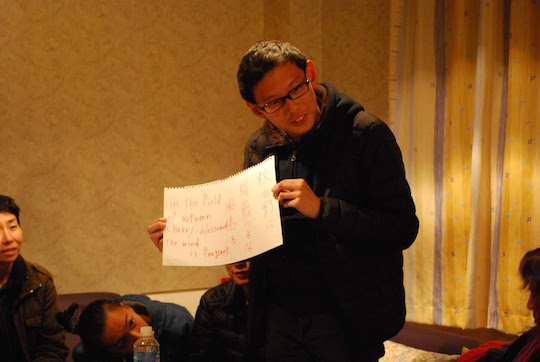

参加者に英語で俳句を披露する筆者

参加者に英語で俳句を披露する筆者

この文章を書きながら、山形での刺激的な日々を振り返ると、それは何か一つの答えを探す旅であったのかもしれません。けれども、どうにも文章の終着駅が見つかりません。一つ一つは繋がっているように見えて、どのように繋がっているのか。まるで言葉にできないのです。ただ一つだけ、山形での日々は本当に様々な形での映画への関わり方と方法論。価値観が入り混じっていたことに気付かされます。作家に限らず、それぞれの方々の中にある映画への関わり方が生き方を表しているように思えてなりませんでした。映画をつくること、上映していくことの思想の端々の中にそれぞれの生き方を感じたのです。そして、常に突きつけられるのは、私はどうなのだろうか、という問いに他なりませんでした。私の映画作りと生き方とは何であるのか。私はまだそんな核を持てていない。自分のことなど、まったくもって分かっていないのだと気づかされました。それでも今は分からない自分の姿は、もしかしたら撮りためた500時間の中に潜んでいるのかもしれないと思っています。今はじっくりとその映像を眺めながら、この映画が一体、どのような姿になりたいのか。そっと耳を傾けています。いつかこの映画が産声を上げて、誰かの心に届くものになったとすれば、その時はこの山形ドキュメンタリー道場で突きつけられた問いに少しは答えを見いだせているのかもしれません。

改めて山形ドキュメンタリー道場2018を作って下さった藤岡さんをはじめ、久保田さん、通訳をして下さった若井さん、遠藤さん、そして関係者の皆様。本当にありがとうございました。この場が来年、再来年、そしてその先も続く場になることを信じています。可能であれば、その中に私もまた参加したい思いでいっぱいですが、この有意義で刺激的な時間への恩返しは映画を作ること。これからも幾度と悩み続けるであろう中で、蔵王での日々が一つの原点であり続けると思っています。

※写真提供:藤岡朝子(ドキュメンタリー・ドリーム・センター)

山形ドキュメンタリー道場2018 とは?

<開催期間>2018年10月24日~11月19日(27日間)

日本の制作者と講師が参加するワークショップを10/26(金)〜29(月)に開催

※田中氏はこちらに参加

<会場>蔵王温泉、ほか山形市内各所

<内容>

アジアのドキュメンタリー制作者5名を山形市に招へいし、蔵王温泉を宿泊地とする4週間の滞在を支援する、「アーティスト・イン・レジデンス(AIR)」と呼ばれる活動の一貫。国際ドキュメンタリーの最前線で活躍する世界の講師5名、日本の映像作家5名と4日間のワークショップを行い、アドバイスをもらいながら作品づくりを深めた。山形ドキュメンタリー・フィルムライブラリーの収蔵作品「1000年刻みの日時計」と農民詩人・木村迪夫さんに出会い、太平洋戦争の歴史と風土・家族について語り合った。

自然豊かな蔵王温泉で、本国で撮った撮影素材を新たな目で見直す集中した時間と場所を提供。アジアからの各企画は、4週間で大きな進展を見せる。その他、紅葉まっさかりの山寺で市民と探索、西蔵王の自主上映会に参加、蔵王山ハイキング、小川紳介監督にゆかりの牧野村訪問、禅寺で地元文人の映画を鑑賞、監督たち旧作の一般向け上映会(金曜上映会)、小中学校で授業、山形交響楽団客演指揮者の公開講座、フィルムコミッションのイベントに参加。滞在の印象を2本の短い映像作品にまとめた。

詳細ページ→https://ddcenter.org/dojo2018-1/

【筆者プロフィール】

田中 健太(たなか・けんた)

1993年大阪府生まれ。高校生の時に8ミリカメラで映画制作を行い、映画作りの道を志す。大阪芸術大学映像学科に入学し、原一男監督のもとで映画を学ぶ。卒業制作として駄菓子屋を舞台に、店主と様々な事情を抱えた子どもたちとの交流を描いたドキュメンタリー映画『ぼくと駄菓子のいえ』を監督する。本作は2015年に高円寺ドキュメンタリーフェスティバルなどで上映され、大阪シネ・ヌーヴォにて劇場公開された。現在は愛知県にある不登校児などを受け入れる全寮制の学校の映画を制作している。