ザ・バンドのドキュメンタリー映画『ザ・バンド かつて僕らは兄弟だった』が日本で公開される。

60年代にルーツ・ミュージックの融合という全く新しい「アメリカン・ルーツ・ロック」を生み出し、静かな革命を起こしたザ・バンド。当時の音楽シーンとミュージシャンたちからその神秘的な音楽性と佇まいが注目され、現在も多大な影響を与え続ける彼らの誕生から終焉までの軌跡を辿る。

原案はバンドの中心人物であったロビー・ロバートソンの自伝『ロビー・ロバートソン自伝 ザ・バンドの青春』。監督はロビーと同じくトロント出身のダニエル・ロアー。マーティン・スコセッシとロン・ハワード、映画界の重鎮二人が製作総指揮に名を連ねる。スコセッシといえば1978年製作のザ・バンドの映像作品『ラスト・ワルツ』を手掛けたことでお馴染みだが、この映画がなければバンド脱退後のロビーが映画音楽の道に進むことはなかっただろう。『レイジング・ブル』、『キング・オブ・コメディ』、『カジノ』、『ギャング・オブ・ニューヨーク』、『沈黙 – サイレンス』、近年ではNetflix配信の映画『アイリッシュマン』などスコセッシ映画の至るところにロビーのクレジットを見つけることができる。長年に渡り映画界へ貢献してきた二人にもブラザーフッド(兄弟同然)の強い結びつきを感じる。

「このギターから僕は始まった」。ギターを手にした現在のロビーが話し始めると同型のギターを肩から下げたロビー少年の写真へと画面が切り替わる。ヘッドの塗装やデザインが若干異なることから流石に当時のものではないかもしれないが、音楽スタジオで年季の入った機材に囲まれたロビーが自身の楽曲制作について語り、過去の曲をジグソーパズルに例え、自分の訪ねた場所を書き、知り合った人々が描かれているのだと分析する。そしてザ・バンドについての回想を始める。ロビー曰く「美しすぎて燃え尽きてしまった」バンド、ザ・バンドのストーリーが紐解かれていく。

ロビー・ロバートソン

ユダヤ人の父親と、先住民族「モホーク族」の母親という複雑なルーツを持つロビー。映画の中で語られる音楽の原体験は、幼い頃から頻繁に訪れていた母親の親戚が暮らす先住民族の居留地だったと明かされる。太陽が傾き、太鼓の音に包まれていた。夕闇の中で音に包まれる魔法の時間が、多感な少年に強烈な感性を授けたのだろうと想像できる。両親からギターを買い与えられた少年はロックンロールを知り、当時誰もがそうであったように心を奪われる。

周囲の友達がボーリング場を所有して遊び呆ける夢を見る中、ロビーはこの道しかないと音楽活動を始める。その道は光り輝いていた。

地元で腕を磨いていた彼の元にチャンスが訪れる。アメリカで人気を博していたロカビリー・バンド、ロニー・ホーキンス&ザ・ホークスと、そのドラマーリヴォン・ヘルムとの出会いだ。新天地を求めた彼らが活動の拠点をカナダに移したところだったのだ。15歳くらいにしか見えない容姿のリヴォンの演奏からロビーは目が離せなくなる。自身のバンドで前座を務めたロビーの才能をロニーは見逃さなかった。やがてロニーのレコードに楽曲を提供するまでに交友を深めていく。事態が急変するのはロニーからバック・バンド、ホークスへの加入を勧める誘い。ロビーはトロントからアーカンソーへと経つ。

ロビーとリヴォンがホークスのメンバーとしてしばらく活動をともにすると、リヴォン以外のアーカンソー組が辞め、新たなメンバーが必要になった。ロニーはロビーとリヴォンにメンバー選びを託す。新メンバーはカナダで集められた。アメリカン・ルーツ・ロックのイメージが強いが、ザ・バンドはオリジナルの5人のメンバーのうちアメリカ出身はリヴォンだけ。ロビーを含む4人がカナダ。この時に補充した追加メンバーのリック・ダンコ、リチャード・マニュエル、ガース・ハドソンを含めた「新生ザ・ホークス」が、そのまま後の「ザ・バンド」になるのである。このザ・ホークスの時代の下積みエピソードから、ザ・バンドの「兄弟」と語られる絆の由来を垣間見ることができる。

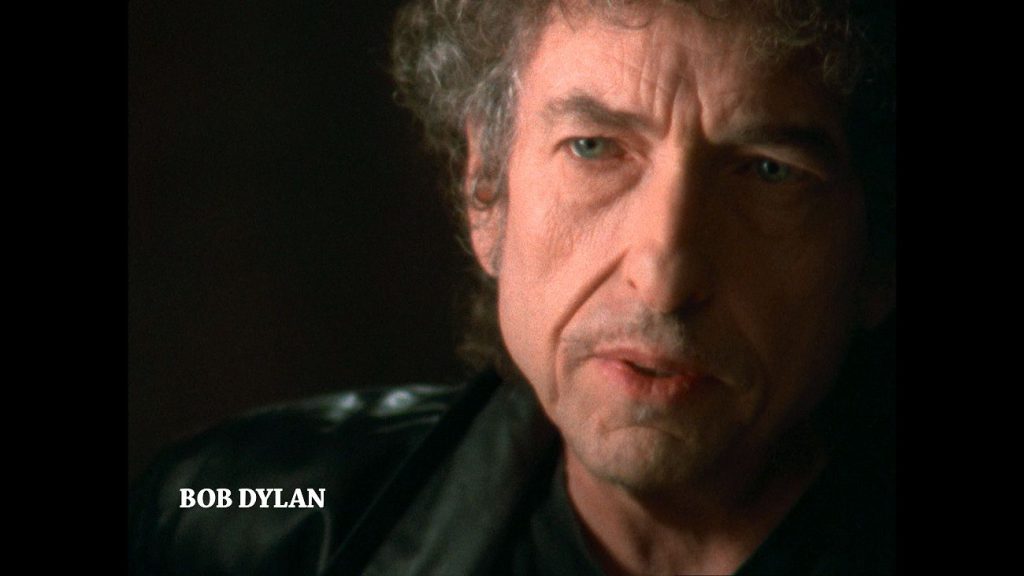

順風満帆な彼らに試練が訪れたのは、ボブ・ディランのバック・バンドとして参加したワールドツアー。60年代初頭からフォーク・ギターによる弾き語りと政治的メッセージ色の強い歌詞で、若者たちの無垢な憤りを歌ったディランは間違いなく時代の代弁者だった。しかし60年代半ばのアメリカに巻き起こったポップ・カルチャー事変「ブリティッシュ・インヴェイジョン」の主役、ビートルズ、ローリング・ストーンズらとの交流を経てからは自身の代名詞を封印し、フォークからエレキへとバンド・サウンドに大きく路線変更を図っていた。初期の弾き語りのスタイルと政治批判・社会批評性の色濃い楽曲を望む古くからのファンは怒りを露わにした。行く先々のライブ会場で待ち受けているのは観客たちブーイング。「何で皆そんなに怒るのか」「ブーイングを受けながら演奏を続けるのは、まったくバカげてる」とロビーはツアー中のホークスの心境を振り返る。毎夜観客たちに妨害されても、ディランは決して演奏を止めない。「引き語り」が終わったら「バンド形態の演奏」とライブを二部構成に分けるなど、ボブ・ディラン&ザ・ホークスは試行錯誤を繰り返す。フォーク・ソングや反体制ばかりが音楽ではない。ディランは「シンガー・ソングライター」としての才能を一気に開花させようと新たな地平を目指していた。劇中に登場するディランはこの激動のツアーを一緒に耐え抜いたホークスのことを「騎士たち」と称えている。

ボブ・ディラン

ここで重大な事件が起きていた。怒号の飛び交う中、ディランの横で懸命に彼を支えようとしていたロビーだったが、その背後でリヴォンはひとり疲れ果て戦線を離脱してしまった。ザ・バンド結成で再び活動をともにすることになるが、この出来事がその後の崩れていく二人の関係性を示唆していたのではないだろうか。

事故を起こしたディランが静養中に新たな拠点を探していたホークスのメンバーたちは、外壁がピンク色ということ以外は至って普通の家、通称「ビッグ・ピンク」をみつける。リヴォンを呼び出して再会を果たした彼らはザ・バンドとなり、この家でセッションに明け暮れた。1968年、サイケデリック・ブームの全盛期にあったトレンドとは真逆のデビュー・アルバム『ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク』を発表。録音は「ビッグ・ピンク」ではないものの、カントリー、フォーク、ブルース、ゴスペル、ウェスタン、様々な要素を取り込んだそれまでに聴いたことのない音楽は、間違いなく「ビッグ・ピンク」での共同生活を通してメンバーたちが培った自然で自由な発想を下地につくられていた。ふと、ギターに製造地が書かれているのを見たロビーは、トロントから出てきた頃の日々を思い出す。訪れた場所と知り会った人々。ロビーが冒頭のジグソーパズルに繋がる創作方法を発見した瞬間だった。穏やかであり刺激的、懐かしいようであり新鮮。その衝撃はブルース・スプリングスティーンの見ていた景色を一変させ、エリック・クラプトンに自身のバンド「クリーム」を解散させるきっかけとなり、タジ・マハールには「ビートルズに匹敵するのはきっと彼らだけ」と証言させるほどだった。ロビーが幼少期に過ごした先住民族の居住地の「魔法」が、時を経て彼らの楽曲に宿ったのかもしれない。

音楽を愛し、仲間を愛し、兄弟のようにお互いを支え合ったロック・バンドらしからぬバンドだった、ザ・バンドも『ラスト・ワルツ』での豪華なゲストミュージシャンたちと共演をピークに終焉を迎える。

ザ・バンドの歴史を振り返るべく本作には膨大な資料が用いられており、ライブ映像にセッション風景、新旧のインタビューを織り交ぜた構成を中心に、当時の秘蔵写真や「ビッグ・ピンク」時代にロビーが監督した実験映画までもが含まれている。ザ・バンドの入門編としては勿論、往年のファンにとっても彼らの新しい魅力に出会える映画といえるだろう。

夕闇の魔法のような音楽を奏でることができ、兄弟の信頼に結ばれた騎士たちが別れるまでの物語は、ぜひ映画を観て確かめてほしい。

【映画情報】

『ザ・バンド かつて僕らは兄弟だった』

(2019年/カナダ・アメリカ/英語/カラー・モノクロ/アメリカンビスタ/5.1ch/101分)

監督:ルビカ・シャー『Let‘s Dance: Bowie Down Under』※短編

出演:レッド・ソーンダズ、ロジャー・ハドル、ケイト・ウェブ、ザ・クラッシュ、トム・ロビンソン、シャム 69、スティール・パルス

配給:ツイン

監督:ダニエル・ロアー

製作総指揮:マーティン・スコセッシ、ロン・ハワード

原案:「ロビー・ロバートソン自伝 ザ・バンドの青春」(ロビー・ロバートソン著、奥田祐士訳、DU BOOKS 刊)

出演:ザ・バンド<ロビー・ロバートソン、リック・ダンコ、リヴォン・ヘルム、ガース・ハドソン、リチャード・マニュエル>、マーティン・スコセッシ、ボブ・ディラン、ブルース・スプリングスティーン、エリック・クラプトン、ロニー・ホーキンス、ヴァン・モリソン、ピーター・ガブリエル、タジ・マハール、ジョージ・ハリスン

原題:ONCE WERE BROTHERS:ROBBIE ROBERTSON AND THE BAND

後援:カナダ大使館

字幕翻訳:菊地浩司

字幕監修:萩原健太

配給:彩プロ

公式サイト:https://theband.ayapro.ne.jp/

写真はすべて©︎Robbie Documentary Productions Inc. 2019

10月23日(金)より角川シネマ有楽町、渋谷WHITE CINE QUINTOほか全国順次公開

【執筆者プロフィール】

日方裕司(ひかた・ゆうじ)

1981年埼玉県生まれ。

映画制作を学んだのちにフリーランスの脚本家・映像作家として活動中。

インディーズのMV、企業VP、WEBドラマ、ショートホラー作品などを手掛ける。

現在、脚本・監督を担当する長編映画を企画準備中。