■はじめに

2012年は、日本映画の興行収入が過去最高となりました。肌感覚ではあまり実感はなかったのですが、実は2012年日本映画はおおいに盛り上がっていたのですね。

◆朝日新聞デジタル:邦画大躍進 過去最高のシェア6割超 12年興行収入 – カルチャー

国内の大手映画会社4社でつくる日本映画製作者連盟(映連)は30日、2012年の興行収入で、邦画のシェアが65・7%になったと発表した。邦画は約1282億円で、現在の発表形式になった2000年以来最高を記録。(2013年1月30日)

http://www.asahi.com/culture/update/0130/TKY201301300455.html

過去最高を記録した要因はなんなのかなあ、とグラフを眺めてみるのですが、1つ2つの作品がメガヒットとなって全体の興行収入を押し上げた、ということでもなさそうです。昨年は『もののけ姫』や『千と千尋の神隠し』のような100億超えの作品は1本もありません。その代わりに10億円以上の興行収入成績を挙げた作品が、39本と過去最高を記録しています。

つまりより多くの日本映画により多くのお客さんが集まるようになったと云えそうですね。もしかしたら一極集中の時代が終わり、多様性のすそ野が広がったのかもしれません。

◆ 2012年 過去興行収入上位作品 一般社団法人日本映画製作者連盟

http://www.eiren.org/toukei/index.html

しかし一方、反対に海外における日本映画の売り上げは落ちているんですね。

こちらの https://twitter.com/pictures_deptさんのhttps://twitter.com/pictures_dept/status/296786796866592769

ツイートでもありますが、

◆ 「日本映画の海外セールス(映連加盟会社)の総売上は、2000年以降最低の年間5300万ドル(約48億円)」

これはフランスのセールスエージェント1社と日本映画全体の海外での売り上げがほぼ同じくらいだそうで、海外に目をやってみると日本映画は実に嘆かわしい状態になっています。(※映連に加盟している松竹、東宝、東映、角川作品のみ計上されているようです)

どうも昨今、日本国内で広く受け入れられている作品たちは、海外では相手にされていないようですね。国内興行成績を見れば日本映画黄金時代にように見えるのに、海外ではこの始末。お客さんを多く呼べる作品が増えたのならもっと売れてもいいのにな、と素朴に思います。多様性があるなら海外でももっと受けていいのでは、と。

日本映画のうち、どんな作品が海外に出て行っているかというと、国際映画祭などに出品されるような独立系の作品であり、国内何十億も稼ぎだす作品はあまり売れてないのですね(アニメは別として)。

そうした海外セールスに活路を見いだそうとしている作品たちは、日本国内の興行では苦戦を強いられています。2012年でいえば10億円以上稼いだ作品は8割ちかくが東宝配給の作品であり、独立系の会社の入り込む余地の無い状態です。これはゼロ年代以降、日本映画の国内興行収入が洋画に抗することができるようになって以降ずっと同じような傾向が続いています。東宝1人勝ち状態ですね。

国内での注目はあまり無くても、海の向こうに飛び出して日本映画の看板を背負っている作品があるのです。今の日本の一般のみなさんがイメージする日本映画と、海外で認知されている日本映画には、実はかなりのギャップがあるのではないでしょうか。国内でメインストリームと認識されている作品群だけが決して日本映画だけではないのです。

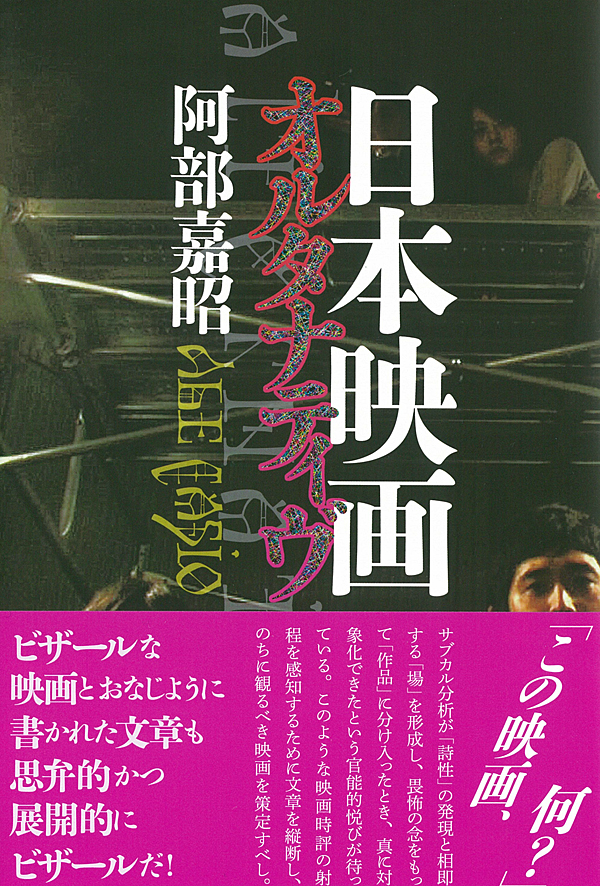

■本書『日本映画オルタナティブ』

本書『日本映画オルタナティブ』は、そうした昨今の興行収入トップ10を独占するようなタイプの日本映画に抗する作品群を『日本映画オルタナティブ』とし、東宝1人勝ち状態に対する反抗的姿勢を示すとともに、本来的な意味での多様性を模索する評論集です。

オルタナティブとは「代替」や「二者択一」という訳され方をするのが一般的ですが、主流の事象に取って代わるカウンターの意味合いで用いられることの多い単語です。オルタナティブミュージックといえば、世間を席巻する商業主義的な音楽作りとは一線を画し、独自の音楽を追求するジャンルと位置づけられます。

本書で取り上げられる日本映画はどれも規模は小さく、多くは低予算で製作された作品群なのですが、筆者はここで取り上げられた作品群に商業主義に抗する日本映画の新たな多様性を創出するような、そういう批評精神を見て取っています。

一見バラバラな作品群もオルタナティブという枠組みで持って観察していくと、そこにはある種の関連性、継承性が見えてくるのではないか、本書はホラーやドラマ、あるいや劇映画もドキュメンタリーやスタイルの違う作品を扱いますが、そうした関連性のなさそうな諸作品をバラバラに並べ立てることで、それ自体は硬直した東宝メインストリームに対する「オルタナティブ」になると考えているかもしれません。夜空の星は個別にみれば、独立して輝くものに過ぎませんが、星座という枠組みを与えると1つの絵を描きます。本書は日本映画の独立系の作品群を選びぬき、日本映画オルタナティブという1つの巨大な星座を描こうという試みと言えます。

■評論とはなにか

個々の映画作品は、それ自体星座を描く「点」として存在しており、批評はその点と点を繋げる線を描くものと言えます。

そしてその映画作品それ自体も多くの構成要素から成り立っており、それらが有機的に意味を持つように線で繋いでやるのが映画というものと言えるかもしれません。映画もまた雑多な点と点をつないで1つの絵を描くようなものですね。

ではそれら個々の映画作品がどのような構成要素で成り立ち、どういう線の繋ぎ方をしているのかを明らかにするのが批評と言えそうです。あるいは、線を再構成するということになるのかもしれません。

物語、俳優のからだと顔、しぐさ、うごき、光、構図、声、編集つなぎ、先行ジャンル、俳優や監督の先行作品、画面進行から透けてくる脚本と現場のようす、人物の位置関係、変容と展開と反復の要素、音声と音楽の葛藤、感覚にあたえられるざらつきと滑らかさ、観ているあいだに生じた自分の恥しい劣情や泪、あるいは逆にその映画から触発された哲学的思弁、さらには自分の理解の遅れ。。。(P8)

「これらの諸要素を分離的(文節的)・整序的に打ち出すのが映画評論である」と筆者は語ります。(P8)

そしてそれら分離された要素をいかに再構築して、理解の一助を示す、あるいは作品体験を劇的に変えるような隠された文脈の発見があらゆるジャンルにおける評論の醍醐味です。

本書の中から1つ例を取り上げてみます。松林要樹監督の震災後の南相馬の人々を描いたドキュメンタリー映画『相馬看花 第一部・奪われた土地の記憶』(2011)を筆者は、様々な要素を取り上げて分析・再提示しています。

松林監督も参加していた『311』(2011 監督:森達也・安岡卓治・綿井健陽・松林要樹)なるドキュメンタリー映画と格好の比較対象としてまず持ち出しています。ここでは撮影者の閉塞感が全面に押し出ていて、撮ることの意義についてまず考えさせています。

撮ることの意義として大島渚監督の「来なかったのは軍艦だけ」という台詞を用いて説明します。ここに点と点が繋がりましたね。『311』と大島渚。さてどのように繋がるのでしょう。

件の台詞は東宝争議の際に撮影所に立てこもりを計った映画人たちに敵対する権力側を撮影して記録しなかったことを非難した際に出たものですが、事後の検証や再評価のためにも「何よりもまず撮る」ことが重要だという意識が映画人にはあるのではないか、そしてその意識がドキュメンタリー映画『311』の拙速で無計画な物見遊山を生んだのでは、と分析しています。

『311』の共同監督の1人でもある松林監督は、しかし『相馬看花』では『311』の失敗を乗り越えています。筆者はそれを「主体性を放棄した運動神経の良さ」にあると捉え、主体性から逃れることのできていない『311』を、好対照を描く要素として取り上げています。

その松林監督の持つ軽やかさを、同じく軽やかさを持つドキュメンタリー映画作家の系譜に置くために松江哲明監督を持ち出しています。セルフ・ドキュメンタリー作家である松江監督は、主体性を捨てていない点で松林監督は異なりますが、その主体の非定着性に軽やかさの共通項を見いだしています。そして両者の距離感として、松江監督の作品の構成に対して松林監督の『相馬看花』が、面としての豊かな広がりを持つことに着目。こうした面的に広がる人間関係を活写した作品の別の例として、富田克也監督の傑作『サウダーヂ』(2011)を取り上げ、土地を題材にした作品の類似性に言及しています。

土地の記憶を描こうとする作品には、そうして面として広がる人間関係を描かずには成立せず、この作品が見事にそれを成し遂げていることを、作品内の諸要素を取り上げて分析しています。南相馬の直売所「いととんぼ」の唯一亡くなった共同経営者の話、警戒区域内にいつまでも避難せずに留まり続けたの夫妻の過去のエピソードなどに言及し、松林監督がいかに、その土地にまつわる「映せない」ものまで広く言及することで、作品世界が豊かに広げることに成功したのかを詳細に語っています。

その全てを書くのはやめておきますが、こうして作品を構成する点をつぶさに取り上げて線をひいてやることによって、作品全体の絵を示し理解を促すのが批評、というのがよくわかる文体ですね。

■日本映画のオルタナティブ、評論としてのオルタナティブ

そうして、いくつもの点を示して、作品を分析した批評文それ自体も1つの「作品=点」として世に提示されます。本書はその多くの点を集積して、日本映画のメインストリームに抗するオルタナティブのあり方と大きな枠組みとして提示しています。

この映画評論集は、レビュー集でもあるのだから、通常ならカタログ的に、どこから読んでも大丈夫です、というべきものだ。むろんそうして読まれれば、すべての文章が、映画の鑑賞、レンタル、再鑑賞、それからそれをどう把握するかで読み手の指針にもなるだろう。

ところがここでは「この映画、何?」と多くの読者がおもうような作品の評が、それ自体が「作品的に」ちりばめられてもいる。たとえばビザールなもとの映画とおなじように、書かれた文章も思弁的・展開的にビザールなのだ。となると読者には、映画評論の本来もつ多様な射程を感知するため、最初は一気通貫的にすべての文章を縦断し、そののちに自分の観るべき映画を策定することがもとめられるのかもしれない。(P9)

ここに引用したパートに、この評論集が一冊の本として提示される意味があります。

本来映画作品単体の批評は、個々に提示されるものですし、作品理解の手助けになればそでよい。実際にこの評論集に掲載された文章は、図書新聞からミクシイ、フェイスブックまで(さすがに140文字のTwitterはない)多種多様な媒体で発表された独立した文章ですが、こうして個々の点を線で繋いて提示することで、「日本映画オルタナティブ」というムーブメントを示すことができるのです。情報を個別に分断してキーワードでいつでもたどり着ける検索的インターネット文化にはこうした所作をするのが難しいんですね。映画名をキーワードとして検索して、出てくるのはGoogle独自のアルゴリズムに基づいた線で繋がれていない雑多な情報の山です。個別にユニークな評論に出会う事はあっても、それ以上の多面的な広がりを構成しません。

本書で取り上げられている作品の多くはゼロ年代以降の作品であり、なぜかというとそれは日本映画がテレビ局と東宝によって新たなメインストリームを獲得しようとしている時代に、多様性のオルタナティブを提示するためです。

そして本書が420Pのボリュームで、昨今では検索して個別に消費されることが主流であろう、作品レビューを一冊の本にまとめて提示する意味がそこにあります。その所作そのものが、情報と言論が細切れに消費されるメインストリームに対するオルタナティブとして提示しているのです。

オルタナティブとは反抗の意思表示です。日本映画の東宝メインストリームの画一化に抗して、世界にも広がりうる普遍を獲得した作品。それらがオルタナティブというジャンルとして確立された時、日本映画は真の豊かさを獲得するのかもしれません。

【書誌情報】

『日本映画オルタナティブ』 阿部嘉昭著

彩流社 2012年11月発行 定価: 3000円 + 税 四六判 / 421ページ / 並製

ISBN978-4-7791-1837-1 C0074

【著者紹介】

阿部 嘉昭 あべ・かしょう

北海道大学大学院文学研究科准教授。東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒業。1990年キネマ旬報社入社。1994年退社後、映画評論家や大学講師として活動。

主な著書に『北野武vsビートたけし』(筑摩書房, 1994)『AV原論』(関西学院大学出版会, 1998)『日本映画が存在する』(青土社, 2000)『68年の女を探して 私説・日本映画の60年代』(論創社, 2004)『少女機械考』(彩流社, 2005)『成瀬巳喜男 映画の女性性』(河出書房新社, 2005)『日本映画の21世紀がはじまる 2001-2005スーパーレビュー』(キネマ旬報社, 2005)等がある。

【執筆者プロフィール】

杉本穂高 すぎもと・ほたか

ブロガー。映画、テレビ、オンデマンドなど、映像というオールドメディアのビジネスがインターネットの発展とともにどう変わっていくかを日々追いかけています。映画レビュー、映像ビジネスモデル、著作権に関する記事多数。言論サイトBLOGOSにも参加中。

ブログURL:http://hotakasugi-jp.com

Twitter: @hotakasugi https://twitter.com/Hotakasugi