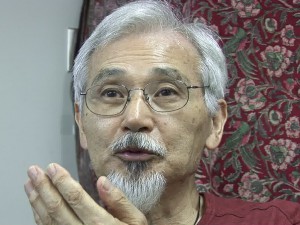

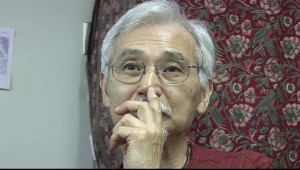

neoneo編集委員の金子遊が、この列島を代表するドキュメンタリストにロング・インタビューを試みるシリーズ。2012年に新作映画『オロ』が全国で劇場公開され、『ねじ式映画―私は女優?―』(69)、『叛軍No.4』(72)、『眠れ蜜』(76)など代表作のレトロスペクティブ上映が行われて、ふたたび注目が集まっている岩佐寿弥監督。岩波映画から「青の会」を経て、まったく独自のシネマ・ヴェリテ的な作品を発表し続ける名匠に、3本の作品については話を聞きました。後編では『叛軍No.4』(72)と『眠れ蜜』を徹底的に解剖してもらいました。

『叛軍No.4』

――タイトルに「NO.4」とあるからには、NO.1~NO.3があるわけですね。「叛軍」シリーズは、当初は反戦自衛官・小西誠の裁判経過を収めたアジビラ映画だったそうです。まずはこの3本がどんな作品かということをお聞きしたい。

岩佐 小西誠という男が1969年に、新潟の自衛隊で叛軍行動をたった一人で起こした。このことから彼を支持する運動がはじまり、もっとそのような自衛官を生み出そうという動きが出てきた。それを映画にしようと言い出したのは僕でした。ひと口に叛軍行動といっても、それを決行するまでにずっと小西のなかで逡巡があり、そこへ至るまでに彼が築き上げた想像が、相当おもしろいのではないかと直感したのです。実は、僕は小西誠の事件よりも十数年前、大学を出てすぐのことですが、映画の仕事にありつくまでの一年間、参議院議員の秘書をやっていたことがあります。当時国会に無所属クラブというのがあり、その事務長を務めていた男に「岩佐君、ちょっと呑みに行こう」と連れ出されたことがあった。そこで男が「俺が妻や子供にも一切話したことのない、戦時中の事実を君に話したい」といったのです。

話というのは、その男が昭和19年に19歳で召集を受けて、陸軍のなかで1年間、彼が緻密に計画した叛軍行動のことを深い陰影のある言葉でしゃべり続けた。そして、その話は『叛軍No.4』のと同じように、最後は軍法会議でみじめな結論が出されて、叛軍行動とは認められなかった。それは軍のなかで上官が芋づる式に責任をとらされることを避けるための方法です。その人は窃盗犯として軍法会議で小さな罪にされて、軍の牢獄に入れられて終戦を迎えたそうです。ところが、二度三度とその人の話を聞いているうちに「この人、妄想狂ではないか」と思うようになりました。つまり、男が嘘を言っているのではないかと思ったのです。そのときに僕はもの凄くドキリとしました。不思議なニュアンスを醸しだす男でした。その叛軍行動の話が嘘だとも本当だとも確証はないんですが、むしろそれが妄想だと思った方が凄みがある。それから十数年の時間が経ち、小西誠の事件が起きたとき、この事件を俳優を通じてその男が話してくれた物語へ接続していけばおもしろい、と思いついた。僕と俳優の和田周と当時東大全共闘で中心的な活動をしていた最首悟の3人で悪巧みをし、『叛軍No.4』の場面を作っていきました。

――『叛軍No.4』は完成が72年で、16ミリフィルムで撮られていますね。冒頭のシーンは皇居前広場で、昭和天皇が手を振っている姿が映ります。祝賀ムードのなかで、叛乱兵士の山田を演ずる俳優・和田周だけがこちらを向いて立っている。そこにオフ・ヴォイスで、朝鮮人の少年が「何が天皇陛下万歳だ、朝鮮人の気持ちがわかるか」と「君主制を撤廃せよ、国民の寄生虫たる天皇を倒せ」という声がかぶさります。

――『叛軍No.4』は完成が72年で、16ミリフィルムで撮られていますね。冒頭のシーンは皇居前広場で、昭和天皇が手を振っている姿が映ります。祝賀ムードのなかで、叛乱兵士の山田を演ずる俳優・和田周だけがこちらを向いて立っている。そこにオフ・ヴォイスで、朝鮮人の少年が「何が天皇陛下万歳だ、朝鮮人の気持ちがわかるか」と「君主制を撤廃せよ、国民の寄生虫たる天皇を倒せ」という声がかぶさります。

岩佐 『叛軍No.4』では、無所属クラブの事務長をしていたあの男(以後S氏で表記)が話した声を使っている場所が3か所あります。冒頭のオフ・ヴォイスの声も当人の声です。これに気づかない人の方が多いと思いますけど、どこか潜在的なところで違和感や不思議な感覚になってもらえればいい。その人を僕ら3人のところへ呼んで、「昔のあの叛軍行動の話を聞かせて下さい」とお願いし、その声を録音したのです。S氏は完成後『叛軍No.4』の映画も見ましたが、この映画についてどう考えたのか何も言わないうちに死んでしまいました。

――それから、大学の講堂のシーンが1時間以上続きます。元皇軍の二等兵だった山田(和田周)が、ほとんど初めて話すという戦時中に自分がやった叛乱行動の物語を話します。途中で全共闘の活動家の最首悟が出てきて話しますが、これは最首氏が大学で主催した講演会だったのでしょうか。そこで聞いていた学生たち聴衆は、当然のことながら、この講演を和田周の演技ではなく、山田二等兵の二十数年後の告白として聞いたわけですよね。

岩佐 あの講堂で行われたのは、最首悟を司会とした講演会です。最首は東京大学の助手で、全共闘運動のなかでは中心的人物でした。それで、戦時中に叛軍行動をした山田二等兵という人が、駒場キャンパスの階段教室で講演するというビラを撒き、本当に来た学生や聴衆を前に行いました。そうした講演会を仕込んで撮影を準備しておいたのです。和田周は完璧に山田二等兵を演じましたが、実年齢でいうと15年ぐらい年長の人間を演じている。カモフラージュのためもあってサングラスをかけました。もし途中で聴衆から「これは嘘ではないか」と疑問が出た場合は、どうしてこんなことをしているのかという話し合いに切り替える段取りになっていた。ですが、誰に気づかれることもなかったのです。講演中はメモをとる女の子もいたし、講義が終わった後は質疑応答もありました。

――山田二等兵が語る叛乱の物語がすばらしいですね。東京に婚約者を残して1944年に陸軍へ入隊した山田は、レイテ島の決戦へ送り込まれる前に、何とか戦地へ行かないように一計を案ずる。山田二等兵は拾ったノートに「天皇は国民の寄生虫だ」という最大のタブーを書き、アカ=共産党シンパのふりをして精神病院送りになろうとする。しかし、上官に見破られる。そして小銭を盗んだ廉で軍の刑務所に8か月送られて、終戦を迎えるという話です。これは誰かがシナリオを書いたものなのか、それとも実際にあったエピソードなんでしょうか。

――山田二等兵が語る叛乱の物語がすばらしいですね。東京に婚約者を残して1944年に陸軍へ入隊した山田は、レイテ島の決戦へ送り込まれる前に、何とか戦地へ行かないように一計を案ずる。山田二等兵は拾ったノートに「天皇は国民の寄生虫だ」という最大のタブーを書き、アカ=共産党シンパのふりをして精神病院送りになろうとする。しかし、上官に見破られる。そして小銭を盗んだ廉で軍の刑務所に8か月送られて、終戦を迎えるという話です。これは誰かがシナリオを書いたものなのか、それとも実際にあったエピソードなんでしょうか。

岩佐 S氏の話をモデルにして、主に和田周さんが作り変えました。野間宏の『真空地帯』や大西巨人の『神聖喜劇』を参照し、軍隊用語を間違えないようにするなど、かなり周到に準備しました。和田周が細部まで作りましたが、文章にも書かず、暗記もしないようにした。そうしないと、山田二等兵がその場でほとんど初めて話す過去の話をしているという臨場感が出ない。組み立てた物語を暗記せず、記憶から繰り出していくという最高のパフォーマンスをしてくれました。

同時録音のカメラ1台で撮っているから、山田の話を突然中断するような不自然なカット尻や、ピーというノイズ音が入っています。フィルム交換で飛んでしまった20秒から30秒くらいを外していきました。一か所だけ40秒くらい飛んでいますが、そこを削ると物語が分からなくなるので、スットプモーションの映像にしてナグラの録音機で録った音をはめ込みました。機材的な限界をそのままぶっきらぼうに投げ出して表現する。そのことで撮影の気分を出そうという狙いでした。

――その後、飲み屋の小部屋で講演会を主催した最首悟と、山田二等兵を演じた和田周が議論をするシーンに変わります。最首悟だけが酒を飲んでいて、和田周に絡んでいる図です。ここの会話を聞いていると、段々講演が和田周の演技だったことが分かってきます。

――その後、飲み屋の小部屋で講演会を主催した最首悟と、山田二等兵を演じた和田周が議論をするシーンに変わります。最首悟だけが酒を飲んでいて、和田周に絡んでいる図です。ここの会話を聞いていると、段々講演が和田周の演技だったことが分かってきます。

岩佐 あのシーンはセリフを決めてないですから、その場の即興です。最首悟は徹夜で20時間くらい焼酎を飲み続けて、どのように和田周を攻めるかということを僕と延々と話し合いました。そして、そのまま撮影当日になり、和田周があの飲み屋に来た頃には、最首悟は完全なへべれけ状態でした。それでも最首悟は映画のなかの自分の役割を意識しており、あのような会話をカメラの前でしてくれたのです。

――最首悟が「酒を飲め」と絡みながら、俳優としての和田自身が「叛軍」をどう考えるか問い詰めていきます。和田周がたどたどしく導きだす1つの答えは、俳優が演じることは、単純に現実とフィクションに分けられるものではなく、その狭間にあるような形においででしか「叛軍」に関われないということですね。

岩佐 最首悟と和田周はあの場面で一種のロールプレイ、僕の言葉でいえば「ごっこ」をしています。2人はお互いに『叛軍No.4』という映画を作っていく上でのトリックを内に抱えて、あのシーンに登場している。シーンの目的の1つは当然のことながら、2人の会話のなかで、その前の講堂で講演をした山田二等兵が俳優による演技だったことが、ゆるやかに観客に理解されるようにすることでした。さらには2人の討論のなかで、俳優という虚実皮膜を往き来する存在の問題が徐々に出てきます。そのような重層性を持った構造になっています。

――ラストシーンの異様な輝きにも感嘆します。バストショットでカメラの前に晒された俳優・和田周が居心地悪そうに立っている。そこへオフ・ヴォイスで「男、何者にも扮することをやめる。それで私自身と呼ばれるものが後に残ったわけではない。扮し続ける私を、私自身と呼ぶこともできない。私の後ろに、私と呼ばれるものがあるわけではない」という、ナレーションの声がかぶせられる。あの声は和田周のものですか。

――ラストシーンの異様な輝きにも感嘆します。バストショットでカメラの前に晒された俳優・和田周が居心地悪そうに立っている。そこへオフ・ヴォイスで「男、何者にも扮することをやめる。それで私自身と呼ばれるものが後に残ったわけではない。扮し続ける私を、私自身と呼ぶこともできない。私の後ろに、私と呼ばれるものがあるわけではない」という、ナレーションの声がかぶせられる。あの声は和田周のものですか。

岩佐 いいえ、違います。あの声はS氏、戦時中の叛軍行動について語ってくれた本人の声です。このシーンでは、S氏に僕と和田周が書いたものを読んでもらいました。S氏は「わかったよ」と言って、こちらの要求に疑問も示さずやってくれる人でした。そうやってこちらがやっていることを、彼は黙って見ていました。僕たちが何をやっているか理解していないこともなく、だからといって全部わかっていたかどうか、それも分かりません。冒頭の皇居前広場のシーンで入るオフ・ヴォイスもS氏の声です。映画の真ん中あたり、東大の階段教室で和田周がレインコートを着て立っているショットがあるんですが、そのときのオフ・ヴォイスもS氏のものです。そして最後に、本人の声が出てくる。全部で3か所だと思います。映画を見た人は、これらの場面も和田周の声だと理解する人が多いです。

種明かしをすれば、冒頭の皇居前広場で入るオフ・ヴォイスは、S氏が戦時中の叛軍行動について語っている声のテープをそのまま使っています。あの部分で、S氏が何をいっているのか。彼が軍隊で叛軍行動を起こしたときに書いたビラに、人種差別に反対する檄文を入れたそうです。それを上官が読んだとき「日本人であるお前に朝鮮人のことがわかってたまるか」と怒った、その経緯を語っているところをしゃべっています。S氏は僕たちに自分でやった叛軍行為を事実として話してくれたわけですが、それが本当なのか妄想なのか真実は闇のなかです。

そして、あのシーンでは山田二等兵がすでに狂っているのかもしれないことを暗示しています。講堂で講演する前に、皇居のシーンで山田二等兵が「朝鮮人の気持ちがわかるか」と狂人のようにぶつぶつ呟く。しかし、山田二等兵もそのモデルになったS氏も、在日朝鮮人に成り代わっての発現ですが、あの語りのトーンは狂ってしまった男です。そうすると、彼がその後の講堂のシーンで話す戦時中の叛軍行動に関する物語までもが、狂った男の妄想かもしれないということになってきます。僕はS氏に興味を持っていましたから、亡くなるまでお付き合いしましたよ。

――どうりで『叛軍No.4』を3回見直してみても、分析できなかったわけですね。今もまだ、よく分かっていないのかもしれませんが。

『眠れ蜜』

――岩佐監督は76年に『眠れ蜜』という作品を撮っています。脚本は詩人の佐々木幹郎さん、撮影は田村正毅さん、出演に根岸とし江、吉行和子、長谷川泰子、和田周、岸部シローといった人々を迎えています。まずは、この作品の成り立ちについてお話しください。

岩佐 『眠れ蜜』という映画は、京都に住んでいたヒッピーみたいな女の子がいて、その不思議な少女の日々の生活を主軸にしながら、不思議な世界へ導く映画にしようと思いました。佐々木君は当時22歳くらいだったと思うけど、そんな話を彼として時折その女の子と会ったりしていました。あるときデレビで長谷川泰子さんの姿をちらっと見る機会があり、主人公の少女を三分裂させようと思いつきました。20歳前の少女と、38歳の中年の女性と、老いた女優の3つにわければ、女というものを考える上でそれは面白い試みではないかと考えた。1人の少女が頭のなかで三分裂したんです。

しかし、そうしているうちにヒッピー少女が失踪してしまった。第2部は吉行和子さんとはすでに交友関係があったのでこれは行けると思っていたし、第3話は長谷川泰子さんだと決めていた。それで第3部から撮影をはじめて、次に第2部を撮ったんですが、ヒッピー少女の代わりを決めるまでに1年かかりました。3人1役というコンセプトではありません。3人の女性のそれぞれが別の人格でいいんですが、3人を撮っていくうちに「女とは何か」という点で、どこかで一直線に繋がるものが生まれてくるだろうと予感していた。無理に3人を連関づけたりはしていません。たとえば、長谷川泰子さんがレストランで座っている後ろに、和田周と吉行和子さんを映り込ませるような遊びはしましたけどね。

しかし、そうしているうちにヒッピー少女が失踪してしまった。第2部は吉行和子さんとはすでに交友関係があったのでこれは行けると思っていたし、第3話は長谷川泰子さんだと決めていた。それで第3部から撮影をはじめて、次に第2部を撮ったんですが、ヒッピー少女の代わりを決めるまでに1年かかりました。3人1役というコンセプトではありません。3人の女性のそれぞれが別の人格でいいんですが、3人を撮っていくうちに「女とは何か」という点で、どこかで一直線に繋がるものが生まれてくるだろうと予感していた。無理に3人を連関づけたりはしていません。たとえば、長谷川泰子さんがレストランで座っている後ろに、和田周と吉行和子さんを映り込ませるような遊びはしましたけどね。

――別々の世代に属する3人の女優が「自分自身」を演じるという趣向ですよね。和田周と吉行和子が語り合う第2部のみがカラー撮影で、ロケーションは雪の降る小樽の街です。また、監督やスタッフがあえて画面に映り込んでいます。シナリオや事前の構成はどの程度あったのでしょうか。

岩佐 第2部がもっともフィクションの部分とドキュメントの部分が入り組んでいます。構成はだいたい事前に考えていた通りに進みましたが、シーンの冒頭のセリフだけは決まっていても途中からは即興的に交される会話に託していくという方法ですね。たとえば、岸部シローと吉行和子が延々と会話するアパートの部屋の場面がありますが、最初に動機づけをしておいて、あとは勝手に進行しました。あの2人くらいの役者になると、映画にすっぽりはまるようなやり取りに、どんどん進展していきます。

第2部のラストで、吉行さんと僕の対話がありますが、最初は僕が準備しておいたことをしゃべり、段々と自由に話していき、吉行和子さん自身が体験してきた「男」についての言葉を引き出していきました。それは吉行さんの個人的な体験ですが、それが『眠れ蜜』という映画に重なってくると予測したのです。この映画は劇映画風のオープニングを持っていますが、シナリオ通りに演じている部分、即興で演じてもらっている部分、記録映画風なインタビューの場面が一緒くたになって区別がつきにくいようになっています。

第2部のラストで、吉行さんと僕の対話がありますが、最初は僕が準備しておいたことをしゃべり、段々と自由に話していき、吉行和子さん自身が体験してきた「男」についての言葉を引き出していきました。それは吉行さんの個人的な体験ですが、それが『眠れ蜜』という映画に重なってくると予測したのです。この映画は劇映画風のオープニングを持っていますが、シナリオ通りに演じている部分、即興で演じてもらっている部分、記録映画風なインタビューの場面が一緒くたになって区別がつきにくいようになっています。

第2部で、ドラマを演じている吉行和子という女優のなかに、過去の男たちが混入してくる。それが映画内のドラマではなく、その女優にとっての現実の日々なのか、それとも吉行さんがでっち上げた妄想なのかという問題もあります。役者さんに映画撮影を通して、そのような奇妙な時間体験へ入ってもらう。実際のところ本当も嘘もないんですが、そうやって吉行和子さん本人を引き出す作業をやっています。吉行さんとしては、役と自分に分裂が起きるわけですから大変にやりづらく不快感もあったようです。後で吉行さんに聞いたら、それらを引き受けてバーッと駆け抜けるようにやらないと、『眠れ蜜』という映画がダメになってしまうと感じたそうです。吉行和子さんには、撮影を通してそういうことを強いていたんですね。

――小樽のホテルの展望レストランで、回転するテーブルに座り、雪景色をバックに岩佐さんが吉行さんに対して「今度の仕事、ノッていないみたいだけど」と詰め寄ります…。

――小樽のホテルの展望レストランで、回転するテーブルに座り、雪景色をバックに岩佐さんが吉行さんに対して「今度の仕事、ノッていないみたいだけど」と詰め寄ります…。

そこはシナリオ通りのセリフです。僕が演じるテレビドラマの監督は、女優の吉行和子と小樽で撮影している。そのテレビドラマの監督は、吉行さんの私生活で和田周との間に起きたことを知らず、吉行さんがそこに心を奪われていることも知らずに訊ねる場面です。あれは映画の役柄を演じてそういってるわけですが、後で聞いたら吉行さんはそうは思わなかったらしい。僕本人が『眠れ蜜』に関して、吉行和子本人にそう言っているのだと受け取ったらしい(笑)。こちらは「ごっこ」のつもりなんですが、このシーンで吉行さんは真面目に僕がドキュメントしていると思ったんですね。

――第3部は長谷川泰子さんがメインですが、インタビューを中心にした不思議な構成です。

僕はああいう映画の時間が好きなんですよ。自分で好きというのもおかしいんだけど、あのような試みだったら今でもやってみたい。撮影がうまく行くときは不思議です。長谷川さんと青山次郎のシーンも、そのときの空気がすべてを物語りだすんです。自分の作品で好きな部分を挙げろといわれたら、この第3部を真っ先に挙げることでしょう。

横にグレタ・ガルボに似た女の大きな写真パネルを吊り下げて、長谷川さんはこの若い女がどんな女だったか、という形で最後まで話してくれました。もちろん、その写真は若い頃の長谷川さん自身なんです。それはこちらの演出でした。長谷川さんは「この女は…」という形で、小林秀雄との関係でいかに男を意識的に無意識的にいじめたかを、それが小林との逸話だと言わずに話しています。ただし『眠れ蜜』の映画のなかでは、長谷川泰子の逸話という扱いではなく、昔の大女優についての話として扱っているので、長谷川泰子や小林秀雄のことを知らない人は、忠実に映画の意図通りに見てくれることと思います。

横にグレタ・ガルボに似た女の大きな写真パネルを吊り下げて、長谷川さんはこの若い女がどんな女だったか、という形で最後まで話してくれました。もちろん、その写真は若い頃の長谷川さん自身なんです。それはこちらの演出でした。長谷川さんは「この女は…」という形で、小林秀雄との関係でいかに男を意識的に無意識的にいじめたかを、それが小林との逸話だと言わずに話しています。ただし『眠れ蜜』の映画のなかでは、長谷川泰子の逸話という扱いではなく、昔の大女優についての話として扱っているので、長谷川泰子や小林秀雄のことを知らない人は、忠実に映画の意図通りに見てくれることと思います。

『眠れ蜜』という映画の全体を通して出てきたテーマ性は、男から見れば、本当に女から手ひどくいじめられていると思うけれど、女からしてみれば、いじめているつもりではないということです。そこが、もの凄くおもしろい。きっと男は勝手に傷ついているんです。だって、女はもともと傷つかないように出来ているんだから。『眠れ蜜』というタイトルですが、男が傷つくような女というのは、いい女なんですね。女のなかの女です。しかし、男側からすれば振り回されるし、腹が立つしで大変です。そこで、蜜のように美しい女であってもどうか眠るように・・・男たちをそっとしておいてほしい。そんな気持ちを込めたのかもしれません。

――話を聞けば聞くほど、こちらの頭は混乱するようです。製作から40年経った現在でも、岩佐監督のこの時代の作品が見続けられているということは、作品がいつまでも古びない新鮮な魅力を放っているからだと思います。

僕はいつもそうなんですが、映画を撮りながら、その日常のなかに物語性を紡いで行きたいんです。どこへ向かうのか、その方向性はある程度事前に決めますが、映画がどこをどう辿って、どこへ行き着くか自分でもわからない。それがスリリングなんです。これは本物の人生に似ています。それは、どこでどのように折れ曲がるか分からない。だけど映画は実人生じゃないし、人生みたいに映画を進める方法は非常に危険なのかもしれません。現実を虚構化し、虚構を現実化するわけですから。現実なのか虚構なのか不分明であるような状態。それが私の好きな時間芸術としての映画です。つまり、映画は映画なんですよ。ただ僕自身としては、自分が完全に消えてしまいたいという願望を持っています。こんなことをやった奴がいたのだ、ということだけが残って、その実態はよくわからないというのが理想です。そんなにキレイにはいきませんけどね・・・

(2012年7月 於アップリンク 構成・写真=金子遊 協力=藤井裕子)

【監督プロフィール】

岩佐 寿弥 いわさ・ひさや

1934年奈良県生まれ。映画作家・TVディレクター。59年岩波映画入社。岩波映画時代の任意の運動体「青の会」メンバーでもあった。1964年フリーランスに。映画作品『ねじ式映画~私は女優?~』(69)『叛軍No.4』(72)『眠れ蜜』(76)『モゥモチェンガ』(02)『オロ』(12)、TV作品「プチト・アナコ―ロダンが愛した旅芸人花子―」など海外取材によるTV作品多数。05年「あの夏、少年はいた」(川口汐子共著)を出版、この本を原作としたドキュメンタリードラマ「あの夏~60年目の恋文~」(NHK)が06年放映される。

【聞き手プロフィール】

金子遊 かねこ・ゆう

映像作家・批評家。映画作品に『ベオグラード1999』『ムネオイズム2.0』、編著に『フィルムメーカーズ 個人映画のつくり方』など。neoneo編集委員。