『夫たち、妻たち』

「ポストモダニスト」としてのウディ・アレン

異例の注目を集めた『夫たち、妻たち』

連載ではここまで、映画作家ウディ・アレンの軌跡を辿りながら、アレンがいかなる語りの戦略のもとで「ウディ・アレン」というオンスクリーンのペルソナを生み出したかを確認してきた。そして、その創造と時を同じくして、水面下ではペルソナをキャラクターとして消費しようとする勢力とアレンとの攻防が繰り広げられていた。キャリアの分水嶺となった『アニー・ホール』(1977)以後の『スターダスト・メモリー』(1980)や『カメレオンマン』(1983)においては、アレン作品に頻出する「セレブリティ」という主題において、そのようなせめぎあいの模様を確認することができた。

そんなアレンが一気に劣勢に立たされる決定打が訪れる。それこそが、第1回で詳述した彼の幼女虐待疑惑をめぐるスキャンダルであった。『夫たち、妻たち』(1992)はアレンによって身辺の緊急事態が発覚した直後に公開された作品であり、この映画にはアレンの作家としての葛藤を垣間見ることができる。

付言しておくと、1980年代半ばから『夫たち、妻たち』に至るまでのアレンは、パートナーであったミア・ファローが主演した『カイロの紫のバラ』(1985)を皮切りに、自身にとって新たなジャンルの映画づくりに挑んでいた時期にあたる。この時期に生まれたのが、『ハンナとその姉妹』(1986)、『ウディ・アレンの重罪と軽罪』(1989)といった群像劇であり、あるいは『セプテンバー』(1987)、『私の中のもうひとりの私』(1989、主演はジョン・カサヴェテスの公私にわたるミューズであったジーナ・ローランズ)、『アリス』(1990)といった心理劇である。この時期にアレンはアカデミー賞の常連ともなっており、着実に映画作家としての地歩を固め、作風の幅を広げていく。

『ハンナとその姉妹』

ところが、こうした作家としての「成長期」にアレンが準備を進めていた新作『夫たち、妻たち』は、まさにスキャンダルが公になった騒動と撮影の時期が重なってしまう。アレンの新作の公開が待たれるなか、マスコミによる報道合戦が後押しするかたちでスキャンダルはゴシップとして消費され、異例の注目を集めることになった。

もちろん、その後もアレンの映画作家としての活動が順調に継続されたことは、周知の通りではあるだろう。実際のところ、スキャンダルが発覚した当時の評価と、「#MeToo」運動に端を発したスキャンダルの再燃によってハリウッドからの「追放」を受けている現在の状況とでは、雲泥の差がある。当時にもアレン作品の上映を拒否した劇場もあったのだが、ごく少数にすぎず、あまつさえ『夫たち、妻たち』は、親権裁判の渦中に行われたアカデミー賞の脚本部門にてノミネートを受ける。つまり、アレンの私生活をめぐるトラブルと、その作品の評価とは別の物として判断されたのである。とはいうものの、アレンのほかの作品と同様に、『夫たち、妻たち』には私生活と重なる部分が少なからず盛り込まれている。

なぜ『夫たち、妻たち』はリアリティ番組のように撮られたのか?

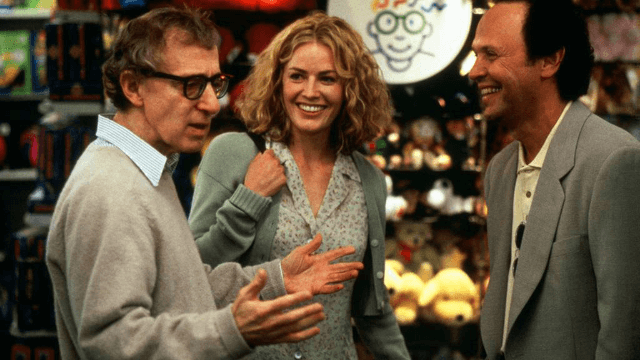

アレンはコロンビア大学で小説の創作を講じる大学教授のゲイブを演じ、そしてスキャンダルの渦中にあっても出演することを選択したミア・ファローが、その妻で美術雑誌の編集者のジュディを演じている。物語はゲイブとジュディの親友であるサリー(ジュディ・デイヴィス)とジャック(シドニー・ポラック)を含めた6人の男女の群像劇だが、主としてゲイブとジュディを中心に、サリーとジャックの離婚をきっかけとした彼らの夫婦生活の変化が描かれる。この映画では、登場する女性はみなセックスにより男たちを「利用」しようとする打算的な存在として描かれており、それゆえにさまざまな邪推を呼び込む存在となっている。だが、『夫たち、妻たち』をスキャンダルとの関わりで見ることは、陰謀論のような「謎解き」でしかない。実際のところ、スキャンダルをめぐる関心も貢献してか、公開からしばらくは興行的にもアレン作品としては好成績を叩き出すことになるのだが、その後は熱も冷めてしまい、それ以前のアレン作品と同程度の数字に落ち着くことになる。

むしろ、この映画で注目すべきなのは、その叙述のスタイルである。撮影をカルロ・ディ・パルマが担当した『夫たち、妻たち』は、登場人物がインタビューを受け、結婚生活について語っているシーンをふんだんに盛り込まれている。と同時に、インタビューの場面における固定カメラに対して、屋外のシーンではジャンプカットや手持ちのカメラを多用した即興的な映像が用いられており、その動的な要素はアレン作品では新鮮な印象をもたらす。このスタイルから想起されるのは、いわゆるテレビのリアリティ番組である。とりわけ、現代的なリアリティ番組の嚆矢とされる、離婚寸前の核家族の生活に密着した1973年放送の『アン・アメリカン・ファミリー』(An American Family)といった草創期のリアリティ番組の雰囲気を、この『夫たち、妻たち』はまとっている。

アレンが採用したリアリティ番組的なスタイルは、実質的な監督デビュー作である『泥棒野郎』(1969)や『カメレオンマン』などの擬似ドキュメンタリーの手法を用いた作品群に連なるものだ。このスタイルを採用したことはもちろん、アレンの単なる気まぐれではない。そのことを考えるために、連載の第3回でも参照したD・J・ブーアスティンによるメディア論の古典『幻影(イメジ)の時代 マスコミが製造する事実』を見てみよう。前回確認したように、ブーアスティンは同書で「擬似イベント」というキーワードを提案した。それは、大衆の欲望にあわせて広く伝達することを目的としてメディアが実際の出来事以上に本物らしく、しかも劇的で理解されやすいように演出した「事実」のことである。

『アン・アメリカン・ファミリー』が放送される10年あまり前の1962年に著された『幻影の時代』では、リアリティ番組が言及されることはもちろんない。その代わりにブーアスティンがテレビにおける「疑似イベント」の実例として挙げていたのは、当時アメリカで人気を博したクイズ・ショウであった。クイズ・ショウとは、無名の一般人が賞金獲得をめざしてクイズに挑戦する様子をリアルタイムに映し出すテレビ番組である。視聴者は一般人が一夜にして百万長者になる瞬間に期待すると同時に、クイズ番組の「演出」にも関心を寄せることになる。その中には、公正なはずのクイズ番組にシナリオが存在するのではないか、ライブであるにもかかわらず「やらせ」があるのではないかといった疑念もあり、事実、1950年代のクイズ番組では、公正さを証明する数々の仕掛けが視聴者にわかるような形で用意されていた(回答者は外部の音から遮断された空間に隔離され、ヘッドホンを通じてのみ外部の音声を聞くことができた。また、クイズの問題は銀行の金庫に保管されており、生放送の番組の直前に警備員がスタジオに運び込むという演出が行われた)。そうした反動もあってか、クイズ番組「21」に事前に「やらせ」があったことが告発された際には、一大スキャンダルが巻き起こった。その当時の雰囲気は、史実をもとにしたロバート・レッドフォードによる『クイズ・ショウ』(1994)で感じることができる。

『クイズ・ショウ』

内容ではなく「演出」そのものに価値が置かれる。1950年代のクイズ番組から1970年代のリアリティ番組へ、番組の姿が変わってもその理念は引き継がれることになる。二つの疑似イベントをまたぐ時間の隔たりについては、カラーテレビの普及やカメラの軽量化といった技術的な発展などを含めたメディア史的な文脈も考えなくてはならないだろう。だが、重要なのはクイズ番組とリアリティ番組の共通点──視聴者が目にしているのは周到に「演出」され尽くしたリアリズムであるという点である。両者は、現実の出来事を劇的に演出した「擬似イベント」の洗練されたスタイルの一例にほかならない。その意味で、ミチコ・カクタニが『真実の終わり』(岡崎玲子訳、2019年、集英社)で書くように、まさにブーアスティンは「(『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』の)カーダシアン一家や(『オズボーンズ』の)オズボーン一家をはじめ、数々の破天荒な妻たちがお茶の間に姿を現す数十年前に、リアリティ番組の出現を鋭く予見していた」ということができるのだ。

ブーアスティンは擬似イベントが「真実」を覆い隠す可能性をはらんでいると指摘したうえで、対処法として「現在まず第一に必要とされていることは、幻影を断ち切ることである」と素朴に記している。だが、擬似イベントの概念がポスト・トゥルース的な状況を予見したものとして重要である理由を考えるためには、より正確な言い方が必要になる。メディアによって表象された現象がいかに「人為的」であろうとも、それはあくまでも現実に起こった真の出来事をもとにしていることを忘れてはならない(中村秀之「クイズと審問 五〇年代アメリカのクイズ・スキャンダルについて」、『クイズ文化の社会学』2003年、世界思想社)。つまり、以下のように要約することができるだろう。擬似イベントは非現実なものであるのではなく、単に人為的に加工されたものであり、真実に対する虚偽であるとも言い切ることはできない。むしろ擬似イベントという概念で重要なのは、真実と虚構の区別を「脱臼」させることにこそある。それゆえにリアリティ番組を疑似イベントの一つの形式として考えるとき、視聴者はリアリティ番組を見るなかで、骨抜きにされた虚実の境界をおのずと探っているのだ。ここにこそ、リアリティ番組が大衆を熱狂させる要因がある。

そう考えるとき、アレンが『夫たち、妻たち』にリアリティ番組のスタイルを採用した理由も、こうした「現実」に対する対処療法であったと見ることができる。アレンは自身の逆境において、現実とフィクションの次元に生まれる緊張関係を作品に取り込む試みに再び取り組んだ。先にも触れたように、自身の身に降りかかった現実的なスキャンダルに対して、アレンは結果的には打ち勝ったようにみえる。より正確にいえば、現実の問題をうまく「はぐらかす」ことに成功したというべきかもしれない。ともあれ、その後もアレンはキャリアを充実させていく。1997年の『地球は女で回ってる』では、敬愛するイングマール・ベルイマンの『野いちご』(1957)の枠組みを借りつつ、映画作家としての自身を仮託した初老の小説家を演じている。彼は自身の小説にプライベートを書いたことで、3人の元妻や不倫相手から怒りを買うことになる。そんなユーモアさえ、1990年代のアレンには許されていたのだろう。

『地球は女で回ってる』