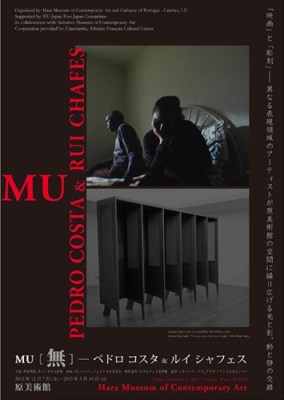

洋風の私邸を改築して作られた美術館、原美術館にて、「MU[無]—ペドロ・コスタ&ルイ・シャフェス」展が開催されている。

ドキュメンタリーとフィクションの境界領域を泳ぐ映画監督ペドロ・コスタと鉄を素材に表現の可能性を追い求める彫刻家ルイ・シャフェスの二人展である。二人は、ポルトガルを代表する現代美術家であり、2005年のコラボレーション以来の友人同士だ(*1)。邸宅としての記憶が存在する原美術館の空間を意識して制作された新作各3点を加えた映像インスタレーション5点の計10点で構成されている。二つの異なる表現領域が交錯する時、鑑賞する者の目の前に広がるものは、一体何か。それを探ることが、この展示の一つの面白さだろう。そして、それが、この展示の難解さにもつながっているのではないだろうか。

おそらく、この展覧会を難解なものに思う人も多くいるだろう。そのはっきりとした理由の一つは、この展示が、作品同士の結びつきや解釈が鑑賞者にまかされているということにある。日本で見る大きな展覧会の場合、ステイトメントや展示の文脈が明快である。それに比べ、この展示は、文章や文脈で語りかけてくることをしない。作品のつながりや、作品のコンセプトがはっきりとは明記されてはいないうえ、調和を取るような作品や展覧会の作り方がされていない。そこには、鑑賞者が何らかの意味付けをすることによって作品を完成させていくような余地を見て取ることも出来るが、引き換えに、難解さも感じさせる。そのような難解さの一方で、一つ一つの作品を読み解いていく面白さを実感することのできる展示であるともいえるだろう。そして、全く異なる芸術表現の作品を対峙・対決させることから、これまでのコラボレーションとはひと味違った空間を生み出すことに成功している。また、それぞれ、二人の作品からは、表現方法を再考するきっかけや新たな一面を見出すことができるだろう。

―

この展示は、全く異なる二つの芸術領域の作家のコラボレーションというスタイルをとっている。そして、それこそに価値があることのように見えるが、そもそも、異なる手法の作品を展示するということは、現代美術ならよくあることのように思える。グループ展ならば、いろいろな手法・技法を使う人同士が集まり、互いに刺激しあいながら一つの作品や展覧会を作り上げていくことは珍しいことではない。では、この展示が、そういったものとは、違って見えるのはなぜか。

その答えの一つは、このコラボレーションは共に作ることを意味しているのでも、調和を目指しているのでもないということだ。二人の作家が、自らの表現領域に対する揺るぎない確信をもって制作に望む。そのストイックな制作が前提にあってこそ、初めて「映画と彫刻という相違なる芸術言語の対決」が果たされる。つまり、どちらかが妥協した場合、対決にはならないのだし、この展示は成立しなくなってしまう。「対決」あるいは「対峙」の中に自らを置くことに拠って、彼らはこれまでにない空間、時間、あるいはそれすらも超越してしまうものを作り出そうとしているのではないか。

受け付けのすぐ隣の部屋(Gallery1)にある二つの作品が、その対決を鑑賞者に対して見せつける。天井の高いこの部屋の壁の三面にはペドロ・コスタの『火の娘たち』(2012)が投影されている。各面に一人の人物の顔が大写しになっており、じっとこちらを見つめている。顔は強ばり、瞳は、揺らぐことなく一心に見つめてくる。時より、髪の毛が風に揺れるのが不自然に思えるほどに、どの人もじっとこちらを見つめている。部屋は、暗く、緊張で満たされ、ひんやりとしている。その部屋の中央に、ルイ・シャフェスの『私が震えるのを見よ』(2005)という作品が展示されている。入り口から入るほんの少しの自然光と映像による光だけでも、その姿をはっきりと感じ取ることができる。重厚感があり、部屋の冷たさはこの作品の所為ではないかと思わせるほどに鋭さをまとっている。実際に、その造形が鋭利なのではなく、その存在に私たちが怯んでしまうような鋭さをこの作品は持っているのである。

二つの作品は、一つの部屋の中で、それぞれに特有の緊張感を張り巡らしながらそこに存在している。それは、それぞれの作品に特有であり、作品同士、作家同士の協調や調和から発せられているのではない。二つの作品を比較するならば、光と影、あるいは、動と静という単純な比較はそぐわない。ペドロ・コスタの『火の娘たち』は、「動」の映像と言い切ることは出来ない。むしろ、それは静止画に近く、しかし、ほんの少しずつ変化していくという錯視のような奇妙さを伴っている。また、ルイ・シャフェスの『私が震えるのを見よ』について言えば、薄暗いところに置かれることでその重厚感が強く感じられる。彫刻を見るために過剰な光が必要のないことをこの作品は示す。むしろ、ここで対立するのは「有機」と「無機」ととらえることもできるだろう。人間の顔という「有機的な物」と鉄で作られたドアと椅子のような「無機質な物」。この二つがぶつかることによって、空間の中は緊迫している。それらが融合されるか、あるいは、対立関係を作ってゆくのかは、鑑賞する側の人間に委ねられていく。

―

二人の作品が直接に対峙される部屋がもう一つある。ペドロ・コスタの映画『コロッサルユース』(2006)の映像素材から構成される作品『ガザルダボバ地区』(2005)とルイ・シャフェスの『私は寒い』(2005)が同じ空間に展示される。ここでは、ルイ・シャフェスの彫刻越しにペドロ・コスタの映像を見ることも可能である。こちらは、緊張によって部屋が満たされているというより、むしろ、気怠い空気が流れている。しかし、ここでも作品は、対峙させられる。どちらかが妥協すれば、どちらかの作品は鑑賞者の記憶からは抜け落ちてしまう。二つの作品が並列に対峙させられる時、一つの空間を作る。鑑賞者自身が、その作品同士を結びつけるか、あるいは相反する二つの作品として見なすか。そのまま、それは、一つの空間の中に放り出されている。

展覧会のフライヤーには、こんな言葉が添えられている。

「映画」と「彫刻」—異なる表現領域のアーティストが原美術館の空間に繰り広げる光と影、動と静の交錯

光と影、動と静という二つの対立項は、「映画」と「彫刻」の性質における単純な比較だ。しかし、二人の作品の対峙は、この単純な比較を軽く超えて、より複雑に交錯していく。

二つの異なる表現領域が交錯する時、鑑賞する者の目の前に広がるものは、一体何か。それは、それぞれの鑑賞者に委ねられるものであるだろう。しかし、私個人的には、そこには、「映画」と「彫刻」という二つの表現が織りなす、穏やかでありながらどこか緊迫した時間があり、そして、その時間の中を、時折、一瞬の熱が横切っていくような、二人の才能がぶつかり解け合っていく空間が展開されているように思えるのである。

―

さて、この「映画と彫刻という相違なる芸術言語の対決」ということを主眼において見ると、作品が新たに生き生きとして見えるが、もちろん、作品そのものも印象的である。

例えば、ルイ・シャフェスの『香り(眩惑的にして微かな)』(2012)という作品はとても美しい。鉄で制作されていながらも軽やかで、華やかな香りを想起させる。そして何より、白い壁に吊るされたこの彫刻にライトの光が当てられ、その下にはくっきりと影が出来る。その影が、どこか残り香のような名残惜しさを感じさせる。ルイ・シャフェスの作品は、そこにあるべき物のように作品は展示されている。さらに、鉄を用いて様々な重量感を見せてくれる。重厚感だけでなく、軽さをも表現してしまう。それは、まるで、鉄を素材にしているように思えないが、鉄という素材が持つ性質の熟知と空間との対話によって作られる作品は、緊張感を生み出しながら、独特の空間を作ってゆく。

ペドロ・コスタの『少年という男、少女という女』(2005)という作品は圧巻だ。この作品は、映画『ヴァンダの部屋』(2000)のために撮影された映像素材を用いて作られた作品である。部屋の中を斜めに横切るように設置されたスクリーンに映像が投影されるのであるが、表側と裏側で、全く違った映像が投影されている。片や暗い部屋から外の様子を静かに伺う映像であり、片や雑踏の映像である。雑踏の喧噪が大音量で流れる中、片面の映像では、静けさを見ることが出来る。この作品には物語がなく、ただ緩やかに日常が喧噪の中流れていく。内と外、静と動、日常の中の2つの局面を詩的に描き出す映像インスタレーションになっている。ペドロ・コスタの作品についていえば、映画とは違った視点から作品が構成されている点についても興味深い。それに加え、映画とは、違った時間・空間の作り方をしていることも注目すべき点であろう。ここには、彼の映像という表現おける実験的精神が色濃く反映されていると同時に、映画と映像インスタレーションの境界を、彼が、強く意識しているということに気づかされる。このことは、映像というメディア、表現領域を再考する一助となるだろう。

―

最後に、この展示を魅力的にしているのは、場所によるところも大きいだろう。原美術館は、東京国立博物館を手掛けた渡辺仁が1938年に住宅として設計した洋館(*2)を改築し、1979年に開館した。ペドロ・コスタとルイ・シャフェスの二人は、この建物を実際に訪れ、過去に個人宅であったこの洋館に「住まいとしての記憶が存在する」ことと同時に建築的にも魅力も感じ、今回の展示を構成した。このことは、少なからず、二人の作品に影響を与えている。今回の展示の為に新たに作られた作品は、この建物にすっかりとなじみ、もとよりそこにあったかのように思える。

ルイ・シャフェスの作品は、特にそのように感じさせる。例えば、サンルームからみることの出来る『月光』(2012)は、原美術館の庭によく似合う。木漏れ日や葉が揺れる中で、その黒い重厚な、しかし柔らかな曲線で作られた彫刻は、影のようにも見える。庭の中にとけ込んで見えると同時に、そこに、彫刻以外の何かの存在を感じさせる。また、美術館22階に上ってすぐの部屋からは、時おり、男性の少し嗄れた声が漏れ聞こえてくる。それは、ペドロ・コスタの『アルトクテロ』(2012)という作品の音声であるが、つぶやくようなポルトガル語はまるで歌のように部屋の外にまで響く。その声は、哀愁をおび、寂しさを感じさせる。彼の声は、建物に吸い込まれて消えてゆく。消えてなくなり、また、現れ、そして消える。まるで亡霊のようなそれは、この建物に漂う「住まいとしての記憶」、言い換えるならば、かつてこの場所に人がいたという記憶の存在と重なってゆく。

二人の作品は、どちらも、美術館の中に見えない存在、「気配」を作り出すことに成功している。そのことは、展覧会をより豊かで魅力的なものにしている。それは、かつて住まいであったというこの美術館の「場の力」によるものでもある。原美術館は、今回の展示に限らず、多くの美術家たちの才能を刺激してきた。今後、どのような形で展覧会が展開されていくのか、楽しみである。

そして、本展覧会の二人の主役の今後の活躍を心待ちにしている。

*1 作家によるコンセプトメモより

*2 原美術館ホームページより

―

【展覧会情報】

MU[無]─ペドロ コスタ&ルイ シャフェス展

開催中(2013 年3 月10日まで)

会場|原美術館 http://www.haramuseum.or.jp/generalTop.html

―

【執筆者プロフィール】

成澤智美(なりさわ・ともみ)

1987年生まれ。立教大学大学院現代心理学研究科修士課程在籍(映像身体学)。主に現代美術のフィールドで活動中。ビデオアートの制作、執筆活動の傍ら、アートキュレーショングループ『FLOR』の一員として、展示やzineのディレクションを行っている。