新宿から京王線で10分ほどの「下高井戸」。駅のすぐそばにある名画座「下高井戸シネマ」で、毎年この時期(4月下旬の一週間)行われるドキュメンタリーの上映会。それが『優れたドキュメンタリーを観る会』だ。今年で15年目、のべ30回を数えるこの上映会は、前年度の新作やヒット作、過去の名作などが網羅され、関東の春の「ドキュメンタリー映画まつり」のひとつとして定着している感がある。

代表の飯田光代さんは、母親として、あるドキュメンタリー映画を観たことがきっかけで、上映活動を始めたという。同じ頃からドキュメンタリーを観てきた私にとって、どこか心の琴線に触れるセレクションが続くこの上映会。その理由に“息子”の視線があるかどうかはともかく、飯田さんは、どのような思いで上映会を続けてこられたのか。15年の節目を機に、お話をお伺いした。

※今回の取材は、ドキュメンタリー情報サイトJapanDocsの動画インタビューと共同で行われています。

(取材:澤口佳代(Japan Docs)+佐藤寛朗(neoneo編集室))

『優れたドキュメンタリー映画を観る会』の上映情報はこちら

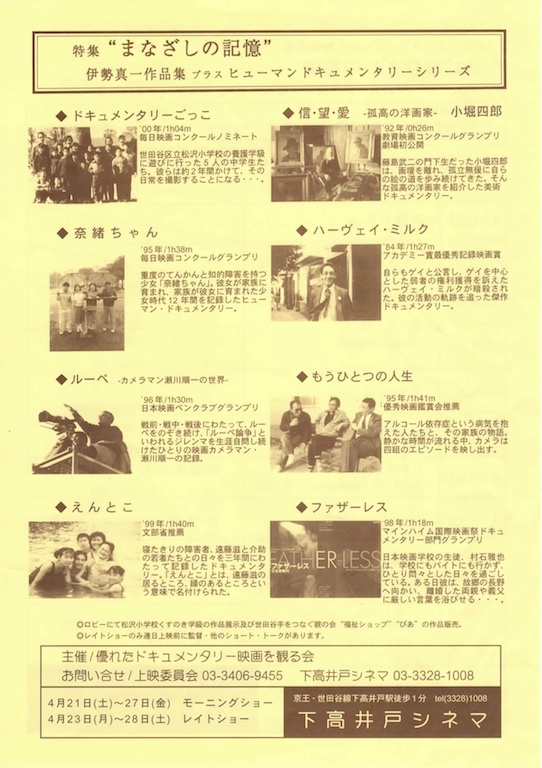

【News】4/18〜いよいよ開催・恒例『優れたドキュメンタリーを観る会 vol.30』@下高井戸シネマ

——『優れたドキュメンタリーを観る会』は1999年に発足し、15年間も続いています。そもそも飯田さんがドキュメンタリーの上映会を開くことになったきっかけは、どのようなことからだったのですか。

飯田 私は子どもが3人おりまして、一番下の息子が、重度の知的障害で生まれてきたんです。そんなことがあって、本橋成一さん(映画監督、写真家)に、いろいろ個人的な悩みを聞いていただいたりしていたんですね。彼も私の息子の一才上の、ダウン症のお子さんのことがありましたから、情報交換とか、地方の施設のこととかを、あの方はいろいろ知っていらっしゃるんで。私も実際にポレポレの収穫祭とか、福祉祭りみたいなことは手伝わせていただいたりしていたんですね。

その時は「飯田さんは変わっているねえ」なんて言われながら、「私も映画は大好きなんですけど、ドキュメンタリーは大嫌いです」と言っていたんですけど。ある時、本橋さんが、伊勢真一監督の『奈緒ちゃん』(1995)を試写で観て、「とても良かったから観なさい」と。「イヤです」と言っても「だまされたつもりで観に行ってもらえると嬉しいなあ」と言われて。そこまで言うんだったらと思って、徳間ホールの上映会に行ったんですね。そうしたらもう、思っていたものとは全然違って、素晴らしい映画で。

私のところは、障害を持っている子が一番下で、上のふたりが健常者。普通のクラスに行っていましたから、両方の気持ちがわかるんですね。いちばん下の子が、今でいう「特別支援学級」に通っている時、普通級の親の気持ちも分かるんです。声をかけたくてもかけられない、子どもに手伝ってあげても手伝えない、といった見えない垣根があって、それはどちらからして、どこか突破口を作らなかったら、ずっとそのままで6年間が、小学校にいても終わってしまうんです。

その悶々とした、なんでこんなに交流ができないんだろう、という気持ちがあったんで、この映画を学校で上映したら、とくに普通学級のお母さんがどういう反応をするんだろうと思って、それで、『奈緒ちゃん』を上映するためにPTA役員になったんです。1997年のことですから『奈緒ちゃん』を自主上映した最初の何人かなんですね、私は。

そうしたら、ものすごい大きな反応があったんですね。アンケート用紙なんかがバーッときて。私が考えていたのと全く同じで「障害を持っているお子さんの事を見ていいのか悪いのか。いつも見ちゃいけないと思って、わざと視線を失礼にならないようにそらしていました」とか。あとは「障害を持っていても、私たちと同じふつうの家庭だったんだ」とか、いろんな意見がありました。

それで熱いうちに、この上映会のアンケートをくださった方たちを介してもう一回何かしたい、ということで、みなさん熱い思いで、普通学級のお母さん方がボランティアグループを作ってくださったんです。特別支援学級が「わかば学級」という名前だったから「わかばの会」といって、子供たちの保育のお手伝いとか、送迎のお手伝い、様々なことをやりたいというお母さんが出てきた。

それで私は、2年目も調子に乗って、小学校で、身体の障害をテーマにした映画の上映会をやったんですけど、息子が卒業してしまうと小学校の体育館では上映会はできませんから、どうしようかなと思って、近所にある下高井戸シネマに相談をしてみたんです。

私、よくここに通っていたんですね。パンフレットなんかを売っている、あの人が社長さんだろうな、なんて思って声をかけてみたら、とても感じの良い方で。「こういうので(上映会)をやっていいですか」って。それが、すごくタイムリーで。『優れたドキュメンタリーを観る会』は1999年に発足するんですけど、ちょうどその前年に、下高井戸シネマが大手の配給会社から地域主体の映画館に営業形態が変わった。それでOKが出たんです。

最初は息子たちのこと、障害を持っている人たちが地域でいろいろな人たちに受け入れられる。それまで関わりのなかった人も映像を観て、知ってもらうということが、いちばんのきっかけですね。それは今でもそうですね。

——でも、劇場で上映会をするのは、公共施設とは少し勝手が違いますから、いろいろ試行錯誤する部分もあったのではないですか?

飯田 1回目は、「わかばの会」のお母さんたちに、いろいろ手伝っていただいたんです。チケットを買っていただいたり、ポスターを貼ったり、お手紙を出してくれたり… みんなで手分けして、手弁当で始めました。PTAのお母さんたちとコピー用紙を買って、商店街や地区センターの印刷機を使いながら、チラシも白黒で作っていました。写真なんて、顔の判別もつかないようなね。

(作品は本橋成一監督の)『ナージャの村』(1997)だったんですけど、トークの時は、お客さんもたくさん来てくれたし、劇場の方も、初対面だったけど面白いおばさんがきた、と思ったみたいで、すごく仲良くなって、打ち解けてくださった。オーナーの方も親切で、最初から信頼関係を持つことができました。

次の年は、これもやっぱり息子のことがテーマだったんですが、佐藤真監督の『まひるのほし』(1996)という作品を上映しました。実は私は、あの作品のオルガナイザーになっていた北海道の先生には、息子のことでお世話になっていましたから、製作の時点から「いい映画ができるぞー」って聞いていたんです。シネ・ヴィヴァン六本木で劇場公開されたときも、世田谷で500枚ぐらいチケットを売ったんですが、原点に帰るとやっぱり地元だ、ということで、昼間は『まひるのほし』をメインに、いろいろな作品を上映しようということで「シグロ・セレクション」という上映を企画しました。

あの会社(シグロ)はドキュメンタリー映画の宝庫ですから、ロードショーではなかなか観れない名作を日替わりで上映しましょう、ということでやったら、連日見にきてくれるお客さんがいらっしゃって、数も増えたんです。ああ、ドキュメンタリーの好きなお客さんは毎日でも来てくれるんだ、絶対にこれだ、という確信が出て、3回目からは現在のような、モーニングとレイトで一週間、いろいろな作品を上映するようになりました。

——今年で15年目ですが、回数をみるとvol.30になっているのはなぜですか。

飯田 元気な時は、北沢タウンホールという公共施設で、伊勢真一監督の最新作のお披露目上映会を開いたり、小学校で野外上映をやりたくて、校庭の屋外上映を2回、あと、羽根木プレイパークという公園の林の中で『プージェ』(2006 監督:山田和也)をやったりもしました。雰囲気も音も映像も最高でしたよ。そのような感じで年に2、3回自主上映をやっていたこともあったんですけど、この2、3年は、年に1回になってしまいました。