『From the Sea』©青木司

「見る」という行為の変化

もちろん『From the Sea』はカメラで撮影したものをスクリーンで投影しているわけではないので映画ではなく、演劇である。ただ、「演劇が演劇である」ということを自明として捉えないことを一つの目的として「韓国多元(ダウォン)芸術」が存在する(※4)としたら、先のソンヒョクの発言も納得できるものがあるだろう。

ソンヒョクはこうも言う。「私はかつて映画を専攻していましたから、新しい娯楽(映画)の登場を通じ、「見る」という行為自体の変化をもたらした近代という時代に、強い興味を持っています。映画が誕生し、「見る」場所としての劇場が発展したことが、人々にどのような影響を与えたか─。そうした関心から、上演場所を決める際にはいつも、「人々の感覚がどう変化してきたか」を念頭におくようにしています。」(※2)

映画/演劇、現在/過去を自明の二項対立にしないことがソンヒョクの製作動機の一つであるようだ。「映画が誕生し、「見る」場所としての劇場が発展した」とあるが、前文を考慮するとむしろ「映画が誕生し、「見る」場所としての劇場が変化せざるを得なかった」ということであろう。この一文は、ポストドラマ演劇が発生したのは映画が誕生し、今まで演劇に集まっていた人気が映画に移行してしまったからであり、映画にはない魅力を打ち出すために今までの演劇と違うものを作る必要に追われた結果である、という事実を思い出させもする。

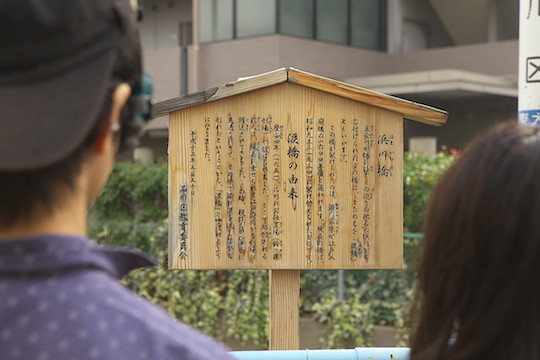

最後の一文「そうした関心から上演場所を決める際はいつも、「人々の感覚がどう変化してきたか」を念頭におくようにしています」という話は、一読しただけでは飲み込みにくい。確かにヒョンソクは元結婚式場である会場を起点として疑似結婚のようなツアーパフォーマンスを行い、『From the Sea』でも昔の人が鈴ヶ森刑場に行く罪人とそこでお別れをしたという泪橋が、クライマックスを迎えるスポットとして選ばれている。

橋の上で泪橋の名の由来について記述がある掲示板を観客に読ませながら、俳優はこう質問する。「一度行ったら、戻ってくることが大変なところに行ったことがありますか。」そして、川を見せながら、さらにこう質問する。「その一番大きな「ガラス」が今現れたとしたら最も失いたくない人を、いま失わなければいけないとしたら、それは誰ですか? その人を失うことができますか? 今、ここで」(※5)

土地が持つ過去の記憶と、観客の持つ記憶が融合する、完璧な台本である。だが、ソンヒョクが「〔見る〕という行為自体の変化をもたらした近代という時代に、強い興味を持っている」ことと、「上演場所を決める際にはいつも、〔人々の感覚がどう変化してきたか〕を念頭におく」という話、その結果としてのこのような演出が、どう繋がるのだろうか。

むしろ、「見る」という行為自体の変化をもたらした映画そのものについて、もう少し掘り下げた方がよさそうである。『From the Sea』が映画の形態を取っていないにしても、そこに映画の刻印はまざまざとあるはずであるはずだからである。

三浦哲哉は『映画とは何か フランス映画思想史』(筑摩選書)の冒頭で、映画についてこのような問いを立てる。「映像が動く。ただそれだけのことにただならぬ感動を覚えるまなざしがあるとすれば、それは具体的にどのようなものか。」(傍点をゴチックに変更、『映画とは何か フランス映画思想史』10頁)。 さらに、三浦はこの本の課題を「「自動性」という概念によって、主観と客観という区別それ自体を、世界のまとまりそれ自体の認識をそのつど「再開」させる映画の力を示すことである」(同13頁)と述べる。そして、「自動性」という概念と関係が深いと思われた映画作家および理論家、ジャン・パンルヴェ、アンドレ・バザン、ロベール・ブレッソン、ジル・ドゥルーズを順に一章ずつかけて論じている。

『From the Sea』は、ポストドラマ演劇でよくあるように、カメラで撮った映像が意味ありげに出てくるわけではない。なのになぜ私は「これは映画ではないか」と感じたのだろう。ゴーグルから見た景色の形がスクリーンと同じだったから以上に、この演目に、三浦がこの本で様々な観点から解析している概念「自動性」が存在していたからではないか、と感じている。それを証明することは、「自動性」という概念によって「世界の認識装置としての映画の力をそれとして把握することができるだろう」(同13頁)という、三浦の見立ての正しさを証明することにもなるだろう。ここから先は、三浦の挙げた四人を順に見ていき、その特徴を『From the Sea』と比較していきたいと思う。そうすることによって、映画にこだわりを持ちながらも、決して分かりやすい形で映画を登場させたわけではないヒョンソクの狙いも明らかになるであろう。ヒョンソクは、観客を実験台にして、映画によってわれわれの世界の認識の仕方がどのように変わったかを浮きぼりにしているのではないか。

『From the Sea』©青木司

(後編につづく)

注)

(※1)ほとんどの観客のパートナーが異性であったようだが、若干名同性のパートナーに当たった観客がいたようである。これについて、アーティストトークの場で、ヒョンソク自身により、俳優の数も限られていたので全てのパートナーを異性にすることができなかった、つまり異性であるのは狙いであったことが明かされた。

(※2) 『From the Sea』当日パンフレットより。

(※3)2014年11月8日に行われた、まなびのアトリエ:アーティストトーク「ジャンルを自在に横断する新たなアート「多元芸術」の先駆者 ソ・ヒョンソク作品の魅力に迫る」での発言より。

(※4)アーティストトークで、ヒョンソクは「多元(ダウォン)芸術とは、既存の芸術に対して、一体それは何であるのかという問いを含むものとなっている」という主旨の発言をしている。ただ、多元(ダウォン)芸術自体の成り立ちが、韓国のアーツカウンシルが既存の芸術ジャンルに分類しにくい表現活動を支援するために、2005 年に新しい助成金の枠組みを作ったのがはじまりであり、その定義は人によって異なるという。この特集のプログラミングを行ったイ・スンヒョウは2014年11月16日に行われたシンポジウム「アートにおける多様性をめぐって テーマ1:韓国多元(ダウォン)芸術、その現状と可能性」にて以下のように発言している。「私は多元(ダウォン)芸術はむしろ韓国のコンテンポラリーアートと定義したい。二つ以上のジャンルが複合しなければならないとは思わない。固定化されない何か新しいものを指すのではないか。捉え切れないものを捉え切れないままにしておく積極的な傍観、とでもいうのか。演劇やダンスではコンテンポラリーがある意味不可能な中でコンテンポラリーをやる、ということだと思う」

(※5) 『From the Sea』進行表より。

【公演情報】

アジアシリーズ vol.1 韓国特集 多元(ダウォン)芸術

『From the Sea』

コンセプト・演出:ソ・ヒョンソク

2014年11月3日~7日

フェスティバル/トーキョー 14 にて上演

【執筆者プロフィール】

夏目深雪(なつめ・みゆき)

批評家、編集者。雑誌やWEB、書籍に映画評、劇評、インタビュー等を寄稿。共編書に『アジア映画の森 新世紀の映画地図』、『アジア映画で<世界>を見る 越境する映画、グローバルな文化』(ともに作品社)。「反スペクタクルに踊ろう/踊らなかったりしよう−『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』評」で2011年F/T劇評コンペ優秀賞受賞。

![]()