本書は、日清戦争後から二次大戦末期にかけて、日本の辺境を旅した、20名以上にわたる民俗学者や文学者たちの足跡を辿り直したものである。その「辺境」には、琉球、小笠原諸島をはじめとして、かつて大東亜共栄圏の一部であったサハリン、ミクロネシアの島々までもが含まれている。ゆえに、植民地時代の人文学者たちの足跡を辿るという本書の試みは、困難なものである。その語り口は容易に、自国中心主義とその感傷的な追想に呑まれる可能性があるからだ。とはいえ本書の目的は、人文学者たちの言説に見え隠れする、植民地主義を指弾することに置かれているのではない。本書の試みは、より微妙な点に存している。私見によれば、それは国境線によって無意識裡に分節化された、我々の想像力を一度脱臼させること、我々の想像力を、島と島を行き交う航跡のごときものとして、束の間のあいだ解き放つことにある。こうした試みのために、本書は、いくつものテキストを絶え間なく引用し、地理的・時間的障壁を横断しつづけるという、語りの手法を採用している。コロニアリズム批判に依拠することを敢えて避け、民俗学者や文学者が辺境で見出したものが何であったのかを、彼ら自身の視点から再経験することが、本書の企てである。

本書に登場するのは、東北をはじめ、サハリン、琉球諸島、小笠原諸島、サイパンを含むミクロネシアの島々を旅した、学者、作家、芸術家たちである。その中には柳田國男と折口信夫をはじめとして、チェーホフ、ジャック・ロンドン、島尾敏雄、北原白秋といった作家たち、L.シュテルンベルク、N.ネフスキーといったロシアの民族学者に、典型的な南進論者であった鈴木経勲、松岡静雄も含まれている。彼らの多くは、当時の趨勢だった帝国主義を背景に、植民地の辺境を旅した者たちである。たとえばジャック・ロンドンがアラスカや小笠原を舞台に小説を書いたのは米西戦争後であり、フィリピンやグリーンランドのネイティブが米国本土で展示された時代と重なっている。また、本書に触れられていない北原白秋のサハリン旅行は、鉄道省が植民地観光ツアーとして主催したものだった。さらに、N.ネフスキーがペテルブルクで東洋学を学んだのは、歴史的にタタール人の土地だった中央アジアへと、ロシアが植民を押し進めた日露戦争後であり、ネフスキーの研究した西夏文字を含む多くの遺物が、これらの地域からもたらされたのである。しかし、本書が試みているのは、彼らの「発見」した辺境のネイティブたちに、彼ら自身のオリエンタリズムの反映を見ることではない。そのような判断は意図的に留保されている。本書はまずなによりも、彼らがネイティブと遭遇した時の、微細な知覚に焦点を当てている。

たとえば、1922年に宮古島を訪れたN.ネフスキーの聴覚は、日本語を母国語としないロシア人であったがゆえに、宮古方言の「しぢゆん(若返る)」の用例を手がかりに、琉球の「節(しぢ)の若水」と、日本の正月の若水との間に、連続性を見出すことができた。さらに、1914年に小笠原を訪れた北原白秋もまた、ルビとアルファベットを多用する持ち前の言語感覚によって、ポルトガル系住民の子孫とカナカ人が歌う賛美歌に、日本人入植者の八丈島民謡が混じりあう、奇跡的な瞬間を聴き取ることに成功した。二人はともに、耳慣れない言語が飛び交う辺境に置かれることによって、日本語というフレームを越え出て、言語の微分的差異の集積としての、南洋の島々を発見することができたのである。むろん、こうした著者の解釈が、恣意的であるという批判はまぬがれない。たとえばネフスキーの指摘した宮古方言は、折口信夫の日琉同祖論に回収されてしまったし、後に大政翼賛会に積極的に貢献した白秋にとって、小笠原が多言語的な空間であることと、大東亜共栄圏を肯定することは矛盾しなかったからである。だが、著者が二人に見出すのは、起源と同一性の物語に集束する以前の、もっと微細な差異への感受性なのだ。自らと異質でありながら、同時にどこかで通底してもいる他者の存在を、その目と耳を通して知覚すること。そしてそのような瞬間が、彼らの言葉に刻印されていることを、海岸の砂粒を拾い上げるように、本書は語り継いでゆく。

他者に対して自らの知覚を研ぎ澄ます、このような姿勢を、著者は何よりも、映画監督であるA.ソクーロフの視線に見出している。1999年、ソクーロフは島尾敏雄の妻ミホのドキュメンタリーを撮影するために奄美を訪れる。ゆっくりと視線をめぐらしながら、海岸沿いを歩いていたとき、ソクーロフは不意に、白い木綿のシャツを着た老女が水浴びをしている光景と遭遇する。この老女が葬列にならんだ後で死者の穢れを清めていたのだと、後になって判明したとき、その光景は映画の基調をさだめる重要なショットとして使用されることになる。このように、あらかじめ持ち合わせた知識に認知のフレームを限定することなく、これから遭遇するものを待ち受けようとする、いわば能動的な待機の姿勢に、本書は信頼を置こうとする。本書を支えているのは、知覚される以前に風景がそこに在る、という確信である。理念が風景を発見するのではない。島という環境が生み出した特定の風景には、それが呼び起こす特定の知覚があり、感情がある。詩であれ、映像であれ、それが風景を切りとったものであるかぎり、それらは環境が呼び起こす知覚と、何らかのかたちで呼応しているはずだという、いわば風景の実在への信頼が、本書の根底に流れている。その信頼が、「そのときその場所にカメラが入らなかったら永遠に失われていたかもしれない光景が」存在すると信じる、映像作家としての著者の資質に基づくことは間違いないだろう。

ネフスキー、白秋、ソクーロフの3人に限定しても、彼らが南洋を訪れた時期は、時間的には、ほぼ一世紀にわたる隔絶をはらんでおり、地理的にも、1000キロ以上の隔たりの中にある。本書に登場するのは20名を越える、作家、詩人、民俗(民族)学者、軍人、探検家、芸術家、アイヌ、ウィルタ、カナカ人であり、A.ソクーロフを除いた全員が、いまや死者となっている。彼らが太平洋上の莫大な空間的広がりの中で描き出した旅の航跡は、あたかも半球上の島々を結びつけた星座のように見える。本書は、彼らの残したテキストを引用し、それらのテキストを層状に語り重ねることによって、この時間的・空間的な隔絶を横断し、彼らの航跡を浮かび上がらせようとする。それは、書くという行為を通じて、彼らの経験した、他なる者との遭遇を、再経験することに他ならない。彼らと同じ航路を辿りなおし、彼らを他者として、再発見するのだ。それを死者の巡礼と呼ぶならば、本書の植民地主義に対する判断留保は、そのかぎりで倫理的といいうるだろう。

最後に個人的な経験を話すならば、父方の祖父一族がサハリン入植者だった私にとって、本書を読むのは、反発と共感が入り混じった経験だった。ソ連参戦により、三菱石炭油化工場に勤めていた祖父一家は、サハリンで築いた財産を失った。私の父はソ連占領下のサハリンで生まれたが、サハリンについて何も記憶していない。1945年の敗戦は、集合的な記憶喪失を日本人にもたらした。この1945年の忘却の障壁こそ、私自身にとって、植民地主義よりずっと近しいものである。もしこの障壁を踏み越えて、「私たちにとっての樺太」を語ろうとするならば、その物語は必ず、感傷的な内省に閉じこもり、たまたま同じ島で、同じ時代を生きた、多くのネイティブと朝鮮系移民への想像力を失うだろう。かつてサハリンに植民した日本人の子孫が、サハリンを想像するという行為は、欲望の産物たることを避けられない。忘却の障壁を踏み越えようとする者にとって、最初に必要なのは、自己の欲望の分析である。

しかし一方で、日本人の植民地主義者たちは、本当に何も見ていなかったのだろうか? コロニアリズム批判に依拠するならば、それに結論を出すことは容易である。彼らが見ていたのは自己の観念の投影でしかなかったからだ。だが問題は、そう結論することが、あまりにも簡単過ぎるということだ。彼らが目撃した光景は、彼らと無関係にそこに在った。ならば、忘却の障壁を乗り越えて、その光景の断面を現在に持ち帰ることが、どうしてできないだろうか? 私が本書に見出したのは何より、忘却の障壁を乗り越えて遡行しようとする、この欲望への応答だった。帝国の周縁を迂回し、絶え間なく移動しつづけること。中心的な物語に集束しない、あくまで撹拌された知覚の断面として、想像力による束の間の地図を描くこと。その意味で、本書が提示しているのは、忘却の障壁を乗り越えるための、想起の技法でもある。

【書誌情報】

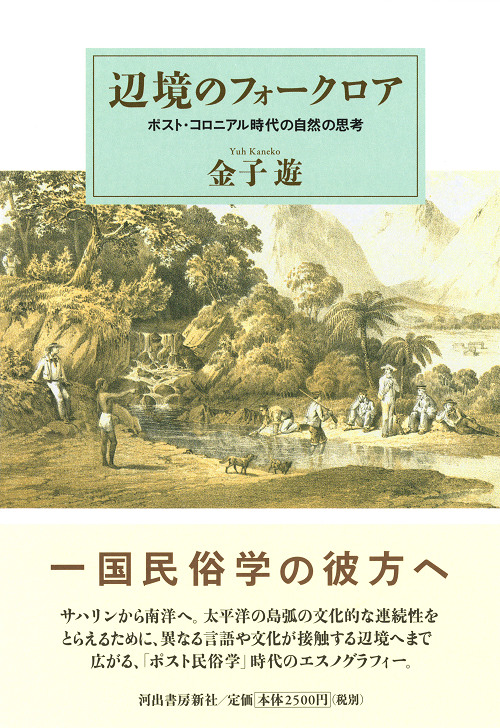

『辺境のフォークロア ポスト・コロニアル時代の自然の思考』

金子遊著

河出書房新社、216ページ、本体価格2500円

ISBN:978-4-309-22619-4 、2015年1月刊

【執筆者プロフィール】

野澤 光(のざわ・ひかる)

1985年5月21日生。名古屋市出身。武蔵野美術大学修了。編集プロダクションに勤務の後、東京大学大学院学際情報学府修士課程。痕跡の情報学的研究を目標にして、書道の「臨書」を3Dモーションキャプチャを用いて研究している。個人的な理由から、20世紀の樺太の歴史についてリサーチを続ける。![]()