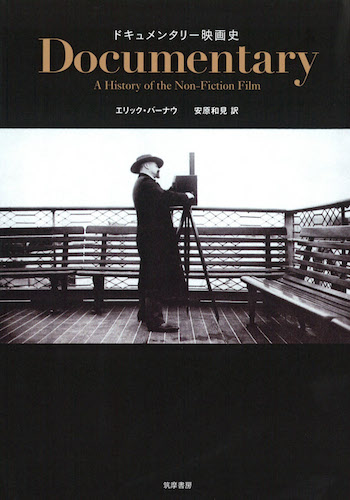

このほど、エリック・バーナウ著『ドキュメンタリー映画史』が筑摩書房より出版された。ドキュメンタリー映画の長い歴史を顧みるとき欠かせない名著として、日本国内でもこれまで数多くの機会に取り上げられてきた『世界ドキュメンタリー史』(1978年、近藤耕人訳・風土社刊)を、大きく改訂した新版である。

『世界ドキュメンタリー映画史』が扱っているのは1973年のベトナム戦争当時のドキュメンタリーまでであったのに対し、新版『ドキュメンタリー映画史』は1991年までが新たに加えられ、パブリック・アクセスやビデオドキュメンタリーの作品も取り上げられている。筆者のバーナウはコロンビア大学の映像研究者で、夫妻で20カ国をめぐり700人以上の作家に取材した成果であり、とにかく圧倒されるボリュームの作品、エピソードだった。日本の作家では亀井文夫、羽仁進、土本典昭などが登場する。

ドキュメンタリー映画の前史は、リュミエールの映画発明より更に20年さかのぼった1874年の記述から始まる。同年、フランスの天文学者ピエール・ジュール・ジャンセンにより、日本において金星の太陽面通過を連続写真でとらえるという試みが成功した。続いて1880年には同様の方式で馬の走行が連続して撮影され、さらに幻灯で上映された。まだ個々の写真は並べられるのみで、連続的に動かされることはなかったが、バーナウは「そんな科学者の努力のうちに、ドキュメンタリー映画は芽を吹きつつあった」としてドキュメンタリーの発祥を見いだしている。

1978年に発刊された旧刊(近藤耕人著)は、ドキュメンタリーの教科書として広く親しまれてきた

1895年にシネマトグラフが発明されると外国へカメラマンを次々と派遣、昼に新しい映画を撮影し、すぐに現像してその日の夜に観客の前で上映していた。1897年、ニコライ2世の戴冠式撮影のためロシアに派遣された撮影隊は、その後の披露式典で数十万人の群衆が殺到しパニックが起こる現場に居合わせた。一説では5000人の死者が出たとされているが、踏みつけられて死んでいった人々を撮影したものの、機材はすべて警察に没収され、フィルムは行方不明になったという。

詳しく書かれていないのが残念だが、まず映画登場直後から予定調和ではないハプニングを撮影する姿勢があったことは意外だった。映画登場から半世紀程度の間は技術的制約もあって、原住民の生活も、オリンピックでさえも再現されて撮影されてきたのであり、演出意図がまず優先された歴史が続いたのだから。そして、フィルムの没収は今日につながる権力との緊張関係があったことも示されている。フィルムがその後幾度となく権力側から提出を求められ、時に没収される運命にあるが、動く映像が生まれたばかりの19世紀末の時点でそれが決定づけられていたように見える。

第2次大戦下でのアメリカ、イギリスをはじめドイツ、日本、ロシアなど各国のドキュメンタリー映画の展開に詳しいことも特徴だ。「一九三九年九月、ドイツ軍がエンジンの轟音とともにポーランドに踏み込んでいったとき、それはまた新たな映画のジャンルへの突入をも意味していた」。ソ連では、フィクション映画の撮影所は東のアルマアタその他へ避難していたが、ニュース映画とドキュメンタリーはモスクワを基地として製作が続いていた。「国立映画アカデミーは、そのカリキュラムに戦争写真を付け加えたが、それで学位を取るには前線で活動することが必要とされていた」「あるカメラマンなどは、空中戦のさいにカメラを放り出して銃座につき、追いすがるドイツの戦闘機を撃ち落とした。その武勲を表彰されたものの、撮影所からは譴責を食らった」。そして撮影しているカメラマン自身の死が記録された映画も作られる。ドイツ占領下デンマークの地下組織は、映画館を急襲し、映写技師を脅して地下組織の記録映画を強制的に上映させた。

この一連の記述を読んだ時、ポール・ヴィリリオの『戦争と映画』を思い出さずにはいられない。「戦争は、人の眼を欺く見せ物と切り離せない。こうした見せ物を作り出すこと自体が戦争の目的であるのだ。(略)演技行為を欠いた戦争などありえないし、心理的欺きに無縁な精密兵器などもない。兵器とはただ単なる破壊措置であるばかりではなく、視覚の装置でもあるのだ」という一文が代表しているような、戦争と、兵器と化した映像とが一体となる関係もまた、現代にそのまま引き継がれていることに気づく。

安原和見による新訳は、『世界ドキュメンタリー史』と比べると表現は簡潔になった。ページをめくるたびに、まだ観ぬ作品を文章から想像してゆくのもまた楽しい。例えば彫刻や絵画を使って映画誕生以前の激動の年を再構成した『一八四八年』(1948年)。アメリカの成熟した資本主義社会の矛盾と人々の葛藤を取り上げた作品では、聖書を売る4人の訪問販売員に同行して撮影した『セールスマン』(1969年)、そして食肉工場のストライキと労働組合の敗北を描いた『アメリカン・ドリーム』(1990年)など―――観たいという欲求は高まるばかりだったが、あらかじめ作家や作品について知らなくても読み通せる、興味深い記述が満載で、すでに映画史に精通した人向けの概説としても、初心者向けの入門としても適している。観たようで観ていない、夢から覚めた朝のような不思議な読後感を残しつつ、ドキュメンタリー映画の濃厚な歴史を発見する一冊である。

【書誌情報】

ドキュメンタリー映画史

エリック・バーナウ 著 , 安原 和見 翻訳

定価:本体4,700円+税

A5版 432ページ

ISBN:978-4-480-87378-1

JANコード:9784480873781

【執筆者プロフィール】

細見 葉介(ほそみ・ようすけ)

1983年生まれ。インディーズ映画製作の傍ら、映画批評などを執筆。連載に『写真の印象と新しい世代』(「neoneo」、2004)。共著に『希望』(旬報社、2011)。![]()