パレスチナ、シエラレオネ,リベリア,アンゴラ、スーダン、コンゴ,ソマリア、ブルンジ、ケニア……「戦争とは何か」を写し取りたいという強い衝動に突き動かされ,各地の紛争地帯を渡り歩いてきた戦場カメラマン亀山亮氏。氏の写真は戦場で生きる人々の生々しい姿と尊厳を示すものとして、その独自性に高い評価がある。その「視線に共感した」という映画監督・小谷忠典氏が、亀山氏の体験を綴った『戦場』をひもとき、亀山氏の内面に迫った。

■neoneo web 関連記事

※写真家・丹羽理氏による亀山亮氏のレビュー/インタビュー

【Review】写真の深淵 ~亀山亮『AFRIKA』に寄せて~

【Interview】土門拳賞受賞作品展「AFRIKA WAR JOURNAL」亀山亮さんに聞く

※小谷忠典監督の新作『フリーダ・カーロの遺言』情報

【News】『フリーダ・カーロの遺品 -石内都、織るように』(小谷忠典監督) 3連続公開記念イベント!

【対談】「表現」を撮るということ――『THE COCKPIT』×『フリーダ・カーロの遺品』特別企画 三宅唱+小谷忠典 12,000字対談

喪われたものの感覚〜亀山亮『戦場』 小谷忠典(映画監督)

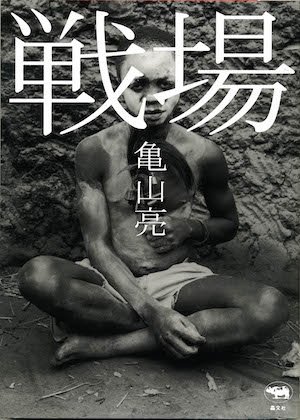

『戦場』を手に取ると、表題に次いでモノクロの装丁写真が目に入る。アフリカ人だろうか、儀式を彩る楽器のようなものを胸に添えた若い男が、カメラに目線を送っている。顔や身体に粗雑なペイントを施した男の容貌から、得体の知れない狂気が伝わってくる。間違えてもそれは、情報としての狂気ではない。写真が私の中にある狂気そのものを駆り立てるのだ。

著者は、写真家の亀山亮。1976年生まれ。2013年に写真集『AFRIKA WAR JOURNAL』で土門拳賞を受賞している。略歴に目を走らせると、メキシコ、パレスチナ、ブラックアフリカ諸国など、20年近く紛争地域を歩いてきたようだ。文と写真で構成された本書のページを開いた。

2000年。メディアが関心を持たない「戦場」を撮るため、24歳の亀山はパレスチナに向かう。しかし撮影初日、イスラエルが占領するパレスチナ自治区ラマラで、亀山は効き目である左目を失明する。本書に収められたコンタクトプリント(全20コマ)から、亀山が失明する前後を確認することができる。

10コマ目、イスラエル兵に抵抗するパレスチナの少年らが写っている。その頭上には、彼らをねじ伏せるために撃ち込まれた催涙弾の白煙が真っ青な空をバックに浮かび上がっている。この情景を撮った直後、亀山は被弾する。イスラエル軍の撃ったゴム弾が左目に当たったのだ。つまり、左目が最後に見た光景である。11コマ目、無意識にシャッターが切られたという画面からは、かろうじて電信柱が確認できる。と言うのも、画面の左右が何かの影に覆われてしまっているからだ。外界とつながるドアが今にも閉められそうになっているようにも見える。12コマ目、露出オーバーの真っ白い画面に、フレームから顔半分が切れた被写体が見える。13コマ目、露出が適正になり、点滴につながれベッドに腰を下ろした亀山の姿が確認できる。しかし、まだ構図は定まっていない。14コマ目、調整された画面に収まった茫然自失の亀山がカメラを見つめている。12から14コマは、被弾後に収容された眼科クリニックで撮影されたセルフポートレートである。

この偶発的な一連のイメージを見ると、生と死が一瞬で交差する「戦場」から一度は切り離されてしまった亀山が、死線をくぐり抜けたことが痛切に伝わってくる。“これまで、現場に行っても立場は部外者だったが、肉体の一部を失ったことで、良くも悪くも自分自身が主体として状況に組込まれ、追い求めてきた戦争の片鱗や気配、機微のようなものに触れられた気がした”と本書に記されている。文字からも、亀山がセルフポートレートを撮影した真意が伺える。これまで、「戦場」を‘撮る側’としての部外者に過ぎなかった亀山が、撃たれることで‘撮られる側’の当事者にもなったことを写真が示している。そして、決して体験することのできない死に限りなく接近したことで、“目には見えない片鱗や気配、機微のようなもの”という死のイメージを獲得した亀山は、恐らくここから「戦場」写真家の一歩を踏み出したのではないだろうか。事実、治療後に失明で下りた保険金を使って2001年初頭には、再びパレスチナに向かい「戦場」を能動的に撮り始めている。

次に亀山が向かった「戦場」はアフリカだった。2001年から2010年まで撮影は続いた。パレスチナで撮られてきた難民キャンプや銃撃戦などの写真群は、荒々しく躍動感に満ちていた。しかし、アフリカでの写真には、内なる時間や戦争の残響が滲み出ている。それは、会社のトラブルで鬱病を患っていた父親が、2002年に自殺したことが影響しているのではないだろうか。“父の自殺を経験してから、精神と死の関係性について、とりわけ、戦争の影響を強く受けた人間の感情の根っこの部分を写真にしたいと思うようになった”と記しているように、良き理解者であった父親を亡くした亀山は、より一層「戦場」の根源に目を向けるようになったのだ。

それに伴い、この頃になるとカラー写真は一切無くなり、モノクロ写真だけになる。白と黒の世界は、人間の目で見た世界とは完全に異なり、写真家によって抽象化されたイメージを生み出す。抽象的なモノクロフィルムの選択は、亀山にとってより内的な意味での現実に近づく手段だったように思える。加えて言えば、亀山は一貫してフィルムで撮影している。デジタルを‘情報’と定義するならば、フィルムは‘物質’である。亀山がフィルムを信頼しているのは、実存的なものとしての写真を我々に届けようとしているからであろう。

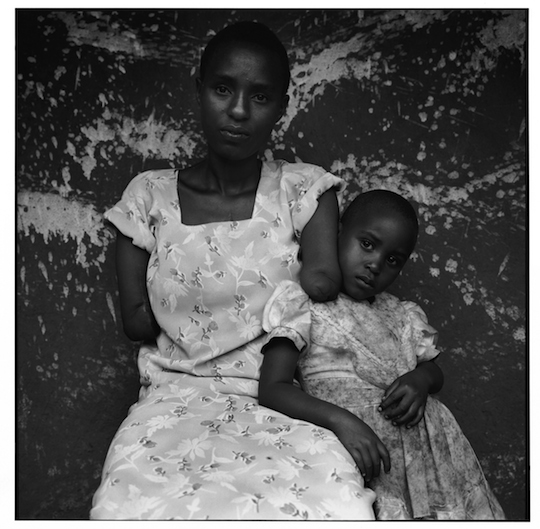

元兵士の夫に両腕を切られたフランシネや、

ブルンジ共和国マカンバ州/2007年/元兵士の夫に両腕を切られたフランシネ(24歳)。「子供をどうやって育てていけばいいのかわからない」(亀山亮著『戦場』より)

ブルンジ共和国マカンバ州/2007年/元兵士の夫に両腕を切られたフランシネ(24歳)。「子供をどうやって育てていけばいいのかわからない」(亀山亮著『戦場』より)

“兵士たちは夫を生きたまま切り裂き、その肉を私に料理しろと命じました”と語る額に無惨な傷痕のあるアディラと、

コンゴ民主共和国南キヴ州/2008年/カラレ精神病院。「兵士たちは夫を生きたまま切り裂き、その肉を私に料理しろと命じました」アディラ・ブミディア(36歳)(亀山亮著『戦場』より)

左目を失明した亀山は重なる。 また、頼りない懐中電灯の灯り一つで鉱山の岩を手作業で削る男たちや、

コンゴ民主共和国イツリ州/2005年/モングアロ金鉱山/懐中電灯1本を持って坑内に入り手作業で岩を削り出す。無計画に掘るため、落盤事故がしばしば起こる。金鉱山の支配権をめぐる武装勢力同士の抗争で、市民を含む多くの犠牲者が出た(亀山亮著『戦場』より)

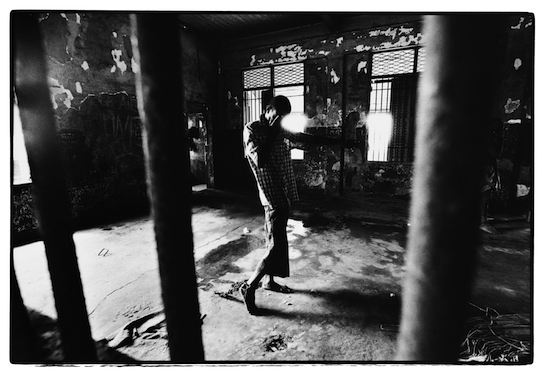

精神病院の剥がれた壁に覆われた一室にたたずむ足を短い鎖でつながれた男に、

シエラレオネ共和国フリータウン市/2003年/キッシー精神病院(亀山亮著『戦場』より)

日本の「戦場」で自ら死を選んだ父親の姿を亀山は重ねる。

亀山の喪われたものの感覚と、内戦終結後も生きたまま血を流し続ける対象とが重なる、その稲光のような一瞬にシャッターが切られる。写真家と対象が結合することで、写真に重みが写り込む。「戦場」によって恐ろしく軽量化された命に、本質的な命の重みが刻み込まれるのだ。

【書誌情報】

『戦場』亀山亮著

2015年1月発売

税込み価格:1.944 円

仕様:A5判194 ページ

ISBN:978-4-7949-6863-0

http://www.shobunsha.co.jp/?p=3434

©Ryo KAMEYAMA 2015

【著者プロフィール】

亀山亮 Ryo Kameyama

1976年生まれ。戦場カメラマン。1996年よりサパティスタ民族解放軍支配地域など中南米で撮影する。2000年、パレスチナでの撮影中、イスラエル国境警備隊にゴム弾で撃たれ、左目を失明。2003年から8年間、アフリカ各地の紛争地域を撮影した写真をまとめた『AFRIKA WAR JOURNAL』(リトルモア刊)を2012年に発表。同写真集で第32回土門拳賞を受賞。最新刊は『戦場』(晶文社刊)。

【筆者プロフィール】

小谷忠典 Tadasuke Kotani(映画監督)

1977年、大阪府生まれ。絵画を専攻していた芸術大学を卒業後、ビュジュアルアーツ専門学校大阪に入学し、映画製作を学ぶ。『いいこ。』(2005)がぴあフィルムフェスティバルにて招待上映。初の劇場公開作品『LINE』(2008)から、フィクションやドキュメンタリーの境界にとらわれない、意欲的な作品を製作している。『ドキュメンタリー映画100万回生きたねこ』(2012)では国内での劇場公開だけでなく、釜山国際映画祭でプレミア上映後、トリノ国際映画祭、 ドバイ国際映画祭、ブエノスアイレス国際インディペンデント映画祭、ハンブルグ映画祭等、海外映画祭で多数招待された。最新作『フリーダ・カーロの遺品 石内都、織るように』(2015)は、死後50年を経て姿を現したフリーダ・カーロの遺品を、写真家の石内都が撮るそのさまを追った「記録」と「記憶」を巡るドキュメンタリー。8月8日(土)より、渋谷シアター・イメージフォーラムにて劇場公開予定。

http://legacy-frida.info/

![]()