開拓者(フロンティア)たちの肖像

中野理惠 すきな映画を仕事にして

<前回 第24話はこちら>

第25話 ソクーロフ作品の配給 その1

前回最終段落内の間違いとお詫び

前回内容中、題名に間違いがあったので、まず、訂正します。『日陽はしづかに発酵し・・』は、確かに榎本支配人に考えていただいた題名なのだが、公開は1995年6月だった。第24話の文章の流れは『ロシアン・エレジー』公開時のことである。記録を確認せず、申し訳ありませんでした。

『ロシアン・エレジー』公開

公開劇場の銀座テアトル西友は確か5階にあったと思うのだが、長蛇の列ができていた。12月の寒い季節の夜の銀座である。ビル内の裏階段に並んでいた行列の最後尾を確認するために、5階から下ってゆくと、列の中に現代書館の菊地社長が一人で並んでいる。それにも驚いた。

「なんだか、すごい評判だからさぁ」

映画は夜の9時から一回上映の予定だったのだが、入場できない観客が溢れた。上映時間が63分と短かったこともあり、榎本支配人が、急遽、追加上映を決めてれくれた。それをアナウンスしたのだが、一人の女性が、見たい思いが強かったからか、叶わなかった怒りのあまりだろうか、ロビーの椅子に座り、

「追加上映しますので、よろしかったら、そちらでご覧になってください」

と、劇場スタッフが話しかけても、下を向いたまま、両手を顎にあてて黙りこくったまま、じっとしている。怒っているようにも見えたが、昂ぶった思いの持って行きどころがなかったのかもしれない。その後、その女性がどうしたかは、記憶にないのだが、恐らく見たのだろう。彼女の事だけは、今でも宮重との間で話題になるほど、コワかった。ソクーロフも確か来日していて、快く、二回とも舞台挨拶に立ってくれたと記憶している。

見事な音設計と不思議なイロケ

ソクーロフの映画は<初めて>と<見たことのない>に溢れていた。まず、何よりも音設計が見事だ。『ロシアン・エレジー』の冒頭、暗闇の彼方から聞こえてくる微かな息づかい。沈黙の画面から音が浮かび上がるとでも表現したらいいだろうか。そして、絵画のような画面。それは豪華絢爛とは程遠く、むしろ、藁で暖房をとるようなロシアの貧しい庶民の暮らしや殺風景な病床、従軍する一兵卒などが画面に現れる。画面はあくまでも静かで、ひっそりとたたずむようだ。それなのに、不思議なイロケさえ漂う。

タルコフスキーの擁護

ソクーロフの第一回監督作、全ソ国立映画大学の卒業制作である『孤独な声』(1978年)は、当局から上映禁止処分を受け、その後、ペレストロイカまで彼の作品が陽の目を見ることはなかった(ソ連当時、映画は全て政府製作であった。従って、政府は上映の当てのない映画に資金を提供し続けたことになるのだから、それも信じられない)。キャリアのスタートから、ソ連の他の監督とは一線を画している。『孤独な声』の作風も特異だ。恋愛映画だと言うが、とてもそうは思えない。美しいとは思えないヒロインとヒーロー。大きな歯車のようなものを牽く労働者も、西側諸国の旧来のイメージの労働者であり、どう見ても労働は苦役だと描かれている。当局はその点が気に入らなかったのだろうか。だが、この作品とソクーロフの才能をタルコフスキーが擁護し、次のように言ったと伝えられる。

「この映画にも欠点はあるが、それは天才の欠点だ」

『孤独な声』より

『日陽はしづかに発酵し・・』

最初に見たソクーロフ作品は、1992年に国際交流基金の主催により開催された<中央アジア映画祭>で上映された『日蝕の日々』(公開題名は『日陽はしづかに発酵し・・』/第24話参照)である。舞台は中央アジアのトルクメニスタン。台詞のない画面に、民俗音楽が流れる冒頭十数分間だっただろうか、気にいって、字幕の再考と解説を書くために、公開準備の数カ月間、毎朝、この部分だけを見てから出社したものだ。今でも、その画面に被っていた音楽と画面を思い出すと、何とも形容しがたい気分になる。

『日蝕の日々』(『日陽はしづかに発酵し・・』)より

ソ連の核開発の置き土産

突然、眼前に迫ってくる地面。町角で何をするでもなくしゃがみ込む人々。後年、ソクーロフに確認したところ、カメラマンはパラシュートで撮影しながら飛び降りたのだそうだ。それで着地した瞬間、地面が迫るように見えたわけだ。想像もしないことを考える監督であるが、それを受け入れるカメラマンのプロ意識も、なかなかなものである。しゃがむ人々は知的障がい者、とのことだった。また、小高い丘から眼下の町を眺める青年と、その町の大きさのアンバランス、溶けてゆく壁。アパートの部屋から運び出すことができない棺桶とドアが擦れて軋む音。どれも印象深い。そして、延々と続く荒涼とした黄色い大地を列車が行く終章。この部分も後年、ソクーロフに確認すると、黄色い大地はウラン鉱採掘の跡地とのことだった。ソ連の核開発による置き土産である。

『日陽はしづかに発酵し・・』より

『日陽はしづかに発酵し・・』の宣伝

『日陽はしづかに発酵し・・』をパンドラによるソクーロフ作品の日本配給の第一本目として、以後、20本弱の日本配給を手掛けることとなった。最初の2本は、『ナヌムの家』の公開と前後していたが、どれも気に入った作品なので、準備は苦にならず、翻訳者と共に字幕を作ることから、パブリシティと業界で呼称している広報までを担った。私自身は気に入った映画なので、特に字幕とマスコミ対象のプレスづくりは楽しくてならなかったが・・・。

仕方なくアドを担う

映画業界で<アド>と呼称している宣材(宣伝材料のこと)作成も、結果として自分で担った。宣伝コンセプトを決め、チラシ、試写状、マスコミ用プレスの全てを書き、宣伝用写真を選び、ない場合はプリントから起こし、コンセプトに沿ってデザイナーに発注し、予告のディレクションをする。『ナヌムの家』は自分でしなければならない、とは覚悟していたが、ソクーロフのアドは、いつものようにプランニングOMの村山さんにお願いできる、と思っていた。

村山さん、当時のプランニングOMの繁村会長と、もう一人か二人のOMのスタッフが一緒に、松竹試写室で『日陽はしづかに発酵し・・』を見てくれた。終了後、私が誰かと話している間に、彼らの姿が消えていた。地下一階の試写室から一階にあがると、入り口の椅子に彼らが座っている。

「あの映画ってさあ、どういうの?」

「えっ、素晴らしいじゃない!」

「ン????」

村山さんは呆れたような表情だ。この会話で宣材づくりは自分で担うしかない、と諦めた。

また、パブリシティを私と一緒に担ってくれた当時の宣伝スタッフは、かなり苦労したようだ。インターネットが使われ始める前のことである。雑誌や新聞で記事として取り上げてもらうのはたいへん重要なのだが、90%近い相手の反応が<???>だったそうだからだ。

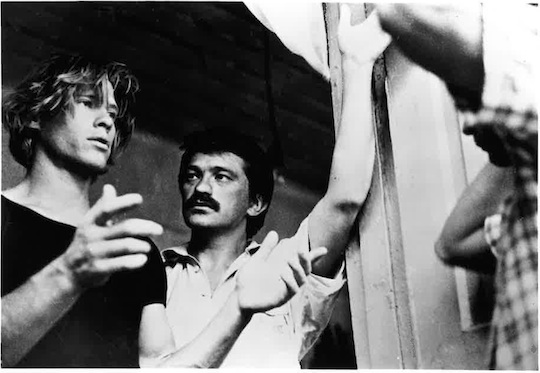

『日々はしづかに醗酵し・・』の撮影現場にて(右が監督のアレクサンドル・ソクーロフ)

アフガニスタンの戦場のドキュメンタリー

ところで、ソクーロフはアフガン戦争の映画を撮りたいとの希望を持っていた。自分は経費をかけない、早撮りすると、雄弁に私を説得する。そこで共同プロデューサーを引き受けて、ソクーロフはカメラマンと二人でアフガニスタンに向かった。出来上がった作品の一部、確か40分ほどの長さだったと思うのだが、受け取ったのは1995年の秋か1996年になっていたかもしれない。ちょうど、会社に来ていた山形国際ドキュメンタリー映画祭の矢野和之さんも一緒に見た。見終わって、「これはいいよ」と、喜んでいる矢野さんとは裏腹に、私は途方に暮れてしまっていた。

(つづく。次は2016年4月15日に掲載します。)

中野理恵 近況

日本の女性監督の草分け渋谷昶子さんが2月1日に亡くなった。柳兼子についてのドキュメンタリー『兼子』(2004年)で知り合ったのだが、当時暮していたマンションで亀を飼っていたのをよく覚えている。ご冥福をお祈り致します。

渋谷さんのお別れ会にて ご縁のあった映画関係者と共に

渋谷さんのお別れ会にて ご縁のあった映画関係者と共に

渋谷さんは、戦前の大連育ちだった。ぴしっと背筋の通ったしっかりした方で、ご自分の死亡通知を用意してあった

渋谷さんは、戦前の大連育ちだった。ぴしっと背筋の通ったしっかりした方で、ご自分の死亡通知を用意してあった

![]()