(C)Comme des Cinemas

(C)Comme des Cinemas

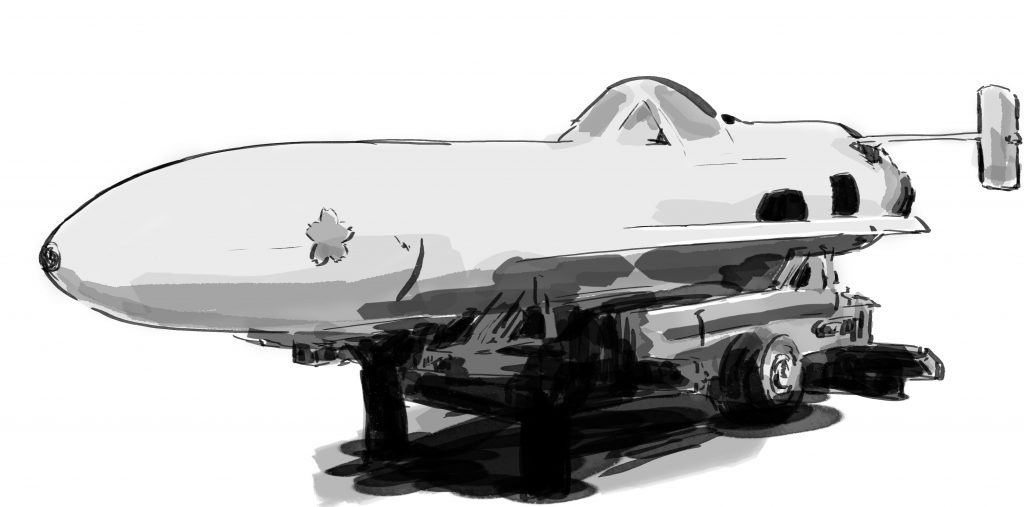

シアター・イメージフォーラムにて、「特攻」を題材にした一本の映画が公開されている。フランスを拠点として、長年数多くの映画のプロデュースに携わってきた澤田正道監督の満を持してのデビュー作、『人間爆弾「桜花」-特攻を命じた兵士の遺言-』。本作はアーカイブ映像も過度な説明もなく、ただひとりの「特攻」に対峙した老人の話に、真摯に耳を傾ける作品だ。その主人公―林富士夫氏は、かつて「人間爆弾」と呼ばれた特攻兵器「桜花」の第一志願兵であった。当時海軍大尉であった彼は、上官から出撃隊員を選ぶように命じられ、隊員を選出、生きて帰れない出撃へと命を送り込む役割を担っていたのだ。終戦から70年近くの時を経て、カメラの前で語る林氏の姿に触れた澤田監督、また現在の観客たちは、何を見て、何を学ぶことができるのだろうか。現在20代の筆者も「戦争を知らない存在」としての自身の関心を軸に、今回澤田監督に話を伺った。(取材・構成=若林良)

―澤田監督はプロデューサーとして、これまで河瀨直美監督の『2つ目の窓』『あん』、黒沢清監督の『岸辺の旅』、また先日のカンヌ映画祭で受賞した深田晃司監督の『淵に立つ』など、様々な作品のプロデュースにあたられてきています。今回自身が映画監督のデビュー作として、「特攻」を題材にした作品を選ばれたのには、どのような経緯があったのでしょうか。

私はかれこれ、30年フランスに住んでいます。ですから、「日本人」という意識がだんだん自分の中で希薄になってはいるのですが、友人や父の死が重なったときに、「自分もいずれ死ぬんだ」と感じ、新しい何かをやりたいと思ったんですね。じゃあ、具体的に何をするか。それを改めて考えて、日本人としての死生観に思いを馳せるようになったんです。日本人として、日本に立脚した何かを映しとりたいと。

そんなときに友人がたまたま、「カミカゼ」を題材にした企画を持ってきたんですね。その経緯で林さんを紹介されてお会いして、この人はすごいと。それから企画を考えて、監督を探し始めたんです。僕の意図としては、日本という遠いところのお話、なおかつ戦争に関わっていない若い映画人がカミカゼ、いわゆる「死」をどう捉えるのか、どう近づいていけるかを映画から学んでみたいという思いがありました。それでベルトラン・ボネロ(代表作として、『メゾン ある娼館の記録』など)に紹介したら、ぜひやりたい、けど撮る前にその人に会ってみたいと言ってきたんです。それもそうだね、じゃあ日本に行こうと。それから林さんにインタビューの合意をもらって、日本で撮影を行いました。

しかしその後、ベルトランとはあまり進まなくて、僕が引き取ることになって。それが2010年頃だったんですけど、しばらく後に、友人にそのときの30時間のラッシュを見せたら、「すごく感じ入った」と言われて。そこで、僕ももう一回見てみようと思って大人数で見たら、みんな我を忘れて、30時間ずーっと見てるんですよ。この感覚を映画にできないかなと。そこから自分にとっての戦争、自分にとっての生と死、また「カミカゼ」を扱う資格があるのかという責任の問題についても考え始めて。それで色々見えてきて、この映画はやれるんじゃないかと思ったんです。

(C)Comme des Cinemas

(C)Comme des Cinemas

―澤田監督の、フランス生活での変化や世代としての感覚なども含めた、ご自身の戦争観についてお伺いしたいです。

日本より、フランスの方が「戦争」は近いですからね。直近だと、ニースでのテロもありましたし。日本における、「今は平和だけど、ふたたび戦争が起きないように気をつけなくてはならない」という感覚ではなくて、いつ来るか、明日にでもはじまるんじゃないかという危機感があるので、戦争はそんなに遠いものではないんです。ただ、日本における自分たちの世代というのは、遅れてきた世代、大江健三郎で言う「遅れてきた青年」の時代で、それ以前に存在した大きなムーブメントである、太平洋戦争とか学生紛争には遅かった。いうなれば、そういう大きな存在を「知らない」地点からの興味もあって、10日間や1ヶ月の間に「自分の死」と向き合わざるを得なかった当時の若者たちは何を考えていたのか、映画という形で映し出してみたかったし、近づいてみたいという思いはありました。自分には絶対に経験できない出来事ですから。

―「距離」を感じていて、「距離」に対して向き合いたかったという感じでしょうか。

そうですね。もうひとつはやはり、自分の父たちは戦争を経験しているわけじゃないですか。自分のルーツとして一度、向き合ってみたいというのはありました。

―この映画はフランス映画ですけれど、フランスの観客にとって「特攻」はどのように見られているのでしょうか。

これはフランスでそうした事件が多発しているからですが、単なる自爆テロと同一視されている点があります。林さんたちの時代のカミカゼっていうのは、いくら愚行にしても、軍事行為ではありますよね。だから現在のテロとは対極の位置にあるんですけど、その違いはフランスではわからない。ただ突っ込んで死ぬというのが、フランスにおける「カミカゼ」ですね。

―特攻を題材にした作品としては、劇映画だと『俺は、君のためにこそ死にに行く』とか、『永遠の0』だとか、アメリカ映画では『TOKKO-特攻-』といった作品もありましたね。今回、特攻を支持した人間側からの目線というのは珍しいと感じたのですが、澤田監督は特攻映画の系譜の中で、本作をどのように位置づけていらっしゃいますか。

僕が絶対にやりたくなかったのは、見ている人間にロマンチズムを与えることです。死んだ人間は偉かったとか、可哀想だとか。ロマンチズムが生まれると、特攻で自らを犠牲にした兵士たちの勇気に敬服するというような、逆の視点を観客に与えてしまう可能性がある。特定の思想に観客を誘導するのではなく、もっとありのままを映画の中で描きたいとは思っていました。どういう立ち位置、という話になると、僕もワンオブゼムなのでなんとも言えないですけど、戦時中に究極の経験をした人を通して生と死を考えるという感じだったので、カミカゼがどういうものなのか、くどくどと説明する気は最初からありませんでした。実際、「カミカゼ」を扱うときには、映画自身がどうしても説明的になる。たとえば、このときにはこういう機関があってという話になると、アーカイブ映像などで示さなくてはならなくて。むしろ、観客が映画に参加してくる形にしたい。沈黙のなかに観客自身が何かを感じ始める、共有できるような映画を作りたいとは思っていました。

―観客の主体性が問われる、ということですね。私自身の感想なのですが、本作はすごく「雄弁な沈黙」があって、その沈黙のなかに観客ひとりひとりが何を見出すか、個々の感受性が問われている作品だと思いました。

無理強いしているわけじゃないですけど、映画はやはり見る人間の力を信用したい。だから、どう解釈してくれてもいいんですよ。あそこには善も悪もあるわけだから。林さんは「国のために」という、狂信的なナショナリズムの被害者ではあります。でも、集団の中の圧力があったとはいえ、特攻に荷担しているんだから、加害者でもあるんですよ。

(C)Comme des Cinemas

(C)Comme des Cinemas

―単純な善悪の二項対立ではなく、被害者と加害者、両方の側面がある。これはその通りだと思います。たとえば、3年前に話題になった『永遠の0』ではロマンチズムに終始していて、加害者としての側面を描けていないと思ったんですけど、そこから外れたことでこの映画はとても豊かな作品になったと感じています。構成の話になるんですけど、本作にはアーカイブ映像もありませんし、出てくる人物も林さんのみです。それが説明的じゃないということと、観客に委ねる、ということですよね。

そうですね。それは先ほど申し上げたように、プロデューサーとして今ある材料でやってみるということや、自分のスタイルのようなものを作りたいと思ったことはあります。

ただ一番大きかったのは、一人の発する言葉に映画がどれだけ力を持てるかを、試してみたかったという思いですね。それは逆に言えば、言葉のなかに挟み込まれた沈黙にどれだけ映像が力を持てるか、ということでもあって。林さん以外に他の人間を入れてもいいんですよ。でもその場合、「この人が誰なのか」を説明しなければならない。そうなると説明的になって、またふたりの人間の対比になるので、林さんという存在は、いまよりもはるかに薄くなる。だから、それも意味があるのかという。

―そうですね。ワンオブゼムじゃなくて、林さんという個人に向き合うということ。

本当に個を究極的に描くことで、より全体的な、普遍的な何かが現れてくることもたまにあるじゃないですか。映画はそういう力があると思うんです。

―林さんに対しての撮影は8日間とお聞きしていますが、その8日間のなかでご自身の変化といいますか、戦争観を含めた、ご自身の価値観において変わった点があったら教えていただきたいです。

その間に変化したというよりも、林さんの世界のなかに引き込まれていきましたね。撮影現場が埼玉県入間市で、東京から40分くらい時間をかけて行っているわけですけど、その移動中にはみんな話をしたり音楽を聞いたりしている。でも、取材が終わって帰ってくると、電車の中では誰も話をしない。食事のときになってようやく、皆で今日あったこと、林さんが話したこと、戦争や死に関しての思いについて、ぼそぼそと話しだすようになって。それはかなり凝縮された時間でしたね。僕らは林さんと共有した時間のなかに、本当に何かを探しはじめていったんです。

―みなさんがいろんなことについて話し合った、ということですけど、私自身もまた、いろんな方と共有したいと思いました。

ありがとうございます。いろんな映画祭を回ってきて僕の印象に残ったのは、いろんな若い人が興味を持ってくれているということ。特に今の時代に入ると、林さんを見た時に、今の人たちが何を考えるかはすごく興味がありますね。

(C)Comme des Cinemas

(C)Comme des Cinemas

―私にとって「戦争」がどれだけ隔たりがあるかを考えると、父の父、つまり祖父の代なんですね。そこには時間という、絶対的な距離がある。澤田監督も先ほど距離についてお話しされましたけど、その距離をどう埋めるかではなく、自分たちの戦争について考えたい、ということですよね。

ニューヨークに行ってもワルシャワに行ってもそうでしたけど、若い人たちは「自分の戦争」を口にするんですよ。ポルトガルは植民地戦争に対してとか。彼らはそれぞれ、自分の国の歴史を持っているわけですから、そこに投影する形で話されていましたね。

―日本で言えば、SEALDsの運動などがそれに該当するでしょうか。

僕はSEALDsの運動にも共感は覚えてはいるんですけど、彼らのような存在がこの映画に何を覚えるのかは興味がありますね。極端な例だと、宮内庁の人がどのような感想を覚えるかなどにも。

―「天皇」というワードで、そのふたつはつながりますね。

そうですね。林さん自身は、「天皇」を認めている節はあったとは思います。でも、その責任についてはやはり感じていたでしょうね。終盤、林さんは天皇について口にしますけど、戦争から70年たって、そこではじめて、本人の口から語られる言葉の重さというのでしょうか。あの発言は、撮影時に一番びっくりしました。

―林さんはフランスでの公開初日に亡くなったということですけど、この映画の感想についてはどのようにおっしゃられていましたか。

2014年に彼は見ているんですけど、歯がもうなくて、かなり弱っていたんですよね。どうでしたか、というと、んー、んー、とそれだけで。でも後から奥さんから連絡があって、「よかった」と言っていましたと。僕も林さんに対して、やっと責任が果たせたかなと。完成できなかったら、ひどい人間になってしまう。林さんと何年かをともにしてきて、やっと日本で公開できるのは嬉しいですね。

―先ほど「自身の責任」という話がありましたけど、本作における澤田監督と林さんは、お互いに違った形のものを背負われていますよね。林さんでしたら当事者としての責任であって、澤田監督であれば次世代としてどのように関わるか、「距離を置いた者」としての責任であって。

そうですね。みんな戦争ものとかやりたがるけど、描くものに責任を持たないと、それは大変なことになる。戦争映画を作る際に、こうやったら興行的に当たりそう、はちょっと違うと思う。もっと別の視点から考えて欲しいという気持ちはあります。

―マスメディアで言えば「夏のジャーナリズム」という言葉もありますが、夏の風物詩のような形で、8月に戦争特集が組まれるような風潮はあると思います。そこへのアンチテーゼではないんですけど、作中、林さんによる「365日が慰霊だ」という言葉があって、それはすごく印象に残りました。この季節だからどう、ではなく、日常としてそれを感じるということ。これはまさに、当事者しか発せない言葉なのだと思いました。

そんなにいつも真剣になっていたら疲れますけど、でも多かれ少なかれ、戦争について見直す瞬間はあるはずですよね。それは戦時中においても同じで、特攻に出る人も人生はあって、女と遊んでいたこともあった。それは全部隠して、やっぱり彼はわれわれのために死んでいった、となったら、やっぱりそれは違うじゃないですか。そういう意味では、本作でもあらわれた林さんの人間臭さが日常性といいますか、その中に恐怖を生みますよね。

―そうですね。日常性の中にこそ恐怖がある。これをシメとしてお聞きしたいんですけど、これから見る観客に対するメッセージ、またはどのような点に注目してほしいかについて、お伺いできればと思います。

こういう点を見て欲しい、ということはないですね。まず、観客席に座って、画面をずっと見てくれと。読みとって欲しいじゃなくて、感じて欲しい。おじいさんの話を聞くくらいの感じでいいんですよ。そして見た後に、話をしたりしてくれれば。とにかくひとりの際立った老人の話があるので、話を聞いてくれと。どう読みとるかは強制するつもりはないですし、ひとりひとりの観客が、それぞれ考えてくれればと思います。

(C)Comme des Cinemas

【映画情報】

『人間爆弾「桜花」-特攻を命じた兵士の遺言-』

(2014年/フランス/76分/DCP/5.1ch)

監督:澤田正道

出演:林冨士夫

取材:澤田正道 ベルトラン・ボネロ

プロデューサー:澤田正道 アンヌ・ペルノー

ラインプロデューサー:天田暦(日本) ローラン・アルジャニ(フランス)

撮影:ジョゼ・デエー チーフ助監督:古堅奎 録音:高田林 編集:渡辺純子 大木宏斗

音編集:アレクサンドル・エケール ミキシング:マチュー・ラングレ カラコレ:ニコラ・ペレ

挿入歌:ロベルト・シューマン「二人の擲弾兵」

特別協力:筑波海軍航空隊記念館 岩波書店(小林照幸著『父は、特攻を命じた兵士だった。』)

原題:PAROLE DE KAMIKAZE

配給・宣伝:太秦

コピーライト:(C)Comme des Cinemas

2016年8月27日(土)よりシアター・イメージフォーラムほか全国順次ロードショー

公式サイト:https://kamikazeouka.wordpress.com