原作も舞台も、現実からエッセンスを抽出している

原則として、ドキュメンタリーは記録と編集の境界線上で生まれる。現実を明確な意図を持って切り取り、組み立てることで〈本物による物語〉が立ち上がる。

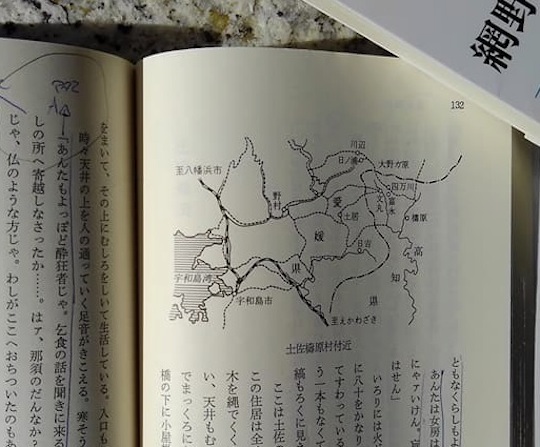

坂本長利の『土佐源氏』もまた、宮本常一の「土佐源氏」をそのままトレースしたものではない。岩波文庫版とレコードを比べると、細やかに順番の入れ替えが行われ、土佐県の山間の村周辺の具体的なエピソードは静かにオミットされているのが分かる。

1941年に宮本がモデルの老人を訪ねた時、当初の目的はむしろ土地固有の情報採集にあっただろうが、そこから脱線して花開いた性の話に坂本は焦点を絞り、原作とはまた違う物語に変えている。

さらに言えば、もともとの宮本常一の筆にも創作は混じっていたのではないか、と指摘されている。

アラ捜しや、ケチをつけるのが目的ならば事実であろうと付き合いたくないぜ……と忌んでしまうヘキが僕にはあって(芸能人の年齢詐称とかそういうもの)、記事を見つけてもスルーしてきたのだが。

宮本の後輩にあたる網野善彦が、確かに事実と違う点はあります、と『宮本常一『忘れられた日本人』を読む』(2003-2013 岩波現代文庫)で認めているのを読んで、とうとう納得したのだった。モデルになった元ばくろうの老人は、乞食ではなかったという。

一方で、土佐源氏の実在を疑う声を聞いた宮本が、「民話の会」のメンバーに取材ノートを見せた逸話も残っている。

僕はどう取るかというと、単純かつ素直に、〈実在の人の記録にフィクションの要素を加えて整理したもの〉と考える。

現実を現実のまま提示することが、いつもベストとは限らない。未整理の混沌が、かえってそこにある情報を埋没させてしまう場合は、往々にしてあるからだ。

ひらたく例えれば、それは学芸員のいない博物館だ。もしも土器や石器を、年代の順番を無視して説明も添えないまま無造作に並べたら。大半は単なる粘土や石の欠片にしか見えない。

「おなごちゅうものを喜ばせることを心得ておれば、おなごちゅうもんはついて来るもんぞね」

直に聞くじいさんの話に湛えられた熱い血のめぐり、愛嬌、老境の諦観の余韻。宮本はこれらをより際立たせるため、現代の民話として境遇の設定を変えた。そんな気がするのだ。

もちろん、老人の素性を明らかにすると差しさわりが出る事情があって(何人もの人妻と通じた話だし、やせた牛や馬を高く売りつけるビジネスもあけすけに聞いているから)、モデルに留めるのが条件だった可能性もあるだろう。現実にはこっちのセンではないか。

いずれにせよ「土佐源氏」の魅力は、文学的に捉えた場合なら評価面のジャッジは明らか。宮本は採集した話からエッセンスを抽出して、長持ちするおはなしを作り上げることに成功している。

では、そのエッセンスとは何か。―これがさ、愛なの。愛。

これを強調したくて、いつもよりちょい硬めの説明を続けさせてもらいましたって位に、「土佐源氏」はピュアなラブストーリーなんだわ。

プリンスのバラードのように、愛と性を昇華させた男の世界

改めてあらすじを書くと、「土佐源氏」はこんなおはなし。

親なしで育ち、早くからばくろうの親分の下で働いた少年は「女と牛のことよりほかには何にも知らん」環境で男になった。ばくろう宿の娘と駆け落ちし、落ち着いた暮らしを始めたが、そんな時、役人の家にお願いごとに行って、そこの奥さんを好きになる。

用事を作っては訪ねるうち、男は奥さんにちょっとした親切の礼を言われる。初めて身分の高い、美しい人から一人前に扱ってもらった喜び。男は恋焦がれたすえ、ついに逢引きを申し込んでしまう。すると奥さんは本当にやってきてくれた……。

だが迷惑がかかるのを恐れ、男は泣く泣く奥さんの前から姿を消した。駆け落ちまでした女房を置き去りにして、一人ばくろう暮らしに戻った。それからも、県会議員の奥さんと納屋の藁の中で会う恋が待っていたが、その奥さんは病で死んでしまう。

「それからのわしは、これぞと思うおなごをみなかもうた」

放蕩に明け暮れた挙句、男は盲目になり老いた。数十年ぶりに在所に戻ってみると、すっかり婆(ばば)さまになった女房が待っていてくれた。

奔放であらあらしい女性遍歴だが、読んでいて粘ついた、いやらしいところがまるでない。このばくろう、好きになった女にはそのつど一所懸命。真摯に慕い、尽くすのだ。

男の子の仲間がいない(みんな学校に行く)ので、遊びといえば子守のねえや達にあそこをイタズラされることだった少年時代から、彼の中でセックスとコミュニケーションは直結されている。女性の優しさを心から感謝し賛美する気持ちと、いくらでも奥様の尻を舐めますで! と訴える欲望の間に、なんの齟齬も無い。純性のフェミニストとすら言っていい。

まとめて言うと宮本常一は、かつての農村の娘は実はよく家出した、夜這いはれっきとしたルールのある習俗だったなどと調査結果を唱えては、いい顔をされず苦労した学者だ。

夜這いに行っても娘には拒否権がある。入れてくれない場合は潔く諦める。無理を通そうとする者は、若衆にこっぴどく打ち据えられる……実はかなりフェアな男女交際のルールって気がするが、娘が嫁入りまで純潔でなければけしからん価値観となった戦前には、夜這いに触れる自体がタブーになった。

それでもめげなかった宮本なら、聞き取った色ざんげを煮しめれば西欧の小説のような恋愛物語になる、愛欲と慈愛が(エロスとアガペーが)気高く一体となった事例が日本の下層民にもあったと問える、そんな一種文学的な手ごたえを感じたはずでは。想像は逞しくなるのである。

▼Page3 1979年のレコードと2018年の舞台の間に、隔たりが無かった につづく