『少女は夜明けに夢をみる』は、メヘルダード・オスコウイ監督が2016年に制作したドキュメンタリー作品である。

これまでも、イランのケシャム島で厳格な宗教規則と共存する女性を写した『THE OTHER SIDE OF THE BURKA』や罪を犯した少年たちが収容される更生施設にカメラを回した『THE LAST DAYS OF WINTER』などといった難しい題材に挑んできた監督は、「自身の使命は、声をあげても聞き入れてもらえない人々の声を汲み取ること」と語った。

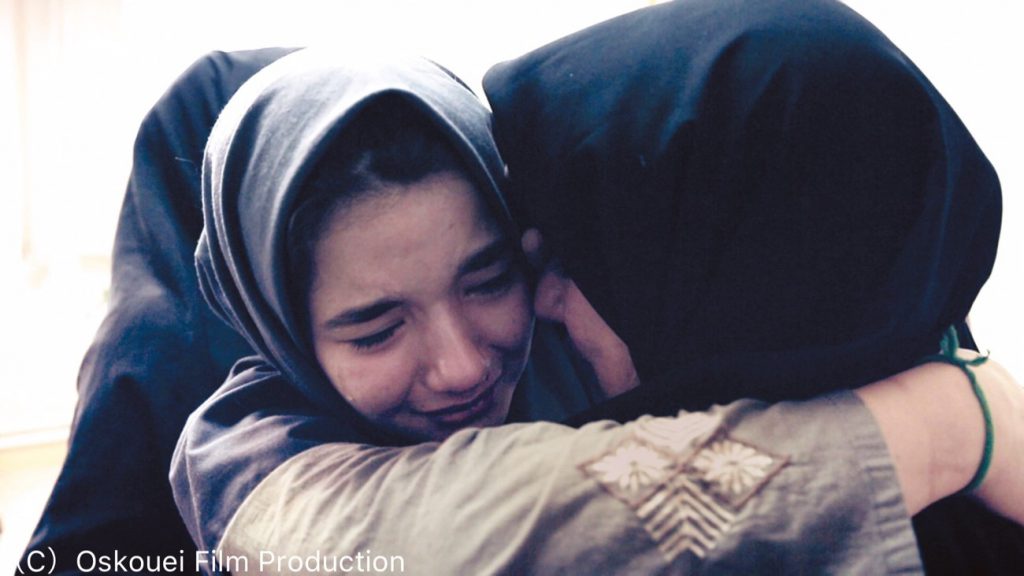

本作は、罪を犯した少女たちが収容される更生施設に監督とカメラが自ら入る形で映像が進んでいく。施設の庭で少女たちが雪遊びをする姿や、皆で声を合わせて合唱する姿に、思わずここが施設の中だということを忘れてしまいそうになる。しかし、彼女たちの歌の言葉に耳を澄ませ、懸命にその表情を見た時、それぞれの人生の中に何か尋常ではないものがあることを予感させる。

「幸せだからって不幸な私を笑わないで。世の中は不公平、年老いて人生に疲れてしまった」

少女たちがこの歌を歌うシーンは作中で何度か現れた。

施設では、様々な理由から収容されてきた少女たちが、共同生活を送っている。

叔父からの性的虐待を逃れるために家を抜け出し、放浪罪として捕まった〈ハーテレ〉。ドラッグにより家庭が崩壊し、生きるために犯罪を繰り返してきたという〈名なし〉。母と姉とともに暴力的な父を殺した〈ソマイエ〉。15歳で子供を生み、結婚するも、夫からクスリの売人を強制された〈ガザール〉。貧困から兄弟たちと強盗を繰り返してきた〈マスーメ〉。家庭内暴力に耐えかね、釈放を頑なに拒否し続けた〈フィレシュテ〉。お金欲しさに母に何度も暴力を振るってしまったと泣きながら語った〈アヴァ〉。ギャングに騙され、薬物に手を染めてしまった〈651〉。

この施設の中には、彼女たちのそれぞれの人生と悲しみや痛みが交差する。

だが、彼女たちの話す言葉、考え方は、とても10代の少女とは思えないほどに自分の置かれた立場と社会への鋭い視点を持っていた。

例えば、ハーテレは自身の人生に絶望しながらも「弁護士や警官になって同じ境遇の子供を救いたい」と話し、「皆同じような痛みを経験しているから、お互いの痛みを理解し合っている」と語ったソマイエは、それでも自身の犯した“殺人”という罪について「殺したか殺してないかは全く違う」と自身の罪と向き合う。また、いつも陽気に振舞っている〈名なし〉も自身の境遇を回想し「社会には敵わない」と涙を流した。

彼女たちのどこまでも正直な言葉に、監督自身もカメラを回しながらも、「何故彼女たちはここまで喋れるのか、そして、その言葉の一つひとつに驚いた」という。

また、彼女たちが祈りを行うシーンがある。そこでは、「男と女で同じ罪を犯しても罪の重さが違うのはなぜですか」「生まれてきたのは私たちのせいですか」と、イスラムの僧侶に涙ながらに質問する姿が印象的だ。

「僧侶が施設に入り、お祈りをして彼女たちからの質問に答える時に、その内容が毎回難しくてしっかりとした返事ができないと悩んでいる」と、オスコウイ監督は語った。

作中で僧侶が放った、「私たちに求められているのは社会の平静を保つこと」という言葉は、彼女たちの胸にはどう響くのだろう。

少女たちのいる施設は、更生施設であるため、いつかは社会へと戻っていかなくてはならない。しかし、更生施設で自己の抱える問題と懸命に向き合った彼女たちに残されたのは、社会への疑問であり、それらを見て見ぬフリをしたとして、その疑問だらけの社会で生活するには、彼女たちはあまりにも傷付き過ぎている。

彼女たちは、大人ですら考えることの難しいこうした問いを懸命に考え、一つの共同体の構成員としてではなく、より実存的な“個人としての視点”を確立したのだ。こうした状況を無視して、彼女たちにとって疑問だらけである社会への適応を矯正するのは、監獄に入るよりも残酷であろうと思う。

また本作は、その美しいカメラワークも特筆に値し、少女たちが集まって無邪気に遊ぶロングショットのシーンと、一人暗闇で人生を語り、思わず涙を流す少女のクローズアップされた表情などが、その心情を見るものにさらに明確に映し出させている。

その事を監督に伝えると、「スティーブ・エリクソン(アメリカの小説家)から“あなたの映画はキアロスタミとワイズマンの中間に位置するような映画だ”と言われたことがある」と言う。

実際、オスコウイ監督は、フレデリック・ワイズマンのワークショップに参加したこともあるそうで、そこで彼からは、宇宙の大きな摂理はとても小さな空間に見つけることができるということ、また自身の色眼鏡で判断せず、まっさらな状態でものを見ることといった、ドキュメンタリー映画を作る上での多くの学びを得たと語った。

また、アッバス・キアロスタミやロベール・ブレッソン、小津安二郎などの劇映画も好んで良く見ており、彼らから“映画”を撮ることの姿勢を学んだと言う。

どのようにドキュメンタリーと劇映画の境界を思わせる映画を作りあげているのかを尋ねると、様々な監督の映画をみることで学んだ“世界を捉える視点”について話してくれた。

「私は意識してワイズマンやキアロスタミの映画に寄せようとは思っていません。そして彼らの作品を見ても、自分の作品とは全く似ていないと思っています。しかし、彼らの映画をたくさん見る中で、その中にある“世界を捉える視点”を自然に身につけたところはあるかもしれません。そして、編集の時に、この撮り方は小津だったな、ブレッソンだったな、などと思うこともあるので、カメラを意識して動かさないところでは、彼らの影響がどこかで反映されているのだと思います。

最近はアキ・カウリスマキやミヒャエル・ハネケの新作も見ています。ただ、撮影の前には自分が何を撮りたいのかはすごく考えるので、他の作家の作品はあまり見ないようになります」

そんなオスコウイ監督は、自身のことを“永遠の学生”と称した。

「映画を撮っていない時は、他の監督の映画制作についての記事や動画を見てそれぞれの撮り方を学んだりしています。しかし、ただマネをするのではなくて、それを自分のストックとして蓄えようとしているのだと思います。心理学の本や哲学の本も読みますし、日常的な学びは欠かしません」

映画制作にはさまざまな知識、また経験が求められる。とくにオスコウイ監督のような難しい題材に挑む映画人にとっては、こうしたストイックな勤勉さが必要になるのだろう。

最後にオスコウイ監督はこう語った。

「私の中には大きな問いがあります。その問いの答えを見つけるために作品を作り続けているのです」

そうした探求心が自ら声をあげることの出来ない人々の元へと彼を向かわせる。

オスコウイ監督が映し出す、そうした人々の声に私たちが悲しみや共感を覚えるのは、そこで語る人々が、個人として自身の人生に真摯に葛藤し、そのうえで声をあげているからだ。

そうした視点や姿勢は、社会に向けてメッセージを発信する学者や芸術家、そして社会を担う政治家にとどまらず、私たち一人ひとりにとっても必要なものである。ただ、そうした自身の問いに向き合う姿勢をつくることも、さらには自分でものを見る視点を獲得することすらも、情報過多の渦に巻き込まれている私たちには難しいことなのかもしれない。

私は、周囲に対して安易におもねることのない「個」としての視点を獲得し、自分の言葉で話す彼女たちに敬意を示すとともに、こうして画面を通して少しでも彼女たちに関わりを得たことを誇りに思う。

オスコウイ監督のますますのご活躍、また2019年に制作され、『少女は夜明けに夢をみる』の続編とも言われている、成人女性が収容される刑務所を映した『SUNLESS SHADOWS』が日本でも上映されるようになることを祈っています。

【映画情報】

『少女は夜明けに夢をみる』

(2016年/イラン/カラー/DCP/ドキュメンタリー/76分)

監督:メヘルダード・オスコウイ

宣伝美術:成瀬慧

宣伝:テレザ、リガード

配給:ノンデライコ

岩波ホールほか全国順次公開中!

公式サイト→http://www.syoujyo-yoake.com/

【監督プロフィール】

メヘルダード・オスコウイ

1969年、テヘラン生まれ。映画監督・プロデューサー・写真家・研究者。「テヘラン・ユニバーシティ・オブ・アーツ」で映画の演出を学ぶ。これまで制作した25本の作品は国内外の多数の映画祭で高く評価され、イランのドキュメンタリー監督としてもっとも重要な人物の1人とされている。2010年にはその功績が認められ、オランダのプリンス・クラウス賞を受賞している。イラン各地の映画学校で教鞭を執り、Teheran Arts and Culture Association(テヘラン芸術文化協会)でも精力的に活動している。2013年にフランスで公開された『The Last Days of Winter』(11)は、批評家や観客から高く評価されている。

【執筆者プロフィール】

柴垣 萌子(しばがき・もえこ)

多摩美術大学芸術学科3年生。小説執筆を趣味とし、現在映画脚本なども勉強中。ダンス・楽器などの経験や、さまざまなアートに触れることで磨いた感性、持ち前の好奇心を武器に精進していきます。