かつて「映画館プログラム」という読み物があった!

たとえば今、私たちが映画館に足を運んで映画を観るとしよう。そのとき、事前にその映画について、何一つの知識を入れずに鑑賞することは不可能に近いはずだ。いわゆる一般的に劇場公開される映画であれば、公開日を迎える前から宣伝戦略のもとで発信される多種多様な情報が、私たちのなかに知識としてストックされていく。そんな映画興行をめぐる状況が醸成されていることは、今日では当たり前の光景である。

だが、歴史をひもといてみれば、産業としての映画興行は潜在的に、二次的なメディアなしには成立しえない宿命を背負っていたことも事実なのである。フィルムからデジタルへと上映形態が移行し、現在ではスマホで作品を鑑賞するということもごく一般的な行為であるが、そもそも映画とは、上映を実現できる特定の環境──多くの場合は映画館──に紐づけられたメディアであったために、興行主が映画館に顧客(=観客)を呼び続けるためには、映画以外の二次的なメディアによって周知されていく必要があったのだ。それは流通において利点のある書籍とは大きく異なる、映画というメディアが抱える特質である。

『映画館と観客のメディア論』と題された本書は以上のような視点から出発しながら、戦前期の日本における映画受容の一側面をクローズアップしていく。そのとき俎上にあげられるのが「映画館プログラム」という存在である。これは戦前の日本において各々の映画館が発行し、無料で観客に配布していた印刷物のことを指すが、これはつまり、市場の競争原理を通じて生み出された広告メディアであるのだ。本書で扱われる年代も、プログラムが発行された1907年から1944年までとなる。

取るに足らないメディア?

シネマコンプレックスが全国のいたるところに、等しく乱立する現在の状況からすると驚きなのだが、かつては個々の映画館が、それぞれの個性を持った映画館プログラム(以下、プログラム)を発行していたことを本書は教えてくれる。プログラムが登場する以前、映画館では江戸時代から存在する広告としての印刷物「引札」がチラシ形式で配布されていた。プログラムは引札とは一線を画す広告メディアとして、1907年に誕生することになったが、この新たなメディアが単なる映画のラインナップを示した「番組」と異なるのは、それが物語のあらすじを記した「梗概(こうがい)」の存在によるとされる。

この当時、映画は先行する芝居などの劇場形式に親しんでいた観客を取り込むべく、単なる見せ物的な内容から、物語を持つ複雑なものの製作にシフトしていくことになる。プログラムもこの流れから生まれたが、最初に発行したのは1902年から見せ物興行場としてスタートし、翌年に映画専門館へと転向した浅草電気館──言わずと知れた、日本で最初の常設映画館──である。そして、プログラム誕生が1907年の11月3日というはっきりした日付がわかっているのは、この日が天長節、すなわち、当時の日本の主君であった明治天皇の誕生日であるからだ。つまりは天皇の存在を借りての権威づけということだが、映画の社会的な地位を向上させようと新たにプログラムが誕生した日としては、これ以上ない象徴的な記念日だといえるだろう。

そのようにして生まれたプログラムは、ほかの映画館にも波及していくなかで、多くの映画ファンの映画受容に影響を与えていくことになる。映画という一次的なメディアに対して、二次的なメディアとしてのプログラムはいかに作用していったのか? 本書では、この問いを丁寧な手つきでひもといてゆく。筆者の筆致はあくまで禁欲的で、個々の映画作品について内容面から語られることはないのだが、当時の資料を十全に参照しながら時系列で語られていくために記述は簡潔で、論旨も追いやすい。

本書では先行研究との関係を見出すために、分析の対象とするプログラムを「取るに足らない」「短命な」などの意味を持つ語を冠した「エフェメラル・メディア(ephemeral media)」と位置付けて歴史記述を行なっているが、なるほどたしかに、プログラムほど「エフェメラル」なものはないかもしれないと思わせる。戦前日本の映画館で、観客に無料で配布されていた広告メディア。事実、プログラムを扱った本格的な研究はなかったというくらいなのだが、本書で分析されるプログラムをめぐる映画受容の記述はめっぽうおもしろい。そこでは、現代の複雑化していく映画受容の状況──予告編やテレビCM、雑誌や情報サイト、そしてファン同士の交流を通じて増殖していく種々のコンテンツ──を考えるうえでも重要な、興味深い事象を確認できるのである。とりわけ現代の SNSを想起させるような濃密なコミュニケーションの空間が存在していたということに驚かされるはずだ。

SNSとしての「読者投稿欄」

プログラムとは、先にも述べたように映画のあらすじが載せられることで、いわゆる映画館のラインナップを示す番組表のようなものとは異なるメディアとして機能した。つまりプログラムは映画を観る前に読むものではなく、観た後にも受容されることになることで、上映時間が終わった後も映画を楽しむための「記憶メディア」ともなったのだ。そうして「観ること」と「読むこと」が連動するとき、物語映画を受容する観客の観客性(スペクテイターシップ=視覚的快楽の作法)にも影響を及ぼしていくことになる。同時にプログラムは、時代を経て映画ファンに存在が周知されるようになると、発行された映画館の観客のみが読むものではなく、それ単体で楽しまれるようにもなった。つまりプログラムは映画を観ていない観客にも楽しみを提供することになったのだ。

やがて、プログラムは一方向の広告メディアの域をも越えていく。すなわち、さながら現代のSNSを先取りしたような「読者投稿欄」がプログラムにおいて重要性を帯びてくるのだ。投稿欄とは映画観客=読者たちが書くための空間であるが、これを分析することで本書の副題にもある「映画を読む/書く」という経験の二つの位相が出そろうわけである。1910年代になると識字率の高まりなどもあって、映画ファンたちは「映画について書くこと」への欲求を高めていく。そのなかで投稿欄では、映画を「芸術」「教育」の観点から再定義し、権威づけを行おうとするための言説が展開していくことにもなる。1910年代後半にかけて次第に、多数の書き手が参入していくことでプログラムは読み物として自律を遂げていく。

第2章で展開されるプログラムをめぐる熱狂については、興味が尽きることがない。現在のようにすべての映画館で同時期に映画が封切られることのなかった当時は、映画館によって上映される映画も異なったが、同時に個々で発行されるプログラムを通して「映画館のファン」という存在も生まれていくことになる。映画館にはプログラムの編集者がいることもあり、彼らは上映する映画についてのあらすじや解説などを掲載し、そして映画ファンたちは映画についての批評を投稿する、というインタラクティヴ性を帯びることになる。そうして競争原理を通じて生み出された広告メディアとしてのプログラムは、読み物としての個性を帯びるなか、観客=読者たちの比較のまなざしのもとに晒される。そうして映画配給の格差がある地方在住の映画ファンも、有名な映画館のプログラムを収集するという現象も自然と生じることになるのだ。

投稿者のなかには、読みづらい個性的な名前をつけたり、自分の贔屓の映画館の優位を証明すべく他館を批判したり、あげくは党派的な自意識を芽生えさせる者もいたりと、トリビアルな事柄もおもしろいのだが、ここで重要なのは、各館に固有のプログラムが発行されていたことで、観客たちは「読むこと」「書くこと」を通して映画受容の仕方を変化させていったのだ、ということである。本書では当時のプログラムをめぐる状況を整理しながら、映画を「観ること」「読むこと」「書くこと」の相互作用が生み出す受容のあり方を見つめていく。二次的なメディアが媒介することで、一次的なメディアとして映画の受容のあり方に作用を及ぼすのか? 本書の読みどころは、こうした局所的で「エフェメラル」な事象から、こうしたメディア論的に重要なポイントを抽出する論理のダイナミズムである。歴史的な変遷を辿りながら明らかにされる、映像文化の新たな側面については、本書を読むことで味わってもらいたいが、第3章以降の流れについても簡単に紹介しておこう。

関東大震災、そして世界大戦──変化するメディアのかたち

多くの映画ファンが積極的に参入することでメディアとして自律したプログラムは、収集や保存されることで「情報集積体」を形成することになる。1920年代には、プログラムを通して映画館に「人格」のようなものが生まれるという興味深い現象も起こる。現況では存続の危機にある「ミニシアター」の数々を想像すれば理解しやすいであろう、映画館の人格化という現象は、この頃にも当然あった。しだいに複数館での同時封切りがなされていくなかで、映画のラインナップによって格差が生まれなくなると、映画ファンは映画館の「気分」「雰囲気」「人格」といったもので好みを決めるようになる。そこでは演出やサービスのほかに、弁士や楽士、女給と観客とのコミュニケーションといったものも重要になる。そうした映画館の「人格」を可視化する装置が、各映画館が発行するプログラムだったのである。

だが、そうして醸成されたコミュニケーション空間は、1923年に起こった関東大震災で変化をみることになるだろう。1920年代後半にかけて復興がなされていくなかで、映画館は「複合施設化」を着々と遂げていく。たとえば、飲食のための店や喫煙室、談話するための空間、景色を展望できる屋上庭園、果てはダンスホールといった、いくつもの娯楽設備を内包する映画館こそが理想的なものとされ、映画観客も同時代の複数の娯楽を享受するオーディエンスとして定義されていく。また、同時封切りが一般化し、映画のトーキー化により弁士などのパフォーマーも姿を消し、映画の内外で環境を大きく変化させていくのである。

では、そんななかで広告メディアはいかなる変化を迎えたのか? それは文字からイメージへ、という視覚的な変化である。1930年前後には映画館の数も増加し、広告の量も存在感も増大していく。都市空間は再編成され、移動の力学も激しく駆動していくなかで、移動する人々の視線を捉えるための広告が採用されていく。新しいメディアとしての「グラフ雑誌」の登場もその流れによるものだが、「書くこと」が展開されたプログラムも視覚的なイメージに力点を置くようになる。一方で、内容的にも映画の製作過程についての記事を掲載するようになっていき、映画産業における「作品」「作者」の自律化を促進していくことになる。

そして、1939年には映画を対象とした統制に関する「映画法」が成立。その後も日本は対戦へと突き進んでいくなかで、国威発揚のための映画製作が称揚されるなか、プログラムも戦況に応じて国策を「正しく」宣伝するために、統制側に利用されていくようになっていく。これはプログラムの果たしていた役割の大きさを示すものであろう。

こうした変遷を追うなかで、映画プログラムという二次的なメディアの発掘と、それをもとになされるメディア論的な分析──この論理の両輪がうまく駆動することが何より本書の魅力である。現代では「ファンダム」の存在感が増し、外部からでは個別のコンテンツの受容の形も把握できないほどに複雑化しているが、そうした現在の状況にも通ずるような問題も扱われている。

今後もおそらく資料の発見とともに、プログラムなどの映画をめぐる紙のメディアについての研究も盛んになっていくことだろうが、こうした研究には、映画に限定されないメディア同士の関係に目配せする横断的な視点が求められている。その意味では、本書はきわめてミニマムに分析の対象を限定することで、逆説的に、今後の研究のための広範な布置を用意するものであろう。本書ではポール・リクールなどの物語論も援用されるが、この方面からの応答にも期待したいところである。

【書誌情報】

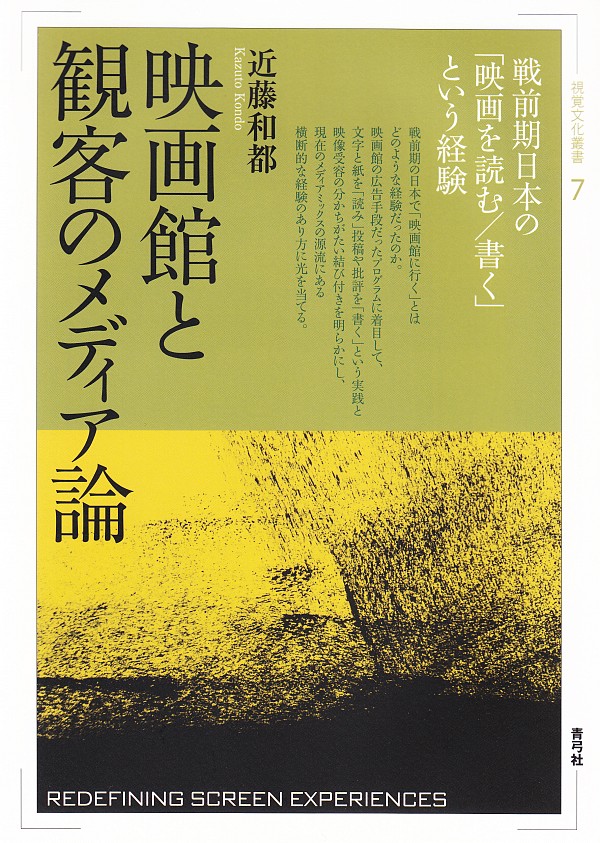

『映画館と観客のメディア論 戦前期日本の「映画を読む/書く」という経験』

近藤和都著

定価:3600円+税

刊行:2020年2月28日

判型:A5

発行元:青弓社

ISBN 978-4-7872-7430-4

https://www.seikyusha.co.jp/bd/isbn/9784787274304/

【執筆者プロフィール】

大内 啓輔(おおうち けいすけ)

早稲田大学大学院修士課程修了。論文に「ウディ・アレン『アニー・ホール』におけるオートフィクションの様相」など。