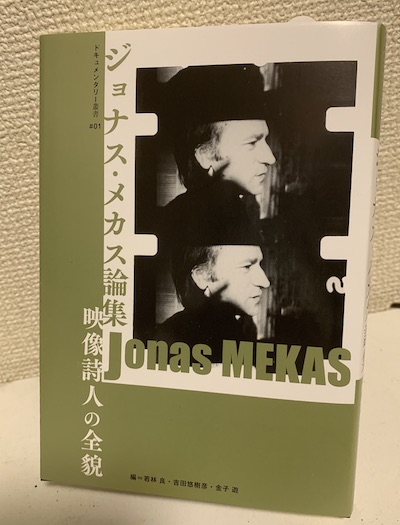

2019年1月23日に96歳で逝去したジョナス・メカス。その死から2年を迎えようとしているタイミングで刊行された『ジョナス・メカス論集 映像詩人の全貌』と題された本書は、ドキュメンタリー専門誌「neoneo」編集室が創刊した「ドキュメンタリー叢書」の第1号にあたるもので、この稀有な映像詩人に改めて焦点を当てようとする意欲的な試みである。

本書では、巻頭にメカス映画のコメンタリーの翻訳を置き、続いて公開が待たれる、メカスを悼むドキュメンタリー『眩暈 Vertigo』を制作する吉増剛造と井上春生の対談を読むことができる。縦横無尽に語られるメカスの思い出や作品への言及の数々は、メカス作品を理解するうえで新たなひらめきを提供する優れた作品論ともなっている。そして何よりメカスと吉増剛造という存在の共通点――両者の同時代性とともに、「書きながら生まれ、撮られながら刻まれる」という言葉に表される創作における速度――にも気づかせてくれるものである。

続いて、飯村隆彦や高嶺剛といったメカスと親交のあった世代の証言と交友録・エッセイなどが収められているが、これまでいくつかの媒体に発表されてきた文章がまとめられたこのパートでは、メカスをめぐる言葉たちによる肖像画を眺めているような気持ちになる。映像作家として長く断続的に交流をもった飯村の文章にあるメカスの微笑という表現が印象的だったが、ここにいくつか収められている筆者たち私蔵の写真の表情も、メカスそのひとをしのばせるものとして感慨深い。

さて、タイトルでは「全貌」と謳われているくらいだから、これまでのメカスをめぐる言説においては、その映像詩人の全体像は捉えきれていなかったことを意味するはずだ。ニューヨークのアンダーグラウンド・シネマの創始者にして、インディペンデント映画のゴッドファーザーとも呼ばれたメカス。ハリウッド的な商業主義に対抗すべく実験映画を支えたオーガナイザーにして、その実践者であったメカスは1922年にリトアニアで生まれ、1949年に弟とともに難民として祖国を逃れてアメリカに渡る。ブルックリンに身を落ち着けたメカスは到着後しばらくしてボレックスの16ミリカメラを購入し、その後の「日記映画 diary films」の素材となる映像を撮影し始める……。

そうしたよく知られる伝記的な事実とともに、本書では多角的なメカス像に迫ろうとするわけだが、後半に置かれた「ジョナス・メカス論」のパートに収められた作品分析や受容史などの論考はきわめて粒ぞろいであるといえる。何よりもメカスをなぜ今、論じるのかというアクチュアルな視線が貫かれていることに意義があるとともに、まさにそれこそが本書のコンセプトであるのだということができる。

村山匡一郎による「ジョナス・メカス、あるいは記憶・リズム・身体」はメカス作品に内在する諸要素を的確に論じつつ、個人映画そのものについて考える論考となっている。メカスによる「ニュー・アメリカン・シネマのための第1宣言」にある「観客にバラ色の夢を与える映画でなくてもいい。われわれの欲しいのは血の色をした映画なのだ」という力強い言葉を、反ハリウッドの姿勢であるとともに「個人個人に流れる血」、つまり「個人映画の作家の血」として捉えて「個人映画に体現される身体性とは私性以外の何ものでもない(…)個人映画は映画作家自身の身体に依拠して私性を前面に押し出すことが可能である」とする。これはメカスの言葉をすべての作り手、とりわけ個人映画の作り手を鼓舞するものとして捉え直すことを可能にしてくれる。

同じく越後谷卓司による「「映画国」のエヴァンゲリスト 一九六〇〜九〇年代のメカス受容から」も、山形国際ドキュメンタリー映画祭といった現在進行形で行われている試みと同期するメカスの活動を振り返るものだ。六〇年代以降の日本でのメカス受容を当時の雑誌を中心に辿っていき、「何でもない日常を撮り続け、そこに誰も気付かなかった美を見出して作品化を試みたメカスの姿勢」を、山田宏一がジャン・ルノワールについて「内部から美しさがにじんでいる」と指摘した本質的な要素と重ね合わせる。そして、国家に囚われない「映画国」という概念を体現するものとして、山形国際ドキュメンタリー映画祭が再び登場する。スクリーンで映画を上映するという営みも危機的状況にあることを考えざるをえない今、この「メカスの精神」をいかに残すかという問題を考え続けなくてはならないとも気づく。

そして、佐々木友輔「フローズン・サムネイル・フレームズ 空間へと圧縮された時間」は「フィルム(映画)、写真、ビデオ、インターネットと様々なメディアを渡り歩いてきたメカスの旅路」に焦点を当てる、新たな視点を提供してくれるものだ。いわゆる教科書的な説明では、メカスの代表作として『ウォールデン』(1969年)や『リトアニアへの旅の追憶』(1972年)といったフィルム作品があげられるものの、新たなテクノロジーを導入するメカスの姿にこそ迫らなくてはならないと佐々木は指摘する。「圧縮された時間」「抜き出された時間」という独自のタームを用いながら、メカスがこだわりつづけた「どこでもないところ」とはどこか? 自らも郊外や風景を題材に「映画による場所論」を実践し続けてきた作り手による、スリリングな思考が展開していく。

そうした本書で貫かれている現在性という意味では、「戦時中におけるメカスは、反ユダヤ主義と関わりがあったのではないか」という波紋を呼んだスキャンダルについて論じた井戸沼紀美・井上二郎「ジョナス・メカスはどこにいたのか マイケル・キャスパー『私はそこにいた』との応答をめぐって」も重要な成果である。キャスパーの論文や、メカスのオーラル・ヒストリーでの応答と徹底的に向き合うことで事実に迫ろうとするものだ。それはメカスという作家への擁護のためではなく、冷静に事のありようと対峙する真摯な態度である。こうした態度こそ、作家研究の要諦であることはいうまでもないだろう。

ほかにもヘンリー・ソローを通してメカスを語る(あるいはその逆もしかりだが)金子遊の「湖畔のメトロポリス ソローによるメカス」や、『ウォールデン』にも登場するグレゴリー・マルコプロスというアヴァンギャルド映画作家のメカスとの関連を考察する齊藤路蘭の「ジョナス・メカスとグレゴリー・マルコプロス 楽園、あるいは永遠」なども、私たちがかろうじて知っていた映像詩人の知られざる姿を「再発見」させてくれる刺激的な経験をもたらすものとなっている。

大きく話は変わるが、カンヌで絶賛を受けた『燃ゆる女の肖像』が日本でも公開され、おおむね好評のようだ。この映画が感動を呼ぶ要因は、二人の女性の愛の模様の美しさとともに、肖像画の描き直しという作業そのもののダイナミズムにある。初めは結婚相手としての商品価値を高めるために描かれた肖像画は、二人を突き動かす情動のために描き直される。どちらが真の肖像であるかはいうまでもない。『ジョナス・メカス論集』を読んでいくなかで感じた興奮とも呼べる感情は『燃ゆる女の肖像』を鑑賞したときのそれとどこか似ている。

さて、本書が「ドキュメンタリー叢書」の第1弾と銘打たれているように、今後も継続して映像作家たちの新たな肖像をひもとく論集が期待されるわけであるが、叢書の方向性として今後も、既知の作家の「再発見」というこの路線が引き継がれていくのか、はたまた未知なる作家の「発見」という別の路線へと進むのかも注目されるところだ。また、本書では巻末に置かれた詳細な作品解説と著書解題は資料として有益であることも付言しておくとともに、ここにある作品たちのさらなる再上映の機会を望むばかりである。

【書誌情報】

『ジョナス・メカス論集 映像詩人の全貌』

若林良、吉田悠樹彦、金子遊編

定価:2000円+税

刊行:2020年11月10日

判型:四六判

発行元:neoneo編集室

ISBN 978-4-9069-6012-5

【執筆者プロフィール】

大内 啓輔(おおうち けいすけ)

早稲田大学大学院修士課程修了。論文に「ウディ・アレン『アニー・ホール』におけるオートフィクションの様相」など。

![]()