教育勅語を読んだ世代にとっての天覧試合

しばらく考えてみての自分なりの結論は、どちらも村山実にとっての本当なのだろう、だ。

まず、引退して、選手、監督の重圧から解放された後の「ヤレヤレ」「サバサバした」心境でのインタビューなのは、当然、大きな影響があるだろう。

それに何より村山は、1936年生まれ。国民学校で教育勅語を読んだ、ほぼ最後の世代である。

「陛下の前で野球できる」喜びが持つ熱量、それに重さは、僕らが想像するのとは全く違う次元にあったと考えていい。

ここからは、あくまで僕の推論・想念として読んでいただきたい。

村山は、陛下の前で投げる光栄と感激で高揚するなか、ライバル球団の一期先輩で、衆目一致する天才バッター・長島にサヨナラホームランを打たれた。

陛下の眼前で負ける ― 元軍国少年でしかも一本気なガキ大将だった村山にとって、それは理性を越えた、生理的な痛みをともなう恥辱だった。咄嗟に、ファールではないか、という思い(心理学でいうすり替えに近い)が生まれた。

しかし同時に、ジャッジへの不満を言い張ることは、試合にケチをつけることになり、それこそ「不敬」にあたるのではないかという畏れも体の中を走った。

少し冷静になれば、勝ち負けはともかく、陛下に劇的なゲームをお見せすることができた、そのメインキャストに自分が選ばれた、という誇りも生まれてくる。トータルとしては、満足が上回った。

しかしその後、監督をつとめ、チームの指揮官として戦う立場を知った時に、判定一つでその試合どころか、ペナントレースの流れまで変わってしまう可能性がある怖さを、改めて痛感した。

つまり、〈天覧試合〉で打たれた自体に後悔の念はないが、本盤のインタビューのように「それより嬉しさが上回った」と自分からニコニコ言うのは、次第に自分で許せなくなっていったのではないか。

自分は打たれた直後、「あれはファール」と訴えた。その事実まで否定すると、負け惜しみからつい口走ったものと認めてしまうのと同じになる。

するとどうなるか。陛下の前でプレーをお見せした者として、そっちのほうがより恥ずかしく、申し訳が立たないことになってしまう。

現役を引退しても野球人であるのをやめない以上、例え無粋であろうと、聞かれたらまずは「あれはファール」と答えるのが勝負師としてのプライドであり、陛下への礼儀である。 ― そんな意識の反転があったのではないか。

昭和天皇の崩御は1989年1月7日。奇しくも、村山が二度目となった阪神監督1年目のシーズンを最下位で終え、チーム再建に苦労している最中だった。

そして元号が昭和から平成にかわったこの年、村山は2年限りで監督を退任。その後、二度とユニフォームを着ることはなかった。

去年(2021年)の大みそかに、DOMMUNEの「小山田圭吾氏と出来事の真相」を少しだけど見た。

ダースレイダーや亀石倫子弁護士らが出演しているコーナーでの話は、とてもタメになった。

コーネリアスの件と、今僕が書いている村山実の話はまるっきり別のことだが、そこで話題になったポイントのひとつ、

「過去の発言や行動と現在との食い違いをどこまで批判するのか」

は、覚えておこうと思った。

そんな時にこのレコードを聴き、村山の発言に驚いたのだった。

誰よりまっすぐな男だから、それゆえに時間が経ち、立場も変わると主張も変わってくる。そういうことは、ままあると思うのだ。

男の価値は、矛盾のホロ苦さに滲み出てくる。今では満足であり、今も悔しい。どちらも勝負の世界に生きる男の、本当である。

昭和のプロ野球話なので、ついつい「である」の出しどころが巧かった近藤唯之調、である。

長島茂雄との真剣勝負が野球人生の華

〈天覧試合〉という最高の晴れの舞台で主役を演じられた栄光と、そこで負けを喫した屈辱。その、整理しにくい複雑さと比べれば、長島に打たれた屈辱はシンプルだ。なぜなら、報復の機会がある。

ベースボール・マガジン社のムック『ONに挑んだ男たち』(2000)に、村山の次の阪神のエースとなった江夏豊の、こんな言葉が載っている(水本義政の記事)。

「ムラさんは長嶋さんに向かう時ロマンチストになった」

確かに、記録達成の三振は長島から奪うとわざわざ新聞記者に話して挑発し、しかも得意のフォークで決めることにこだわるのは、今のプロスポーツの価値観からすればあまりに個人的かつ美学的で、チームプレーのモラルを逸脱している。

ただし、リアルタイムならサイコーに燃える話だ。仕事も何もそっちのけでテレビかラジオに齧り付いていただろう。

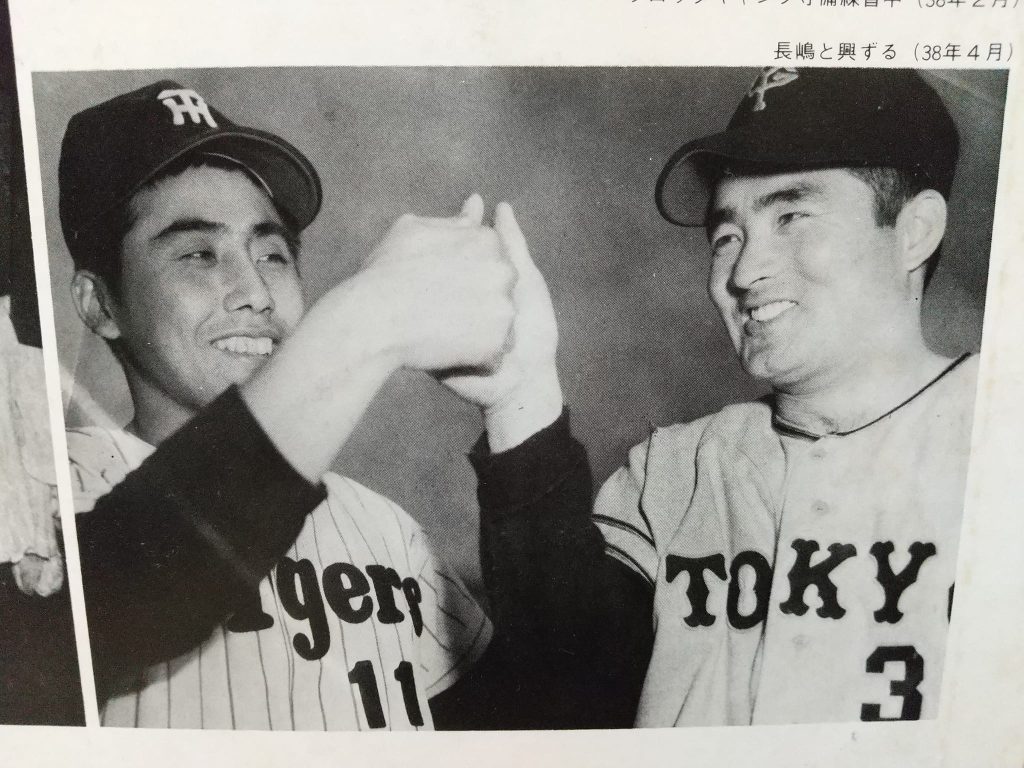

本盤でもう一つ驚かされるのは、当のライバル・長島が出てきて、1500奪三振を奪われた側としてコメントしていること。

当時、本人はまだ現役の読売ジャイアンツの選手だ。ライバル球団の選手の引退記念レコードに協力するだなんて、ふつうは考えにくい。

それに、本人や球団同士がよいとしても、ファンがどう言うか。

「阪神のレコードで巨人の選手がしゃべってるなんぞケッタクソ悪いけどな。ナガシマならしゃあないわ、許したろ」

おそらく、それだけの説得力を持つ存在だったのだろう。長島茂雄という男は。

長島

「そうですねえ、そのう、前日にですね、えー新聞の談話で拝見しましてね。明日のゲームには、ぜひともONでね、どちらかでひとつ三振奪取の、ひとつの記録をたてたいと。いうようなことを新聞で見ましてね。

えー、いつもより闘志満々でね、ひとつ打席に向かって、なんとかしてそのう、三振を恐れずにですね、むしろ三振を取る気ならこちらもね、ホームランを一発打ってやろうというような、そんな気持ちにもなりまして、行ったんです。

最初からいわゆる、速い、重い球ですね、しかも。放ってきまして。やはりあの第一球を見た時に、今日の村山くんの、気持ちがですね、あの一球になんだか執念みたいなものを感じましてね、一瞬、ちょっと、気持ちとして気負い負けしたんですけども」

村山

「向こう(巨人打線)もカチカチになっているわけです、新聞読んでますからね。なら今度、当てようとしてくるでしょ。こっちは当ててもらえるように投げるんです。

長島氏だけは当てなかったですね。最後までフルスイングだったですね。……まあ、あの球はやっぱり未だに残ってますね。よく落ちました、フォークボールがね。

やっぱりあそこで長島氏が当てに来たら、無力な感じです。他の、並の選手になりますけど。そういうところはあの人も、ちゃんと計算しているわけです。並の選手じゃないんですよ」

長島

「とにかく当てようとか、三振を逃れずに当てようとかいうような気持ちじゃなく、やはり記録に挑戦している男のね、執念みたいなものを、なんだか僕に乗り移られたような感じで、やるからにはひとつ思い切ってやろうということで。

それでやはり、案の定、確かフォークボールでね、そのう、一番嫌な、不名誉なですね、三振記録をね、えー、達成しましてね。全く打者としてはね、非常に、なんていうんでしょう。その一瞬というものは、嫌な曇りが出てきたんですけども。しかしあの時の村山くんの顔にはですね、してやったりのですね、非常に、あのう笑顔がですね、非常にやっぱり印象深く残っておりますですね」

チョーさんの、〈いわゆるひとつの〉調は現役時代からだったのがよく分かるコメントなので、嬉しくなって整理せずそのまま書き起こした。

文字にしてみると、あちこち日本語がヘン。しかし、爽やかなものが伝わる。まずハートがあって、言葉は後から付いてくる。そういう順番だ。

僕らは近年、言葉遣いが明らかにヘンだった内閣総理大臣を二人続けて見てきた。首相憎けりゃ言葉尻まで憎い、となっていく方達の尖り方は、僕は賛同しかねたが、ハートのあるメッセージをちゃんと国民に伝えてさえいれば、少しぐらいのヘンな日本語は問題になんてならなかったんですよ、と言いたい気持ちはある。

文字起こししてみて特に感心したのは、三振を喫した時の、長島の自身の心理の表現が「悔しかった」「嫌な気持ちになった」ではなく、「嫌な曇りが出てきた」だったところだ。

ネガティブな感情も、天気の変化のように突き放して話している。有名な打撃論「スーッと来た球をガーンと打つ」のように、メンタルのコントロールさえ、長島にとっては自然にできることだったのだ。

村山のレコードだというのに、いいところを長島が持っていく。それで村山は納得している。

こんな凄い男が敵だからこそ俺も燃えられたのさ、と、むしろ良い記念に感じたかもしれない。

そうして本盤は、一流選手同士ならば個と個の勝負を、時には試合よりも優先することが許された時代の精神を記録するレコードにもなった。

※盤情報

『栄光の11番 村山実』

東芝音楽工業

1973

【執筆者プロフィール】

若木康輔(わかき・こうすけ)

1968年北海道生まれ。フリーランスの番組・ビデオの構成作家、ライター。

自分史上ほぼ初めて、村山実についてよく考えてみました。レコードを見つけたんだからしかたない。しかし、そのおかげで未知の存在に近づける。聴くメンタリーは、そのためにやっているようなところがあります。

一方の長島/長嶋は、ミスタープロ野球であると同時にミスター聴くメンタリー。レコードの数がずば抜けて多いので、かえって連載では取り上げづらいままです。最下位で終わった新人監督の年でさえ、苦闘の記録を綴ったLPが出ているんだから! 今、大谷翔平の輝きを見ることでやっと、現役時代のナガシマの人気が肌実感で分かってきている感じです。