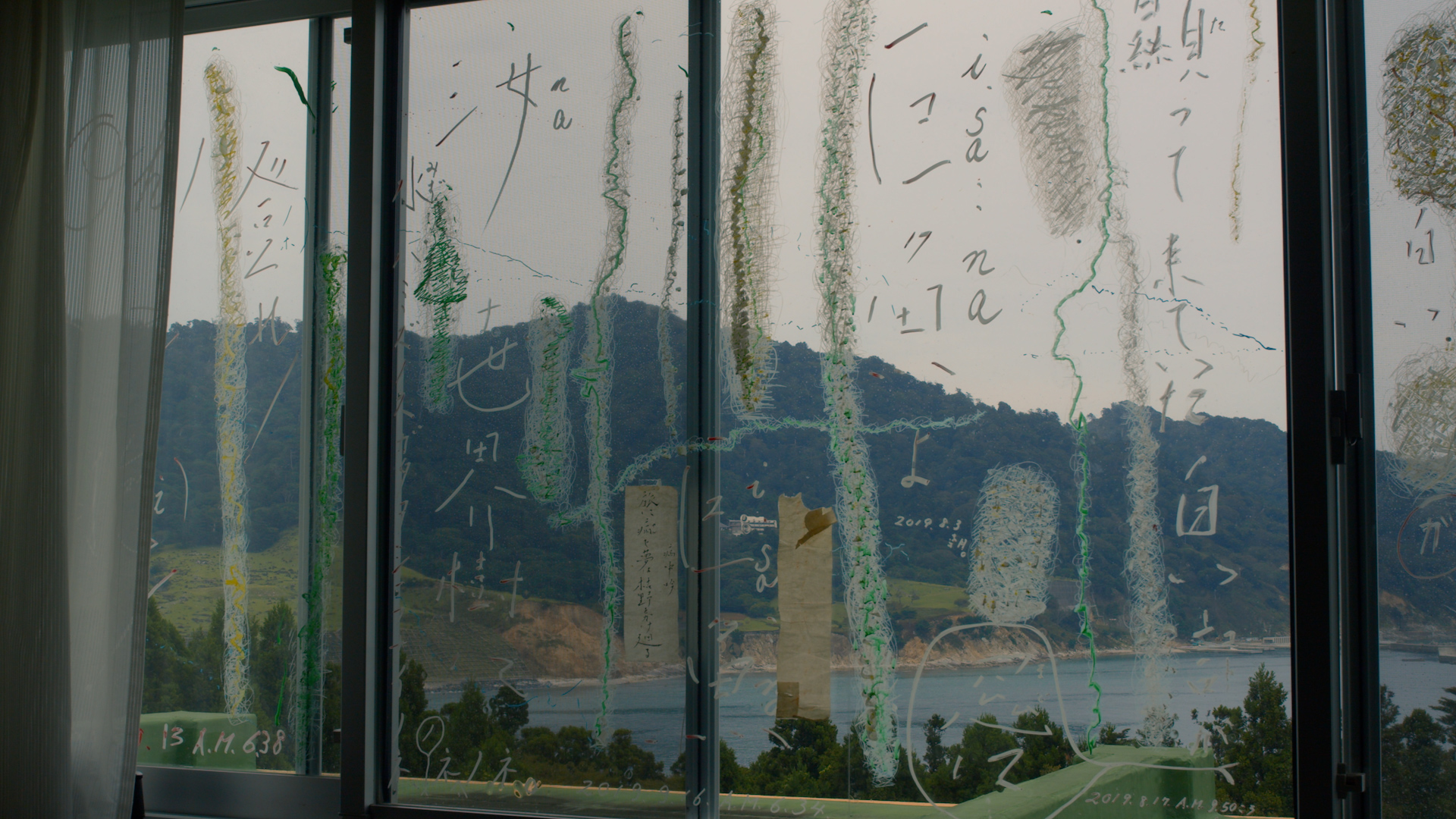

部屋の窓が映しだされている。この部屋は、石巻のホテルニューさか井206号室《roomキンカザン》であり、その向こう側に見えるのは、震源地にもっとも近い島であるという金華山である。窓ガラスには、文字や線が書かれ/描かれ、あるいは刻まれており、インクは時間の経過によって揮発し、色褪せ、くすんだ染みとして浮かんでいる。

「巨魚(isana)よ、巨魚(isana)/汝(na)+世界樹に登(ノボ)れ!」

部屋は窓外よりも薄暗く、やや角度をつけて撮影されているため、カメラ側の像が映り込むことは避けられている。しかし、こうして透明で不可視なものとなっているガラスは、表面上に残存するインクによってその物質性を露わにしていると同時に、揮発するインクは、文字あるいはその図像がたんに意味内容だけを伝達するものではなく、それじたいもまた物質であることをわれわれに感取させる。それは、ガラス面にその筆跡を残しつつも、あらゆるものたちを招来したこの部屋に白い蒸気としてたちのぼり、知らぬうちにひろがってゆくものである。「巨魚isana」とは、鮎川に棲息するクジラの古語であるばかりか、そこには「石巻/それ/私」の「i」と、「汝」の「na」が響いている。ここでの「isana」には、海のなかで呼吸し遊泳する大きなクジラと、海底へと沈潜し、死者たちを取り込みながら、メランコリーを引き受けようとする詩人・吉増剛造の姿が重なってもいる。

カメラは、ディゾルヴによって窓ガラスを通りぬけ、部屋の外、海岸とその奥に聳える金華山をとらえる。繰り返し打ち寄せる波は、潮騒とともに、砂浜の砂を引きさらっては、また新たな波を重ねていく。暗転し、シーンが変わると、クロースアップでとらえられたガラス板が映しだされる。その表面には、緑色や朱色、白色などのインクが刻まれているのだが、吉増はこのインクが過去に行ったパフォーマンスの痕跡であることを語りながら、ガラスクリーナーを吹きつけ、それを泡によってかき混ぜ、溶かし、拭い去ってゆく。

『背』は、吉増剛造とオルタナティブロックバンド・空間現代が行なったライブを中心としたドキュメンタリーである。七里圭は、冒頭に《roomキンカザン》の窓ガラスや海辺のショットと、インクの跡を消していくショットを結びつけるのだが、このイメージは、普段は穏やかな波のうちに、知覚からこぼれるその破壊の兆し、予感しえない暴力、あらゆるものをのみこんでいった津波のような形象をわれわれに見せ、地球が破壊と再構成の場であったことを露呈させる。ここで雑巾に擦られて鳴るガラスは、その中を泳ぐ巨魚(isana)の鳴き声として響いてもいる。

口を紙で覆った吉増がアイマスクを着け、イクパスイ(アイヌ民族が儀式で使用する木製の祭具)を頭に乗せると、ギターのチューニングの音が聞こえ、やがてパフォーマンスが開始される。ギターの音、次いでベースやドラムが重なっていく空間現代の演奏に合わせて、吉増はペンをガラスに押しつけ、引っ掻くようになにかを書いて/描いていくのだが、ときにその手でガラスに触れ、叩き、ハンマーを持ち出してその表面を撫でつけていく。直線を「抽象的なもの」であるとして忌避する吉増の描線は、ギザギザし、曲がりくねり、不均衡に揺れており、それは、なにかのイメージをとりむすぶことがない。目隠しをし、聴覚と触覚によって空間のざわめきをひたすらに聞きとり、それをガラスへと書き/描きつけること、それは、受動性の位置に身を置き、制度あるいは文化的枠組みの外部、つまり「背」にあって、ノイズとされ、かき消されうるものごとを受けとめようとする構えであるだろう。このような、抽象的なものへの拒否あるいは拒絶は、あらゆる制度と、それらが事物や身体を拘束し、それらをクリーンで安心安全なものとして措定することにたいする批判に由来する。このような制度こそが、ノイズとして排除される無数のざわめきを消去し、地球が触発する不穏さ、過剰さ、崇高さや畏怖の情動を忘却させ、それを開発や加工のための資源や商品として把捉しようとするものであるからだ。

目隠しをはずし、紙束を手にした吉増は、徐々に激しさを増していく空間現代の演奏とともに詩を朗読する。その叫声、その気迫はすさまじいものである。のちに『Voix』の冒頭を飾るそのフレーズ、その発語、その発声は、緊張をふくんだ、不穏であるがゆえに強烈な力の発露となって襲いかかる。言葉は瓦礫のように分散し、意味をとりむすぶことのない振動となって、三人の楽器の音と折り重なっていく。

カメラはガラス板を中心に何度も切り返され、その「背」をとらえるように、吉増もまたガラスの両極を往復する。しかし、演奏を行う空間現代の三人の姿は映されることはなく、彼らの存在は、楽器をつうじた音となって知覚されるのみである。制度に「背」を向ける彼らの即興演奏もまた、それを受けとめる身体を受動的な状態へと置きながら、熱狂のうちへと誘い込むと同時に、絶えまない撹乱によって引き離してもゆく、雑多で混沌とした音を展開する。それは、外部へと身体を開き、排除されてきたものたちと向きあうことを要請する困難さを含んでいる。

映画の終盤、一度だけ挿入される手持ちカメラの映像は、ガラス板の縁をうつし、その両極を同時に見せる。ここで吉増は、このガラス板を突き破るかのように、手のひらでそれを激しく叩き、チョークやイクパスイを突き立てる。それは、カフカの『城』における板のように、事物や言葉、世界と世界、此岸と彼岸を結びつけようとする行為である。

「背」とは、あらゆる死者たち、あらゆるものたちの背中でもあるだろう。それは、ガラスに貼り付けられた萩原朔太郎の写真や、テープレコーダーから流される土方巽の声、途中何度か朗読される斎藤茂吉の短歌であり、また木ノ内洋二から贈られたアイヌの祭具イクパスイ、若林奮から譲り受けたハンマーなどである。それによって、吉増は自身を解体させつつ、あらゆるものたちを並置しながら、広がり、あるいは開かれとなって、これまで感受した無数のざわめきを、発声あるいはドローイングによって露呈させつつ、聞きとっていくのである。

【映画情報】

『背 吉増剛造×空間現代』

(2021年/日本/DCP/ドキュメンタリー/62分)

監督・撮影:七里圭

撮影・グレーディング:高橋哲也

整音:松野泉

アソシエイト・プロデューサー:西原多朱

企画・製作・配給:チャーム・ポイント

企画協力:合同会社空間現代

制作協力:合同会社インディペンデントフィルム

共同配給:シネマトリックス

画像はすべて©charm point

公式サイト:http://keishichiri.com/se-back/

2022年10月8日(土)~10月28日(金)、新宿K’s cinema3週間限定ロードショー

【執筆者プロフィール】

板井 仁(いたい・じん)

宮城県出身。一橋大学大学院言語社会研究科博士課程在学中。専攻は映画研究。論文に「諏訪敦彦の映画制作 『ライオンは今夜死ぬ』(2017)を中心として」。その他、IndieTokyoやNobodyに寄稿。