12月22日よりポレポレ東中野と下北沢トリウッドでロードショーが始まった『はちみつ色のユン』。この作品を愛する観客が現在、着実に増えている。

国際養子縁組で韓国からベルギー人の家庭に引き取られた少年が、人種の差異のなかで自我を形成していく瑞々しい成長譚に、あるひとは自分や自分の家族を重ね合わせる。またあるひとは、アニメーションと実写のシークエンスを融合させた独特の映画構造に興味を覚える。朝鮮戦争後の混乱を背景にしたアイデンティティ危機の物語から、社会と個人の抜き差しならない関係へと思いを及ばせるひともいるだろう。

まあ、ひらたく言うと、ファミリードラマとして楽しめることはもちろん、それ以上の奥行きもしっかりある映画です。ささやかな日常描写のうまさは日本のアニメのお家芸ですが、海外もやってるなーと親しみを持って知ることができます。

原作者であり、共同脚本・共同監督をつとめたユン氏に、「neoneo」では、多様な出会い方ができる作品になるまでの成立過程を中心にお聞きしました。『はちみつ色のユン』は、バンデシネ(漫画)の人気作家であるユン氏の映画監督デビュー作となります。

(通訳:土田環 取材・構成:若木康輔)

『はちみつ色のユン』は固有のスタイルを持った「自伝」です

― 感想からお伝えします。作品自体が何重にも「対象化」が行われている点にユニークな魅力を感じました。まず、ユンさん自身による自伝的な原作があり、その2Dの世界が3DCGのアニメーションになっている。アニメ化されて活き活きと綴られる個人史が、幼い頃のユンさんが写る8ミリのホーム・ムービーと当時のニュース映像アーカイヴのインサートで常に客体化され、さらにそこに、ユンさん自身が40年振りに韓国を訪ねる実写シークエンスが加わっている。そして、育ての母とユン少年との間の行き違いが解決するストーリーの終盤、アニメーションは原点である鉛筆のスケッチ画に戻り、テーマと手法が再一体化されることになる。

この自己言及的構造への興味が、ドキュメンタリー専門媒体としてお話を伺う根拠となります。

ユン 了解です。

― その上で質問です。パンフレットに掲載のプロダクションノートによると、映画化は共同監督であるローラン・ボアロー氏からの提案だったそうですが、アニメーションと実写を融合させるアイデアは、制作のどの段階で生まれたものですか。

ユン ハイブリッドのコンセプトは、プロジェクトの出発点で決定していました。アニメーション部分は私が作り、私が韓国を再訪する実写の部分はドキュメンタリー作家であるローランが演出する役割分担です。原作の通りの映画化は避けようと当初から考えていました。

さらに共同でシナリオを作っていく段階で、手描きによる静止画、それにスーパー8で撮られた私の家族の映像やアーカイヴ映像を加えることにしました。こうした異なる要素の融合によって、韓国の知られざる歴史への視点の広がりをもたらすことができました。

特にスーパー8は、家族の素朴な記録であるゆえに純粋な歴史性があり、物語に真実味とともに、ある神聖さを与えてくれたと思います。

私自身は、『はちみつ色のユン』をドキュメンタリーとは思っていません。かといって、オーソドックスなアニメーションでもクラシックな作品でもない。様々なマテリアルの融合で固有のスタイルが生まれた「自伝」です。

物語の多くを占めるのは私自身の感情です。両親やきょうだいも、私の視点から描かれています。

デッサンは観察した事物を描画に写しかえる絵の基本であると同時に、主観的な視点をとることの確認でもありますよね。デッサンとアニメーションが私に、自分の主観を物語にする作業を可能にしてくれたのです。

― 確かにバンデシネでは自分ひとりの世界を描き、完結させることが可能です。しかしアニメーションの制作では、監督として多くの作画スタッフを束ねられた。主観的視点に少なからず影響はあったのではありませんか。個人作業から集団作業への違いも「対象化」に関わる気がするのですが。

ユン いえ、そこに大きな違いはありませんでした。私の場合は、スタッフは映画を作るために必要な技術者です。良いスタッフの存在は映画の完成度をより高めてくれますが、彼らが『はちみつ色のユン』という物語を生む固有のビジョンを持っているわけではありません。あくまでもそれは私の物語であり、私のビジョンです。

私が映画で表現したいイメージは、当然、映画の制作がスタートする前から存在しています。長い時間をかけて舞台となる場所を調べ、キャラクターをデザインし、絵コンテを作りました。全体のグラフィックが固まったところでスタッフに渡し、作画の実作業が始まったのです。

彫刻を彫るように、長い時間を編集に費やしました

― 原作者及び作者は映画の冒頭、あるいはエピローグのみに登場するのがハイブリッドな作品のオーソドックスな構成です。しかし『はちみつ色のユン』では、ユンさんが韓国の街を訪ね歩くシークエンスとアニメーションが交互に展開します。

例えば、反抗的に家を出たユン少年が孤独に夜を過ごす場面から、夜のタクシーの実写場面へとつながる時のメランコリックな素晴らしさ。それにユンさんが韓国でバスを降りる場面と、アニメのユン少年がブリュッセルでバスを降りる動きの絶妙なモンタージュ。あの劇的効果からすると、交互の組み合わせもシナリオと絵コンテの段階でしっかり計算されていたのですね?

ユン いえいえ、それはまた違うのです(笑)。撮影し、編集しながら徐々に複雑に組み合わせていった結果、現在の構成になりました。ご指摘の場面も、編集の段階で決めたものです。

実は当初は、私が韓国に帰郷する実写の部分はもっと長くなる予定でした。そしてこのプランを前提に、大勢のスタッフによるクレーンやトラヴェリングを使った大掛かりなロケーションを行いました。

ローランが演出した映像はとても美しいものだったのですが、結果的にはこれを全てオミットしました。私が俳優のようにカメラの前で自然に振る舞えなかったのが、大きな理由です。

同じ規模で再撮する予算は無いため、手持ちのカメラでロケーションをやり直しました。それが現在使われているものです。規模が小さくなったぶんだけ映像の質は劣るのですが、なんとか私も自然に写っている。1回目のロケの失敗は映画作りという冒険には欠かせない、価値のあるプロセスだったと捉えています。

こうした理由で韓国ロケの部分に尺を割けず、アニメーションの部分を増やさざるを得なくなりました。

そこで重要な役割を果たすようになったのが、俳優のウィリアム・コリンによるナレーションです。コメントは私が書いているので私自身による語り、ボイスオフのような効果が出ています。このナレーションによって様々なマテリアルの要素が結びつき、関係づけられるようになり、もともと想定していた以上の効果を生むことができました。

ですから『はちみつ色のユン』は、編集に非常に長い時間がかかった映画です。アニメーション部分だけでも、通常のアニメの制作期間よりかなり時間をかけています。

― アニメーションと実写の配分が当初の予定通りではなかった。端正な作品だけに意外で、興味深いお話です。共同監督のクレジットですが、映画として1本化させる作業のイニシアチブはユンさんが取ったと考えてよいのでしょうか?

ユン なかなかデリケートな質問ですね……。大丈夫、お答えしましょう。ノー・プロブレム(笑)。制作過程の役割分担は明確だったとはいえ、監督が2人いるわけですから、当然そこには緊張が生まれます。異なる視点が衝突しないはずがありません。

それぞれが自分のバージョンを編集し、見比べることも行いました。結果的にローランが担当した部分は少なくなりましたが、2人で本当に少しずつ、彫刻を丹念に彫り上げるようにして作った映画です。

― 尺は短いとはいえ、ユンさんの帰郷ははやはりとても重要なシークエンスです。ユンさんは映画のために韓国に帰ったのでしょうか。それとも、一度は戻らねばならないという思いはもともとありましたか。

ユン もちろん、一度は韓国へ行ってみたい気持ちはずっと持っていました。映画がそれを実行に移す、良い機会を与えてくれました。

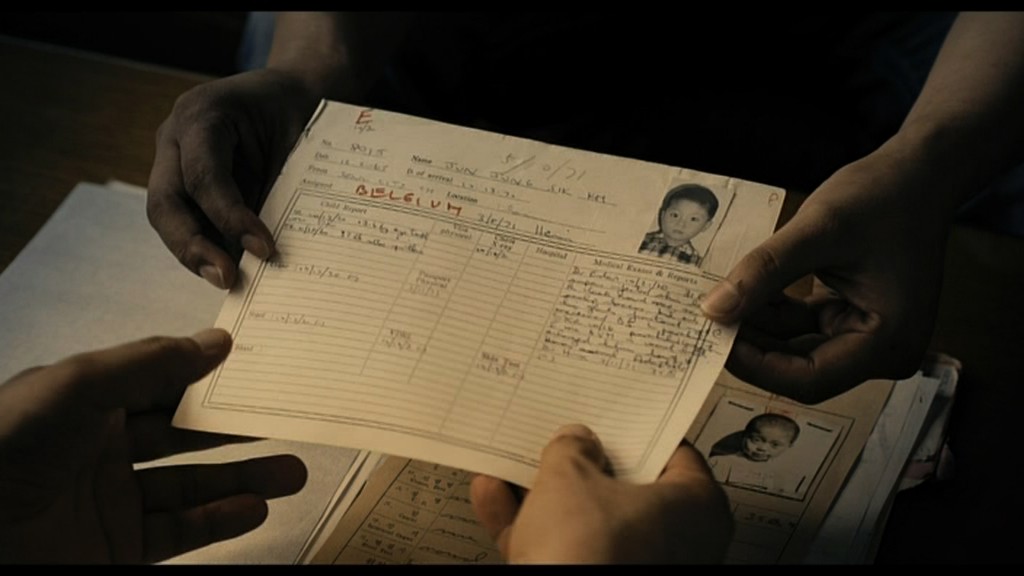

― ナレーションの効果もあって、韓国のシークエンスにはいわゆるシネエッセイ的な魅力があります。そんななかで、ユンさんが幼い頃にいた孤児院を訪ね、書類を見せてもらう場面がある。先ほどドキュメンタリー作品とは考えていないと伺いましたが、あそこには、ドキュメンタルな狙いがあったのでは?

ユン 訪ねたところで新たな事実は得られないことは、実はあらかじめ知っていました。

ただ、私自身は帰郷のシークエンスで最も満足できている場面です。職員と話をし、古い書類をめくっている間、カメラの前で私は一切演じていません。書類を見て、出生地も実の親の名前も不明な事実をもう一度確認する。何かを知ることは無いと分かっていても、私の心は強く揺さぶられている。

シナリオの段階では韓国を訪ねる場面はまだ空白ですから、「ユンが何か凄い体験をするのではないか」とプロデューサーや出資パートナーにも、まさにドキュメンタリー的な期待をされました。

しかし、私が韓国で何か特別な体験をしたわけではないことは映画を見ての通りです。そこでシナリオを再構築する必要が生まれ、ナレーションが重要な役割を担うようになりました。

カメラの前で劇的な何かは起きなかったけれども、ナレーションによって、生まれた国を再訪する姿とアニメーションを関係づけていくことができました。特にラストではアイデンティティに関わる「内面的な帰還」というものを効果的に描くことができたと思います。

私のアイデンティティはバンデシネと映画、両方にあるのです

― 『はちみつ色のユン』は制作国のフランス・ベルギー以外では、日本が世界初公開だそうですね。日本の観客にとって特に面白く感じられるのは、ユンが日本のポップカルチャーに夢中になるところです。思春期のユンはYMOのレコードに夢中になり(劇中で流れるのは「ファイアークラッカー」)、部屋にクロサワ映画やゴジラのポスターを貼っている。実際にそうだったのですか。

ユン YMOは大好きで本当によく聴いていました。あんまり繰り返し聴くので、興味のないきょうだいがレコードを割ってしまったぐらいです。つまり、セドリックが「うるさい!」とユンに腹を立てるシーンもちゃんと実話に基づいているのですよ(笑)。『七人の侍』も大好きな映画で、ポスターを後で手に入れました。少年時代は持っていなかったわけですが、ある種の目配せ、リファレンスの意味で描き込んでいます。

― では日本のアニメや漫画も?

ユン もちろん影響を受けています。私にとって日本の漫画はバンデシネと同じくらい大きな存在です。

ブリュッセルの美術学校へ通っていた1985年に日本に初めて来て、大友克洋の「AKIRA」を2巻まで買って帰りました。大友の存在はヨーロッパでは未知の存在でしたから、学校で見せたら驚かれました。それからしばらく「AKIRA」は私のところに帰ってこなかった。クラスメートみんなが回し読みし、コピーしていたのです。

ただ、どちらが正しいという話ではありませんが、日本の漫画の多くは、絵の存在が物語に奉仕するために存在し、やや隷属している印象がありますね。一方のバンデシネは物語よりも絵を重視しますが、美しい作品であるぶん、技術を見せつけるのに留まる例も少なくありません。技術は、物語るためにあるものです。まず物語りたいものがあり、そのために絵の技術をどう使い、練り上げていくか。これは映画においても同じでしょう。

― 映画づくりの魅力を知ると、ひとりで描く孤独な作業がイヤになる、ということはありませんか。あるいはその逆であるとか……。

ユン 映画の集団作業もバンデシネも、辛いことがあるのは一緒ですよ(笑)。

どちらかひとつを選ぶ必要は無いのだと思っています。私がまさに『はちみつ色のユン』で、自分のアイデンティティは韓国とヨーロッパ両方にあると語っているのと同じです。映画とバンデシネ、どちらか選べと言われたら、私は「両方」と答えますね。もしも他のジャンルとの出会いがあれば、それも選択したい。

『はちみつ色のユン』を作った経験は、私に様々なものを与えてくれました。私はバンデシネ作家であると同時に、映画を深く愛しています。

【作品情報】

『はちみつ色のユン』

(2012/フランス・ベルギー・韓国・スイス/75分/HD/16:9/アニメーション×ドキュメンタリー)

監督:ユン、ローラン・ボアロー

製作:モザイク・フィルム(フランス)、アルテミス・プロダクシオン(ベルギー)、フランス3シネマ(フランス)、バンダイメディア(韓国)、ナダスディ・フィルム(スイス)

配給:トリウッド、オフィスH 後援:フランス大使館、ベルギー大使館、駐日欧州連合代表部

©Mosaique films – Artemis Productions – Panda Media – Nadasdy Films – France 3 cinema – 2012

公式サイト=http://hachimitsu-jung.com/

★公開中

ポレポレ東中野 : 03-3371-0088

下北沢トリウッド:03-3414-0433

※大阪(第七藝術劇場)・神戸(元町映画館)ほか全国順次公開予定