足立正生。映画監督にして元日本赤軍のメンバー。その名前はすでに60年代前半に日大映研を率いて完成させた実験映画『鎖陰』(63)で伝説となり、自主製作『銀河系』(67)、そして若松プロ作品の脚本を多作し、『女学生ゲリラ』(69)などの作品を矢継ぎ早に発表。永山則夫の足跡を追った『略称・連続射殺魔』(69)では風景映画を提唱し、『赤軍PFLP・世界戦争宣言』ではパレスチナの武装闘争のプロパガンダ映画を撮って、ドキュメンタリーという既成概念に揺さぶりをかけた。

74年以降はパレスチナへ渡り、重信房子らの日本赤軍に合流した。97年に岡本公三、和光晴生らと共にレバノンで拘留され、2000年に日本へ強制送還された。2007年には岡本公三を描いた『幽閉者テロリスト』で映画監督に復活している。この政治と映画の前衛を駆け抜けてきた作家のドキュメントを撮ることに、フランス人のフィリップ・グランドリューが挑戦し、その映像作品『美が私たちの決断をいっそう強めたのだろう』が2012年の年末から公開されている。今回は『椀』、『鎖陰』、『赤軍PFLP』の続編、『美が私たちの決断~』の4本の映画作品に話題を絞って話をうかがった。

日大新映研の『椀』

――時代は半世紀以上前に戻ります。60年安保の学生闘争で敗北した後の頃のことです。足立さんは日本大学芸術学部の映画研究会に所属していて、いわゆる日大映研が日大新映研になったんですね。それで第一弾として、61年に『椀』という映画を16ミリフィルムで撮っていますね。

僕たちが入る前の日本大学芸術学部映画学科には映画研究会というサークルがあり、研究会費は学校の授業料と一緒に集めていました。だから映研も映画学科に直結していた。僕たちより年上の神原寛、平野克己、城之内元晴、谷山浩郎らが57年に映研をつくって、『釘と靴下の対話』(58)や『Nの記録』(59)それに『プープー』(60)をつくった。少し遅れて浅沼直也や僕も映研に加わりました。日大映研の人たちがダダイズムやシュルレアリスムの濃い影響を受け作品を作り、学校のカリキュラムから逸脱してしまう。それで映画研究会に解散命令が出たんです。

僕は59年に入学して、その夏から安保闘争が激しくなっていった。安保闘争をやりながら映画研究会が潰れたと聞き、仲間たちとどうしようかと話し合いました。その結果が大学からお金をもらわない日大新映研を立ち上げることだった。その第1弾が『椀』という作品だったんです。安保闘争は勝つつもりでしたが負けてしまい、新映研で映画を作って巻きかえすしかない。『椀』のシナリオは僕が書いたんですね。主人公の青年が、母親の首を鎌で切り落として逃亡する。そうすると、青年の妹が喪主になって、それを村人たちが支えて、殺人事件など何もなかったかのように粛々と葬儀を進める。葬儀が終わった後に、みんな農家へ帰っていくという物語です。それに抗うかのように、青年が喪主をやった妹を強姦するが、争議は何事も無かったように粛々と終わっていく。まさに60年安保の政治状況を隠喩する表現になりましたね。

――どのあたりが60年安保での敗北後の状況と対応するのか、もう少し詳しく話してもらえないでしょうか。

つまり、こういうことです。当時の旧左翼である日本共産党は、日本帝国主義打倒の一面的な見方からしか安保闘争を見ていなかった。それで、日本の国家権力さえ転覆すればいいのかといえば、そうではない。日米安保というのは一国の問題だけでなく、日本がアメリカの属国になっていることに問題の根本があった。だから、同時にアメリカの帝国主義とも闘わなくてはいけないというのが、僕たちが持っていた考え方でした。そこから日本共産党から分裂し、学生たちは共産主義者同盟ブントという新左翼の運動を始める。全学連もみんなブントが押さえていきました。僕たちから見れば、本当は国会なんか開けないように押さなくてはならないんだけど、共産党は平和的なデモしかやらず、日帝を打倒するつもりのない偽左翼に見えた。つまり安保闘争自体は盛り上がったのに、旧左翼と新左翼の2つに割れて、負けていったんです。

そのような時代の様相を反映して、『椀』の物語になった。映画のなかで何が何に対応するのか、図式的になるのでここでは言いませんが、そこには、一方で、天皇制と村思想の問題も入れたと思います。僕は書物では折口信夫が一番好きだったりして、右翼に近いところもあり、九州の田舎で農家の三男坊で八幡製鉄の職工になった親父の倅として育ったから土着的なものを見て育ちました。現代の原発の問題にまで繋がりますが、日本の体制や社会システムは村思想から成り立っていて、それが天皇制にまでつながっている。だから『椀』においては、妹が喪主になって村社会のなかで葬式を担う役割をやり、プチ天皇的な存在になるべくしてなっていく。妹を強姦するというのは、血族や血統崇拝のようなものを打倒すると同時に、主人公の男がそうして日本の土着的システムを壊すことの象徴にしたつもりです。

――『椀』のシナリオの制作の過程や、実際の映画製作がどのように進んだのかを教えてください。

日大映研および日大新映研は、誰がシナリオを書こうがメガホンを持とうがカメラをまわそうが共同制作ということにして、そこに僕たちの立場をこめていました。だから「足立正夫=監督・脚本」みたいなことは絶対に言わないという姿勢でした。ですが、最後まで『椀』の撮影に参加していたのは僕や沖島勲たち数人だけで、実質は『椀』と『鎖陰』は僕の監督作品だといっていいわけです。シナリオの母体を僕が書いて、そこに新映研のメンバーのアイデアを付け加えて修正していった。そして、ここまで書けば後は誰が撮っても同じだというところまでシナリオとしての完成度を持っていき、その修正稿をベースに撮影を進めていきました。

それと同時に、さまざまな映像的な実験も試みました。大学の映画学科にいるから、スタジオもカメラや機材も必要なものはみんなある。アルバイトをしてみんなでお金を持ち寄れば、なんとかフィルムくらいは買えました。ありきたりの劇映画のような映像にしたくなかったので、図書館が書籍のページを保管するために使う「ミニコピー」というフィルムを富士フィルムからもらってきて撮影に使いました。ミニコピーはもともと写真用のフィルムだから、うまくムービーのカメラでまわらない事があり、撮影ではストレスを感じましたね。おもしろいことに、画面内に強い光線や光源があると、それへと極端に片寄ってしまう性質があり、偶発的にソラリゼーションのような効果を得られる。そのように映像的には実験的な試みをして、物語は先ほど話したように、とても政治的なものであり、その組み合わせが『椀』の世界を独特のものにしています。

『椀』はモノクロで30分程度の尺ですが、サイレントにしたのは意図的です。実際には『椀』の登場人物やシーンにあわせて、アフレコでセリフや効果音を入れました。しかし、音声が説明的に思えたので、一度ラッシュの状態に戻して音楽だけを入れる決断をしました。もちろん学校のなかに録音スタジオもあり、アフレコやミキシングをやりたくて手ぐすねひいて録音部も待っていました。ですから、一度入れてもらった音声を使わないことに決めたときは、彼らとケンカになってしまいましたね(笑)。

――日大映研や新映研の作品が「実験映画」や「アンダーグラウンド映画」と呼ばれるようになるのはその頃からでしょうか。

「実験映画」という言葉は、54年か55年あたりから普通に使っていたんじゃないか。いわゆる劇場でかかるプログラム・ピクチャーからはみ出す映画という意味でした。それから、PR映画という企業が宣伝のためにつくる映画があり、松本俊夫さんが『白い長い線の記録』や『安保闘争』をつくったり、羽仁進さんが『教室』シリーズを撮ったり、シネマ57のグループで活動していた時期ですね。それが60年安保闘争の後になると、花田清輝と吉本隆明の「主体論争」があって、僕たちは前衛的な芸術運動の立場からジャンルやコンセプトを壊していこうという考え方になっていったんです。それが日大映研やVAN映画研究所の特徴である、映画人だけではなく詩人や音楽家や美術家らとコラボレーションをするという方向性を決めたのだと思います。

日大映研は前衛的な映画作品がつくれると言う意味で、その時代では突出した場でした。もちろんメジャーな映画会社の映画のほかに、独立映画や独立プロの映画もすでにたくさん作られており、さらにはPR映画や記録映画もありました。その一方で、実験映画はそれらに対するアンチテーゼとしてあったんだと思います。芸術における前衛やアヴァンギャルドの問題は、大学で勉強していました。それが行き着くところがシュルレアリスムだったわけですが、その芸術運動の発生の裏にも政治的背景があることがわかってきました。第一次世界大戦で多くの若者が意味もなく命を落とし、時代が閉塞していたときに、アンドレ・ブルトンたちがそれを打ち破ろうとしたわけです。ブルトンたちと同じことを日本で僕たちがやるにはどうしたらいいか、と考えていました。

ですから、大学のカリキュラムからは、かけ離れた実験的な試みをやっているという自負はありました。一方で、高林陽一さんや大林宣彦さんたちが個人映画を撮っており、野田真吉さんたちが「記録映画の会」を作って、僕たちも上映会などへ出かけて交流していました。そうやって学生のときは先鋭的なのですが、それでも日芸の学生の8割くらいは、安保闘争の後に需要が拡大したテレビ関連の仕事や映画会社などの映像関連の企業に就職していきましたね。だけど、僕や沖島は日大映研で『椀』や『鎖陰』を撮っているうちに、もう普通に就職しようという気持ちがなくなっていた。60年に大島渚監督の『日本の夜と霧』が3日で上映中止になるのを横目に「もう映画はいいや」と田舎へ帰っていく仲間もいました。そこで残っていた日大映研の連中と起死回生をかけて撮ったのが、次の作品『鎖陰』(63)だったんです。

実験映画『鎖陰』

――『鎖陰』は35ミリフィルムによる長篇映画ですね。この不思議な物語設定と世界観はどのように発想なさったのでしょうか。高橋鐡の精神分析や渋澤龍彦の文学の影響を受けているとも言われていますが…。

日大映研には最初4、50人にいましたが、『鎖陰』を作りながら、最後に見まわしたら4、5人になっていました。『椀』では16ミリフィルムで撮ったから学生映画といわれるのが癪なので、35ミリフィルムの劇映画にしようということでシナリオを書きはじめた。『椀』で描ききれなかったものを即物的に且つメロドラマとして作ろうという考えで数人の仲間と一致し、仮のタイトルを『虹の女』とつけました。初稿、第二稿、第三稿と稿をかさねるうちに、60年安保後の状況というのは、例えば「セックスがやりたくてもできない関係」であり、それが僕たちの実状ではないかという結論になった。男が勃起してやりたいと思っても、できない。それでは女に性器がなかったらどうなるのかと考えた。それを研究するために、巷の性科学者と呼ばれていた高橋鐡さんに会いに行きました。そうしたら「君たち、よくそんな発想ができるね」と感心された。実は、高橋さんも松竹のシナリオ学校の第一期生で入った経験があることがわかり、親しくつき合ってくれました。高橋さんによれば、昔の小野小町という女は生理的には「鎖陰」という陰部が閉じている人だったと教えてくれました。基本的なイメージはそれで固まりました。

――細かいことですが、陰部が閉じているというのは、膣欠損症というときの「欠損」というものとは医学的に違うのではないでしょうか。

小野小町の「鎖陰」には2種類の説があって、ひとつは陰部に肉と皮が被さってしまって亀裂ができていないという状態です。もうひとつは、子宮と膣の内臓そのものがないという状態がある。「ふたなり」といわれる、男性器と女性器の両方がくっついているような状態の性器があるでしょう。あれを見てみると、両方の性器が分離する前の状態で、ほぼ未完成の器官になっていますね。あれも「鎖陰」の一種です。そこはよく勉強したところです。だから、鎖陰は欠損症だといえるんです。

さて『鎖陰』のシナリオを仲間たちと共同作業で書いていましたが、最後は僕と沖島勲と小笠原の3人だけが残りました。ところが、その小笠原も肺結核で入院してしまった。とりあえず、シナリオが完成したので、映画の製作費用を稼がなくてはいけなくなり、時間があればみんなで沖仲士などにいって、40キロから60キロの金具やネジが入った麻袋を運んでいました。普通の汗じゃないですよ、重くてあぶら汗が出てくるんです。それが一番てっとり早く稼げる方法でした。僕は九州の百姓の倅に生まれて、骨太で体力に自信はあったけど、他の連中はけっこう鍛えられたと思いますよ。今度は35ミリフィルムだから資金繰りが大変でしたね。2ヶ月間そうやって稼いで撮影の資金的な準備をしては、2週間くらい撮影をするということをくり返しているうちに、4年が経っていました。

『鎖陰』の製作期間における後半は、僕はもうVAN映画研究所で仲間たちと一緒に共同生活をしていました。僕が尊敬して世話にもなっていた先輩・城之内元晴とつるんでいて、アンチ・コンセプトやネオ・ダダの芸術家たちとよく交流していましたね。いろいろな人が出入りしていて、オノ・ヨーコとか一柳慧に音楽をつくってもらいました。いろいろな映画を見て勉強をしましたが、、僕らには映画は結局「メロドラマ」に尽きるんじゃないかという考えがありました。男と女、愛と死。その間にロマンとセックスがどれくらい入っているか。それでいて『椀』のように象徴的且つ寓意的に何かを指し示すのではなく、もっと即物的に迫る映画を撮ろうとしました。たとえば、『鎖陰』の映画で老婆が殺されて、その骨を渡すシーンが出てきますが、「死」を予感させるというような中途半端な場面にではなく、死そのものを扱うという直接性を求めていた。残った者でそのように話し合い、シナリオを書き、絵コンテを切り、撮影をしていった。そうすると、自然と皆の意見が一致してくるものなんですね。

――当時の60年安保闘争における敗北後の閉塞感を、男と女がセックスをしたくてもできないという状況に仮託しているわけですね。

そうですね。戦後日本の高度経済成長がすごい勢いで進んできて、このままでは取り潰されるという感じはありましたね。そして『鎖陰』がようやく完成して、松竹東劇の試写室で渋澤龍彦さんら多くの人に見てもらいました。そのときに金坂健二も観ていた。金坂はアメリカに留学して、むこうのアンダーグラウンド・フィルムを勉強して帰ってきたところで、試写会の後、「この映画には反体制がない」と文句を言う。要するに、金坂氏はもっと実験映画的なものや後にアングラと呼ばれるような衝撃的な作風のものを求めていたんです。渋澤龍彦が「ルイス・ブニュエルの前衛映画の前例もあるけれど、『鎖陰』はそれとはまた違い、今まで見たことがないような映画のレベルに達していておもしろい」といってくれて、ちょっとした達成感を感じました。

それからしばらく映画作りから離れましたが、やはり映画に込めた思いを上映イベント(ハプニング)という形でやろうという話になった。まわりにアンチ・コンセプトの芸術家がたくさんいたので、京都の円山音楽堂を借りて『鎖陰の儀』というハプニング大会をやった。とにかく上映会を「儀式」にして、この『鎖陰』という映画は葬ろう、これは『鎖陰』の葬式なんだという意味です。関西にも物好きな人はいるもので満員になりました。赤瀬川源平や小杉武久が音楽演奏と称して、バットでボールを観客席に打ち込むなどのパフォーマンスをやった後、映画の上映をしました。ところが、当時「犯罪者同盟」というグループが居て、上映中の残りのフィルムを盗み去った。上映中止で大混乱になったんですが、それを収めて宿舎にしていたお寺の宿坊に帰ると、布団が並べて敷かれていて、その中にフィルム缶がずらりと寝かされて居たりした。

――上映の途中で仲間に上映プリントを盗まれたわけですね。まさにハプニングです。非常におもしろいエピソードですね。

そこで、東京でも上映がしたくなり、東宝の新宿文化のアートシアターの支配人・葛井欣士郎さんに相談したら、お祭り好きの人だから「やろうやろう」と言ってくれて、その為の条件が2つありました。劇場で上映するからには映倫のマークをとること、それから、日芸の設備や機材を何年間も無断で使っていたのだから、大学の許可をもらうこと、でした。映倫の審査員には、高橋さんという浮世絵研究の大家がいて、試写を見た後、「これ、何も切らないほうがいいね。いいことにしましょう」と言ってくれた。陰毛が見えているカットが2箇所あるが、切るか切らないかは自分たちで決めろと言われました。それを上映したら法律違反だから、警察が介入するだろうということでした。

今でいうレイトショーで5日間の上映でした。昼間は名画が上映され、夜は『鎖陰』の上映があるという形で、大入り満員でした。そうすると、4年間の製作期間の途中で抜けていった仲間が見に来てくれるわけです。そういう再会がうれしかった。次の作品も作れるかなという気がしました。『鎖陰』は実験的なアンダーグラウンド映画と呼ばれました。その頃にはアングラという言葉も定着しており、詩人のアレン・ギンズバーグが来日して禅寺に籠もったりしている時代でした。しかし、僕らはアンチ・コンセプトの立場から「コセンプトを取っ払え」と主張していたので、自分から「アングラ」というコンセプトを名乗るのは自己撞着だと考えていました。だから、63年のフィルム・アンデパンダンのときも、金坂健二が「アングラ・フェスティバルにしよう」と主張するのに対して、僕たち日大映研出身の連中やVAN研究所のメンバーはそれに反対したわけです。そうしたら、さすが知恵者のドナルド・リチーさんが「アンデパンダンでどうでしょうか」と言ってまとめた。

――足立さんたちは、フィルム・アンデパンダンの120秒映画に参加していませんよね。

審査なしの美術映画、個人映画、実験映画をみんながつくり、それを紀伊国屋ホールのような場所で見せることも重要だと思っていました。しかし、僕たちには「アンデパンダン」という、コンセプトがないというコンセプトも自己撞着だと映ったのです。当時の僕たちは自分にも他人にも厳しい、野武士のような集団だったのです。その頃には、次の作品『ロトを殺した二人の息子』のシナリオが書きあがっていましたので、すぐ作ろうとしていたのです。これも『鎖陰』と同じく35ミリフィルムで撮るつもりでした。佐藤重臣の「映画評論」にシナリオは掲載されています。赤瀬川源平に表紙をつくってもらい、シナリオを印刷しました。しかし、あまりに製作費がかかるということで撮影はできなかったのです。『ロトを殺した二人の息子』の製作が頓挫した頃には、これ以上沖仲士のバイトをやっていても仕方がないし、少しでも映像関連の仕事をということで、みんなはPR映画の助監督をやるようになっていました。『椀』から一緒にやっていた加藤衛が「独立系のピンク映画の世界がおもしろい」といって連れていかれたのが、若松孝二がやっている若松プロの現場だったわけです。

幻の映画『赤軍PFLP パートⅡ』

――それからは若松プロで、脚本や監督で活躍するわけですよね。ガイラ(小水一男)、大和屋竺、沖島勲、高橋伴明、それに詩人の福間健二まで、若松プロにはさまざまな異才が集まっていたんですね。それと平行して60年代後半に、足立さんはドキュメンタリーの観点から興味深い『略称・連続射殺魔』と『赤軍PFLP・世界戦争宣言』を撮るのですが、この2本に関しては足立さんの著書『映画×革命』(河出書房新社)に詳しいので、興味のある方にはそちらを読んでいただくことにして、今日は74年にパレスチナの地に渡ってから、実はずっと準備していたという幻の映画『赤軍PFLP パートⅡ』についてお聞きしたいと思います。

『赤軍PFLP』の続編は、パレスチナやレバノンに渡ってから撮りためていたビデオ・フッテージをメインに編集しようとしていた映画です。レバノンにPFLP(パレスチナ解放人民戦線)の軍事基地が3つあったので、名目上、僕はレバノンにずっといたことになっています。しかし、僕の担当は外交官のようなものだったから、PFLPのメンバーシップ・カードをパスポート代わりに、さまざまな国に出入りをしていました。それでアラブ圏内は自由に動けました。カードをチェックする方も、「こいつ、アラブ人じゃないよな」と疑わしそうな眼で見るのだけど。日本赤軍が根拠地にしていたのは、ベッカー高原とそこから南部のあたりです。対イスラエルのゲリラ戦が展開されており、前線で闘っているいろいろな革命組織があって、そこと連絡を取り合っていた。金持ち国の日本、その日本人がいるから金持ちの革命組織だと思われて、みんなが援助を求めてくるんだけど、一番貧しいのは僕たちだった。そのような反イスラエルの革命組織を集めて、貧乏長屋同盟のようなものを作るのに尽力していたわけです。

日本からビデオカメラを持ってきてもらって、パレスチナへ渡ってからずっと映像を撮っていました。パレスナからはじまって、北アフリカの砂漠のボルサリホオまで4つのゲリラ戦線があって戦闘をしている。それを順番にみていき、最後にギニア・ビサウのゲリラ闘争を撮ろうと考えていた。そこでは、アドミラール・カブラルというイデオローグ指導者に率いられた勢力がいた。この指導者が毛沢東主義とフランツ・ファノンを混交したようなイデオロギーを発揮し、森林が伐採されてモノ・アグリカルチャー社会になってしまう開発に反対して、森林のなかにこもってゲリラ戦をやっていた。その理論と戦術展開がおもしろかった。アラブ圏でのパレスチナ革命というのは、アラブ連盟のオイルダラーに支援されて、一種の金持ちによる革命みたいなところがありますが、これらのゲリラ組織やカブラルたちは本物の貧困層の革命をやっていました。世界の各地でバラバラに起きている局地的なゲリラ戦というものが、本当は大局的にみれば一つの「戦略」なのではないかと考えました。それらを広域における総合体として結びつけて戦線化するために、1本の縄をたどっていくように一つひとつのゲリラの戦地を訪ねていきつつ、ビデオカメラをまわすことにしていました。

――お話を聞いていると、プロパガンダ映画として成立した『赤軍PFLP』とは随分と違うようですね。

あれはまだ序の口、はじまりに過ぎないと思っており、続編として作ろうとしたビデオ版の続編『赤PⅡ』こそが本チャンだという位置づけでした。しかし、『赤PⅡ』の撮済みフィルムとVTRは、82年から88年にかけてのベイルートやベカー高原へのイスラエルの空爆で、破砕または焼失しました。その後の残部も、97年の逮捕時に行方不明になってしまい、恐らく破棄焼却されたものと思われます。つまりは一切が失われて、私の脳裏の中の残像と化しました。

さて、70年代にパレスチナ革命組織が大きくなってくると、アラブ諸国がそれを脅威に感じはじめて、アメリカやヨーロッパと手を組むようになった。なぜかというと、パレスチナで革命が本当に起きたら、アラブ諸国の王政国家はみんな転覆される対象となるので、自国にも火の粉が飛んでくると困るわけです。それと同時に74年くらいまでは西側諸国が国連で、イスラエルのシオニズムは人種差別主義であると決議をしていたのが、それ以降は裏切っていきます。パレスチナの民族解放闘争とゲリラ戦線は別のものだという、欧米による勝手な区分けが出てきて、そのなかでゲリラが「テロ」という犯罪行為のように矮小化されていくということが起きたんです。

――なるほど。アラブ世界においては、パレスチナこそが火薬庫だと思われていたわけですが、いま「アラブの春」と呼ばれているものはまったく違う場所からおきました。チュニジアからはじまり、エジプトとリビアへと進んで、シリアを内戦状態に追い込んでいます。また、これは足立さんの時代にはなかったソーシャル・ネットーワークやインターネットの動画サイトといった、新しいメディアが大きな役割を果しているように思います。足立さんがそれをどのように見ているかお聞きしたいのです。

まず「アラブの春」なんて言葉を使わないでほしい。あれは民衆蜂起です。ここ30年もの間、アラブの民衆が蜂起しては破れ、蜂起しては破れる変転をくり返して、その1ページがあそこまで来たということです。わかりやすくいえば、アメリカの政財界とCIAが手を組んで、アラブ世界のなかでイラク戦争後に蔓延している凝り固まった反米意識というものを、この機会に一挙に取りのぞこうとしたという面もあると思います。アラブ世界の若者がフェイスブックとツイッターを通して、情報の平準化と拡散ができるようになったということは、世間でいわれている通りです。欧米の指導者たちは、まさか彼らが独裁政権を倒すところまでやるとは思わなかったでしょうけれど。

アメリカは、最初は飼い犬にひもをつけているつもりで支援をしていて、あわよくば独裁体制が壊れてくれればいいくらいに思っていた。ところが、アラブ世界には30年間の民衆蜂起の歴史があるから、若者から年寄りや一般人にも火がついて、アッという間に予想したレベルを超えていった。エジプトは労働組合が強くて、それからムスリム同胞団というグループもあった。そこには民衆蜂起の蓄積があったんです。ムバラク元大統領の独裁政権を倒すだけではなく、エジプト革命に見られるようにムスリム的な政権が成立するところまで行ってしまうものなんですね。それを、アメリカのような植民地主義者は、いつまでたっても学ばない。真剣に考える力もなければ、それを実行する力もないんです。南北のベトナム同士を戦わせたときもそうです。現地の事態というものは、植民地主義者が考える力をすぐに超えて溢れ出てしまうものなんです。

――北アフリカからはじまった民衆蜂起の連鎖が、パレスチナにおけるイスラエルの占領状態の打破につながっていくことは可能でしょうか。それはどのように起きうると予想されますか。

パレスチナの現状は、自治政府のファタハとガザ地区のハマスに割れています。たとえば、ファタハの指導部を倒してしまえばイスラエルから独立できるかといえば、そうではない。だからといって、ハマスを仰ぐのにも耐えがたいところがあります。チュニジアとエジプトで民衆が放棄を始めたとき、パレスチナでも、若者たちがデモとストライキをはじめた。ファタハとハマスにまず統一を迫った。統一しないならば、われわれは第三極の勢力をつくるという迫り方をした。それは民衆戦線と呼ばれています。総選挙をしたらこの第三極が勝ってしまうだろうということで、自治政府とハマスが合意して、一年にわたって選挙が延期されているような状態です。イスラエルにとってはファタハもハマスも怖いが、それ以上に第三極が出てきて、パレスチナの政治状況が流動化する方を恐れているでしょう。ファタハは妥協路線で、ハマスは全土解放路線ですが、その間には無数の主張があるのです。そのなかで、パレスチナでは他の民衆蜂起が起こった国々とちがい、民衆蜂起がずっと60年間にわたって続いてきている。あんなに抑圧され続けても、パレスチナの人たち、パレスチナの共同体が、これまでよく生き抜いてきたものだと感心します。

イスラエルの政府は、ファタハと対話をするふりをして、一方でハマスをテロリスト呼ばわりして、パレスチナ西岸地区とガザ地区を分断することに成功しています。ですが、それだけでは足りないということは良くわかっているはずです。イスラエルがパレスチナ全土につくっている分離壁というものは、いまや不思議な障壁となっています。彼らは最初パレスチナ人を排斥するために、あの壁を作ったんですね。ところが、今となっては、反対にイスラエル人たちは、自分たちからあの壁のなかに閉じ込められていっている。要するに、ロサンゼルスにおけるビバリーヒルズのような、海に面したお金持ちのいる地域だけを壁で囲って、そのなかに閉じこもっているようなものなんです。そのような状態に置かれた人たちに、政治的にも経済的にも未来があるとは思えません。

(c)EPILEPTIC

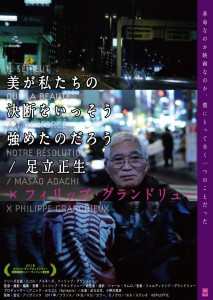

『美が私たちの決断をいっそう強めたのだろう』

――前衛的でエロティックな作風で知られる、フランスの映画作家フィリップ・グランドリューが足立正生さんを撮った映像作品、これは大いにドキュメンタリーというものの枠をはみ出す作品ですが、『美が私たちの決断をいっそう強めたのだろう』がどのような経緯で成立したのか教えてください。

2008年に渋谷のアップリンクで、フィリップ・グランドリューの特集上映があって、本人が初来日したんです。そのときに、浅井隆さんの引き合わせでフィリップと話しました。そして、彼の映像はマニエリスムなんだと主張した。マニエリスムとはイタリアのルネッサンス後期の美術の特徴をあらわす言葉ですが、極度に技巧的で不自然なまでの誇張をいとわないような様式です。要するに、伝統美とか様式美じゃなくて、ひたすらに美と人間性を追求するという観念的な方法で、遺制をこわすものをマニエリスムというんだと話した。フィリップに率直に映画の感想を伝えて、思想哲学的にこういうふうに良いと誉めたら、フィリップが感動して泣き出してしまった。「あなたのように私の映画を批評してくれた人はヨーロッパにはいない」と言っていました。それで意気投合したんです。フィリップがフランスに帰ってから、ソルボンヌ大学のニコル・ブルネーズに教えられて、私の古い作品をいろいろと見せてもらったらしい。それで、パリの「シネマテーク・フランセーズ」が政治的で前衛的な映画監督のドキュメンタリーを撮っていくシリーズを再開することになったので、フィリップがその第一弾として僕を撮ることになったんです。

――そのような偶発的で、火花の散るような出会いのうちに実現した作品なんですね。一方で、フィリップ・グランドリューと足立正生を引き合わせた、浅井氏の狙いがまんまと当たったという面もあるのでしょうね。

それで、フィリップ・グランドリューが金をかき集めることができ、4日か5日だけの期間撮れることになりました。フィリップとは国際電話で打ち合わせをしていました。私が提案したのは、あらかじめ構成するドキュメンタリーではなく、成田空港を降りたときから頭にヘッドライトのようにキャノンの7Dを括りつけて撮りはじめて、再び日本の空港を発つときまでずっと撮り続け、その感覚のままに編集したらどうか、と言ってやりました。彼はおもしろいといって乗りかけたんですが、翌日に電話してきて「それはお前のやり方だろう。僕は僕のやり方でやりたい」と言いだした。それから、実際にフィリップが日本へやってきた。最初の2日間、僕の鼻毛や耳毛、座ってタバコを吸っているクロースアップばかり撮っているので、さすがにやるな、と感心していました。

撮影の最終日になって、フィリップが「撮影したものがつまらないんだよ」といって嘆きだした。僕の私生活のことをしきりに聞いてくるので、ちゃんと午後は娘を保育園に迎えにいき、一緒にオヤツを食べて、昼寝をさせてから自分のパソコンを開いて仕事をするという生活をやってるよ、と伝えた。フィリップは「そういう私生活を撮りたい」と言いだしたが、妻と子供は「他人の映画には出たくない」と拒否しました。うちのアパートの近くのお寺に公園があり、そこにブランコがあるんだけど、夕方になってそこへ妻と娘を呼び出しました。何もいっていなかったが、僕が撮らせようとしていることがわかったらしく、フィリップの方も顔つきが変った。僕が娘のブランコを押していると、フィリップが「トレヴィアン、トレヴィアン」と言いながら撮影している。妻と子供も「お父さんと一緒ならいい」という感じでした。薄暗くてフィリップが一番好きな光線の具合だったらしく、それが『美が私たちの決断をいっそう強めたのだろう』における冒頭のロングショットになったわけです。

最終日にフィリップのためにお別れのパーティまで開いて、何度もハグをして別れました。ところが翌朝になって、またまた「あと2時間だけ撮りたい」と言ってきた。新宿ゴールデン街の店へ連れて行かれて、フィリップは照明とデジタル一眼レフのカメラを三脚に据えました。店のカウンターの前に座って、何でもいいから独り言をつぶやいてくれという。僕は人生で一度も独り言をいったことがないので、拒否しました。そうしたら、吐く息やため息でいいからやってほしいと言って、彼はそのまま狸寝入りを決めこんでしまった。フィリップの横顔を見て同情してしまい、つい、ぶつぶつと言っちゃっいました。そういうわけで、公園でのブランコの映像、タクシーのなかの映像、それからぶつぶつと僕がつぶやいている音声がメインにできるという見込みが立って、これで映画をつくる素材が揃ったということで、フィリップは上機嫌でフランスへ帰っていきました。一応、お互いに英語で会話できたから、一対一で感性をぶつけあうことができました。そんな数日間でできた映画なんですよね。ちなみに『美が私たちの決断をいっそう強めたのだろう』というタイトルは、僕が監督した『幽閉者』(08)という映画のなかで、岡本公三をモデルにした主人公が「その美しさのせいで俺たちの決断も一段と強まったのかもしれない。なにもかもが、戦いに向かうには、静かで美しすぎる風景だった」というセリフから取ってくれたとのことです。

【作品情報】

『美が私たちの決断をいっそう強めたのだろう/足立正生』

(2011年/フランス/74分/HD/カラー、モノクロ/16:9/ステレオ)

監督・撮影・編集・音響:フィリップ・グランドリュー

助監督・通訳:シャルル・ラムロ/音楽:フェルディナンド・グランドリュー/プロデューサー:アニック・ルモニエ(Epileptic)

出演:足立正生、小野沢稔彦

渋谷アップリンクほか全国順次公開中

公式サイト http://www.uplink.co.jp/movie/2012/1679

【聞き手プロフィール】