クリスティーン夫妻訪問最終日のどじょうすくい 撮影 石倉康次

クリスティーン夫妻訪問最終日のどじょうすくい 撮影 石倉康次

「視線の病」としての認知症

第7回 クリスティーンを待ちながら

<前回 第6回はこちら>

クリスティーン夫妻と別れてから8か月は慌ただしく過ぎた。

石橋典子さんは帰国するなり実行委員会を立ち上げ、クリスティーン講演会の準備を始めた。開催場所は、11月1日(土)に岡山市、11月3日(文化の日)に松江市と決まった。

市民有志に呼びかけて「クリスティーンさんを日本に招く会」を作り、岡山と島根それぞれで実行委員会を立ち上げた。

松江の実行委員会の会合を訪ねると、医療や福祉、報道、介護家族、看護学生など、さまざまな人たちが集まっていた。NHK松江放送局で働く同僚もいた。彼女にも認知症が疑われる家族がいた。年齢を確認したわけではないが、10代から70歳代までと幅広い印象だった。石橋さんがこれまでの活動を通じて出会い、声をかけた人達だが、どの人も、あの石橋さんを驚嘆させ、夢中にさせている「認知症の本人」が何を語るかに興味津々。それに関わることに興奮していた。そこから私たちの知らないどんな世界が始まるのだろうか、と期待しているようだった。

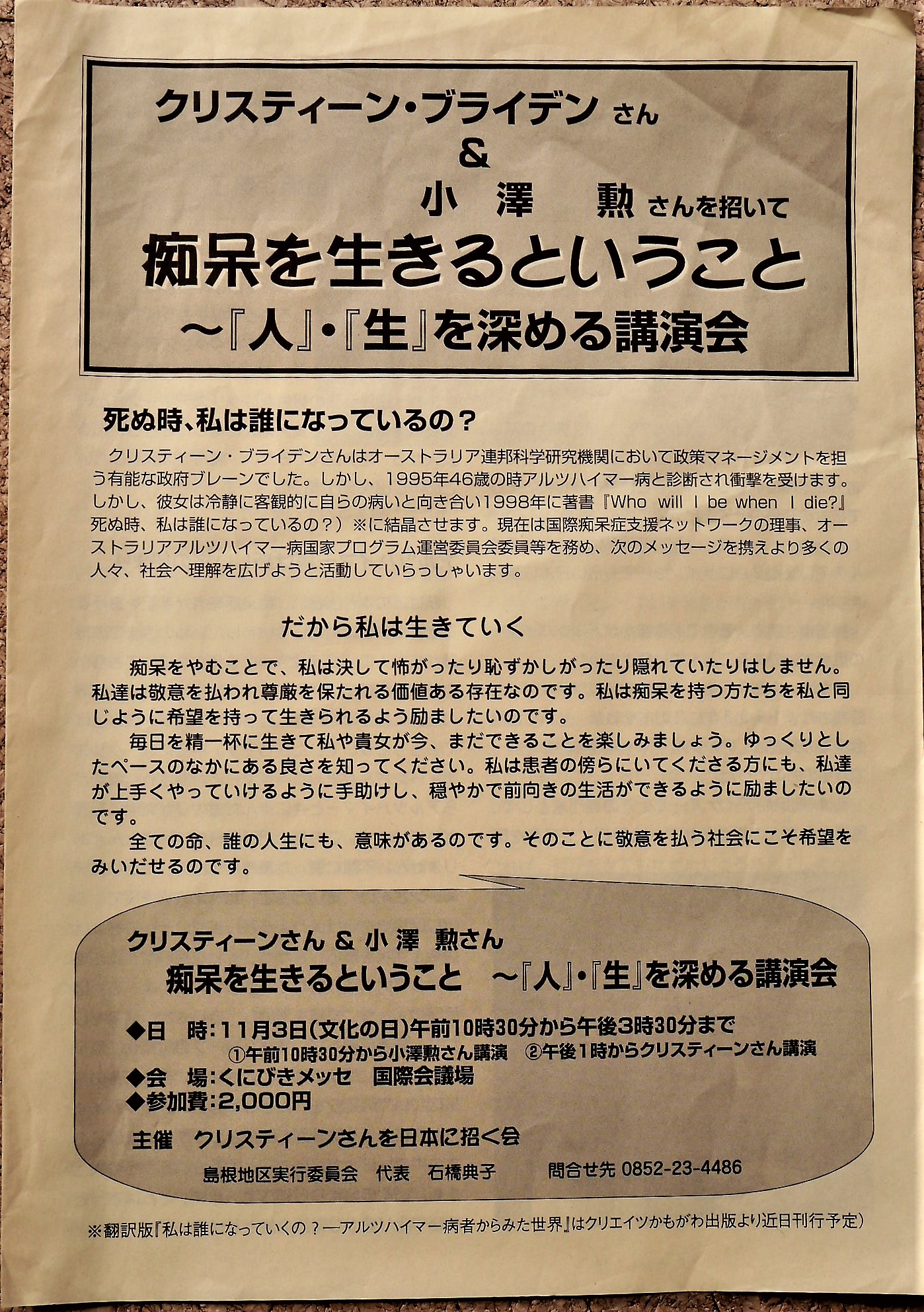

タイトルは、「痴呆を生きるということ 『人』・『生』を深める講演会」と決まった。実行委員会が作成したチラシには、「だから私は生きていく」と題する趣旨説明文が掲げられている。少し長くなるが、ここに書き写す。

「痴呆を病むことで、私は決して怖がったり恥ずかしがったり隠れていたりはしません。私達は敬意を払われ尊厳を保たれる価値ある存在なのです。私は痴呆を持った方たちを私と同じように希望を持って生きられるよう励ましたいのです。

毎日を精一杯に生きて私や貴女が今、まだできることを楽しみましょう。ゆっくりとしたペースのなかにある良さを知ってください。私は患者の傍らにいてくださる方にも、私達が上手くやっていけるように手助けし、穏やかで前向きの生活ができるように励ましたいのです。

全ての命、誰の人生にも、意味があるのです。そのことに敬意を払う社会にこそ希望をみいだせるのです。」

主語である「私」が、認知症を持つ本人から、その人とともに生きる人へと途中で切り替わり、何度もスイッチするような印象の不思議な文章。表題も、「それでも私は生きていく」ではなく、「だから私は生きていく」なのだ。

どうして「それでも」ではなく「だから」なのか?

当時私はその意味が分からず、石橋さんが気分としてそう言いたいのだろうと表面的に理解していた。

今改めて考えると、石橋さんがクリスティーンと出会って、何を受け止め、伝えようとしているかが、この一語によく表れていると思う。

その声を聞いて、自分の中に気づきがあり、もう引き返せないほどだと感じるほどの変化が起き、前に進まねばならない動機を見出してしまったのだ。そして、もう動き出していた。

それは、医療や福祉に留まらない、社会変革への意志だった。実行委員の人たちに対して石橋さんは同様の使命感を求めたし、多くの人がその思いをそれぞれの言葉で熱く表現しようとしているように、私は感じた。

認知症のクリスティーンの声は、石橋さんや他の人たちにとってのウェイクアップコールとして聞かれたのだ。自分が自分であることの危機にさらされた人が、「自分とは何だろう?」「自分にとって大切なものは何だろう?」「自分が自分であるため、これがあれば大丈夫と言える基盤とは何だろう?」と問い、残されたすべての力を使ってそれを求め、さらには周囲の力を借りて、時には迷惑をかけながらでも守り続けようとする姿。その姿を見、その声を聞いた人もまた、ウェイクアップコールを聞き、目覚めるのだ。そして、自分も他の人のウェイクコールになろうとする。あたかも、目覚まし時計で目覚めた人が、隣の人を揺すり起こし、その人が隣の人を起こすような連鎖が起きていた。

実行委員会に集った人たちが求めたのは、自分が自分であることの一番深いところでつながり、支えあうような「希望の社会」だった。たとえそれが、平和な日常生活を送っている普通の人たちには意味不明であり、実現不能な蜃気楼やユートピアのようなものであろうと。そういう連鎖は、16年経った今も、認知症の本人が声をあげる時、あちこちとで起きている。

そういう「気づきの連鎖」が起きていて、私もその中に身を置いていた。

クリスティーン講演会のチラシ

クリスティーン講演会のチラシ

この間、私は何をしていたか?

もちろん、番組を作ろうと動き始めていた。私も、石橋さんの使命感に共鳴し、クリスティーンのメッセージを日本社会に届けたいと考えていたのだ

だが、クリスティーンに会ってもなお、「認知症の外国人が日本に来て、語る」ということに世間の人々がどれだけ関心を持つか、番組企画を出したとして、それが通るかどうか、全く自信がなかった。その時私は、松江放送局というローカル局の一ディレクターであり、医療や福祉の専門の部署に属したこともない門外漢だったのだ。

活路を開いたのは、石橋さんだった。彼女の小山のおうちでの実践を取材し、その後もやりとりを続けているNHK解説委員(当時)の小宮英美さんに引き合わせてくれていたのだ。小宮さんは、1997年に、当時まだ試行段階だった認知症専門グループホームを長期取材したドキュメンタリー『ぼけなんか恐くない 痴呆老人ケアの新たな挑戦』を制作。中公新書で『痴呆性高齢者ケア グループホームで立ち直る人々』を出版するなど、NHKの内外で「認知症の第一人者」として知られていた。

相談すると、『クローズアップ現代』に話をつないでくれた。当時NHK総合テレビで平日の夜7時半から25分間放送され、視聴率10%をとる、NHKの看板番組だった。話はとんとん拍子で進んだ。クリスティーンの来日に同行取材するとともに、キャスターの国谷裕子さんがロングインタビューを行う。このインタビューを軸に番組を作ろうということになった。

2000年に石橋さんと出会ってから3年にして初めて番組づくりが動き出した。

私は本格的に認知症の勉強を始めた。知りたいこと、解決したい疑問が山ほどあり、どこから手をつけていいか分からないほどだった。ローカル局の毎日の仕事をこなしながら、本を読み、NHKが過去に制作した番組を見、近くで講演があれば聞きに行った。そうして分かったのは、当時の認知症をめぐる「常識」とクリスティーンの存在とが、いかにかけ離れているかということだった。

2003年当時、国が認知症を発症している人の数がようやく把握したような状況だった。2000年に介護保険が施行され、要介護度の認定を行う過程で得られたデータから、およそ160万人という推計値が割り出されたところだった。(2019年現在、国が使っている人数の3分の1未満である。)

認知症への関心は今ほど高くなかった。

翌年の12月に厚労省が「痴呆」から「認知症」へ行政用語を変更したことが、当時の状況を象徴的に表している。変更の理由の第一は、「痴呆」という言葉は「あほう・ばか」と通ずる侮蔑的な意味合いのある表現であることだった。第二は、この言葉が病気の実態を正しく表していないこと。第三が、早期発見・早期診断等の取り組みの支障になること、だった。

これに対し、少なからぬ医学者が反発した。厚労省という、医学界の外にある役所が用語変更を打ち出したことに対する感情的な違和が根底にあり、「認知症」という新しい用語の不備を指摘する人たちがいた。さらには、「痴呆という言葉が実態をよく表している」と公の場で主張する人も相当数いた。医学雑誌や学会では、その後も「痴呆」という言葉が医学用語として使い続けられていた。

この頃、日本の医師たちの大半が、認知症を「何も分からなくなる病気」として捉えていたのである。「病識がない」という表現も多く用いられた。「病気を自覚することができない」というのである。この時期、認知症についての啓発する講演会に行くと、医師が「本人は何も分からなくなるからいいけれど、介護する家族が大変」と語られていたことは、この連載の第1回に記した通りである。

本人への病名告知は、ほとんど行われていなかった。本人に言っても分からないし、言っても混乱するだけで良いことは何もないと考えられていた。診察室で医師は、本人ではなく家族にだけ話をすることが普通だった。「本人のために出来ることが何もない」と考えられていたからである。(1999年に日本でも抗認知症薬アリセプトが初めて承認され、使い始められていたのだが、この薬の効き目は「認知症の進行を遅らせること」であって、「治す薬」ではないこともあり、「効果は限定的」「気休め程度」と否定的に語る医師が多かった。だが、クリスティーンなど診断された本人や、彼らお話を丁寧に聞く医師達は正反対の評価をしていた。この点については、次回述べる。)

また、そんなある日に聞いた講演会で私は、病院やケアの現場で認知症の人が、ベッドや車いすに縛られる姿を写したスライドと出会った。そうした「身体拘束」が当たり前のように広がっていると言うのである。目的は、転倒などの危険や、他の患者や利用者などとのトラブルを防止するためと言われているが、「言っても分からない人」「忘れてしまう人」「困った人」と見なされると、そのような処遇を受けてしまうおそれがある。明らかな虐待なのに、「仕方がない」「必要悪」とされていた。その状況は今もさほど変わっていない。(私が聞いた講演は、元朝日新聞の記者で、現在国際医療福祉大学で教授を務める大熊由紀子さんによるもので、大熊さんは今もそうした発信を精力的に続けている。)

▼page2に続く