テレビと映画の違いってなんだろう

――ふだん取材で動かれる時のチーム編成は?

三上 記者の役割である私とカメラマン、それに音声や照明を兼ねるアシスタントの3人が基本です。地方局は大体同じだと思いますね。時にはドライバーが必要だったりしますけど。

撮影も音声も何年も撮っているうちにスタッフは変るので、クレジットはたくさん名前が出ますでしょう。ウチのカメラマンで『標的の村』に関わっていない人はいないぐらいで。記者もほとんど関わっているんじゃないかな。高江に関しては行っていたのはもっぱら私ひとりですが、普天間基地封鎖の時は総動員でしたから。

――特集コーナーのVも三上さんがつなげているんですか。

三上 カット編集ぐらいならできますけど。仕上げは撮影・編集でクレジットされている寺田俊樹君にやってもらっています。やんばる出身で、野球ばっかりやって育ってきたような素直な子でね。ただ彼もカメラマンなので、編集のプロというわけではないんですよ。

――でも、映画版の編集、いいと感じましたよ。気持ちがスムーズにつながっていて丁寧です。映画の編集ではないな、とは思いましたが。

三上 その、テレビと映画の違いってなんです? どこらへんで違うと感じるんだろう。

――僕の場合、よく気になるのはカット尻の長さです。テレビのテンポって、スクリーンで見ると気ぜわしくなるんです。テレビでは持たない、と思うぐらいが、映画では余韻として膨らんだりする。

三上 これでも、凄くゆっくりにしているんですけどねえ。私達テレビ屋はふだん、1秒1秒って削ってやっているから。どうしてもカットが早くなる。

――フォローするみたいですけど、言われてみると、高江の子ども達が自然の中で遊ぶところはそうでしたね。説明のため以上のものを見せる意識は、確かにあった。

三上 そうですか。あそこは、社内で試写会をやった時に「タルい」ってみんなに言われたところです(笑)。今回、スクリーン用の編集についても学びたいと思っていたんですけど、全くそんな時間が無かった。カットはゆっくりめにしようねと言ったぐらいのことしかできなくて、その点は悔いは残るんです。映画にするなら映画らしく、こういう風に再編集しよう、音楽もこうしようとか、幸せな制作過程を味わえるんじゃないかと思ってたんですけどねえ(笑)。

――映画は見る人が足を運んでくれて能動的に見てくれるものですが、テレビの場合は、どうしても視聴者をつかまえる意識になる。

三上 そうそう。そのへんのノウハウを私も切り替えきれなかった。

――そう言いつつ、僕も映画とテレビに決定的な違いはあるのか、は実はよく分かりません。どちらも同じビデオですから。突き詰めれば、それは作品ではなく、視聴環境の物理的違いにしかないのかも。

遡れば、テレビが生まれる前はニュースも映画の役割でしたよね。だんだんと報道はテレビがやる、映画はじっくり作品を作る、と棲み分けがハッキリしてそれが当たり前になっていった。だから、さっき僕がジーンときたと話した、QABの若い記者さん達が必死で取材している姿をスクリーンで見ることには、別の感動も生まれているんですよ。

テレビドキュメンタリーの劇場公開によって映画と報道が最接近した。ジガ・ヴェルドフがロシア革命後に連作したドキュメンタリー・シリーズ〈キノ・プラウダ〉やヌーヴェルヴァーグの時代の〈シネトラクト〉の伝統が、期せずして甦った、という映画史的な感動です。

三上 なるほど……。映画の2作目、3作目が出来るだけのものはあるんですよ。その前に『標的の村』の公開で結果を出さなくては、なんですけど。

三上流・構成の立てかた―構成を考えるのがすごく好きです

――ドキュメンタリーの場合、劇映画やテレビドラマと違って、座組みというか、スタッフのアンサンブルが作品によって結構異なります。監督さんに取材すると、プロデューサーが引っ張ってくれたという方がいたり、キーマンはカメラマン、あるいは編集マンだったという答えだったり、それぞれ違うのが面白い。三上さんの場合は?

三上 構成作家ですね。『標的の村』の映画版には直接は関わってもらってはいないんですが、九州在住の松石泉さんという構成作家に毎回、番組を手伝ってもらっています。賞を取るようなドキュメンタリーを九州で何本も手掛けている、50代半ばの男性です。

私が頼む時は具体的に構成台本を書くわけではなくて、相談役、ブレーンストーミングの相手。本当に意見が的確で、なにを喋っても分かってくれる、ミラクル頭のいいひと。

作る前に、これでいけるかどうか、松石さんと電話でワーッと話します。この時、松石さんが乗り気になってくれるものは大抵、最後までいける。親御さんが北九州の炭鉱の労働運動ではかなり有名な方だったらしくて、そこが基本として身体にしっかり入っているんですよね。

構成そのものは私がひとりでやります。それを見てもらって「ここはこうしたほうがいいんじゃない?」などと御意見番になってもらうんです。ウン、私の精神的支柱といったら松石さん。この人がいなかったら、『標的の村』も今までの番組も全て無いかも、と思うぐらいです。

――具体的な構成はひとりで。ではどんな風に構成を立てるんです? ハコ(構成表)にしたりなど、紙にはするんですよね。

三上 うーん、あんまりそういう表は作らないんですよ。やり方をよく知らない(笑)。コメントをひたすら並べていくんです。

まず映像重視で自分の心に引っかかった、絶対に出したいものからマークして、ポストイットに書き出します。私の場合、この段階で書き出すのは映像ではなくコメントなんですよ。セリフとして考える。このポストイットを大きな紙に貼って各グループを作り、ごそっと入れ替えたりしながら組んでいくことで構成をひねり出していく感じですね。これをもとに粗編(あらへん)していきます。

――ああ、ハコを作らないと聞いていったん驚きましたが、作業の質は同じですね。

―(東風・渡辺) 映画版を編集しているところを覗かせてもらいましたが、その構成の紙はなんだか凄かったですよ(笑)。いろんなやり方があるんだなあと思いました。

三上 私、昔は少女漫画家志望だったんですよ(笑)。小学生の頃は、将来の夢を聞かれたら「漫画家。絶対に漫画家」。途中から劇画が好きになって、白土三平みたいなのを描きたいと思ったりもしていて(笑)。16ページや24ページの漫画は描いていたんです。

――漫画でストーリーを作る訓練は自然としていた。

三上 さあ、訓練になっていたかどうか……。でも描いてみると難しいですよね。最初のコマをどうするかとか、何も描かない白いコマから女の子の揺れる髪の毛に入る流れとか。漫画を描いてると自然と映画を撮りたくなるところがあります。とにかく漫画と映画が大好きでした。構成を考えるのは今もすごく好きです。だから、ひとりでやるんですよ。人にやらせたくない(笑)。

それで、「私の考えたのよりいい構成があるんだったら教えて」ぐらいの勢いで松石さんに見せて。「こことここは、こっちと一緒に出来るよ」などと返されて。最終的にはずいぶん整えてもらいますけどね。

作り手としての背骨1―沖縄には最初に行った時から取り憑かれていた

――プロフィールを拝見すると、三上さんは東京生まれで、大学での専攻は沖縄民俗だったとか。今も沖縄国際大学で非常勤講師をされているんですね。

三上 はい。沖縄民俗はライフワークだと思っています。

――一度、八重山の島をいくつか回った後で本島に行ったことがあります。その時、八重山と本島は文化がずいぶん違うことを初めて実感しました。

三上 だって音階から違いますもん。沖縄民謡はドミファソシド。レラ抜きって言うんですけど、これはインドネシアと共通しています。でも八重山はドレミソラで、日本と同じなんです。だから曲が全く違う。八重山と宮古を先島と言いますが、先島・宮古と本島は、先史時代から全く別の文化を持っています。

――僕等はつい沖縄のイメージを大ざっぱに捉えてしまいがちだけど、仰る通り、本当にひとくくりにはできない。先島の民俗研究を続けることと、『標的の村』のように本島のトピカルな問題に取り組むことは、三上さんのなかでどんな風につながっているのでしょうか。矛盾はしないものなのか。

三上 宮古島のフィールドワークが研究の入り口、起点なので、沖縄本島を愛しつつ、首里文化を中心にした考え方に対しては実は抵抗はありますね。人頭税などで先島の人々を搾取してきた歴史はあるわけですから。

ウチナンチュも、あくまで本島の言葉であって八重山・宮古では無い言葉なんですよ。最近は有名になったから、おじい、おばあも知ってはいますが。BEGINのヒット曲「島人(しまんちゅ)ぬ宝」も、彼らは石垣島出身なんだから、本当は“しまぴとぅぬたから”と歌ってほしかった。石垣には“しまんちゅ”という発音は無いんです。そういうことは、どうしても気になります。先島の言葉をもっと大事にしたい、放送に乗せたいと思っているんです。そこで首里出身の人に「どこの方言かも分からないものを」みたいに言われるとカチンとなっちゃう(笑)。

――もともと、お父様の仕事の関係で子どもの頃から沖縄に通っていたとか。すぐに好きになったのですか、それとも、だんだんと魅かれていったのか。

三上 小学六年生の時に初めて沖縄本島を訪ねた時の第一印象は「怖い」でしたね。幽霊がいっぱい出そうなところだなあって。

父親がJALに勤めていたので、幼い頃から海外にはあちこち行ってたんですよ。アメリカにもしばらく住んでいたことがあって。それでも「沖縄が一番ヘンだ。こんなところ二度と来ない」と思った(笑)。なのに中学高校とずっと沖縄のことが頭にあって、大学で沖縄民俗を専攻することになりました。だんだん好きになったほうじゃないかと思いつつ、最初から取り憑かれていたんでしょうね。

作り手としての背骨2―『カムイ伝』と出会っていなければ今の私は無い

――しかし、その話といい白土三平といい、ずいぶんと濃い少女だった。

三上 沖縄と、中学三年生の時に『カムイ伝』と出会っていなければ、今の私は無いです(笑)。

――中三で! お父様が持っていたんですか?

三上 社会科の先生が貸してくれたんですよ。当時まだ24歳の若いひとで、今思えばかなり大きな影響をあの先生から受けましたね。『カムイ伝』の他にも貸本時代の古い漫画をたくさん持っていて、貸してもらうたびに「こんな漫画の世界があるんだ」と衝撃を受けました。つげ義春も未だに大好き(笑)。

例えば、労働漫画って言うんですか? 「集団就職で東京に来たサッちゃんが結核にかかって死んでしまいました」みたいな。絵は荒いし読後感は悪いし、生きてるのが嫌になるような(笑)漫画はたくさん読みましたよ。近くに貸本屋があって、そこでも誰も手を付けないような古い漫画を借りて。原発労働者に沖縄からの出稼ぎが多いことを描いた漫画が印象的で、常識なんだと思っていたから後で知らない人が多いのに戸惑ったりしました。そんな子でしたねえ。

――『標的の村』は約90分の構成に劇的なうねりがあり、ストーリーの才が窺えます。三上さん自身の背景を聞いて、とても納得がいきました。

三上 構成の部分を話題にして頂くことは、滅多にないです。沖縄の現状を伝えるのに一杯で、そこまでの話題に至らなかったこともあって。……本当ですか?

――本当ですよ! 子ども達が無心で遊んでいる自然の上を軍用ヘリが飛ぶ。この、滑り出しの部分では正直、気持ちは動きませんでした。メッセージのための絵解き、図式にするために他の大事な何かを零してしまう。そういう作りになっているのではないかと。

三上 ……(笑)。

――ところが、反対派も業者も警察も、みんな同じ島民である、と視点が重層的に広がっていくので、当初の予断は見ていて消えるんです。

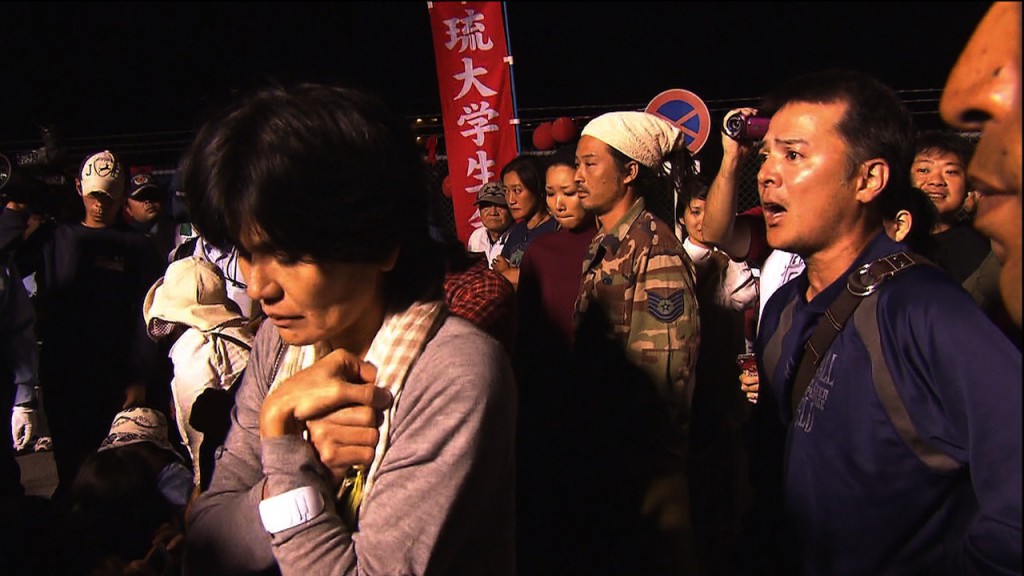

それにオスプレイの配備が迫ることが、結果的にストーリー上のタイムリミットになっている。そして全体尺が3分の2を越えたところで、台風の夜の普天間基地封鎖。米兵と住民が衝突するところは、凄い場面を撮っていると震えがきましたし、上品そうな奥さんが、すごく怖いけれどやらなくてはいけない、と言いながらゲート前に車を停めて出入りを塞ぐ……。あそこは僕はもう、涙なくしては、です。

ヤマを作ってどんどん高くしていき、住民と県警がもろに衝突してしまうクライマックスに至る構成の流れは見事ですよ。皮肉な物言いになってしまいますが、ハリウッドの劇作のセオリーにしっかり通じている。ある意味、闘争の映画、“戦争映画”ですからね。こんなに軍用ヘリがわんさか出てくるのは『地獄の黙示録』以来じゃないかというぐらいで。

三上 やらしいですよね。手垢の付いた作り方が満載だと自分でも思います。そう思いつつ……。

――いや、手垢とは思いません。緊張のピークとともに、基地があるために島民がぶつかり合うことになってしまっているのだ、と問題の構造がハッキリする。あのダイナミズムこそまさに『カムイ伝』でしょう? そして本当にオスプレイが飛来した時、ドラマティックな積み立ては一気に、現実の重みに反転します。

三上 ああ、そう言ってもらえると、ありがたいです。

次の世代への負担―少女の言葉に、見る人は倒れてほしい

――ただ、ひとつ気になることを。高江のゲンさん一家の子ども達が「オスプレイが来るのは嫌だ」と話すところ。あれは使うべきだったのかどうか。子どもは基本、親の味方ですから、親が反対運動をしていればきっとそう言うだろうと思います。つまり、発言として拾うことで、子どもに責任を負わせることにならないか? と考えてしまうんです。

三上 そういう意見が出るだろうことは、よく分かります。

――それでも、長女の海月(みづき)ちゃんの「お父さんとお母さんがオスプレイ反対に疲れてしまったら、私が代わりにやってあげたい」には、胸揺さぶられます。『標的の村』の最も神聖な場面かもしれない。12歳の女の子が、反対運動でクタクタになっている両親を傍で見て、どれだけ胸のつぶれる思いでいるか。

三上 海月ちゃんに、映画上でああいうシンボリックな役回りを与えるべきかどうか。これは私もずいぶん悩みました。

私が最初に取材で高江で入った時はまだ5、6歳で、なついてくれる子でね。その後の2008年、ヘリパッド建設現場での座り込みを国が通行妨害で訴え、現場に行ったことのない海月ちゃんまで訴えた時にはかなり驚きました。

高江の住民じゃない人まで訴えたかなり調査が杜撰で乱暴なもので、両親のゲンさんと雪音さんにダメージを与えようという、非常に卑劣な手段だったんです。いくらなんでもやり口が酷いので世論の批判が大きくなり、1週間で却下されたんですけどね。でも、「この子が国に訴えられた少女です」なんて形で見せたくはないので、海月ちゃんに関する素材は全てお蔵入りにしていたんです。

その後も定期的に高江には行き、『標的の村』を作ることになって本格的に動き出したのは去年の2月です。海月ちゃんとよく会ってまた仲良くなり、両親のゲンさんと雪音さんにも「三上さんと海月がいいなら」と言ってもらったのですが、それでも、彼女を出すことはまだ悩んでいた。周囲の大人にも「テレビに出ると海月の人生を決めてしまいかねない。海月には海月の人生がある、高江を背負わせる必要は無いんだ」と言われ、全く私も同感でしたから。

それでも、これは私のエゴなんですが、1995年に米兵に暴行を受けてそれを告発した小学6年生の女の子がいましたよね。あの子と海月ちゃんは、私の報道の出発点であり帰結なんです。「同じ12歳の女の子に何をさせてるんだ!」という思い。

1995年、QABが開局した年に起きたあの事件を契機に島民は怒り、何人もの女の子に辛い思いをさせてきたその歴史を変えるんだと大きな反対の声を挙げました。当時の大田昌秀県知事も軍用地の代理署名を拒否して日米政府を動かし、普天間基地の全面返還の発表まで至りました。

それが全て嘘だったということは、『標的の村』のなかでもおさらいとして触れています。私達はそのストーリーをローカルから全国までニュースで報じ続けてきたけれど、もともと辺野古に基地を作る計画があった、オスプレイの沖縄配備も前から決まっていたなど、伏せられた事実がたくさん出てきました。SACO(Special Action Commitee on Okinawa)という日米政府による特別委員会も、米軍基地の整理・縮小して沖縄の負担を軽減するのが目的だと言われていたけど、暴行事件が起きた95年の1月にはすでに設立され、オスプレイの話を密かに進めていたんです。

アメリカ軍はこれまでも老朽化した基地を「返還する」と恩を着せて新しい基地を日本の予算で作らせてきました。沖縄への負担軽減という口実を利用して、ありがとうと言わせて辺野古に新しい基地を作る。これが常套手段になんです。

あの少女の告発した勇気を引き受けるぞ、と大人達は立ち上がったはずなのに、結局負担は増えている。この間の報道にはなんの意味も無かった、と思わざるを得ない。沖縄をこれ以上騙していく日本政府には加担しない、と国民が言ってくれることを期待してやってきましたが、今日ここに至るまで何も変えられなかった。18年たっても、また同じ年齢の女の子に、私が背負うと言わせてしまった。

オスプレイが飛来した2012年10月1日、私は敗北感にまみれて取材していたんです。朝から、インタビューしている間も涙ぐんでしまって、答えてくれる人も泣いてしまうような状態でね。

ところが海月ちゃんだけが、私がろくに質問もしないうちに「私が代わりに」って。あれで打ちのめされたんです。「どうしてそんなこと言うの。あなたにそんなことを言われたら私は立ち直れない」とその場にへたり込むくらい、ぐだぐだでした。

海月ちゃんがまた、ふだんからクレバーというか、なにか持っている子でね。大人として対等に付き合えるんです。子どもを相手に「これとこれ、どっちが好き?」と誘導するみたいな取材はやっていて辛くなるんだけど、あの子は私が聞きたいことをそのまま投げても大丈夫で。だから、というわけじゃないんですが、あの時のコメントを使っているのは私が海月ちゃんに甘えている部分はあります。

1995年の少女と海月ちゃんを重ね合わせること、彼女の言葉を使うことは、作り手の勝手な思い入れであって甚だいい迷惑だと自分でも思います。それでも偽らざる気持ちとして、私達40代、50代、60代の人達に、次の世代に負担を渡してしまった、また同じ年の子にこんなことを言わせてどうするの? と突きつけずには済まなかったんです。

だから、海月ちゃんには申し訳ないと思っています。あなた達の世代に丸投げしてしまったこと、その象徴としてこういう場に引きずり出してしまったことの両方で。それでも、海月ちゃんのあの姿を見せない選択肢は、私の中には無いんです。そういう役割として私がいるんだと思っていますし、傷つけたくないと思うなら報道なんてやめてしまえ、と昔から言っている人間ですし。

海月ちゃんの言葉を聞いたらね、沖縄の大人達はみんな倒れそうになるんですよ。そして映画が公開されたら、日本の人達にも、彼女の言葉に倒れてほしい。

――本州に住んでいる人間がみな、沖縄の基地問題に関心を持っていない、はずはないんです。1995年の時は、多くの人が沖縄県知事といえば太田昌秀さん、と名前を覚えていましたよ。でも今はなぜか、関心の持ち方というか、持つための心理的な手続きが遠くなってしまっている。

三上 なぜでしょう?

――うーん。オスプレイや普天間・辺野古のことは、テレビでも新聞でも頻繁に報じている。なのに、どこで回路がつながりにくくなってしまっているのか、僕も分からない。特に関東以北の人にとっては、東日本大震災と福島第一原発の事故が今なお大きいことがまずあるんですけど。お恥ずかしい話ですが、僕自身も『標的の村』を見て久々に沖縄のことがヴィヴィッドに入ってきたのが正直なところです。

僕はよく、ドキュメンタリー映画の評を「深く考えさせられる。」と優等生のレポートのようにまとめる映画評論家や書き手はダメだ、とケンカを売るようなことを言ってまわっているんです。本当に考えたんなら、試写のプレス資料に頼らずそれを書きなさいよ、と。しかし今、三上さんには「考えさせられます」としか言えない。……ええと、自分で自分の首を絞めていますね(笑)。

三上 あまりに個々の生活に直結していない問題ですからねえ。でも、これだけ沖縄の観光が伸びていますから。おいしいものを食べて青い海を満喫して、と楽しみながら、基地を見て(ああこれが沖縄か……)と胸がチリッとなった人はきっと凄く多いと思うんです。なにかを持ち帰ってくれたことがある人達に、『標的の村』でそれを思い出してもらえれば、と願っています。

【監督プロフィール】

三上智恵(みかみ・ちえ)

1964年東京生まれ。父の仕事の関係で12歳から沖縄に通い、成城大学で沖縄民俗を専攻。卒業論文『宮古島の民間巫者に見る霊魂観~タマスウカビを中心に~』。アナウンサー職で大阪毎日放送(株)入社。8年後の1995年、琉球朝日放送の開局とともに両親の住む沖縄へ移住、第一声を担当。以来夕方ローカルワイドニュース「ステーションQ」のメインキャスターを務めながら(17年目)、取材、番組制作に奔走。沖縄民俗学の研究も継続し、放送業と並行して大学院に戻り、2003年春、沖縄国際大学大学院修士課程修了。修士論文『大神島における祭祀組織のシャーマニズム的研究』。同大学で沖縄民俗の非常勤講師も務める。ドキュメンタリーは主に沖縄戦や基地問題をテーマするが、サンゴの移植やジュゴンの文化を追いかけるなど海洋環境の保全と海をめぐる沖縄の文化をテーマにした番組も精力的に製作している。

【映画情報】

『標的の村』

ナレーション:三上智恵 音楽:上地正昭 構成:松石泉 題字:金城実

編集:寺田俊樹・新垣康之 撮影:寺田俊樹・QAB報道部 音声:木田洋

タイトル:新垣政樹 MA:茶畑三男

プロデューサー:謝花尚 監督:三上智恵

制作・著作:琉球朝日放送 配給:東風

(2013年/HD/16:9/日本/91分/ドキュメンタリー)

8月10日(土)より、東京・ポレポレ東中野にて公開

9月7日(土)より、沖縄・桜坂劇場にて公開

ほか全国順次公開

公式HP:http://hyoteki.com/