|だれがその映像をもとめているか

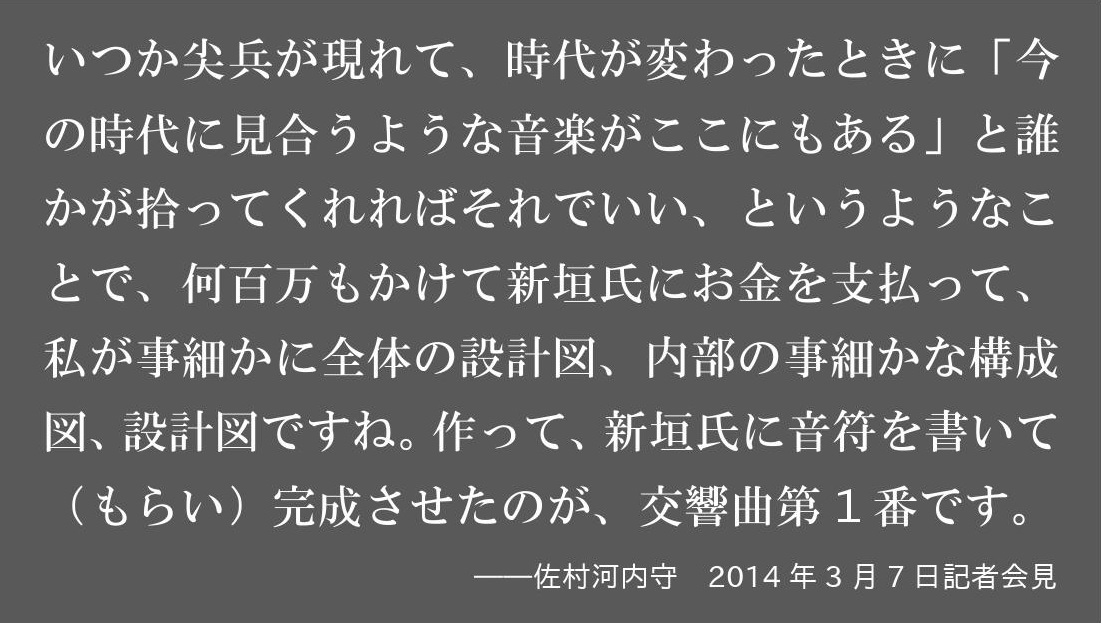

2014年3月7日午前に都内ホテルで開かれた佐村河内守の会見映像を見たものは、画面の中心を占めている短髪に裸眼のよるべない人物がほんとうに「佐村河内守」であるのか、まず疑いをもった。そして彼がほんとうに主張どおりの難聴であるのかに疑いをもった。会見には手話通訳者が介在し、会場からの質疑は彼の手の動きに通訳されて佐村河内守に伝えられ、当日午後に放送されたワイドショーではその光景もまた別のショットで律儀に画面に収められていた。そのカットバックはマスコミ各社が自発的に撮ったものでありながら、そのじつ佐村河内守によって「撮らされて」いるのではなかったか。視聴者こそが、そうして「証人」にさせられようとしている。また彼は、160分にわたる(ハリウッドの大作なみの)その会見で、それまでのテレビ出演時のみずからのふるまいを「過剰演出だった」と振り返ってもいる。

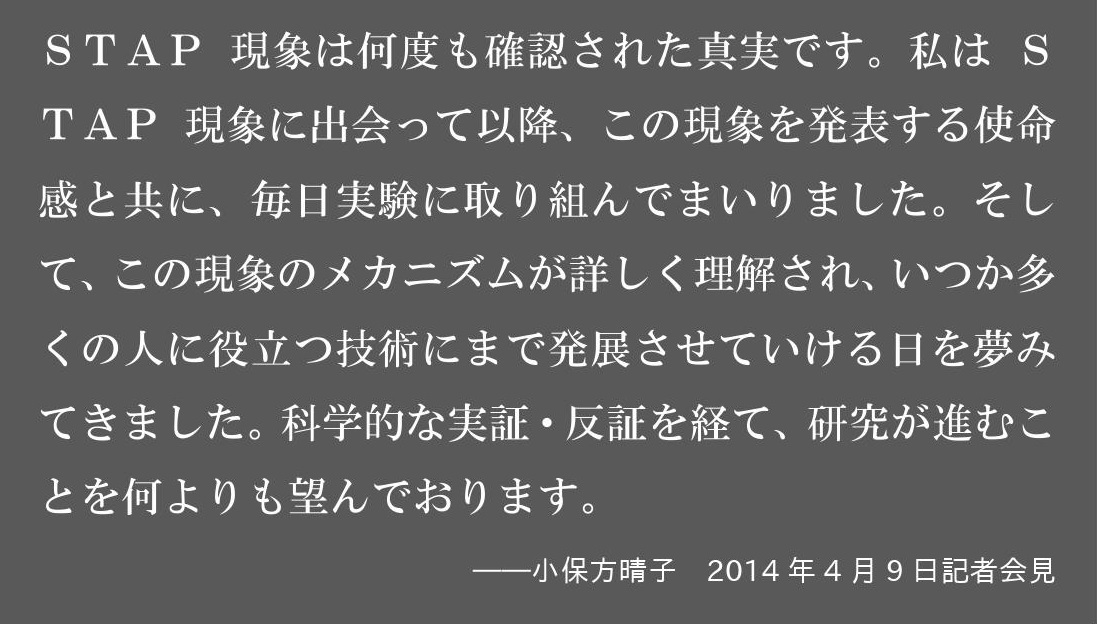

ひるがえって4月9日午後に大阪市内のホテルで開かれた小保方晴子の会見では、やはり画面の中心を占めた彼女のふるまいを積極的な「演技」としてみなす論調がつよくあり、その顔にほどこされたメイクの仕上がり具合を分析するものがあらわれては、これはプロの手によるものだ、泣くためにあえてアイシャドウを引いていない、等々の言説がまことしやかにささやかれた。彼女の呼吸が荒くなり涙声になるたびにクロースアップが多用され、翌日の日刊スポーツではその顔面が一面をかざるだろう(これは、有名選手の引退会見、または不祥事を起こしたタレントの謝罪会見を報じる際に採用してきた日刊スポーツの特徴的な報道の文体であり、そこには非常にしばしば「終焉」や「崩壊」のテーマが垣間見える)。

これもまた、小保方晴子によって「撮らされた」ショットではなかったか(そもそも彼女の研究に疑義が呈されたことのひとつには、実験結果の「画像」が既出のものに酷似していたからだ)。

わたしたちはこれらの「映像」を、そのカットバックを、そのクロースアップを、信頼すべきだろうか?

いや、おそらく問題はそこにはない。重要なのは、これらの映像が「悪質な映画」にすぎない、という事実のほうだ。30年前の哲学者が述べたように、ひとはこれらの出来事を半分しか、いやもはや半分以上信じてはいない。哲学者はこのようにつづける、「だからいまこそ現実よりも映画を信じなければならない、この世界への信頼を取りもどすために」。

このテーゼは、いまも有効だろうか?

―

|「元気が出るテレビ」でほんとうに元気は出たのか

占領期にGHQの指導のもとに放送法がさだめられ、日本でテレビ放送が始まって61年が経過した。テレビ受像機は「一家に一台」や「一人に一台」の時代を通過して、ケータイやPCに機能配分されてすでに久しい。かならずしも受像機は必要とされないし、電波を受け取らずとも、動画サイトに合法/非合法にアップロードされた番組を視聴する形態はまったく目新しいものではなくなった。

こうした多メディア上に並列するテレビ映像の布置は、ますますテレビを「純粋テレビ」化させている。『嗤う日本の「ナショナリズム」』(2005/NHKブックス)の北田暁大は、80年代以降の日本のバラエティ番組を分析して、それまでのテレビの「お約束」を積極的に画面にさらし、テレビによるテレビのためのテレビと化した外部なきテレビを「純粋テレビ」と呼んだ。多くの指摘がある通り、これはウンベルト・エーコが1980年代後半の民営化したイタリアのテレビについて述べた「パレオ/ネオTV」の議論と重なるものだが、北田は「天才・たけしの元気が出るテレビ‼」(1985-96/日本テレビ)以降のバラエティ番組における、「スタジオでVTRを見ている出演者たちを見る」という映像の二重化が、視聴者の「お約束を嗤うアイロニカルな身体」を訓育していったと指摘する。

とするならば、VTRや中継映像を見ている出演者の表情を映す「ワイプ」と呼ばれる画面内の小窓は、「純粋テレビ」のもっとも特徴的な映像文法であるといえるだろう。いまやバラエティだけでなくあらゆる番組に出現する「ワイプ」は、いわばテレビにおける「枠映像」である。そこにはデ・パルマにおける「映像そのもの」を括弧にくくる危機=批評は存在しない。

―

|なぜ不祥事を起こした企業の重役は、そろって頭を下げてはしばらく静止するのか

ところで、これらテレビ史の下位に、「会見の映像史」とでも呼ぶべきものがたしかに存在している。公的機関ならば記者クラブが開催する「記者会見」は、むろん新聞メディアの時代に端を発するものだが、いまや「記者会見」は、正面性を原則とした構図に複数のマイクと一斉に照射されるフラッシュ、企業の謝罪会見ならばそろって頭を垂れては数秒間静止する、という映像文法ぬきには想起しえない。もはやそこに真摯な謝意があるかどうかは無関係であり、ひたすら儀礼的にこれらの映像は(どうやら)必要とされている(彼らが静止するのは、謝意の表明というよりは、カメラマンへのシャッターチャンスをあたえるものだとさえ思われる)。

「謝罪会見の身体」はいわばテレビによって、テレビのために訓育された徹底して表層的な存在なのであり、もはや繰り返される会見映像は「純粋記者会見」とでも呼べそうなものだ。

そうした形式的反復を基本とする会見の映像史にあって、佐村河内守と小保方晴子の会見の2時間を超える「大作」ぶりにはいささかおどろかされる。しかしこれらの会見で記者から問われ、検証されようとしていたのは、そもそもメディア各社自身がこぞって伝えてきたものではなかったか。ここでも会見映像は、やはり外部を欠いている。そうして双方の無言の契約によって、「悪質」なカットバックやクロースアップが、ふたたび当のメディアのコンテンツとなって流通してゆく(ただし、佐村河内守と対面したフジテレビの軽部真一アナウンサーとの一問一答には、「純粋会見」を綻ばせる極小の孔が穿たれていたように思われた。軽部さん、といっておもむろに立ち上がる佐村河内守に対して、「裏切られた」という思いを痛切に語る軽部アナの声色は、やはり相互補完的な会見的演技に支えられていながら、なお非常に個人的な落胆、悲しみのようなものが、わたしには聞かれた)。

会見映像には近年、「借用証書をつきだす猪瀬直樹」(2013年11月26日)や「熊手を買い求めた渡辺喜美」(2014年3月27日)などのスマッシュヒットがあいついでいるが、猪瀬直樹や渡辺喜美もまた積極的にメディアに露出し、自作自演をかさねてきた政治家であることはおそらく偶然ではないだろう。

現代のファントムは、劇場にではなくメディアに棲みついている。

―

「悪質な映画」のブロックバスターが相次いで公開されている。公開待機中の作品もあるかもしれない。これらを格好のネタ元にした一種の二次創作(スピンオフ?)が、そしてSNS上に蔓延している。これらは世界への信頼を欠いた時代を嗤う想像力のいとなみでありながら、その実それらと鏡像的な関係をむすんでもいる。

SとOの肖像は、「悪質な映画」の時代に不気味にたたずんでいる。

※文中敬称略させていただきました。また、プレスリリースにてお知らせしていた内容から変更させていただきました。なにとぞご了承くださいませ。

―

|おもな参考文献・映像資料

金田一京介ほか編『新明解国語辞典』第四版(1989/三省堂)

水島久光著『テレビジョン・クライシス』(2008/せりか書房)

北田暁大著『嗤う日本の「ナショナリズム」』(2005/NHKブックス)

「【全文】佐村河内守氏、謝罪会見」、「logmi」 http://logmi.jp/8311

「小保方晴子さん会見コメント全文」、「THE PAGE」 http://thepage.jp/detail/20140409-00000005-wordleaf

ブライアン・デ・パルマ監督『ファントム・オブ・パラダイス』(1974/20世紀FOX)

★「documentary(s)」連載一覧はこちら。

―

|プロフィール

萩野亮 Ryo Hagino

1982年生。映画批評。本誌編集委員。立教大学非常勤講師。編著に『ソーシャル・ドキュメンタリー:現代日本を記録する映像たち』(フィルムアート社)。「キネマ旬報」誌にて2014年6月上旬号より「REVIEW」欄連載陣の末席を汚しています。

![]()