我が家にやってきたステレオには、レコードが付属品についていた。汽車の走る音を録音したレコードだった。レコードをターンテーブルの上に乗せて針を落とすと、右から左へと汽車が駆け抜けていった。そして今後は左から右へ。

― 高田渡『バーボン・ストリート・ブルース』

-

2011年の夏の話。オックスフォード英語辞典から、いくつかの単語と一緒に「カセットテープ」が削除された、とのニュースをご記憶の方もいらっしゃるかと思う。ゆっくりと姿を消しつつあるその過程そのものが細々と話題になっている感がなきにしもあらずな8ミリ・フィルムと比べると、カセットテープのことは誰も気にしていないように見える。しかし、カセットテープ自体も、録音再生のための機器も、買おうと思えばいまでも普通に買えるし、今年(2012年)公開されたジェイソン・ライトマン監督の映画『ヤング≒アダルト』では、力強く回るカセットテープの雄姿がスクリーンに映し出されてもいた。

だからといって、カセットテープはまだしぶとく現役であり続けている、などと書いてしまうと、ノスタルジーのそしりを免れないかもしれないので、明らかな事実だけを述べておこう。プリクラや携帯電話のカメラが普及するはるか以前、8ミリ・カメラやヴィデオ・カメラを手にしたことがないひとにも、自分自身を記録することと、記録された自分の姿と向き合ったときの驚き(程度の差こそあれ)とを教えてくれたのがカセットテープだったのだ。つまり、少なくともいま30代前半よりも上の世代の人間にとって、カセットテープは、多くの場合はじめての(セルフ・)ドキュメンタリー・メディアだった。

そして、もしマテリアルとしてのカセットテープが絶滅したとしても、ミックステープの概念だけはチェシャ猫の微笑のように生き残っていきそうなのは興味深い。この言葉の指し示す対象は、お気に入りの曲を適当に並べたものから、自作のトラックをも使用して高度な編集がなされたものまでと幅広いけれども、いずれにしても、自宅で容易に録音・編集が可能であるというカセットテープの特性から生まれた遊びの結果が、ミックステープだ。そして、カセットテープからCDやMP3へとメディアが移り変わったいま、デジタル・データに姿を変えた「ミックステープ」が、インターネット上の至るところにあふれている。

と、ここまで書いておいてなんですが、本稿はカセットテープへのトリビュートではないので先を急ぐことにして、ドキュメンタリー・メディアとしてのレコード、について考えてみます。まず、あらためてレコードという言葉を見つめ直すと、そもそもの意味は「記録」であり、また、本来ならば発生するそばから空気中に消えていく音を固定・保存するという特性からも、ドキュメンタリー・メディア以外の何物でもないわけです。歴史をさかのぼると、音を録音・再生する初めての装置は、1877年、トマス・エジソンによって発明されたフォノグラフ(phonograph)。 語源はギリシャ語で、phonoは「音」「声」を、graphは「文字」や「書く」を表す。ちなみにこれは、円盤状のレコードではなく、スズ箔を巻き付けた銅の円筒を使用したものだった。

細川周平の大著『レコードの美学』(勁草書房)をめくると、初期においてさまざまなブレを見せていたフォノグラフの存在意義が、時を経て次第に固定していったことが分かる。同書から、エジソンが自らの発明の翌年(1878年)、『北アメリカ評論』誌に寄稿したマニフェスト「フォノグラフとその未来」を、一部引用してみよう。

1 手紙を書くことと速記者の手を借りずに行うあらゆる書き取り。

2 盲人を煩わせずに話しかけるフォノグラフィックな本。

3 人前で話すための教育。

4 音楽--フォノグラフは間違いなく自由に音楽に捧げられるだろう。

5 家族の記録。おしゃべり、声、死の床にいる家族や偉人の末期の言葉の保存。

(合計10項目。以下略)

これについて細川は、「彼にとっては音楽よりも書き取りのための機械という側面が強く、音楽よりも声の再生を技術の主眼と考えていた。しかし彼の意図とは別に機械はやがて音楽専用になり、書き取りの役目は磁気テープ(特にカセット)の発明まで忘れられていた。」とコメントしている。いまから振り返ると、エジソンは未来を読み誤ったかのように見えるけれど、写真からの類推でフォノグラフの未来を考えた場合、娯楽よりも記録が先に来るのは自然なことだったろう。

とはいえ、娯楽と記録、このふたつの間にきっちりと線を引いてしまうと、劇映画と記録映画をまったく別のものとして考えることに似て、ある程度の意義と引き換えに、はるかに多くのものを取りこぼすことになる。大雑把に言えば、どちらも、かつて確実に存在した(そしてかなりの確率で失われてしまった)音(声)の、名残、残骸、痕跡、爪あと。黒い溝の中で、銀盤の上で、そして無形の電子データとして、もしかすると生きていた頃よりも生き生きと、新鮮な死者として、痙攣したように反復/再生され続ける。

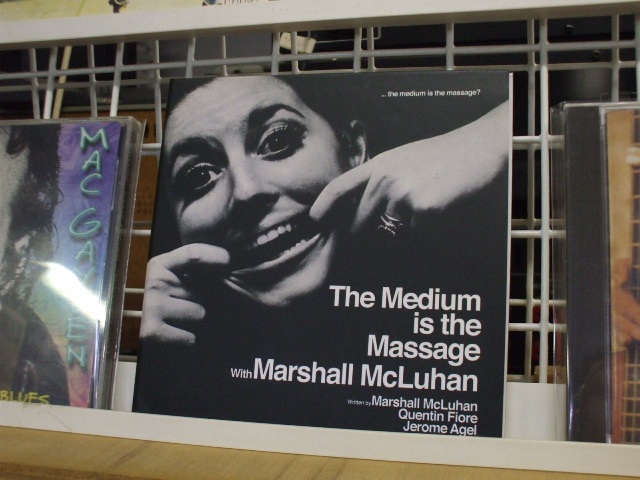

そうした、そもそもの技術的理念としてのドキュメンタリー性のほかに、1枚のレコードには、様々な位相のドキュメンタリー性が、あとからどうしようもなくへばりついてしまうことがある。たとえばここに、『メディアはマッサージである(The Medium is the Massage)』と題したCDがある。カナダの英文学者にしてメディア論者、マーシャル・マクルーハンと、グラフィック・デザイナーのクエンティン・フィオーレによる同名の著作(1967年)のレコード化で、著者自身が、フォトジェニックならぬフォノジェニック(?)な声で自作を朗読するもの。

『メディアはマッサージである』というタイトルは、マクルーハン自身の有名なフレーズ「メディアはメッセージである」のもじり。メディアはある内容を伝えるための媒体ではなく、それ自体がメッセージなのだ、という彼の主張は、ここでさらに発展して、メディアはマッサージのように人間の全身のすみずみまで行き渡る、という発想となった。彼は、メディアは人間の五感が延長したものだ、とも述べていて、これなどは、スマートフォンが肉体の一部になったような現代のわたしたちには、実にしっくり来る言い方。マクルーハンはまた、「グローバル・ヴィレッジ」という言葉の生みの親でもある。人類がこの言葉の意味を本当に理解したのは、ようやくここ5、6年のことではないだろうか?

さて、そんな思想書の朗読のレコードとなれば、エジソンの理想に極めて忠実な、レコード界の優等生に思えそうだが、しかしこれは、そんじょそこいらにあるようなスポークン・ワードのアルバムではない。そもそもマクルーハン=フィオーレによる書籍からして、さまざまなタイポグラフィが駆使され、文字と挿絵が丁々発止、火花を散らしてぶつかりあう、ヴィジュアル・ブックに近いものだった。

そして、原作の持ち味を見事に音に変換してみせたのが、ジョン・サイモン。ロック・ファンにはおなじみの業績を簡単に振り返ってみると、1941年、米・コネチカット州生まれの彼がコロンビア・レコーズに入社し、社員プロデューサーとして働き始めたのは、60年代前半のこと。66年には、ザ・サークルのデビュー曲「レッド・ラバー・ボール」を手がけ、全米チャート(ビルボード)2位に送り込んで注目を浴びた。同年には、自己名義のアルバム『ザ・バロック・イネヴィタブル』を発表している。これは、ボブ・ディラン、ザ・バーズ、ザ・ビートルズ、などのロック、ポップス系のヒット曲をバロック風にアレンジした、軽くひねりの効いたイージー・リスニング・アルバムだった。

67年にはレナード・コーエンのデビュー作『レナード・コーエンの唄』、68年にはビッグ・ブラザー・アンド・ザ・ホールディング・カンパニー(ジャニス・ジョプリン在籍)『チープ・スリル』や、ブラッド・スウェット・アンド・ティアーズ『子供は人類の父である』をプロデュース。ブラッド・スウェット・アンド・ティアーズのアル・クーパーの助言もあってフリーランス活動を開始し、ザ・バンドの最初の2枚、『ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク』(68年)と『ザ・バンド』(69年)では、プロデュースのみならず、準メンバーのように各種楽器の演奏も手がけた。

これらのいわば作家主義的な作品で名を残すかたわら、コロンビア在籍時には、会社の仕事としてのドキュメンタリー・レコードやノヴェルティ・ソングにも多数関わっていたようだ。となると、『メディアはマッサージである』も、単なる会社員の日々の業務のひとつだったのかもしれない。そうした業務が発生したこと自体、「ベストセラーという現象」のドキュメントとみなすこともできるだろう。

まあ、会社の事情はさておくとして、サイモンは『メディアはマッサージである』を作るにあたり、マクルーハンの声のみならず、スタジオ・ミュージシャンによる演奏、電子音、老若男女のセリフ、環境音などを自在に取り入れ、さらにはテープを切っては貼って、回転速度を変え……と、過剰、かつスタイリッシュな演出をほどこした。ゴダールとモンティ・パイソンが二人三脚で馬鹿歩きをしながらスタジオになだれ込んだらこれに似たものができたかもしれない、と書けば、この愛すべき目まぐるしさ、散漫さが、少しは伝わるだろうか。

2012年の現在、このレコードを聴こうとする動機は、マクルーハンの思想の理解の一助にというよりは、半世紀近くを経ていまなおヒップな音響に触れたくて、というひとのほうがはるかに多いだろう。ただしそれが手軽に可能になるのも、そもそもこのレコードがCDになっていればこそ。膨大に存在する過去音源のうち、CDや配信によって次世代に伝えられるものの量の少なさとその選択の恣意性については、たしか渡辺裕がどこかで書いていた。つまりは後世の任意の一時点において、たまたま商業的に価値があるとみなされたからに過ぎず(旧ソ連の映画監督、マルレン・フツィエフの言うところの「金による検閲」)、となると、いつどこでCD化されたかということも、音楽の受容をめぐるドキュメンタリーと言える。

ちなみに『メディアはマッサージである』は、1999年には日本盤として、2011年にはアメリカ盤として、それぞれCD化されている。マクルーハン本人はおそらく、配信という形でリリースされることを潜在的に望んでいただろうが、それはまだ実現していない。ただし、電子データは「金」よりもはるかにフットワークが軽いようで、YouTubeやUbuWebで聴ける状態になってしまってはいる(*)。

* UbuWebのマクルーハンのページ(http://www.ubu.com/sound/mcluhan.html)、下から4分の1くらいのところ。

一例として挙げるには、『メディアはマッサージである』は演出も受容もいささか極端だけれども、たとえばSLブームの時代にはSLの走行音を収めたレコードが各種発売されたし、人気の競走馬や野球選手の引退に際してはその業績を称えるレコードが作られたりもした。ある程度歳のいったひとなら、記憶のホコリをはらえば、似たような事例はすぐに思い出せるだろう。そしてまた、中古盤屋の「その他」の仕切り板のところで、リサイクル・ショップの片隅で、実家の物置で、いくらでも見つけられる。そんなものにはいまでは誰も興味を示さないだけの話だ。

ただし、レコードというレコードにはすべて、さまざまな位相/濃度のドキュメンタリー性が溶け込んでいると気づいてしまうと、素通りはもう不可能。いちいち立ち止まって、耳をそばだてずにはいられない。となると、蓄音機に向かって虚心に耳を傾けるあのビクター犬も、一匹のドキュメンタリストだったのだろうか……と、妄想は果てしなくふくらんでいく。

*イメージ写真撮影=若木康輔 撮影協力=ざりがに堂

-

|音源情報

『The Mediumis is the Massage with Marshall McLuhan』

LPオリジナル・リリース 1967年(Columbia)

CD 2011年(FiveDay Weekend)

-

|執筆者プロフィール

鈴木並木 すずき・なみき

1973年、栃木県生まれ。派遣社員。最近は『アジア映画の森 新世紀の映画地図』(作品社刊)にキム・テギュン論を寄稿。一般の観客が映画についてあれこれ語るトーク・イヴェント「映画のポケット」(現在休止中)を夏頃には再開しようかと構想中。