クリス・マルケルは、日本では実験性に富んだ映画史に残る名作『ラ・ジュテ』の監督として認知されている。また、同作をテリー・ギリアムがハリウッド映画『12モンキーズ』の原案としたことでも有名である。私自身、これまで幾度となくこの『ラ・ジュテ(1962)』や『サン・ソレイユ(1982)』を教材に授業を行ってきたので、この作家について、それなりに知っているつもりでいた。しかし、本書を読んで私は「クリス・マルケル」というこの特異な作家の活動に驚愕した。恥ずかしながら、私は『サン・ソレイユ(1982)』以降、2012年に亡くなるまでの足跡について殆ど何も知らなかったのだ!

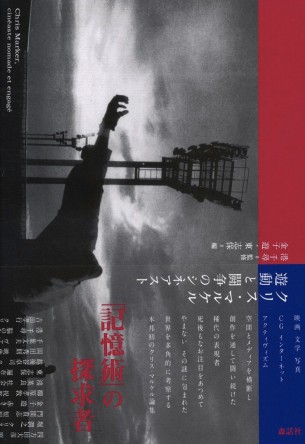

本書は、2013年の山形国際ドキュメンタリー映画祭で行われた「クリス・マルケル特集上映」の関係者の呼びかけで出版された、日本初のマルケル論文集である。四方田犬彦・港千尋・鴻英良を始めとした総勢12名の論者が、それぞれの視点でマルケルの活動を論じているのだが、個々の論文に通底する同種のトーンを醸しだしている。それぞれの言葉や論点が差異を持ちつつも有機的に繋がり、分断される感覚が無い絶妙なアンソロジーであり、読後には、「クリス・マルケルとは一体何者なのか?」というより強い知的興味が読者に残る。

まず、本書を通じて伝わってくるのは、彼は、一貫して体制・既存のシステム・権力への「順応」を拒んだということだ。アクティビストとしての彼は、驚くべきフットワークの軽さで世界各地に赴き、先見的なドキュメンタリー映画を制作した。アフリカ、旧ソ連、メキシコ、革命直後のキューバ、ベトナム、北朝鮮、中国、日本・沖縄など、社会主義国と「帝国」の被支配地(旧植民地)を中心に、労働者や現地人(つまり虐げられてきた人々)と共闘する精神で映像化していった。

また人的なネットワークもマルケルの活動にとっては欠かせない部分で、アラン・レネエやゴダールなどの著名な映像作家達とも連携して制作した『ベトナムから遠く離れて(1967)』は有名である。この集団での連帯・協働・インディペンデント形式での制作スタイルと作品群が本国フランスでは良く知られ、「マルケル=記録映画」といった定型で見られる事も多かったようだ。しかしマルケル自身は、単に「記録映画作家」と見られる事を否定的に捉えていたようで、やはり『ラ・ジュテ』が自分の代表作で、この映画をとても大切にしていると、1965年に東京・渋谷で邂逅した日本の映像作家・松本俊夫に語ったという。松本氏によれば、マルケルは頑固な人で、一緒に食事をした店にテレビがあったが、「見たくない!」とわざわざ席を移動し背を向けて「テレビは敵だ」と話したという。

話を戻せば、マルケルは、アクティヴィスト・記録映画作家に留まることはなく、表現領域においても軽やかにその境界を飛び越えていった。小説・写真・フィルム・ビデオ・コンピュータスクリプトを駆使したCD-Rom・ビデオインスタレーション・インターネット上にアバターを登場させるなど、使用する映像テクノロジーの領域も時代と共に常に拡張していった。例を挙げれば、沖縄戦を題材にしてPower Mac 8100で制作された『レベル5 (1996)』・「セカンドライフ」というネット上の仮想空間に制作した『ouvroir(2007)』は、まさに現在の新自由主義グローバリズム社会、即ちコンピューターネット上の膨大なデータベースに個人が管理され、戦争や虐殺の記憶など「権力に不都合な記憶は忘却させられていく現代人の危機」を予見していたといえるだろう。また最晩年には、写真集『パッセンジャーズ(2011)』を発表し話題になった。

このように日本では殆ど知られていないが、つい最近まで現役作家として世界に鋭い眼差しを向け続けた事実が、本書によって、次々と明らかとなってくる。

しかしながら、何故マルケルは、様々なメディアで表現し続けたのか?それは「イメージとは何なのか?」といった問題を探求し続けたからであろう。幻視・幻覚・虚像・記憶・想起・拡張現実も含んだ人間の見るあらゆる「イメージ」を射程としたからだ。彼は、それを映像で表現(撮影・編集)しつつ、優れた詩的コメンタリーによって自ら語るという二極性を作品の中に体現した。彼のコメンタリーはナレーションのような映像の説明ではなく、俯瞰する他者の声であり批評であり、時としては「詩」である。その点において、この知の巨人は「映像哲学者」とでも言えようか。彼が実践した映像に於ける運動・記憶・時間の問題は、ジル・ドゥルーズの映画論で語られるずっと以前から、常にあらゆる権力に対し、戦略的な作品を発表し続ける為の「自らを突き動かす原動力」であったのだ。

代表作『ラ・ジュテ』は殆どが静止画による実験的映画であるが、時を同じくして、日本でも同じ手法で実験映像作品が制作されていた。それは、松本俊夫の『石の詩』である。それまで出会っていない2人の作家が描いた『ラ・ジュテ(1962)』と『石の詩(1963)』が、他例がなかった同手法で偶然にもほぼ同時期に制作されていた事実を松本氏から直に聞いた。マルケルは『石の詩』を高く評価し、松本もまた『ラ・ジュテ』をとても気に入っている作品だと言う。マルケルと松本には映像の手法だけでなく、「映像表現に於けるイメージと記憶」の問題や、既存の社会・映画制作のシステムに抵抗し、独自の制作手法を確立した点など、映像作家としての精神性に於ける共通点が非常に多い。

本書は、映像作家・研究者は勿論の事、マルケルに関心をもつすべての人にとって必携の良書であり、このような「実験精神や表現手法への挑戦が継承されていく為の手引書」になるのは間違いないと筆者は確信している。長年、独自の道を歩んできた反骨のシネアストの初期作品から晩年の作品まで、様々な角度から詳細に論じられ、年譜やフィルモグラフィーも充実している。この本を片手に、是非クリス・マルケルの作品とその奥深い世界に触れて頂きたい。

クリス・マルケルは、2013年の山形国際ドキュメンタリー映画祭で特集上映された

【書誌情報】

『クリス・マルケル 遊動と闘争のシネアスト』

執筆者=四方田犬彦、堀潤之、門間貴志、金子遊、柳原孝敦、鴻英良、東志保、越後谷卓司、岡田秀則、千葉文夫、港千尋、吉田孝行

森話社

本体価格3,500円(+税)

2014年11月刊行 四六判 上製320頁

目次・出版社詳細ページ

http://www.shinwasha.com/071-5.html

1/15(木)発刊記念イベント実施!

【News】1/15(木) 開催!『クリス・マルケル 遊動と闘争のシネアスト』刊行記念トーク&レクチャー 「マルチメディア・アーティストとしてのクリス・マルケル」

【執筆者プロフィール】

風間 正(かざま・せい)

映像作家・理論家。1956年 東京生まれ。中央大卒。芸術学博士。1981年、大津はつねと共にVisual Brainsを結成、映像作家として活動を開始。マルチメディアを駆使したアート作品を発表する一方、ディレクターとして様々なジャンルの映像制作業務を数多く手掛ける。早稲田大学芸術学校、明星大学にて教授を経て、現在は、戦争体験者へのインタビューを元にした作品『記憶のマチエール』シリーズを制作中。著書に『現代映像芸術論』(出版文化研究会、2007)がある。![]()