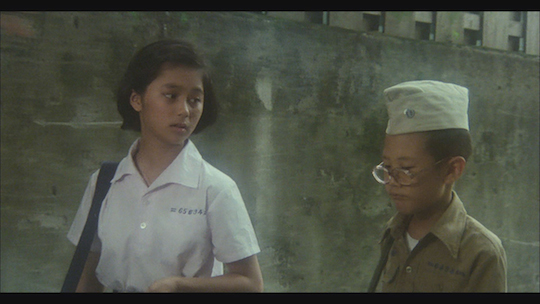

ドキュメンタリー『台湾新電影時代』より

ドキュメンタリー『台湾新電影時代』より

気が付けば、1982年の『光陰的故事』から34年も経ってしまった。台湾ニューシネマの先駆けと言われるエドワード・ヤンらによるオムニバスだ。アイドル映画を撮っていたホウ・シャオシェンがニューシネマに移行した83年のオムニバス『坊やの人形』からも33年だ。

そんなわけで、近年になって台湾映画を見始めたという人たちには、ニューシネマは最初からニューではないという状況になっている。筆者も他人に台湾映画は重いだの暗いだの言われて「いや、あれは古い映画で、最近は……」などと答えることがあって、ネガティブな言い方だったろうかと反省することもある。

台湾映画史の始まりは、リュミエール兄弟のシネマトグラフより遥かに遅い1956年と言われている。それからわずか26年で映画史に残るいくつもの才能が台湾ニューシネマの名の下に生まれたのだから、大したものだと心底思う。

台湾ニューシネマのドキュメンタリーが作られた、と聞いたとき、台湾内の映画事情を綴った映画史の映画なのだろうと思っていた。つまり内からの目線で作られた映画史の映画だろうと。

台湾映画史を扱った台湾製ドキュメンタリーには、過去に、ニューシネマ直前に流行った社会写実路線を扱う『台湾黒電影』(2005年、ホウ・チーラン監督)と中華圏最大の映画賞のひとつである金馬奬の歴史を社会の動きとともに綴る『あの頃、この時』(2014年、ヤン・リージョウ監督)などがある。これらはいずれも日本では映画祭上映程度(前者は東京国際映画祭、後者は山形国際ドキュメンタリー映画祭関連プログラムなど)だが、直接関わった人々に取材をし、台湾の内部からその歴史を実証する興味深いものだった。だから、この『台湾新電影時代』もそういったアプローチを想定して見始めたのだが、まったく異なるアプローチがなされていた。

『台湾新電影時代』で冒頭に語りだすのは映画人でもなければ、映画ファンでもない、台湾を代表する舞踊家であり、クラウドゲイト・ダンス・シアターを主宰するリン・ファイミンだった。いきなり映画界の外からの目線で、揺れ動く台湾の70~80年代を包括するという大胆なオープニングである。それからカメラはタイへ向かい、フランスへ向かい、ブエノスアイレスへ、東京へ、香港へ……と外の世界を巡り、なかなか台湾には戻らない。そう、ドキュメンタリー『台湾新電影(ニューシネマ)時代』は、台湾映画界の外から台湾ニューシネマを見つめ、検証した映画だったのである。

この外からの目線は、おそらく監督のシエ・チンリン自身が台湾を離れてフランスに暮らすようになって久しく、台湾映画界とベタな関係にはないということに多少なりとも関係していると思える。ここに生じた彼女と対象との距離感は、結果的にじつに効果的に作用した。この映画でニューシネマの舞台裏を語るのは評論家のトニー・レインズであるし、アイデンティティとの関連性を語るのは佐藤忠男であったりする。後の世代の映画作家として登場するのも、タイのアピチャッポン・ウィーラセタクンや黒沢清、是枝裕和、中国第6世代であるジャ・ジャンクーら台湾映画界には属さないメンバーばかりだ。彼らと台湾の間には物理的な距離があり、その距離が彼らの客観性をサポートしている。

時間的空間的距離を考慮すれば、同じ東アジアで歴史的に台湾と重なり合う部分を持つ日本にとっては、台湾ニューシネマに描かれる歴史や社会の問題を理解することは比較的容易だ。ゆえに、逆に見落としてしまうこともあるだろう。トニー・レインズは、ニューシネマが描いた台湾ゆえの歴史と社会の問題は西洋人には理解できないものだと言い、ニューシネマの美学上の刷新を評価する。中国第6世代のジャ・ジャンクーや同第5世代監督であるティエン・チュアンチュアン(田壮壮)らは、同じ中華圏ながら社会の違いが如何に異なるものを生み出したか証言する。それぞれの立ち位置の違いは、台湾ニューシネマというひとつのものを異なる方向と距離で捉えさせる。それらを包括したところにあるのは、台湾映画史のなかの台湾ニューシネマという狭義なものではなく、世界の映画史全体のなかの台湾ニューシネマの意義である。

つまるところ、外からの目線を集めて作られたこのドキュメンタリーは、台湾ニューシネマが世界中の人に同じように受け取られた訳ではないが、それでも国境や言語を遥かに超えて世界を驚愕させた、そのことの証明に他ならない。これは、内側からの視点だけでは語りきれないことだ。

『光陰的故事』(82)

『光陰的故事』(82)

2年ぶりの開催になる「台湾巨匠傑作選2016」は、この新作ドキュメンタリー『台湾新電影時代』による外からの目線でニューシネマを検証しつつ、前出の『光陰的故事』『坊やの人形』からホウ・シャオシェン監督の最新作『黒衣の刺客』(2015年)、昨今の新潮流の代表であるウェイ・ダーション監督の『セデック・バレ』(2013年)、ウェイのプロデュース作であるマー・ジーシアン監督の『KANO 1931年海の向こうの甲子園』(2014年)まで23作品を上映しようという企画だ。

そもそも台湾ニューシネマがどういうところから出てきたかと言えば、純粋な映画史の流れのなかだけで捉えきることはできないもので、郷土写実文学という70年代の台湾文学界のムーブメントの影響下に出てきた側面がある。このことは、いささか短絡的な論理展開で恐縮だが、郷土写実文学の作家・黄春明の短編を原作としたのが『坊やの人形』であり、そのほかにも黄春明の原作がニューシネマの映画群のなかで作られていたことなどによって証明される(この郷土意識の発露は、現在の台湾人のアイデンティティのありようにまで繋がるだろう)。それらの作品は日本では過去に映画祭で何度か上映された程度だが、既成の郷土写実文学を原作とはしないものの、ホウ・シャオシェンの『風櫃の少年』(84年)や『童年往事 時の流れ』(85年)といった初期作品などは監督や脚本家の個人的な思い出をリアルに描いて観客の共感を得るなど、人々の日常に基づく写実性が見てとれる。この時期の台湾は、70年代は国連脱退や日米との国境断絶などがあり、80年代は社会運動が活発化するなど揺れた。そんな時期に撮られたのがエドワード・ヤンの『恐怖分子』(86年)である。

やがて87年に戒厳令が解除される。時代の流れのなかで、台湾ニューシネマは自分たちの来し方行く末を見つめ、やがて、戒厳令下でタブー視され語ることができなかった暗黒の歴史が『悲情城市』(89年)や『牯嶺街少年殺人事件』(91年)、『好男好女』(95年)などで語られるようになる。90年代に入るとフォロワーが登場するわけだが、ツァイ・ミンリャンは個人の内面にどんどん潜っていくようになり、アメリカに暮らすアン・リーは『推手』(91年)から始まる父親三部作でアイデンティティを模索した。ウェイ・ダーションは21世紀になってから登場した監督で、どう考えてもニューシネマではないが、台湾のアイデンティティを歴史のなかに求めた点はニューシネマから始まった流れの先に存在すると言える。

『悲情城市』(89)

『悲情城市』(89)

こうした、台湾が己のアイデンティティを模索し獲得していく過程で時代に寄り添ったのが台湾ニューシネマだとして、これは内からの目線でとらえた分析だ。外からの目線で語った『台湾新電影時代』が加わることで、台湾ニューシネマは、より重層的に把握されることになるだろう。

蛇足だが、今世紀になってからのトム・リン監督の『9月に降る風』(2007年)やギデンズ・コー監督の『あの頃、君を追いかけた』(2011年)などは、描き方こそまったく異なるが、監督の個人史をもとにしているという点においては、『童年往事 時の流れ』や『恋恋風塵』などの延長線上にとらえることも可能だろう。ニューシネマ以前の台湾映画においては、娯楽映画が圧倒的でありパーソナルな題材の映画は稀有である。

『恐怖分子』(86)

【作品情報】

台湾ニューシネマ誕生30周年記念ドキュメンタリー『台湾新電影(ニューシネマ)時代』

(台湾/2014年/109分)

監督:シエ・チンリン

出演:ホウ・シャオシェン(侯孝賢)、ツァイ・ミンリャン(蔡明亮)、ジャ・ジャンク―(賈樟柯)、黒沢清、是枝裕和、アピチャッポン・ウィーラセタクン、ワン・ビン(王兵)、ティエン・チュアンチュアン(田壮壮)、トニー・レインズ他

台湾巨匠傑作選2016

新作「台湾新電影時代」を含む23本一挙上映!

2016/4/30(土)~6/10(金)新宿K’s cinemaほか全国順次公開

公式サイト http://taiwan-kyosho2016.com/

【執筆者プロフィール】

稲見公仁子(いなみ・くにこ)Kuniko Inami

台湾映画研究家。80年代末よりアジア映画に興味を持ち、90年代よりフリーライターとして情報誌や中華エンタメ系ムック、webサイトなどに参加。2006年より台湾の日本語月刊誌「な~るほど・ザ・台湾」(台湾文摘)で台湾ドラマ等を紹介するコーナーを担当。「中華電影データブック 完全保存版」(キネマ旬報社)では台湾パートの監修、「アジア映画の森―新世紀の映画地図」(作品社)では台湾映画総論などを執筆。台湾影視研究所としてセミナーも企画運営している。

![]()