1999年2月のベルリン映画祭で 右から『ラン・ローラ・ラン』監督のトム・ティクヴァ 主演のフランカ・ポテンテ 筆者 パンドラスタッフの永井敦子さん マイケルの部下トーステン

1999年2月のベルリン映画祭で 右から『ラン・ローラ・ラン』監督のトム・ティクヴァ 主演のフランカ・ポテンテ 筆者 パンドラスタッフの永井敦子さん マイケルの部下トーステン

開拓者(フロンティア)たちの肖像

中野理惠 すきな映画を仕事にして

<前回 第29話はこちら>

第30話 失命の危機?

失明宣告

「あなたは10年以内に失明します」

メリヤス屋の親父は、続けて

「病名は正常眼圧型緑内障です」

加えて、眼球の図を示しながらごちゃごちゃ説明し、帰り際に点眼薬を受け取るように言う。衝撃の事実を告げられたわけであり、こういう場合、「頭が真っ白になった」、と書いてあるケースが多いのだが、真っ白になどならなかった。「フウウ~~ン」とでもいうような感想と、「失明したら映画を見られなくなる」と考えながら眼科医を後にしたのを覚えている。

途方に暮れているヒマなどない。会社に戻るや、躊躇することなく、電話帖で中央区の眼科医を捜し、京橋の交差点近くのビル内の眼科医を見つけて、すぐ、その日に行った。「目の端が赤い」とだけ告げたところ、診察後、ちょちょっと点眼薬を垂らすだけで、特に何も言わない。そのまま数日を過ごし、その間、メリヤス屋の親父から渡された二種類の点眼薬は、定期的に目につけていたのだが、つけると痛い。半端ではない痛みなのだが、じっと堪えて、つけ続けていた。数日後、聖路加国際病院の眼科に行った。だが、ここでも<正常眼圧型緑内障>の診断は下されないのだが、聖路加国際病院の向かいのビルにある、内科で行きつけの中央みなとクリニックに眼科があったことを思い出し、聖路加を出ると、その足で向かった。

暴走族の姉御のような眼科医

中央みなとクリニックの眼科医の外見は暴走族の姉御だった。ここを最後と決めていたので、それまでとは異なり、<失明宣告>を初めて伝えたところ、時間をかけて診察した結果、

「失明の兆候はない」

との診断だ。そこで、メリヤス屋の親父の点眼薬を渡し、「つけると痛い」と説明したところ、成分を調べて、

「つけなくても大丈夫だろう」

と、言いながら首を傾げるではないか。

それから19年経つが、乱視が進んだとは言え両眼はしっかり機能し、失明の兆候はない。

名前は忘れてしまったが、その姉御医師には本当に感謝している。

このことは、スタッフはもちろんのこと、家族やハマダや柴さんなどの友人をはじめ、誰にも言わなかったが、数年前、宮重が「ねえ、膝が痛いのよ」などと、ごちゃごちゃと言うので、10年以上経っていたことでもあり、思わず、

「失明するって言われていたこと知らないでしょっ、私は誰にも言わなかったよ」と口走ってしまったので、その会話を聞いていただろうから、今では、スタッフも知っていることだろう。

フォース・オピニオン

現在、セカンド・オピニオンは比較的常識になっているが、フォース・オピニオンまで試したことになる。

ところで、この19年間、ずっと失明宣告を気にかけていたかと言うと、違う。点眼薬は姉御医師の診断後やめたが、薬そのものは、暫くの間、食卓の隅に置いておいた。だが、数週間後、思い切って捨てた。その後、いつの間にか、全く忘れてしまったのである。10年後の2007年、一瞬だけ思い出したが、またすぐに忘れた。一年ほど前、左眼球の端が赤くなったので、久しぶりにメリヤス屋に行った。親父は現役であった。受診後、

「10年以上前、先生に失明する、と診断されました」と告げると、

「10年前のカルテは処分してない。はい、次の患者さん!」だった。

トロント国際映画祭で話題のドイツ映画を見る

さて、1998年夏、『ビヨンド・サイレンス』を世界配給していたドイツの映画会社ババリアから、トロント国際映画祭でぜひ見てほしい映画がある、との連絡を受け取った。担当のマイケルが「現地で会おう」と言う。

世界の映画祭や映画マーケットとしては、2月のベルリン、5月のカンヌ、9月のヴェネツィアが、世界三大国際映画祭と言われるようになっている。だが、業者の間では、マーケットとしては11月のAFM(アメリカン・フィルム・マーケット)、映画祭としては9月のトロント国際映画祭も重要な映画ビジネスの場である。特にトロントは、多くの新作を上映するので、業者や映画記者が世界中から集まり、また、派手ではないが、カナダとはいえ、雰囲気にアメリカ的なオープンさがあり、個人的にはお気に入りの映画祭だ。

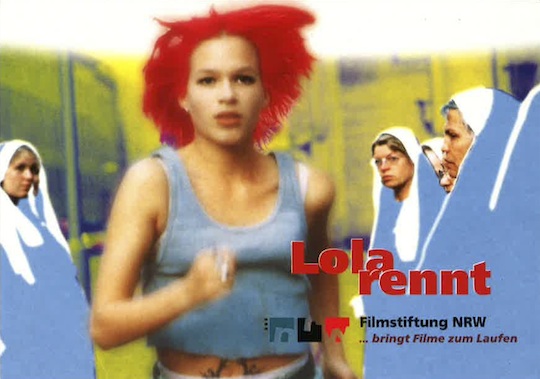

「ローラ 走る」(邦題:『ラン・ローラ・ラン』)のドイツ版ポストカード

「ローラ 走る」(邦題:『ラン・ローラ・ラン』)のドイツ版ポストカード

Lola Rennt

トロントでは、マイケルからのドイツ映画Lola Rennt(1998年/トム・ティクヴァ監督/直訳すると「ローラ 走る」/英題はRun Lola Run)が、一番の話題作だった。会場で日活から参加していた作田さんと言う男性と知り合うと、彼も見るという。開映

40分ほど前に、さまざまな人種の業者や映画記者で、試写室は満席になる。日本人の姿もチラホラ混じっている。ストーリーは単純で、恋人を救うために20分で大金を用意しなければならなくなったローラが、赤い髪をなびかせてベルリンの街を走る。それだけなのだが、大金を用意する方法を異なる三パターンで描く手法が斬新だった。しかも上映時間が81分と短い。見た後、

「買い付け値が高そうだから、オファーはしない」

と作田さんに漏らすと、

「えっ、バカだなあ、先方から買ってくれと言われているんでしょ、ならばオファーすべきだよ。売り込まれているんだもの」と尻込みしている私を説得する。

【第31話に続く】

近況

7月2日から岩波ホールで公開するカンボジア映画『シアター・プノンペン』の監督一行が、東京国際映画祭国際交流基金アジアセンター特別賞受賞の副賞として来日。なんと夫、お母さん、二人の子ども、妹さん家族の総勢8人!大人は全員が映画のスタッフだったとのこと。

来日した『シアター・プノンペン』ソト監督の家族と配給宣伝関係者。右からパブリシストの原田徹さん、監督ご夫妻と二人の子どもさん、パンドラの高橋芽惟と箕輪小百合、監督のお母さん、筆者

来日した『シアター・プノンペン』ソト監督の家族と配給宣伝関係者。右からパブリシストの原田徹さん、監督ご夫妻と二人の子どもさん、パンドラの高橋芽惟と箕輪小百合、監督のお母さん、筆者

![]()