カンボジアのリティ・パン監督は少年期に、ポル・ポト率いるクメール・ルージュによる強制労働と虐殺の時代を経験し、家族の何人かとも死別した。その後、フランスに亡命して映画作家となり、粛清の時代の真実に光をあたるドキュメンタリー映画『S21 クメール・ルージュの虐殺者たち』(02)や『ドッチ 地獄の収容所長』(11)、その時代の記憶を土人形をつかって描いた劇映画『消えた画』(13)を発表している。やはりクメール・ルージュ期を題材にとった新作『エグジール』(16)を、東京フィルメックスで上映するために来日したリティ・パン監督に単独インタビューをおこなった。

カンボジアのリティ・パン監督は少年期に、ポル・ポト率いるクメール・ルージュによる強制労働と虐殺の時代を経験し、家族の何人かとも死別した。その後、フランスに亡命して映画作家となり、粛清の時代の真実に光をあたるドキュメンタリー映画『S21 クメール・ルージュの虐殺者たち』(02)や『ドッチ 地獄の収容所長』(11)、その時代の記憶を土人形をつかって描いた劇映画『消えた画』(13)を発表している。やはりクメール・ルージュ期を題材にとった新作『エグジール』(16)を、東京フィルメックスで上映するために来日したリティ・パン監督に単独インタビューをおこなった。

(構成・写真=金子遊)

『S21』とクメール・ルージュ

——まず『S21 クメール・ルージュの虐殺者たち』という作品についてうかがいます。トゥールスレン収容所の生き残りの画家ヘン・ナットは、加害者側であった当時の看守たちに再会します。彼が「どうしてあんなことをした?」と問いつめても、元看守たちは「そういう時代だった」「強制されていた」「処刑しなければ自分が殺されていた」と言い逃れます。どうして、あなたはこの映画で「被害者」と「加害者」を引き合わせるという方法を映画のなかに持ちこんだのでしょうか。

リティ・パン それは、わたしにもわかりません。わたしが選択したわけではないからです。それぞれの人が選んで、あのような方法が生まれました。もちろん、犠牲者であるバン・ナットさんに、虐殺の加害者側である元看守たちに会うことを強制することはできません。ただ、バン・ナットさんの方から、わたしが元看守たちにインタビューするときに同行したいと申し出があった。わたしは「対決」という言葉を使いたいのですが、そうやって犠牲者と加害者とのあいだの「対決」の場ができたのです。バン・ナットさんは自分の物語と自分の真実をもっている。看守や処刑人にも自分たちの物語と真実がある。そこに対立があり、『S21』という映画が形づくられていきました。

わたしが描きたかったのは、クメール・ルージュが高校の校舎をそのまま使ったS21と呼ばれる収容所において、囚人たちの生活がどのようなものだったのかです。S21がどのように機能していたのかを知りたかった。こうした細部を理解することが必要でした。もしかしたら、歴史家たちはそのような細部にあまり興味をもたないかもしれない。ただ歴史にできる仕事があり、一方で映画にできる仕事があるのだと思います。

——『S-21』に登場する元看守たちは、四半世紀前に自分がした拷問や虐殺を忘れています。あるいは、鬱にならないために思いださないようにしている。それに対して、バン・ナットは彼らに書類を丁寧に読みきかせ、彼がその時代に収容所内のできごとを描いた絵画を見せます。それとは別に、リティ・パン監督は彼らに当時の身体動作をなぞらせる、再現させることでその記憶を蘇らせようとします。この演出はどのように生まれてきたのでしょうか。

リティ・パン まず、わたしが元看守たちに身体動作を再現するように頼んだわけではないことをいっておきたいと思います。それから、あなたは「演出」といいましたが、あれは演出ではありませんでした。もし元看守たちに動作をしてほしいと頼んだとしたら、あるいは、演出でそうしたとしたら、わたしが撮影する時点ですでに、それがどのような行動や動作であったかを知っていたことになります。むろん、わたしは知らなかったのです。

わたしの映画がもたらしたものは、身体の記憶だと思います。何かを見たときに、その色や触感などの記憶が焼きつくのと同じように、身体動作も身体に焼きつくのです。クメール・ルージュの犠牲者たちのなかには、30年以上が経過した現在でも、拷問にあったときの身体的な苦痛を体に保持している人がいます。それは虐殺者の側でも同じことです。たとえば、元看守たちに拷問したときのことを訊ねるとうまく語ることができない。インタビューをするなかで、語りを補完するかたちで、あれらの動作がでてきました。それはわたしが撮影を進めるなかで発見したことであり、その方向へと映画づくりを適応させていったということができるでしょう。

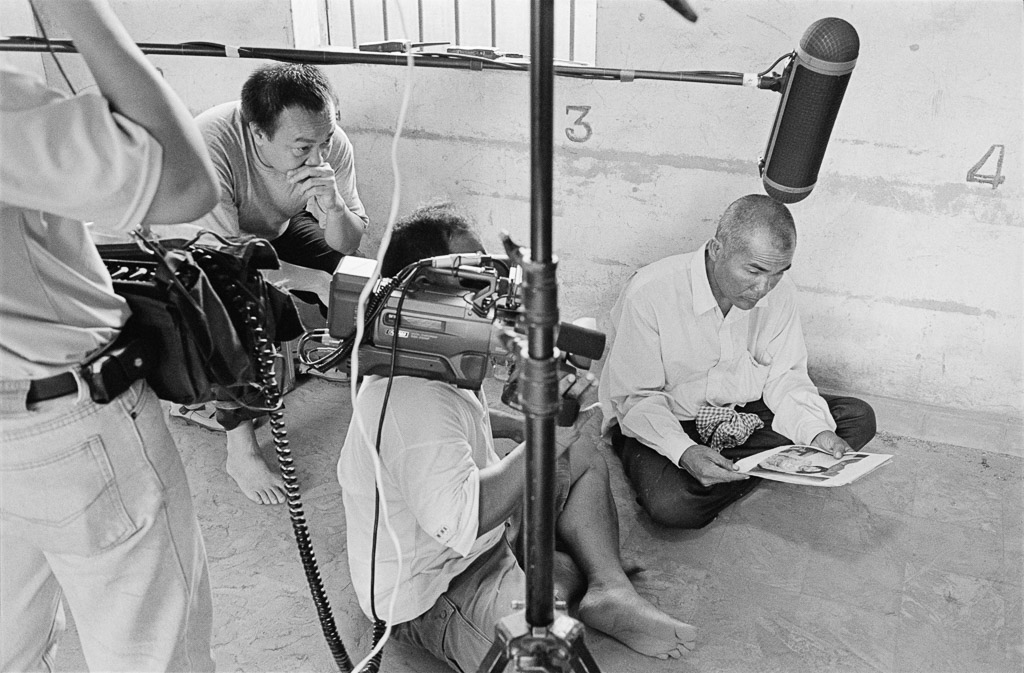

『S21 クメール・ルージュの虐殺者たち』撮影中のリティ・パン監督(左手奥)

『S21 クメール・ルージュの虐殺者たち』撮影中のリティ・パン監督(左手奥)

『ドッチ』

——『ドッチ 地獄の収容所長』のために、あなたは300時間にわたって執念のインタビューをつづけました。映画では、ドッチことカン・ケク・イウは「党幹部の言う通りにしなければ自分が粛清されていた」とか「国家は私の自由を奪い、S21の所長になるように強いた」と主張し、自分は命令どおりに動いた官僚にすぎないと責任逃れをしようとします。それに対して、あなたは彼の目の前のテーブルの上にさまざまな書類や写真を用意して、思いだせようとする。あるいは『S21』の看守たちのインタビュー映像を見せて彼を追いつめます。しかし、彼は容易に本音を吐こうとしない。そこで、あなたはドッチ「絶対的にアンカー(組織)に従います」「学び、食べ、集団農場で働きます」「個人主義的な感覚をもつ必要はありません」などと、今では空疎に響く当時のクメール・ルージュのスローガンを読ませます。これによって、あなたはドッチのなかの何を呼び覚まそうとしたのでしょうか。

リティ・パン 『ドッチ』のような映画をつくるためには、撮る側と撮られる側の合意が必要になってきます。だから、まず彼とふたりで徹底的に話し合いました。「このような映画プロジェクトがあるのだけれど、参加するつもりはあるか」と訊ねました。そして、相手が受け入れたところから監督としてのアプローチをはじめました。これはとても複雑な作業で、わたしはそのために2年以上を費やしました。

わたしが最初に興味をもったのは、クメール・ルージュの全体主義的な体制において、イデオロギーとして使われた言葉でした。拷問や殺人などの組織犯罪を動かすための原動力になるような言葉が存在するのか、それが存在するとすればどういったものなのか。それから、重要なのはドッチのような命令を下す側と、元看守たちのような命令を下される側の人たちに犯罪の意図があったのかどうか。40年前にどれだけの人数が殺されたのか、その数字をわたしたちは把握しています。しかし、そこに虐殺をおこなう意図や意志があったのかどうかはわかりません。これはわたしなりの視点であり、他の監督がドッチを撮れば別のアプローチの仕方があるでしょう。

『ドッチ』を撮るときに、わたしの方で何をどのように撮るのか決めることはできませんでした。撮られる対象の者とじっくり話し、その人物の人となり、その人が当時負っていた責任のレベル、彼がもっている知識や受けた教育のレベルなど、そういったものをすべて知るために議論を重ねる必要がありました。そのあとで、やっと撮影方法を考える段階に入ることができるのです。撮影対象の同意が得られたあとで、映画の美的な点を考えることができるわけです。ですから、まずはその人物を見極めるという作業が欠かせません。

▼PAGE2 に続く