沖縄戦後史は1972年の施政権返還を境に日本国史(戦後日本史)へと再編入された。しかし、両者を「戦後」という歴史認識においては一括できない質の違いが今も現前としてある。というより、「戦後」なるものの不在こそが沖縄の戦後史を規定してきたのであって、国史へと統合された一地方史には回収できない余剰にこそ沖縄戦後史の特徴があるといえる。

作家の目取真俊は、戦中、戦後を通して構造的差別と暴力にさらされている沖縄の現状をいみじくも「戦後」ゼロ年と言い当てた。「戦後」ゼロ年の沖縄を生きることは、「戦後」を向かえてなお継続している戦争状況や植民地主義的暴力に向き合うことに他ならない。したがって、「戦後」ゼロ年の沖縄では、「戦後」を問うことは「現在」を問うことを含意しているのである。

本作においても、沖縄戦後史の問いなおしが現在を捉え返すことになるという視座が見据えられている。監督は次のように述べている。

「住民が暮らす場所で唯一の地上戦が行われ、とてつもない犠牲を強いられた上に、27年に及びアメリカに軍事占領された沖縄の戦後の歩みは、日本本土とは全く違う。その沖縄戦後史を瀬長亀次郎の生きざまをとおしてみることで、いまの沖縄の闘いの意味が見えてくる。」(映画パンフレットより)

本作は2016年にTBSで放送されたテレビドキュメンタリーが元になっており、想定されている大多数の「日本本土」の視聴者に「沖縄の闘いの意味」を伝えることを目的としていたことが窺える。沖縄の反基地運動関連の報道をすると視聴率が下がるのでキー局のニュース番組ではなかなか取り上げないというまことしやかな噂をかつて耳にしたことがあるが、県外で僅かな基地関連のニュースを見聞きしているだけでは、沖縄の人々が声を上げ抵抗し続けている理由が分からないという人がいても不思議ではない。むしろそのような疑問さえ抱くことのない無関心や、抵抗運動への無理解から生じる忌避感・嫌悪感が視聴者の支配的な気分ではないだろうか(むろんそれは出自や住まいが沖縄であってもよく見られる反応である)。本作はそのような層の人々に向けて、沖縄戦後史の学びなおしを通じて自らの生きる現在と沖縄の抵抗運動の間に回路を作り出させることを企図しているのである。

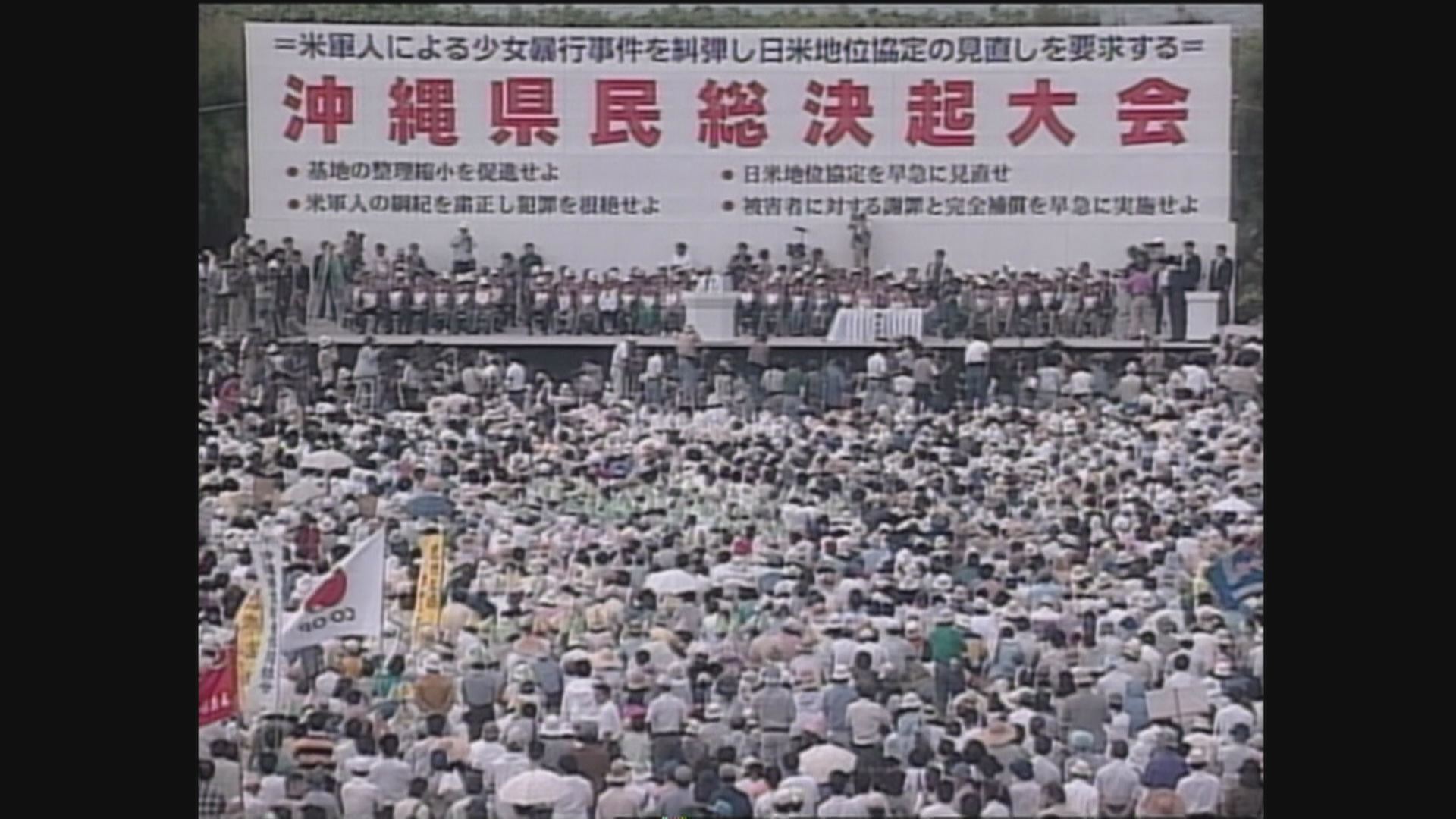

その回路の媒介者として取り上げられたのが瀬長亀次郎という戦後沖縄の希代のカリスマ政治家であった。演説会を開けば毎回何万人も集め、民衆に強烈に支持された瀬長を、本作は今に続く抵抗運動の「原点」と見なしている。ともすると「不屈」の瀬長の武勇伝を語り継ぎ、神格化してしまっているように見えなくもない。とは言え、その「不屈」の精神は、次女の千尋さんによれば、自身の個性なのではなく、県民の闘争が不屈であることに由来すると瀬長は述べていたようだ。本作を鑑賞するときも、米軍に対する抵抗のシンボルとして瀬長個人を英雄視してしまう見方は退け、私たちが生きるいま・ここと、戦後沖縄史のなかの出来事がどのように連鎖しているのか、その回路をたぐり寄せるようにして見ていく必要がある。

本作は、2015年に発見された原稿に記されていた瀬長の戦争体験を辿りなおすところからはじまる。海が軍艦で包囲され、両親とともに住んでいた豊見城村の瀬長の屋敷にも二発の爆弾が命中した。手記では山原へ疎開の道中で目にした累々と転がる損壊した死体とその死臭について生々しく描写されている。本作ではそれらの光景と、その後に続く占領は地続きになっていることが強く想起させられる(しかけになっている)。それは例えば、捕虜収容所で瀬長の母を含む多くの餓死者が出たこと、伊佐浜における米軍の銃剣とブルドーザーによる強制的な土地接収、米兵による相次ぐレイプや事件・事故などが焦点化され、戦場と占領の連続性が強調されていることにも表れていると言えるだろう。

加えて、証言者たちが瀬長について語りながら、自身の個人史やある出来事への想いを語りだすいくつかのシーンも重要であると思われる。瀬長亀次郎という沖縄戦後史の巨人にまつわる〈大きな物語〉を証言する一方で、父が犯罪者として投獄されて強いショックを受けたという千尋さんの幼少期の感情の吐露や、親族間でも秘匿されてきた自らの叔母のレイプ被害を語る反戦地主の島袋善裕さんの語りは、自らの〈小さな物語〉の断片的な記憶から沖縄戦後史を再‐想起するあり方を提起している。反基地運動への参加による不当逮捕や米兵による性暴力被害の不可視化が切迫したリアリティをもって沖縄の日常を覆い尽くしている現在、このような記憶の想起のあり方を学ぶことは、戦後史といま・ここを切り結ぶ視点となり、自らの立ち位置から沖縄を眼差すことの端緒となるだろう。

最後に、本作が瀬長の時代の「島ぐるみ闘争」と呼ばれる民衆闘争と翁長県知事に代表される現在の「オール沖縄」の盛り上がりを重ね合わせて映し出す点については、抑制的かつ批判的な検討が必要であると指摘しておきたい。近年の戦後沖縄をめぐる歴史的・社会史的研究の大きな特徴として、史料的な制約のあった時代の新崎盛暉による「島ぐるみ闘争」を中心とした沖縄戦後史の記述を継承しながらも批判的に乗り越えていく試みがなされていると言える。ゆえに「島ぐるみ闘争」を瀬長や人民党のみがリードしたかのように描くのは誤りであるし、人民党事件によって瀬長や党幹部が軒並み逮捕されてしまった後、地下に潜って「島ぐるみ闘争」の発生に寄与した沖縄非合法共産党の存在を忘れるべきではない。また瀬長が1957年に二度目の不信任決議によって那覇市長を解任されたあと、党内で協議することもなく1958年1月の選挙で瀬長ともパイプのあった民主主義擁連絡協議会(民連)から兼次佐一を出馬することを独断で決定したが、兼次は当選後瀬長を裏切り米民政府と協調路線を歩むと声明を発表したことで、沖縄革新の統一路線は決定的に霧散した。その後党内ナンバー2であった国場幸太郎が追放されたいわゆる「国場事件」や日本共産党への系列化も含め、瀬長の家父長主義的指導体制は瀬長の圧倒的なカリスマ性のコインの裏面として記憶にとどめておく必要がある。

「オール沖縄」については、新崎によればこの言葉は、2012年9月のオスプレイ配備反対県民大会のころから、翁長那覇市長(当時)や経済会の積極的参加によって頻繁に使われだした(『沖縄を越える:民衆連帯と平和創造の核心現場から』凱風社、2014年)。明確な定義はないが、様々な多様性や内部矛盾を抱えながらも、基地建設反対でまとまった集合体であるとし、「それは沖縄戦を起点とする沖縄現代史の、民衆抵抗闘争史の集積の結果である」と新崎は肯定的に捉えているのに対し、新崎との鼎談において常に民衆運動の側に立って運動を率いてきた崎原秀盛と山城博治は、「オール沖縄」を保守による責任の所在を曖昧にしながら民衆のナショナリズムをくすぐる矛盾隠しの語法と捉えており、両者の立ち位置は異なる。崎原と山城はこの語を保守の言葉と見抜き、大衆闘争(選挙)でも自民・民主に勝利し、一貫して運動の側から現状を打開していく方法を模索している。「オール沖縄」が未だに高江のヘリパッドに異を唱えていないことを考えても、保革対立のイデオロギーの性急な超克から何が排除されているか、常に警戒を怠るべきではない。

以上のように、「島ぐるみ闘争」と「オール沖縄」は、歴史的にも政治的にも系統を異にする出来事であり、両者を統一や団結の雰囲気だけで一足とびに同一視すべきではないと考える。むしろ本作が重要なのは、「いまの沖縄の闘いの意味」を瀬長亀次郎の生を通して再検討を試みたことで、類似性において過去と結びつくあり方ではなく、過去の歴史的事件という〈大きな物語〉に触発されながら、個人の私的な〈小さな物語〉を想起しなおし、現在と戦後史の間に回路を切り開いていくあり方を教示している点にある。

【映画情報】

『米軍(アメリカ)が最も恐れた男 その名は、カメジロー』

(2017年/日本/日本語/カラー(一部モノクロ)/ビスタ/ステレオ/107分)

監督:佐古忠彦

撮影:福田安美 音声:町田英史 編集:後藤亮太

エグゼクティブプロデューサー:藤井和史 プロデューサー:大友淳、秋山浩之

語り:山根基世、大杉漣 テーマ音楽:「Sacoo」作曲・演奏 坂本龍一

音楽:坂本龍一、兼松衆、中村巴奈重、中野香梨、櫻井美希 配給:彩プロ

写真は全て©TBSテレビ

渋谷・ユーロスペースにて公開中 他、全国順次公開

公式サイト:http://www.kamejiro.ayapro.ne.jp

【筆者プロフィール】

松田潤(まつだ じゅん)

1987年生まれ。日本文学・沖縄文学、思想史研究。一橋大学大学院言語社会研究科博士課程在籍。論文に「清田政信の詩的言語における非在のイメージ」、「非国民になる思想:新川明の反復帰・反国家論を読む」など。

![]()