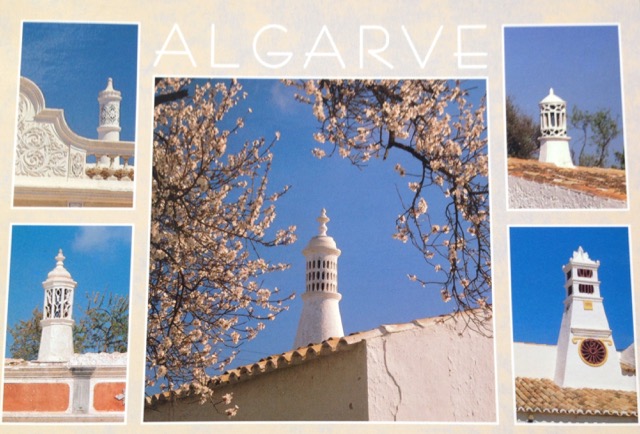

アルガルヴェの煙突は、ひとつとして同じデザインのものはないそうだ。

アルガルヴェの煙突は、ひとつとして同じデザインのものはないそうだ。

高台にある小さな城跡からは町全体がよく見えた。独特の形をした瓦屋根とそこから突き出ている細工模様のある煙突が、とてもかわいい。唐招提寺の瓦屋根の縮小版が、土色になり雨風にさらされているみたいな印象だが、傾斜がとても急だ。屋根はアルガルヴェの雨期の激しい雨から守るための形であり、芸術品のような煙突はかつてアルガルヴェを支配したムーア人の残したものだそうだ。この屋根がタヴィーラの町の歴史を語り、人々の生活を象徴しているように思えた。川の向こう側には、立派なベランダのある18世紀の邸宅が並んでいた。古い町でありながら、きどっていない庶民性がある。ふつうのカフェや高級でないレストランがたくさんあり、魚がとてもおいしい。海に近い町に住むならここがいい。そう思った。

タヴィーラの食堂で食べたマグロの腹身のグリル焼き。じつにおいしかった!

タヴィーラの食堂で食べたマグロの腹身のグリル焼き。じつにおいしかった!

漁港があり、立派な塩田があり、海辺の対面には西に広がる大きなラグーンがある。これにはちゃんと「タヴィーラ島」という名前がある。たしかに、浅瀬に浮く島だった。ちゃんと家があり、集落をなしている。島に暮らしがあるのだ。タヴィーラからだけでなく、西に点在する小さな村からも、小舟でひょいと行けそうなこの島は、夏になるとたくさんのバカンス客がやってくるのだろう。地図を見ると、ファロに近いあたりのラグーンは、小さめのものが点在しているが、このタヴィーラ島は海岸線に沿って東西に細長く、目と鼻の先にある。そこに渡る観光用の舟は、残念なことに冬には運航されていなかった。

ジョアン・セーザル・モンテイロの1986年の作品に『À Flor do Mar』(日本未公開「海に羽ばたいて」)がある。わたしはアルガルヴェを旅したのち、5、6年経ってからDVDでこれを観た。冒頭の切り立つ大きな岩を見たとたん、これはサグレスで見たあれだ、と思った。

海辺に流れ着いたテロリスト(?)の若い男を女性が助け、彼はその女性の「家族」みんなに好かれ、危機も逃れてふたたび舟で海に出ていく、というどこかで聞いたようなお話ではあるが、ほぼ全篇アルガルヴェで撮影されている。

女性は断崖の下の美しい小さな浜で、救命ボートが浮かんでいるのを見つける。ボートには男が横たわっている。見知らぬ人間が漂着するにはうってつけのロケーションだ。女性の住む屋敷は海のそばで、そこからは浅瀬のラグーンが蜃気楼のように見えている。ラゴスあたりの大西洋に近い海岸の切り立つ断崖と、ファロから東の海に浮かぶ浅瀬のラグーン、そして海の青と空の光。たぶんアルガルヴェでしか出会えない風景を巧みに使っている。ラグーンに打ち上げられた廃船は、ここヨーロッパの最南端のアルガルヴェが、アフリカからもさらに大陸からも逃げ延びることのできる土地であるかのような想像をかきたてる。

物語は夏の短い日々の出来事だろう。女性と家族が住む海辺の屋敷は、どう見てもかつての豪邸で、そこで夏をすごしている。そこがタヴィーラからほど近い場所であることも、映画の中で語られる。女性はイタリア人の翻訳家で子どもがふたり、友人のような男性もまたイタリア人、彼女の叔母(?)とその娘はポルトガル人で、テロリストは国籍不明、彼を追っている(?)ヤクザのような男たちはスペイン人。ポルトガル語とイタリア語とスペイン語と、共通言語としての英語が交錯して使われている。

「叔母の娘」役で出演しているのは、いまやポルトガルを代表する監督となったテレーザ・ヴィラヴェルデ。若くて美しい。さらに監督モンテイロも、自演好きの萌芽を見せるように「ヤクザのような男たち」の子分のひとりとして出演して、妙に目立っている。ヴィラヴェルデはポルトガル語を話し、モンテイロはヘラヘラとスペイン語をしゃべっている。

『Á Flor do Mar』の一場面。銃を構えているのがモンテイロ、背を向けている右端がヴィラヴェルデ。

『Á Flor do Mar』の一場面。銃を構えているのがモンテイロ、背を向けている右端がヴィラヴェルデ。

アルガルヴェにやってくる人間たち。国籍も素性もわからない者たちが、流れ着き人を探し、去っていく。夏の光を求め、冬の暖かさを求め、北のヨーロッパから訪れては戻っていく。アルガルヴェは、人が流動する土地だ。

モンテイロは、アルガルヴェを舞台に何を描きたかったのだろう。

『À Flor do Mar』を観た時期とほぼ同じころに、「南ポルトガルの笑う犬」というエッセイ集を読んだ。2009年に書肆侃々房という福岡の出版社から出された本で、著者は脚本家・ライターの青目海さん。アルガルヴェの小さな漁村に、マグロの蓄養に関わる漁師の夫と20年以上も暮らしている。村でつきあった犬と人間について、さらりとしかし独特の視点で語り、アルガルヴェという土地の個性を浮かび上がらせている。

劇団「天井桟敷」の創立メンバーであった青目さんは、独身時代含めて多くの外国での生活を経て、アルガルヴェに至っている。スペインで、町中みんな家族みたいな生活をしたあとで、ポルトガル南部にやってきた。地元の人たちが外国人である自分たちをまるで無視するような態度に慣れず、人間より先に村中にゴロゴロいる放し飼いの犬たちと仲よくなった。それから自分と同じ「外国人たち」と親しくなり、3年近くたってようやく村の人々に溶けこんでいけたそうだ。アルガルヴェの人たちのことを青目さんはこう言う。

「別に人が悪いわけではない。リゾート開発とは無縁の漁師町の人々は、外国人に慣れていないのである。善良で正直、頑固で融通が利かない、臆病で涙もろく、しかし、義理や人情には厚い」。

彼女が親しくつきあっている外国人は、ヨーロッパや南米ブラジルから来ている人たちで、それぞれに事情を持ってそこに暮らしている。しかし、彼らの多くは元々アルガルヴェの都市郊外に住んでいたが、大リゾート化のあおりを受けて、地価の安い小さな漁村などに移ってきた。多様な人種の集まるパーティでも、昨今の市場でも、お国自慢の料理や特産品が並ぶのだそうだ。

さて、わたしのアルガルヴェは1週間の滞在ののち、次の目的地も定まらぬまま、さりとて選ぶほどのルートもないので、タヴィーラからアレンテージョ地方へ戻る長距離バスに乗りこんだ。このバスは、巨大なゴルフ場を左右に見ながら走る路線で、乗客はわたしと地元のおっさんひとりだけ。運転手はそのおっさん相手にサッカーの話に熱中し、ハンドルから手を離しては拍手し、ほとんど前を見ていないほど乱暴な運転だった。アルブフェイラで運転手が交代し、これから北上してアルガルヴェを離れると思うと、ほっとした。タヴィーラの町を、一度は住んでみたいと思うほど気に入った。とはいえ、断崖とラグーンと美しい煙突とおいしい魚以外は、アルガルヴェはやはりリゾートの土地という印象を変えるほどにはならなかった。

ところが、時間を経て出会った『À Flor do Mar』と『南ポルトガルの笑う犬』は、わたしのアルガルヴェの旅に波紋を投げかけてきた。

アルガルヴェ=ヨーロッパの大リゾート地、そのイメージにしばられて、土地の人々の暮らしにちっとも目を向けようとしなかった。中心都市のファロはイスラム文化が色濃く残る街と言われているにもかかわらず、リゾートの中心地というだけで避けてしまった。きっと古い漁村がいまもある地域のすぐそばを列車で通りながら、そこに降りて歩こうともしなかった。寒さのせいだけではなかっただろう。

だめだなあと思った。まるで「行ってきました」というアリバイづくりのための旅だったようで、自分がなさけなかった。

アルガルヴェの産業はもともとは漁業と農業(果物)だが、いまや観光が目玉である。そういう土地では、首都リスボンやポルトなどの都会に、かつてポルトガルが支配していた国々から多くの人が移民としてやってくるという状況は、たぶん少ないだろう。しかし、アルガルヴェには多くの外国人が暮らしている。外国資本のリゾートホテルで働くためであれ、暖かさを求めてであれ、漁業の仕事のためであれ、他の地中海の国々より物価が安いポルトガルだからであれ、ポルトガルよりも豊かな国の「外国人」が多く住みついている。金持ちも貧乏人もだ。それは、ポルトガルの他の地方ではあまりみられない現実で、アルガルヴェ特有のものではないだろうか。それこそがリゾート地と言われる所以なのかもしれない。けれども、どうもポルトガルっぽくない。アルガルヴェは、ポルトガルのなかの異郷なのではないか。

北の人々は気位が高く、南の人々は庶民性がつよい。そういう伝統がいまも根強いポルトガルで、北も南も都市も村も古さも新しさも融合した何かが、アルガルヴェには育っているのではないか。そんなふうに思えてきた。

タヴィーラの市場の近くのカフェで、アンゴラ出身の女性から風の話を聞いたことを思い出した。アルガルヴェの風は、中心都市のファロを境に、向きが大きく変わるのだそうだ。大西洋に近い西側がバルラヴェント(Barlavento、風上)で、スペインに近い東側がソタヴェント(Sotavento、風下)。海がそう呼ばれているのだが、風上の方が断崖になっていて、風下の方にはラグーンがある。風だけでなく人間もだいぶちがうよ、と女性は言った。

初めての旅から10年がすぎて、たぶんさらにリゾート化が進んでいるだろうアルガルヴェを、心をからっぽにして再び訪ねたいと思う。

<つづく>

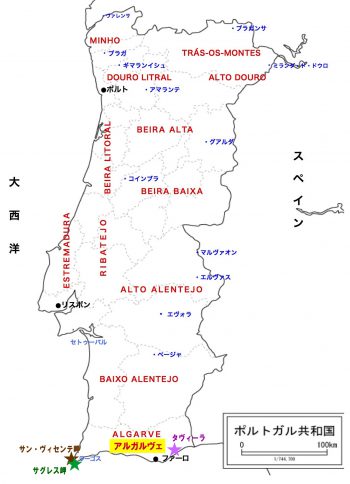

【今回の旅の舞台】(地図のいちばん下の部分です)

福間恵子 近況

7月の終わりからひと月間、北海道の真ん中に位置する新得町に滞在した。有機農家の人たちと交流を深め、毎日とびきりおいしい野菜を食べる夏だった。来年の夏、新得町を舞台にして福間健二監督の第6作を撮影する予定だ。![]()