『La Morte Rouge』というタイトルが、どこから来てなぜフランス語なのかが気になっていたので(映画の中でエリセが語るのだが、聞きとれていなかった)調べた。劇中の映画『La Garre Escarlata』は、コナン・ドイルのシャーロック・ホームズもので、『パスカヴィル家の犬』を原作にしている。監督はロイ・ウィリアム・ニール。ホームズものをたくさん撮った人だそうな。この映画の殺人事件の舞台となったカナダ・ケベック州にある小さな村の名前がLa Morte Rougeということだった。直訳すると「赤い死」という名前の村になる。が、これは実在せぬ架空の村の名前であることがわかった。それでちょっと安心したが、エリセはこの不吉な村の名前を自作のタイトルにした。

エリセが17歳までをすごしたサン・セバスティアンを背景につくられた自伝的な短篇。ほぼ全篇モノクロのこの映画には、スペイン内戦最後の主戦場となったバスクの不安と影が色濃く出ている。エリセには、架空の村モルト・ルージュとサン・セバスティアンが重なる記憶となっているのだろう。

さて、エリセとポルトガルである。2012年欧州文化都市に選ばれたポルトガルのギマランイシュ。ポルトガル誕生の地として、歴史的地区が保存された美しい北の街である。欧州文化都市企画で、この街を題材にした映画がつくられた。『ポルトガル、ここに誕生す』(2012年、ポルトガル、原題『Centro Histórico』)は、カウリスマキ、ペドロ・コスタ、エリセ、オリヴェイラの4人の監督によるオムニバス作品。カウリスマキはギマランイシュの流行らない食堂の店主を、ペドロ・コスタはかつてカーネーション革命に参加した兵士を(『ホース・マネー』につながる作品)、オリヴェイラはもろ観光都市ギマランイシュを描いて、それぞれの個性が短い尺の中にテンポよく表われている。オリヴェイラの皮肉なワンアイディアと手抜きぶり(失礼!)には、笑ってしまったが。

で、エリセ作品は、やはりエリセそのものだった。

40分の『割れたガラス』(原題『Vidros Partidos』)。1845年に創業され2002年に閉鎖された、リオ・ヴィゼラ紡績工場で働いていた人々にインタヴューしたドキュメンタリーのような作品である。その工場はギマランイシュとポルトのちょうど中間に位置する小さな町サント・ティルゾ(Santo Tirso)にあった。1950年ごろには3,000人以上の労働者をかかえ、ヨーロッパで2番目の生産量を誇るほどのものだったそうだ。いま廃屋となった建物が残され、「Fábrica dos Vidros Partidos」(「割れたガラス(窓)の工場」)として知られているそうだ。

工場の食堂だった建物の中で、インタヴューが始まる。背面の壁にはかつての食事風景の写真が貼られ、その前に置かれた椅子に座って、ひとりずつ11人が語る。名前と年齢、工場のきびしい労働とともに生きた自分と家族の歴史。カメラは人物を真正面からとらえて、彼らのどんな表情も逃さない。

最後に、両親が工場で働いて学校に行かせてもらい音楽家になった男性が登場する。彼はアコーディオンを弾く。その音が過去へと誘うように、カメラは壁に貼られた過去の写真の人々を映しだしてゆく。広い食堂のテーブルに座ってスープ碗を前にした大勢の人々は、食事の手を止めて写真のカメラの方を食い入るように見ている。アップになったひとりひとりの顔は、先の11人と同様に、みずからを語る表情となって迫ってくる。圧巻だった。

『割れたガラス』で映しだされる、工場の食堂での古い写真

『割れたガラス』で映しだされる、工場の食堂での古い写真

『ポルトガル、ここに誕生す』を観たのは、2012年の暮れだったか、たしかフィルメックスのプログラムでだった。そのとき思ったのは、エリセは『La Moute Rouge』を作らなかったら、これに挑まなかったのではないかということ。過去を語る。まず自らのそれを通して、ひとつ大きく動いて、他者のそれを描く。

ギマランイシュの近くに、エリセが興味を持ちそうな題材があった。誰がこの話を持ってきたにしろエリセは、この作品で他者に過去を語らせることに意欲的に取り組んだのではないだろうか。

いま『割れたガラス』を見直してみて、気がついたことがあった。11人の語る人々はみんな、たぶんテストを何度も重ねている。それぞれが語る自分史は、前もって聞き取りをして台本化されて、それをセリフのように練習する時間があったはずだ。エリセは、インタヴューのシーンに入る前に「ポルトガルでの映画のためのテスト」という字幕をおいている。そのとおりで、実際に行なった複数回のテストのひとつが完成版に使われている、そう思う。

じつをいうと、11人の人々が話すポルトガル語は、とても聞き取りやすい。ゆっくりで、文節もきちんとしていて、まるで書き言葉のような印象を受ける。それで、初めて観たときは感じなかったことに気づいたのだ。11人の人物たちがプロの役者ではなく(ひとりは違う?)、町の人たちであることは明らかだが、どこか役者になって演じているように思える。それは、『La Moute Rouge』で5歳の自分の写真を登場させ、自らが語るということとつながっているのではないだろうか。

ところで、『La Moute Rouge』と『割れたガラス』の撮影は同じ人だった。なるほどと納得するものがあった。『La Moute Rouge』の実写部分は少ないとはいえ、当時のサン・セバスティアンの景色を、まるで写真のように撮っている。スペイン人のバレンティン・アルバレス。映画の撮影は多くはないが、広告写真などで活躍している人だそうだ。

さて、2015年4月の旅のときに、リスボンのシネマテカジュニアで『Da Meia-noite para o Dia』(2014年、「真夜中から朝まで」)という23分の短篇を観た。シネマテカジュニアは、子どもたちを対象にして作品を選んでいて、この日は先生引率で小学校低学年と思える生徒たち40人ぐらいが来ていた。

映画が始まってすぐ、これはエリセの『割れたガラス』と同じ町の工場跡かもしれないと思った。きっとそうだと思いながら観た。工場跡の荒れた風景を超耽美的に撮っていて、まるで廃墟写真集を見せられているようだ。人物はまったく登場しない。工場跡のすみずみまでと織り機などを様々な角度からとらえて、そこにわざとらしく、織り機の音を音楽にして入れている。さらに、インタヴューされたと思える町の人の声が断片的に入る。まるで音の効果としての声というような感じで。もちろんナレーションはないから、工場の歴史やかつての町の様子などはいっさい語られないし、字幕もない。わたしにはこの作品の狙いがつかめなかった。首をひねった。子どもたちはどんなふうに受け止めたのだろう。

工場跡の中

工場跡の中

上映後に、監督のヴァネッサ・ドゥアルテが挨拶に立ち、この映画の背景について説明した。そこで、この工場跡がエリセの作品の舞台とはちがう町であることがわかった。ポルトガル中部ベイラス地方の山脈近くの町コヴィリャン(Covilhã)の、閉鎖された毛織物工場跡を撮った作品だった。かつてたくさんの工場があったコヴィリャンでは、子どもたちも労働にかりだされ、徹夜で仕事をしたのだそうだ。

そんな話のあとで、ドゥアルテ監督は子どもたちに「労働」について質問を投げかけていった。わたしは次の映画の時間が迫っていたので退場せざるをえなかった。

コヴィリャンは、以前に訪ねるはずだった場所として記憶に残っている町だ。エストレーラ山脈の麓の町ということで興味を持ち、北部からの旅の帰りにコヴィリャンをめざした。ところがバスの中から、山裾にへばりつくようにできた町の様子、こんな山間部なのに高層の新しい建物が目立つ、それが見えてきたとき、急きょ降りるのをやめてしまったのだ。そこから8年も過ぎて『Da Meia-noite para o Dia』の工場跡がコヴィリャンにあったと知って、降りなかったことを悔やんだ。そして、帰国するとすぐにコヴィリャンの毛織物工場について検索してみた。

コヴィリャンの毛織物業の歴史はとても古く、18世紀半ばには大きな会社ができた。その後「ポルトガルのマンチェスター」と呼ばれるほどになり、工場は増えつづけた。1958年、ポルトガルには465もの毛織物の工場があり、そのほとんどはコヴィリャンの町とその周辺にあった。そしてコヴィリャンの町は200以上の毛織物会社を持つまでになった。しかし、1980年代後半から衰退の一途をたどり、現在では10〜15の会社が残ったのみとなっているそうだ。この衰退は、『割れたガラス』でかつての労働者が語ったように、アジアの低賃金労働力との競争に負けていった歴史に重なると思う。

ほんの一世紀ほど前のポルトガルに、ヨーロッパでも有数の繊維産業が発達し、子どもも含めた大勢の人たちが過酷な労働に従事した歴史があったことを、わたしは知らなかった。ポルトガル誕生の地ギマランイシュの近くの小さな町や、ポルトガルで一番高い山脈の麓の町コヴィリャンに、大きな工場がたくさんあり、労働力が集まって栄えた町としての時期があったことを、知らなかった。

エリセの『La Moute Rouge』も『割れたガラス』もドキュメンタリーとはいえない作品かもしれない。けれどもエリセが語る子ども時代も、人々が語る自分史もどちらも真実である。ヴァネッサ・ドゥアルテ監督の『Da Meia-noite para o Dia』が廃墟写真集のような作品だとしても、かつてそこに工場があったことは事実である。映画は虚構ではあるけれども、そこには真実も存在する。

わたしは、1992年バルセロナオリンピックが始まる夏の前の2か月間、サン・セバスティアンからほど近いバスクの田舎町に滞在した。サン・セバスティアンにも何度も行き、古い建物の残る旧市街をよく歩いた。エリセが『La Garre Escarlata』を観た映画館は生まれ変わっていたが、そこで映画も観た。美しい砂浜のラ・コンチャには、いつもしずかな波が打ち寄せていた。

エストリル映画祭で『La Moute Rouge』を観ながら、思い出していた。ラ・コンチャの浜に沿ってきれいな弧を描いてつづく広い舗道を。夕方になると、仕事を終えた人々が家族とともにのんびり散歩を楽しんでいた。ひとりのわたしは砂浜に降りて、夕陽に輝く海を見ながらセンティメンタルになったものだ。この舗道を、幼い5歳のエリセも家族とともに歩いたのだと思うと、感慨深かった。

<つづく>

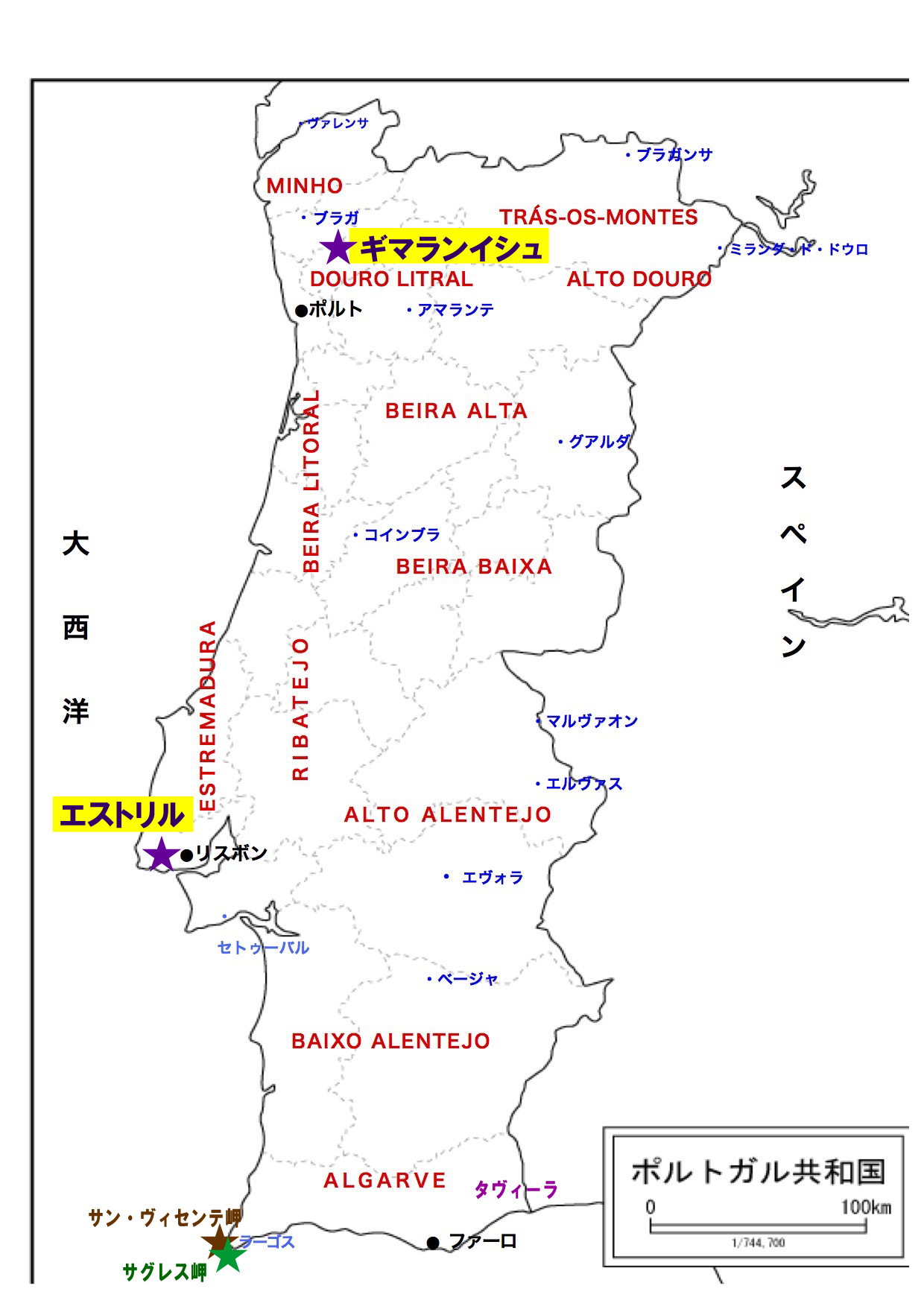

今回の旅の舞台(エストリル、ギラマンイシュ)

今回の旅の舞台(エストリル、ギラマンイシュ)

福間恵子 近況

福間健二監督第5作『秋の理由』の上映会を12月3日(日)に川越市にて開催。福間健二の朗読とトークもあります。

2017年12月3日(日)17:00 open 17:30start 朗読+上映+トーク

場所:シボネボルケ(川越市下松原)

http://shiboneboruke.ciao.jp/shiboneboruke/TOP.html

大人2000円・子ども500円+1オーダー

主催:林の上映会inシボネボルケ

川越近隣の方、ぜひこの機会に!

![]()