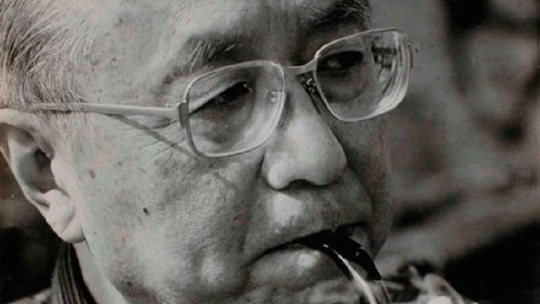

2018年の東京イラン映画祭ではイスラーム研究・言語哲学の井筒俊彦の一生を描いたドキュメンタリー『シャルギー(東洋人)』(マスウード・ターヘリー監督、2018年)が公開された。映画ファン・関係者のみならず、生前の井筒を知る関係者や学識者たちで会場はいっぱいになり上映後は喝采を浴びた。

井筒は多くの日本人がイスラーム文化を強く認識していなかった時代に、巨人で難解であることが知られていた。ジャック・デリダが評価をしていたことがポストモダン論の季節に語られていた。井筒にとって“鳥の巣”のような慶應義塾大学ではどのように回想されていただろうか。本作にも登場するが慶應義塾大学を自ら辞しかつイラン革命で逃げてきたことで退職金が無い経済状況の中の苦闘や、天才ならではの専制君主的な一面、慶應外国語学校で教鞭をとった時代に同僚からアジア言語を学んだ事や西脇順三郎や奥野信太郎と共に“超弩級戦艦が指導する”と語られたという小話が語られてきた。

筆者はアラビア語を学んだ経験があるが、90年代に様々なジャンルの生前の井筒を知る者がエピソードを語ってくれた。慶應義塾大学で石黒ひでの招聘でエドワード・サイードが講義をしたのもこの時代の事だ。

言語学者の鈴木孝夫は井筒にかつて学び寝食を共にする間柄の時期もあったが、自分の学問を創るために袂を分かったと語っていた。鈴木はバードウォッチングの草分けだが、異種コミュニケーションを彷彿とさせる様に最初の論文では鳥の言語を論じ、中西悟堂の如く九官鳥を飼っていた。木内信胤を師とする地理学者の高橋潤二郎は“残された井筒の書斎の本棚をそのまま残すように”とグーテンベルグ・プロジェクトの時代に提案した。仏文学者・詩人の井上輝夫はアラビア人と結婚し「千一夜物語―ガラン版」を訳し、T・E・ロレンス(アラビアのロレンス)を語るなどイスラームと西欧の境界に鋭敏だった。井上はイブン・アラビーを語りながら、鈴木からの伝聞を主としながら弟子の才能を食潰してしまうため、葬式にも参列しなかった元弟子のエピソードを語っていた。生前の井筒や西脇順三郎と親交があった最後の頃の世代だ。イスラーム研究の黒木英充も井筒の訳文や大川周明との概略を語ってくれた。

やがて9・11以後の潮流の中でイスラーム文化の重要性が注目されるようになり、2000年代に全集の編纂などから井筒も再評価され関心が高まるようになった。イランからのこのドキュメンタリー作品の登場は話題となったが期待を裏切ることがない名作といえる内容だ。

井筒俊彦には、その本筋である著作が英文であることも多く、イブン・アラビーやスフラワルビーなどの主要な研究業績が再考されることも少なく、その全貌が社会的に良く知られることが久しくなかった。だが今回100人以上のインタビューを収録するドキュメンタリー作品が実現した。

映画『シャルギー(東洋人)』公開記念式典チラシ

映画『シャルギー(東洋人)』公開記念式典チラシ

井筒の師の一人の西脇順三郎に関しても『日曜日の散歩者』(黃亞歷監督)という台湾映画が登場し、多くの日本人が注目してこなかったコンテクストが知られるようになった。本作もまた視覚文化を通じて日本を代表する碩学の姿を新たに示した。

井筒の人生が描かれていく。井筒は幼少時に禅と出会い、学生時代のキリスト教と出会い、文学部を志望し、西脇に師事をしながらも英文学者になるのではなく多言語を学び、イスラーム研究を志すようになる。才能があったが努力・情熱もその歩みを導いた。最初の著作ではロシア文学を取取り上げながら、イスラームを研究し、やがてエラノス会議や様々な場面において、海外の仲間たちからは東洋人であることから解かることについて応えていく形で、遍歴をかさねながら自分の領域を切り開いていった才能である。独学で独自な世界を形成するのではなく、著作『追憶―西脇順三郎に学ぶ』『師と朋友』にある如く優れたメンターのような存在を大事にしながらフロンティアを開拓していく。

最初に出会ったアラビア語とイスラームの先生のイブラヒムは日本軍との関係も持ちながら来日した。彼は現・東京ジャーミー(東京モスク堂)のイマームも務めている。続き師事したムーサ―・ビギエフは卓越した記憶力を持つ大学者だ。大川周明と井筒が活動をしていた背景には戦前の日本軍が各地にいたムスリム勢力を利用し独立国をつくろうとしていた。大川は“Asia is One”を唱えた岡倉天心に影響を受けている。二人が置かれた時代がうっすらと浮かび上がる。井筒訳の「コーラン」をめぐる、正確でありながらやや古風な日本語による訳の問題、戦犯として逮捕された大川と井筒の関係をめぐる問題、井筒はイスラーム教徒にならなかったということなどアラビア語・イスラーム研究で必ず語られるテーマにも触れている。

日本国内では精神史的な「読み」が多い井筒に対し、さらに興味深い論点が提起されていく。そこには日本で広く一般に知られていない井筒の姿も多く登場する。エラノス会議に関する資料、コルバンらとの交流、イラン革命の最中の日々の井筒、などこれまで接することが難しかった資料が続く。

ユダヤ教、キリスト教、そしてイスラーム教がヤハウェ神を対象とすることから日本では井筒の仕事は最晩年の仏教の大乗起信論の研究を視野に入れながら“メタ宗教”として論じられることがあった。この日本において積み重ねられてきた「読み」に対し、イスラームからみた「読み」やヨーロッパから見た「読み」が示されるのが本作の良いところだ。何かと天才として神格化されやすい日本や慶應義塾大学の<外部>からみた井筒の業績や人間像が浮かび上がり、文化や言語を越えた井筒へのアプローチが可能になってくる。

理論面で重要なのは井筒が当時の言語学の先端であるS・ハヤカワやヴァイスゲルガーの意味論に影響を受けながら、アラーという唯一神をもつイスラーム神学を素材に語と“意味の場”の問題を論じたというくだりである。30以上の言葉を独学でマスターし操ったとされる才能が、言語と“地政学”ともいうべき、様々な言語・文化と“意味の場”におけるその交流をテーマとしていた。語彙は一つの言語体系において一定の構造を持つが、ことに異なる文化と文化、言語と言語が交流するときに中心に来る語が大きな意味を持つ。そこに着眼をしながら、アラーすなわち神を絶対神とするイスラームを軸に、AI時代の今日でいうオントロジーと意味ネットワークのように、語と語の関係を定義することで、言語の交流、文化の交流を分析・モデル化しようとしていた。神という文字を中心に置くモスク建築の視覚表象とその面白さについても触れる場面が入り、映像編集が一際冴える。イスラーム圏の視覚表象には日本で再考されているパタン・ランゲージのクリストファー・アレクサンダーも関心を示した。

このことを踏まえながら井筒は中東にイスラーム教が登場する以前のインド・中央アジアや西洋・東洋の諸文化に通じていたことから可能だった言語の交流、文化の交流に関する研究についてもインタビューは浮き彫りにし、イスラーム圏からみた井筒の意味、井筒における東洋を浮き彫りにしている。エラノス会議からイラン王立アカデミー時代まで長く関わった人物からひと時の証言者まで幅広く登場する。エリアーデとの交流やローマン・ヤコブソンが評価した著作“Language and Magic”についてもしっかりと触れている。

映像資料が効果的なくだりはイラン時代の井筒の資料やイラン革命を実体験しながら井筒が現実世界と政治に関心を持ち遍歴を重ねる姿だ。この姿は日本社会一般ではこれまであまり知られなかった。場面の中にはイスラームの神輿と日本の祭のそれがどこか似ているといった描写まで登場する。このドキュメンタリーはグローバル化が進む日本のイスラームとの対話にとって大きな存在となるだろう。

日本ではイスラーム研究そのものが社会一般においてまだまだ知られていないことから、井筒の構想した世界とそのテクストの重要性・意義が認識されないところがある。井筒の業績や学才の恩恵に早い段階からあやかったのはイランをはじめイスラーム圏であり、その重要性を早くから指摘してきた。

多様な著作は内容も多岐にわたる。1つ1つの逸話に込められている背景は大きく、多言語による多くの関係者・仲間・弟子たちの証言を1度の上映で理解するにはバックグラウンドの知識が必要であると思う観客も少なくないかもしれない。しかしディテールが細かい部分が続く中で、全体をしっかりと構成し、わかりやすくみせているので、この映画を何回もみながら、様々な本・領域を学ぶことをお勧めする。

イスラームからみた東洋はインドや中国・韓国・日本なども含まれている。優れた西欧の東洋研究者たちとも全くひけをとらないイスラーム研究者が日本からでてきたこと、そしてその人物が西洋・イスラーム・東洋を橋渡しするようなモデルを構築したことの意義はしっかりと評価されるべきだろう。

現代日本はAI時代になっている。井筒哲学を人工知能的にモデル化・形式化する試みもすでにこの国からはじまっている。現代文明を読み解く上で1つの大きなベースとして井筒を捉え、そこから得たものをマルチメディアな現代の中で描くのがこれからの我々に求められていることだろう。

井筒や大川周明がシュタイナーに興味を持っていたこと、子ども時代に禅を親から学んだ井筒と大家の鈴木大拙、鈴木の妻で神智学徒だったビアトリスらによる近代日本の精神史の深層といった興味深いテーマも日本から掘り起こしがはじまっている。この映画の発表によってさらに新たな展開が世界的に予想される。

イラン映画は近年の日本でも紹介をされている。その中でも必見の作品がまた1つここに登場した。本作は単なる難解な学者を解説する資料ではない。伝統的な編集技法とはいえ国境を越えた長年の地道な調査と優れた編集方法による作品でインパクトは極めて高い。思想関係やイスラーム映画ファンのみならず、幅広く日本の映画界に受け止めてほしい良作だ。井筒の著作は没後年月を経て古典となり同時に再考される季節にある。井筒に続くグローバル化・AI社会の新しい科学や文化の萌芽を育むことが我々に求められている。

参考文献:

「井筒俊彦全集」,慶應義塾大学出版会,2013-2016

安藤礼二,若松英輔,「井筒俊彦 言語の根源と哲学の発生 増補新版」,河出書房新書,2017

【映画情報】

『シャルギー(東洋人)』

(2018年/イラン/124分/カラー/ペルシア語・日本語ほか)

監督:マスウード・ターヘリー

出演:鎌田繁、黒田壽郎、ゴラーム・レザー・アヴァーニーほか

【執筆者プロフィール】

吉田悠樹彦(よしだ・ゆきひこ)

メディア研究、上演芸術研究、アジア研究。海外の大学で日本近代の上演芸術・映像に関して講義をしたことがある。大学で映像文化論を担当したことも。写真・映画・メディアアートなど論じる。レニ・リーフェンシュタールや中国語文化圏の演劇映像、日本近代映画の検閲制度に関する著作もある。大学時代にアラビア語を学んだ経験もある。