南カリフォルニア大学映画芸術学科の校舎にて

映画の都・ロサンゼルスと聞くと、誰もが真っ先にハリウッドの華々しいイメージを連想するかもしれない。一年を通して温暖でカラっとした心地のよい気候のもとに発展したハリウッドの映画文化は、グローバルな伝播を通じてロサンゼルス、ひいてはアメリカ文化の典型的なイメージを形成し流通させてきた。しかし一方で、インディペンデント映画の制作や草の根的なアート活動も盛んなロサンゼルスの文化的土壌の豊さとその複雑な展開は、大規模な映画産業の動きを見るだけでは決して語り尽くすことができない。本連載では、南カリフォルニア大学映画芸術学科の博士後期課程に所属する著者が、ロサンゼルスを中心とした北米における映画のネットワークを制作、上映、教育、研究といった様々なレベルから観察し、アメリカ社会の現在とグローバル化するネットワークのもとで展開する映像文化の「これまで」と「これから」について考えるささやかな試みを行いたい。

第一回目の連載にあたる今回は、北米におけるドキュメンタリー映画研究の動向に焦点を当てていく。とくに、北米のフィルム・スタディーズの歴史を起点に、1993年に発足したドキュメンタリー研究の組織であるVisible Evidenceと、1995年に始動した日本映画研究者のネットワーク・Kinema Clubの取り組みを紹介することで、北米の研究者コミュニティのあり方について考えたい。

1970年頃から大学教育に組み込まれ始め、時代の変遷とともに展開を遂げてきた北米のフィルム・スタディーズは、今や人文学における不可欠な領域として広く認知されており、多くの大学が独立したプログラムとして設置している。その草創期には映画というカテゴリーにもっぱら重点が置かれれてきた一方で、学問領域としてのフィルム・スタディーズは映像文化や技術、そして社会の変化とともに、テレビやデジタルメディアなどへと射程範囲を広げ、かつ哲学や人類学、社会学など幅広い学問領域の知を取り込みながらその枠組みを拡張させてきた。

Visible Evidence XXVIのプログラム

北米のドキュメンタリー研究も同様に、フィルム・スタディーズの一ジャンルとして時代的変遷を遂げてきた。現在でこそ活況を呈するドキュメンタリー研究だが、フィルム・スタディーズの主流は長らく劇映画の研究にあり、ドキュメンタリーが研究の対象として注目され始めるのは80年代に入ってからのことだった。もちろんアカデミアの外に目を向けてみれば、ドキュメンタリーを「現実の創造的劇化」と定義したジョン・グリアソンらをはじめとする制作者や批評家らの活躍に明らかなように、ドキュメンタリーをめぐる洗練された言説空間は早くも1920年代から存在してきた。しかし、本稿が対象とする制度的な学問領域に限定すれば、ドキュメンタリーの萌芽的研究が出現するのは80年代になってからのことだった。例えば、ビル・ニコルズによる左翼的映画集団・ニューズリールについての研究が出版されたのが1980年だが、こうした先駆的なドキュメンタリー映画研究を皮切りに、フィルム・スタディーズの劇映画中心主義に対抗する流れの中で、学術的なドキュメンタリー論が相次いで出版され、それらはフィルム・スタディーズにおけるひとつの潮流を形作っていった。

そうした先駆的研究がより洗練され、研究者のネットワークを通してさらなる発展を遂げるのが90年代だった。現在も強い影響力をもつ、ドキュメンタリーの系譜学的なモードの分析を打ち立てたニコルズによる1994年の著作、Blurred Boundaries: Questions of Meaning in Contemporary Culture等の成果がフィルム・スタディーズにおけるドキュメンタリー研究のプレゼンスを高める一方で、研究者たちは徐々に継続的な対話の場を作り出すことへと意識を向け始めた。そうしたコミュニティ建設への志向が結実した場のひとつが、1993年に結成されたドキュメンタリー研究の組織・Visible Evidenceである。90年にオハイオ大学でジェーン・ホールが主催したドキュメンタリー映画に関する学会に集った若手の研究者らは、継続的に活動するドキュメンタリー研究のコミュニティを組織するという構想を話し合い始めた。その構想は、それから3年後、マイケル・レノフやジェーン・ゲインズらが発起人となって93年にデューク大学で開催された第一回目のVisible Evidenceの学会によって実現されることになった。Visible Evidenceの活動は学会の開催にとどまらず、継続的に出版されている研究書のシリーズや、メーリングリストによる情報共有など、その草創期から30周年を目前にした現在にわたり様々な媒体を通して研究者の交流を活性化するのに貢献してきた。

そうして歴史を重ねつつも、コミュニティとしてのVisible Evidenceの活動の根幹につねに存在してきたのが制作者と研究者の建設的な交流を推進するという理念である。グリアソンやポール・ローサ、ジガ・ヴェルトフなど、フィルム・スタディーズが制度化される以前のドキュメンタリー論は制作と研究という二領域の分かち難い結びつきに特徴づけられていた。しかし、映画が大学で学ばれるようになると、実践と理論は徐々にその溝を深めていくことになった。こうした実践と研究の分離については後に多くの研究者らが問題化してきたが、Visible Evidenceもその問題意識を共有しつつ、制作者と研究者、映画祭のオーガナイザー、キュレーター、そして配給担当者といったドキュメンタリーに関わるあらゆる人々が垣根を越えて交流できる場をデザインしてきた。私は昨年度に南カリフォルニア大学で開催された26回目のVisible Evidenceに参加したが、研究者の発表と映画上映がバランスよく企画されたプログラムのなか、とくに映画上映後のQ&Aで目にした研究者と制作者の間で活発な議論は、まさに、セクターを越えた交流を理念のレベルに留めず、双方向的な対話として実現させているひとつの取り組みだと感じた。

Visible Evidence XXVIにて、ドキュメンタリー映画監督のAlex Rivera氏とCristina Ibarra氏にインタビューするマイケル・レノフ氏

90年代以降発展してきた北米のドキュメンタリー研究においてVisible Evidenceが果たしてきた役割は計り知れず、その取り組みは北米のドキュメンタリー研究の歴史的展開と切り離すことができない。その一方で、Visible Evidenceの標榜するもうひとつの理念——「インターナショナル」なコミュニティを構築するという点については、北米・欧州の参加者が多数を占めており、アジアやアフリカといった地域からの参加者数が少数にとどまっている現状に鑑みると、非西洋の国のドキュメンタリー実践を語る場としてのポテンシャルはこれからの課題となっていくのかもしれない。

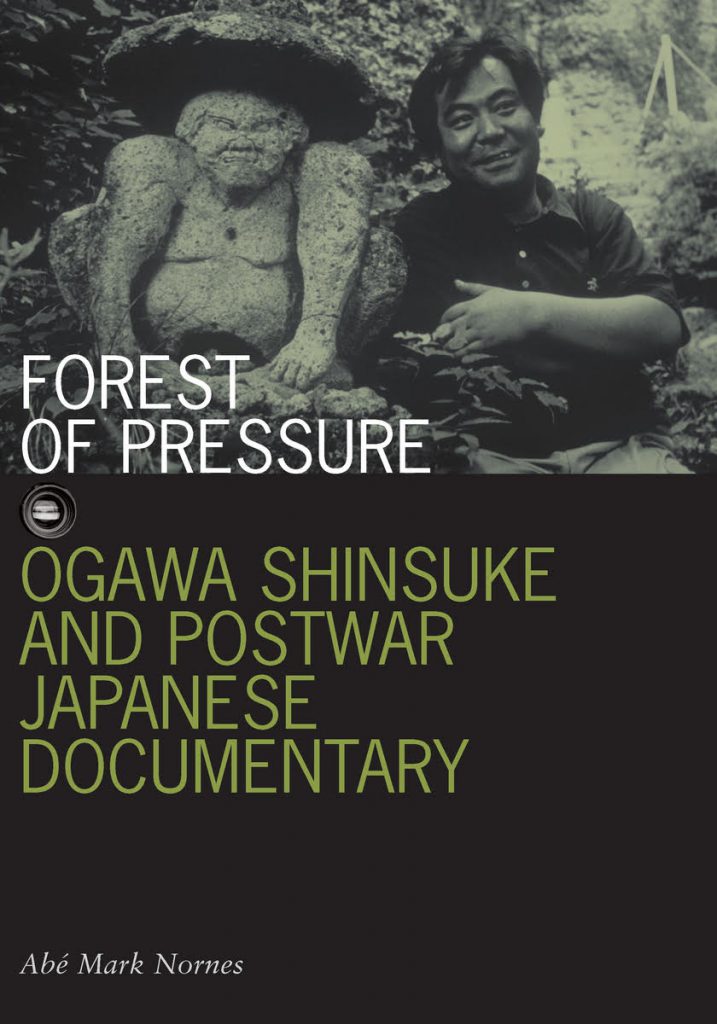

こうした問題を起点に、日本のドキュメンタリーが北米でいかに語られてきたか、そしてどのようなコミュニティが存在してきたのかという問題を考えるとき、最も注目するべきはマーク・ノーネスの日本のドキュメンタリーについての先駆的な研究と、彼が英語圏の映画研究者とともに設立したKinema Clubというコミュニティの存在だろう。ノーネスが出版した日本のドキュメンタリーに関するJapanese Documentary Film: the Meiji Era Through Hiroshima (2003)とForest of Pressure: Ogawa Shinsuke and Postwar Japanese Documentary (2007)の二冊の著作は、日本のドキュメンタリーの展開について包括的な見取り図と精緻な分析を提供しており、英語圏で日本のドキュメンタリー史を学ぶための必読書となっている。ノーネスやアーロン・ジェローらを始めとする日本映画の研究者たちが中心となって95年に立ち上げたコミュニティ、Kinema Clubはメーリングリストで日本映画に関する情報を共有するKine Japanというオンライン・プラットフォームの運営に加え、毎年ワークショップを開催することで、日本映画の研究者たちが研究発表に基づいた相互フィードバックや、就職状況やメンターシップについて実践的な意見を交わし、日本映画研究というフィールドのこれからを考えるための重要な場を提供してきた。扱われるトピックはドキュメンタリーに限定されるわけではなく、かつ、地域的枠組みも日本映画を中心としたアジアの映画と多岐にわたっているが、日本映画研究の枠組みからドキュメンタリー・スタディーズを考えるうえでKinema Clubのネットワークが北米の映画研究において果たした役割は看過できない。

マーク・ノーネス氏の著作、Forest of Pressure: Ogawa Shinsuke and Postwar Japanese Documentary

人文学領域の研究は、ラボで行われることの多い理系の研究に比べて、個人主義的で孤独な営みだと考えられがちだ。しかし実際には、これまで積み重ねられてきたドキュメンタリー研究の成果は、集団的なプラットフォームで交わされた研究者らの交流に資する部分も大きい。希少な資料へのアクセスや、映画にまつわる新旧の現象を概念化・歴史化するという課題の困難さに、資料を共有し合い建設的な意見を交換することで、研究者たちは向き合ってきた。コロナ禍が世界中を襲う現状では、そうしたコミュニティの多くが学会やワークショップを中止または延期せざるを得ない状況に置かれている。しかしそれでも、ロックダウン下のロサンゼルスのアパートの一室で、北米の研究者コミュニティの歴史に想いを馳せつつ、変わらず盛んに交わされるオンライン上の議論を見るにつけ、開かれたプラットフォームとコミュニティをベースにした研究のあり方を自己言及的に考察・刷新しつつ、研究者としてその有機体へと積極的に加わっていくことの重要さについて日々考えさせられている。

【執筆者プロフィール】

中根若恵(なかね・わかえ)

1991年生まれ。南カリフォルニア大学映画芸術学科博士課程在

![]()