中心となるのは小津のインタビュー音声である

巨匠だなんだと通りいっぺんの賛辞を連ねるのは数行でも面倒、と言っておいて、内容出しには半日かけてしまった。

しかしそれだけの甲斐がある、見事な構成のレコードだと思う。

紹介できるのはトーキー作品(音のある映画)以降という物理的条件から、小津の若き日を取り上げるのはすっぱり諦め、作風を確立した時期から円熟期までの歩みに、明確にマトを絞っている。

その作風とは、様々なかたちの小さな別離。

映画から音声を抜き出しているのは主に親子や家族の間に起きる衝突や波風の場面で、積み重ねることによってライトモチーフがだんだん深まっていくようすが、聴きながら実感できる。

深川生まれだが多感な時期を三重県で暮らした小津にとって、戦前と戦後では多くの連続が途切れた東京が、半分は地元で半分はよそよそしい街であり、まさに世の移ろいやすさを描くのに精神的にもぴったりな舞台だったことも分かる。

一番の目玉と言える小津安二郎の肉声は、ここに全部起こしておこう。

A①

「こっちがこの、鶏を描いてんのにね、山を描きゃいいじゃねえか、山のほうがスケールが雄大だよ、なんつったってね。こっちは鶏が描きたいんだから。そういう批評はねえ、いくら言われてもね、あのー、山は他の人の山を見てくれと。まあ、いうことになりましてね、これはまあ割にあの、痛くも痒くもない」

A⑨

「喜八ものだとか、かあやんだとか、あの一連の長屋ものですね。あれはまあ……僕は深川で生まれて、まあ、うちの近所に、そのう、ああいうようなこの、モデルになるような人間を沢山知ってましてね。それがやっぱしそのう戦争後、ああいう種類の人間は大変いなくなりましたね。そう、今だったら、他でも風違いしないんじゃないですか。深川と荏原、中延と、そりゃあ違うっていう風なものがね、あんまりその、目立たなくなってきたんじゃないですかね。昔のこう、半纏着て朝風呂入っているようなのが今、こう、ズックの靴履いて、ジャンパー着てね、昔は毎日ヒゲ剃ってたようなタイプが今は不精ヒゲ生やして、どうでもいいやっつうような格好してますがね。昔はまあ、深川のああゆうとこへ行くと、小さい家にいてもそのう、大きな長火鉢置いてね、このう、黒柿の茶箪笥かなにか置いて、ふんどつひとつで冷や奴なんかで酒飲んでましたけどね。今はもうそうじゃない、そのへんのあのコロッケ買って、おまんま食ってますよ。焼酎呑んでね。アハハ……よほどその、カラえばりっていうのかその、そういう、持ってるこの清潔感っていうのか、そういうもんが失われてきてますね」

D㉑

「まあふたりでね、これ、野田と書かなきゃいかんといって、ストーリーも何にも無いしねえ。まあ世の中、大変文明になってね。このう時計のくっついたライター、ああそりゃ、デパートへ行きゃある。霜が取れる冷蔵庫ができたとか、まあ、いろんなものがねえその……でかい打ち上げ花火ができるような世の中で。それじゃシナリオ貰いに行こうたってデパートにも売ってなきゃ、どこにも売ってない。こっちでこしらえなきゃならんのだから。これはしんどいなと思いますがね。そりゃまあ、実によく、全く、何をやりゃいいのか、何かやらなきゃならんのに、どうすりゃいいのかってもう大変です。その、40年やってて、やっぱし暮夜秘かに汗かいたりね。そりゃまあ、なかなかしんどいことだと思いますが。野田さんも僕もね、ひとつのなんだか、こう愛情が持てないものはあまり取り上げたくないわけですよ。まあ、1年に500本も映画ができるなかでねえ、1本位、そういうシャシンがあったっていいじゃねえか……」

証言音声の大部分は1961年のラジオ番組からである

小津の声は太くしわがれていて、意外と、せっかちなほど早口。ワンパターンのホームドラマばかり泰然と作っている、という声に対する不満は口吻で分かる。技術即思想を時勢に応じて更新させている努力が、いつまでも理解されない人独特のものだ。それこそ、TOKYO FM『山下達郎のサンデー・ソングブック』で、タツローがたまにイラッとしたところを垣間見せる時とそっくり!

小津安二郎は、もしもSNSをやっていたとしたら、ピントのズレた評論風な言葉に一々カチンとくるタイプだろう。だけでなく「つまらない声は無視が一番ですよ♪」と、横から”アドバイス”してくるファンの凡庸さにはもっと腹を立てるタイプだろう。そして、フェアだからそうなるのに、おとなげない態度としか見られないことにまっすぐ傷つくタイプだろう。おそらくね。

さて、この録音は現在遺された小津の唯一の肉声だという。本盤には記載がないのだが、出どころは何なのか。

今はハッキリしていて、映画評論家・奥田均が『映画学』(2010第2版 学術図書出版社)で、

〈1961年3月26日にTBSラジオで放送された『この人この道 小津安二郎』からのテープ〉

だと調査結果を明かし、番組の内容をほぼ採録のかたちで紹介している。

その後、小学館のDVDブック『小津安二郎名作映画集10+10』の第10巻(2011)に、この番組での小津のインタビューが全て特典のかたちで収録されたので、入手して聴くことは比較的楽になった。

本盤では3つの話題だけだが、小津はこの番組で他にも、オーバーラップなどの技法を好まない理由など違う話をしている。

(ちなみに―『映画学』の著者・奥田均氏は映画業界誌の経営者でもあり、僕は定期的に記事の仕事をもらう関係だ。本人曰く「在庫が家に山積みですわ、ハハハ」とのことなので、興味のある方、よろしくどうぞ)

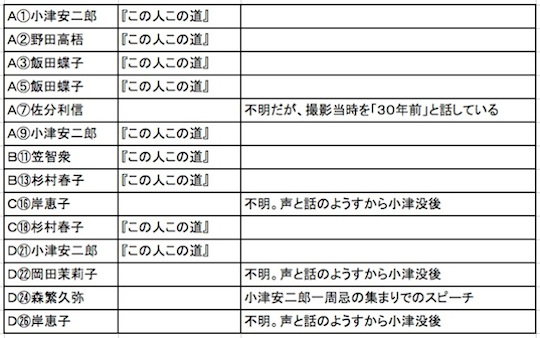

『この人この道 小津安二郎』は飯田蝶子、笠智衆など関係者の証言も多く盛り込まれていて、その大半が本盤に使われている。一方で本盤には、明らかに小津の没後に録音された証言がある。

ややこしいので、表にして整理してみる。(人物の漢字表記は本盤に合わせた)

これは推測だが、佐分利信、岸恵子、岡田茉莉子の証言は、井上和男が編集した書籍『小津安二郎 人と仕事』の制作時の取材テープではないだろうか。本でも取材して、本盤でもまた改めて同じ話を聞くために取材したと考えるよりも、そっちのほうが自然だ。

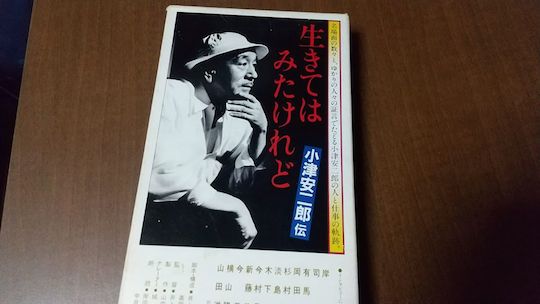

ただ井上和男は、『小津安二郎 人と仕事』の出版と本盤の構成で仕事を終わらせず、約10年後には証言構成のドキュメンタリー映画『生きてはみたけれど 小津安二郎伝』(83)を監督して、みなさんそれぞれから本盤とは別の話を引き出している。

井上にはプロデューサーの顔もあり、リサーチのしつこさで知られる監督・今村昌平と組んで『復讐するは我にあり』(79)を製作し、原作者の佐木隆三が取材できなかった実際の事件の関係者の居所まで突き止めたりしている。それほどだから、違う媒体のたびに同じ話を聞く粘りは、井上ならば当然のように見せたのかもしれない。

その今村も、助監督時代は小津に付いたことがあり、ロケハン先の地べたに水たまりがあっても平気で伏せ、上等のワイシャツに泥をつけながらファインダーを覗く小津の姿に「この執念の物凄さを学んだことは私が後に監督をやる上で大いに参考になったと思う」と述懐している。

どちらも、佐藤忠男編の特集上映プログラム『今村昌平ノ世界』(95 日本映画の発見実行委員会)に載っている話。

▼PAGE3 快いテンポの世間話と、長くなる大事な話 につづく