遠く離れた土地を舞台とする小説を読むとき、その土地の生活や文化を知るのもよろこびのひとつである。しかしときには知るというよろこびよりもさきに、その異形の相貌をまえに立ち尽くしてしまう作品がある。そのひとつが、ブラジルへ移民として渡った松井太郎の小説だ。

松井太郎の小説はブラジルで書かれた日本語文学である。還暦を迎えて隠居するにあたり創作活動を開始したというこの遅咲きの作家は、一九一七年に神戸市で生まれ、一九三六年に父の失業を機に一家でブラジルへ渡り、二〇一七年に逝去。日本では『うつろ舟』(*1)、『遠い声』(*2)という二つの作品集が刊行されている。

作品集の編者である細川周平の解説(*3)によれば、松井の小説は「(一)「移民小説」(日系社会内の物語)、(二)私小説、(三)辺境小説、(四)滑稽小説、この四つのカテゴリー」を主としてまとめられる。そのうちの(三)「辺境小説」にあたる初期の短篇「ある移民の生涯」(一九七〇年初出)(*4)では、床屋を生業とする男の身の上話を通して、松井が執拗に描きつづけた無名の移民のすがたが浮かびあがる。まずはその半生をみていきたい。

四国に生まれた男は、食い扶持に困った両親に連れられて十二歳でブラジルへ移民。サンパウロ州各地を移り住むうちに両親が死に、兄夫婦と綿作りで生計を立てていた。男が二十歳をこえたころ、兄の知人一家が土地を世話してくれと現れ、男はその長女と駆け落ちをする。三十キロほど離れた町で一夜を過ごし、翌朝そこの駅で兄に見つかるが、兄の理解のもと、遠縁の家に身をよせる。そのうち知人一家はパラナ州へ移転し、駆け落ち騒動で村に居づらくなった兄夫婦もサンパウロへ出ていく。男もまた売りに出されていた分譲地を買い、サンパウロ州北西部のノロエステ地方へ移るが、分譲地へ着くとそこは原始林の真ん中で、斧で木を伐採して家を建てるところからはじめなければならなかった。サンパウロで既製服の下請けの仕事をしていた兄は、半年も経たぬうちに交通事故で死んでしまう。そのころノロエステの分譲地では男の妻が妊娠し、男も妻もマラリアに罹る。妻のからだには黄疸が出はじめ、予定日より二ヶ月も早く産気づく。医者のいない奥地の早産で妻子ともに助からなかった。深い森の奥地で山焼きをして土地を切り開く生活は、妻子の死という凄惨な結末を迎える。

「何か悪意のある見えない力が、私を責めさいなんでいると思いました。ここ一年ほどのうちに兄と妻と子とつづいた三つの死は、どう考えても不条理に思われるのでした」

男の「不条理」ということばの裏には、「三つの死」のほかにも、高待遇や高賃金をうたって勧誘した国策としての移民政策の虚偽や、両親の決断によってブラジルへ連れてこられたという不可抗力な側面、せっかく手にした土地が原始林のなかであったことなどに翻弄されるなかで、男が手にしてきた兄との協働、妻との愛が崩れ去った瞬間があったのだろうか。自らもまたマラリアに蝕まれていくなかで、殺してくれと捨て鉢になるが、やがて快方に向かう。

それから男は分譲地を去り、呉服屋の売り子、仲買いの手先、鍛冶屋などの仕事に就きながら各地を転々とする。そのうちに戦争がはじまり、将棋仲間だった床屋の親方に誘われて弟子として居つく。戦争が終わって勃発した勝ち組と負け組の抗争に巻きこまれた親方が警察に拘留されて島送りになると、店を守りながらも床屋のおかみと深い関係をもってしまう。一月たらずで親方が戻り、独立した男は、思いついて研屋として剃刀やバリカン、鋸などを研ぎながら流浪する。そうして小金を貯めて、気に入った町で床屋を開いた。

研屋として流浪するあいだ、男はサンパウロ州の奥地からパラナ州まで、日本人移民の移住地を訪ねてまわったが、以前に移住地だったところが面影もなく荒廃していたところもあり、世の移り変わりを目にしてつぎのように振り返る。

「私の旅に出た頃はまだ人の心も暖かく、食事や一夜の宿に事欠くことはなく、中には面白がって私のような流れ者の見聞を聞いてやろうとする人もありましたが、戦後経済のインフレがつのるにしたがい、人心も荒んできて、よほど親切な人にでも出会わないかぎり、野宿するような目に遭います」

流浪とは日々の宿を求める生活で、ひと所にしばらく居つくという生活ではなかったのだろうか。流れ者として、研ぎ道具を手に点在する移住地を訪ね歩く生活も、奥地がどのようなところであるのかも、荒廃してしまった移住地も、筆者には想像できない。そして、男が荒んだという人心の変化すらも手の届かないところにあるように思えるのはいかなる理由からだろうか。おそらくは荒む以前の人心が想像できないからではないかと思う。

松井太郎の小説を読むと、わからないということに直面する。たとえば翻訳された小説をのぞき、日本語で書かれた小説にかぎったとしても、全く異なる文化や見知らぬ土地を舞台とする作品は数多く、当然のように存在する。しかし、それらを想像して読むときとはべつの違和を抱くのだ。それだけ異質な、というよりも誤解を恐れずにいえば、日本語というほかにたしかな感触をもって触れられるところがないのではないかという畏れさえ抱く。言い換えればそれは筆者が日本語文学を読むさいに「同じこと」や「わかること」に寄りかかっていかに安住しているかという証にもなるのだが。

つづいては「(一)「移民小説」(日系社会内の物語)にあたる、ある抗争を題材とした作品から考えていきたい。「ある移民の生涯」において、床屋の親方が巻きこまれたと先述した、勝ち組と負け組の抗争である。日本の敗戦直後、ブラジルでは、日本は戦争に勝ったと考える勝ち組と、日本は戦争に負けたと考える負け組の間で抗争が起こり、日本人移民社会を分断したといわれている。松井にはこの抗争を題材にした「金甌」(一九八五年初出)(*5)という短篇がある。ここではそこで書かれていることをもとにみていく。

「一九四五年八月十五日、サンパウロの新聞はどの一面にも「日本無条件降伏」の見出しをのせて、第二次世界大戦の終息を報道した」という冒頭ではじまるこの短篇は、勝ち組負け組抗争の犠牲者となった登場人物・小牧の未亡人の回想をもとに、語り手が「サンパウロ州のある郡で起きた一事件」を記すという体裁で書かれている。まずは物語の筋を追う。

敗戦を告げる新聞を手に日本人集落へ戻った小牧の知らせにより、集落の家長と青年代表が集まるなか、小牧がポルトガル語の記事を日本語に訳し終え、不安がる面々をまえに、軍曹あがりという噂の蓑作が立ち上がって言う。日本は負けない、祖国を信じればかならず快報があるはずだ、という声にあちこちから拍手があがる。敵側の報道など信じられないという蓑作に対し、ブラジルに入る報道は世界中に出す通信ではないのかと小牧は考えるが、やがて日本が勝利したという噂が集落にも入ってくる。

「なんでも東京湾に集合した敵の船をコウシュウハとかいうもので、全部沈めたそうよ。これで戦争は終わったと、ラジオ放送があったから間違いないそうです」

妻の房子が聞いてきた話を小牧に伝える。義弟の徹によれば、サンパウロ市内でも戦勝説が流布しているというが、その後も新聞の報道を追う小牧には戦勝説の根拠はどこにも見当たらないように思えた。

この短篇の語り手は、後年、勝ち組負け組抗争で多数の犠牲者を出したのは、日本人の気質に深く根ざしたものではないかと振り返っているが、ここでいう「日本人」がなにを指しているのか、作品のなかでは明確ではない。仮にブラジルに移民した日本人として、作中で当時の心理が示されている箇所をたどっていきたい。

まずは、日本は負けないという蓑作の発言に対し、おなじ移民としてその心理は理解できると小牧がいう場面である。長くなるが引用する。

「不運につけ、思惑違いにつけ、これほどに辛い辛抱をするぐらいなら、内地でもなんとかやっていけた筈だったと、一度も考えなかった家長はおそらく一人もいまい。ようやく自立してしだいに生活も安定し、子供らが成長するにつれて、これが我が子かと疑うほどに、言葉の不通、思考の相違が、子弟にこの国の高等教育をさせた家庭ほどはなはだしく、親子の断絶に悩む者も多いと聞く。それは他国に移り住む者の受ける苦しみだろうが、口にすればすべてが不調和、不自由で、なにか胸のなかに溶けずにあるものを持っている一世にとって、祖国は国家の格をこえて、信仰の対象にまで高められていた」

あるいはまた、日本は他の分野は別としても戦争は負けないと戦争そのものに賭けていた人々もいたという。作中では、勝ち組の面々によって、戦争に勝った際は植民地とした東南アジアに移民するということや、この地ブラジルで日本文化を継承していくといったことが夢のように語られる。いっぽうで、日本人移民の日常として、「日常は邦人がこの国に持ちこんできた習慣のなかにおり、現実的な利害関係では、この国と自分の仲間だけの生活である」とあり、戦勝説が集落内で空気のように広まれば、疎外や孤立を避けたい心情に基づく行動へ向かうことも推測され、作中では義弟の徹が小牧に向かってつぎのようにいう。

「義兄さんは、みんなが白と言っているのに、なぜ黒というのだ」

小牧によれば、戦勝説の急速な広がりの背景として、戦勝説が「抑圧されてきた移民の心情にぴったりとくる」と見解を述べているが、そのことを確認するまえに物語の筋にもどりたい。

やがて集落内では小牧が負け組と名指されるようになり、蓑作たちが結成した臣道連盟、いわゆる勝ち組が集落を占め、負け組は小牧だけとなる。戦勝を知らせるのにわざわざ非合法の結社をつくる必要があるのかと訝しがる小牧が、ラジオはどこで聞けるのだ?と聞けば、特殊機関だけが受信できるのだと義弟はいう。そのうちに、五日前に大船団が日本を出発し、四十日後にはブラジル在住日本人の総引き揚げに来るという噂が流布する。しかし四十日を過ぎても船団は現れず、戦勝の実証に失敗した勝ち組は、郡内の負け組と言われる人々の位牌を公園の木に吊るす。なかには小牧の名もあった。そして、日本人はただ祖国の勝利を信じておればよいと説く勝ち組は、その信念に反対する者を暗殺するという噂がたつ。噂は口々に広がるだけでなく、隣郡で襲撃事件が起き、一人が殺され、小牧もまた襲撃者の銃弾に倒れる。

こうして勝ち組負け組抗争の犠牲となった小牧だが、彼は戦勝説が「抑圧されてきた移民の心情」を射ぬいたと認めたうえで、なにものかによる策略であると見抜いていた。「金甌」に沿って考えれば、日本人移民に希望を騙ることで利益を得るものたちにとって、戦勝と併せて日本への引き揚げといううまい話を用意する必要があり、日本への引き揚げという希望がなければ移民のあいだでも戦勝説を信じこむ層が広まらなかったのではないだろうか。作中では、負け組と名指された鍛冶屋が小牧のもとを訪れてつぎのように述べている。

「神国絶対不敗の信者は別にしても、日本敗戦を知っていながら、戦勝説をあおっているグループがあるんです。どこにあるか分からないにしても、これほど愚民の心情を射ぬいた策略はないですな」

大船団が総引き揚げに来るという噂が広まった際、戦勝説を信じる移民のなかには、土地を売って日本国紙幣を手に入れた者や、土地や家財の一切を整理して引き揚げ船の一番のりを目指す者もいたとされている。ブラジルで味わってきた辛抱がようやく報われるという想いを一縷の望みとして抱くために、引き揚げの噂は信じこむに値する話だったのだろうか。戦争に賭けた人々が敗戦を受け入れられずに引き揚げの話に縋ると考えるのは難しくないが、戦勝説が広まった背景には、みなが白といえば白だという気質があるのではないか。しかしそのうえで、小牧が述べているように、移民一世が抱く祖国への信仰に近い感情や、「抑圧されてきた移民の心情」をそこに重ねて考えたとき、日本にいる日本人としての視点からの考察では何重もの断崖が聳え立っているように思えてしまう。

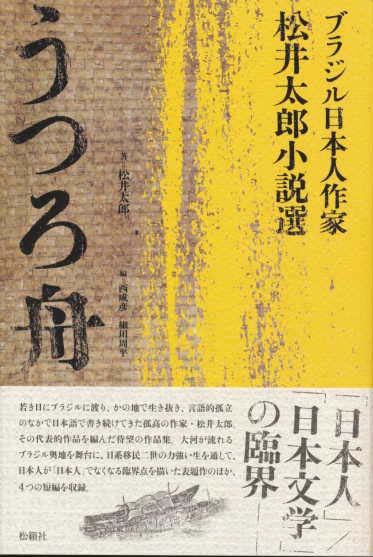

長篇「うつろ舟」(*6)を表題とする作品集『うつろ舟』の帯には、「『日本人』/『日本文学』の臨界」ということばが記されてある。巻末の解説にある作品一覧によれば、「うつろ舟」は一九八八年から九四年にかけて第一部、第二部が執筆され、二〇〇三年に結末が加筆された。大河の流れるブラジルの奥地で、なにものでもない裸の人間として生きることを渇望して内省するマリオこと神西継志。彼は夫婦間のトラブルで財産を失ったあと、日本人移民社会からも離れて豚飼いとして暮らしていたが、大火によって家畜を失い、その後漁師になるが大洪水によって漁場を流されるなど、野生の力と対峙するその生のなか、ある場面でつぎのようにいう。

「あんた、おれのような顔つきの男は知らんかね」

このとき、文字通り「日本」の外で生きるマリオこと神西継志は、ブラジルの辺境で日本人なるものを指し示すときに、自分と似た顔つきのものであるほかにはなにもないという認識に至ったのか、あるいは日本人なるものを思い浮かべてかつての自分の顔が頭をよぎったのか、定かではない。もちろんブラジルでの婚姻や、国際結婚が当然のいまではその「顔つき」も一様ではありえず、それ自体に留保が必要である。しかしながら、日本から遠く離れて、日本人コミュニティとも袂を分かち、奥地へ入っていった人々のすがたを追い求めたこの作品において松井太郎が放ったこの一言は、日本という枠組みとはなにか、というひとつの問いを突きつけてはいないだろうか。そしてその作品群は、無名の移民として亡くなっていった人々の記録としても遠く日本へこそ投げつけられているのではないか。

*1 松井太郎『うつろ舟 ブラジル日本人作家松井太郎小説選』(西成彦、細川周平編、松籟社、二〇一〇)

*2 松井太郎『遠い声 ブラジル日本人作家松井太郎小説選・続』(西成彦、細川周平編、松籟社、二〇一二)

*3 細川周平「辺境を想像する作家――松井太郎の世界」(『うつろ舟』所収)

*4 松井太郎「ある移民の生涯」(『遠い声』所収)

*5 松井太郎「金甌」(『遠い声』所収)

*6 松井太郎「うつろ舟」(『うつろ舟』所収)

【書誌情報】

『うつろ舟 ブラジル日本人作家・松井太郎小説選』

講談社文庫 2010年8月発行 本体1900円 四六判 328p

ISBN 978-4-87984-285-5

【執筆者プロフィール】

中里 勇太(なかさと・ゆうた)

文芸評論、編著に『半島論 文学とアートによる叛乱の地勢学』(金子遊共編、響文社)。