neoneo編集委員の金子遊が、この列島を代表するドキュメンタリストにロング・インタビューを試みるシリーズ。2012年に、新作映画『オロ』が全国で劇場公開されて、『ねじ式映画―私は女優?―』(69)、『叛軍No.4』(72)、『眠れ蜜』(76)の代表作のレトロスペクティブ上映が行われて、ふたたび注目が集まっている岩佐寿弥監督。岩波映画から「青の会」を経て、まったく独自のシネマ・ヴェリテ的な作品を発表し続ける名匠に、3本の作品について話を聞きました。前半は岩波映画製作所を経て映画監督になるまでの時期と、『ねじ式映画―私は女優?―』(69)の徹底解剖編です。

敗戦の記憶

――岩佐監督は1934年奈良県生まれということですが、終戦のときは11歳でしょうか。戦争中のこと、戦争が終わったときの記憶をお話し頂けないでしょうか。

岩佐 敗戦のときは10歳で、その2ヵ月後に11歳になっています。敗戦のときの記憶は鮮明に残っていますね。昭和天皇の玉音放送が12時からあって、それがほとんど意味がわからなくて、午後は友達を誘って学校のプールへ泳ぎにいきました。そんなのん気な学校は日本中探してもどこにもなかったでしょうね・・・僕の学校はそういう学校でした。学校の門を入ったところで、女の先生が向こうからやってきて「今日は日本が戦争に負けたんだから、水泳なんかやめて家に帰りなさい」と言われた。そのとき、子どもながらに戦争が終わって何だかホッとした感じがありましたね。残念って感じは全くなかったな・・・

記憶を辿ってみても、自分が軍国主義少年だった気はしませんね。昭和20年の始め頃でしたか、ものすごく似顔絵のうまい同級生がいて、彼の書いたルーズベルトとチャーチルの似顔絵を教室の前と後ろの入り口の床にそれぞれ貼って、ぼくたちはそれを教室に入るとき必ず足で踏みつけるんですよ。それから勅語を声に出して読まされ、皇国の歴史を教えられ、敵国を鬼畜米英と呼ばされた。それでも別に憎しみが湧かなかったな。むしろ若い女の教生先生(実習教員)に心底惚れたりの日々でした。隣の大阪は大都会、昭和20年に入って空襲は激しくなり、大阪へ向かうアメリカの爆撃機B29が頻繁に奈良市の上空を通過するんですね。だんだんそれに馴れて夏の青空の中を銀色のB29が編隊を組んで飛んでいく姿がなんだか美しくて、波打つようなブーンブーンという音と相俟ってある種の恍惚感に誘われるんですね。不謹慎な少年だったんでしょうね。

敗戦後、関西にアメリカの進駐軍が入ってきたのは1ヵ月後か2ヶ月以内だった。奈良にも来ましたが、大人も子どもも進駐軍に尾っぽを振ってなびいている雰囲気がありました。僕たち子どもはいつも腹を空かせていたし甘い物など全くなかった。子どもたち、いや大人も混じってチョコレートをくれる進駐軍の兵隊を円形に取り囲み取り合いになるんですね。僕は後ろからいやーな気持ちで眺めていました。アメリカ兵にも取り囲む日本人にも不快感を持ったんです。チョコレートは欲しかったけどね。戦時中に鬼畜米英として観念的に教えられてもそれほど憎まなかったのが、戦後になって米兵に生理的な反発を持つようになりました。

日本中の大方の人は、アメリカになびいていました。親の世代が戦時中と戦後では、まったく違うことを言うのを見て、大人は信用できないものだという不信感が募りました。その象徴的なできごとが、学校で秋頃から教科書に墨を塗るという行為でした。墨を塗った横にちょこちょこと新しく書いていくんですが、その内容の変更よりも先生の表情が戦中のそれと全く変わらないのが引っかかりました。大人は信用できないという確信が昭和20年にできてしまったのですが、自分が大人になったときにも大人は信用できないという、ねじれが生じて困りましたね。

映画を一生懸命に見る、映画少年だったんでしょうか。

岩佐 いえ、子供のころからということはありません。中学3年のときに兄に連れられて、京都でレオニード・モギーというフランス人監督の『格子なき牢獄』(39)を見て、フランス映画にはまりました。高校に入ってからの3年間、自分で1930年代を中心とするフランス映画を見まくりました。奈良から電車に乗って、大阪や京都へ行けばそのような古い名画を上映していたんですね。高校3年になると授業を午前中に打ち切って家に帰って各自で受験勉強を進めるようなことがよくありましたが、僕は映画館通いでした。大学に入ってからは共産党が主導権をもっていた学生運動というか、それにまつわる勉強会や演劇に夢中になり、映画はときどき見るくらいでした。あの頃<歌声運動>というのが盛んでしたね。

岩波映画と「青の会」

岩波映画に入社したのは1959年で、25歳のときですね。

岩佐 どうして僕が映画の世界に入ったのかということを、後年よく考えてみたんです。当時は大学4年間を終えて卒業したら、どこかの会社に入って働くのが普通のことでした。家はそんなに厳しい家ではなかったけど、大学を出てちゃんとした会社に入るのが当然の前提としてありました。ところが、どういうわけか僕は会社に入って、生涯そこで働くということが想像できなかった。それを考えると暗い気持ちになってしまうんです。それでも大学を卒業して地方の小さな自動車会社に就職し、3ヶ月くらい修理工場でメカニックの研修を受けました。

それで3ヶ月後に、奈良と大阪の間にある生駒山に工事をやっているプレハブの飯場があるので、そこへ行ってトラックを売ってこいと言われました。細かいことは説明せずに、放り出して体で習得させるやり方でしたね。暑い夏の7月頃でしたか、大学出たての青白い僕を見て、飯場の親方が「そんなもんいらんいらん」と一蹴し、相手にしないわけです。それがつらいというよりは、そのまま一生会社に勤めるという想像ができず、絶望感が過りましたね。それから生駒山の中腹から下界をボーっと眺めていたんですよ。すると神の啓示のように「それなら好きなことをやればいいじゃないか」という声が聞こえてきた。高校のときに映画を夢中で見ていたことを思い出して、「ああ、映画をやれということか」と頭の中で自動的に考えました。

京都に撮影所がありましたが、僕のようなひ弱な男に撮影所の仕事は務まりそうにありません。東京へ行けばニュース映画の会社がいくつかあって、戦時中でいえば文化映画、戦後では記録映画を作っているということはわかっていました。東京へ出て、そういう会社へ入れば、僕も意欲的になるのではないかと考えた。それで東京へ飛び出して、1年ぐらいまたいろいろな生活があるんですが、最終的に入ることができたのが岩波映画社だったんですね。つまり真ともな道筋から逃げて逃げて逃げて、行き着いたのが岩波映画だったのです。

59年のことですね。当時の岩波映画には羽仁進、黒木和雄、東陽一、土本典昭、羽田澄子、田原総一朗という錚々たるメンバーが所属していました。映画の製作会社ですが、科学映画や産業映画を中心に作っていたわけですね。岩波映画時代の岩佐さんについてお話しください。

岩佐 当時の岩波映画といえば、羽仁進が『教室の子供たち』(54)や『絵を描く子供たち』(56)など、いままでの常識を越えた新しい手法で自由な映画づくりをはじめて、すでに評判になっている時期でした。それから高村武次という監督が谷川岳を撮った『谷川岳の記録 遭難』(57)という、映画館で上映される記録映画を撮っていました。ところが入社してみると、若者を受け入れているのはそのような作品を撮らせるためではなく、当面大企業が発注する産業映画を作るための人材養成だったのです。日本社会はいよいよ高度経済成長に向けて、グッとギアを入れるところでした。そこで企業は自分たちのステータスを作るために、大型のPR映画を岩波映画に発注していたのです。

それでも資金は潤沢ですし、純粋に映像表現として面白いものができるのではないかという可能性も思いました。無論ここに集まって来た新人たちは最初はベテランの監督に助手として付きました。黒木和雄さんはちょうど助手から1本の演出家になったところでした。岩波映画はやがて自分が作りたい映画のレッスンをする場所である、そういうトレーニングをする場所だという風潮がありました。しかし、黒木和雄さんは「岩波映画でつくるPR映画も自分の表現した作品作りだと考えるべきである。そう考えなければいつまで経っても自分の映画を作るときはやってこない。」と言いました。僕はその言葉を何度か聞かされて、その清々しさに心動かされましたね。「今はこんなことをやっているが、やがて・・・」という姿勢を拒絶していたのですね。

黒木和雄、土本典昭、小川紳介、東陽一、それに鈴木達夫、大津幸四郎、奥村祐治、田村正毅、みんな映画というものに向かって情熱の炎を燃やしていました。そのような若い演出部や撮影部の若い面々たちによって自然と渦巻いた不定形の運動体が後に「青の会」と呼ばれるようになったのです。アラン・レネやゴダールのこともよく話し合いましたが、それよりも自分たちが関わる映画についての研鑽が主で、新宿で朝まで飲みながらお互い切磋琢磨する日々といえば美しいが、まあ無頼の夜々を過ごしていたのです。そのなかで、僕も映画制作に関わりながら、段々とやる気が出てきたんだと思います。しかし、岩波映画では演出する機会はありませんでした。助監督をやったのは羽仁進さんの「彼女と彼」と、土本典昭さんの「ある機関助士」の2本です。そして岩波映画を出た直後に、黒木和雄監督の『とべない沈黙』の脚本と助監督をやりました。

岩波映画の土本典昭、黒木和雄、小川紳介、東陽一、岩佐寿弥といった面々で「青の会」というグループが作られています。会社のなかでPR映画を撮るところから、自主制作でもっと社会性の強い、実験性の強いドキュメンタリー映画を作っていくようになり、60年代後半~70年代への潮流となっていきます。まずは「青の会」を結成したときのきっかけと、その会の性質や雰囲気を教えて下さい。どのような運動体として、どのような活動をしていたのでしょうか。

岩佐 先程少し「青の会」についてしゃべりましたが、実は「青の会」といっても何ら規約もなく組織もなく、そこには何もなかった。その日そこへ来た人間が「青の会」なんです。確かに先程上げたような名前の人たちがいつも来るメンバーでしたが、「青の会」というのはその人たちに固定されていたわけではないのです。岩波映画の職場で若い人たちによる竜巻のようなうねりの運動が起き、互いに研鑽しあい、妥協を許さずに批評し合あっていた。だから実態としての「青の会」があったわけではないと思うのです。あったのは自分たちが予感する未来へ、すごいエネルギーで激論していた日々ですね。ちょうどその頃に劇映画の世界では、松竹ヌーヴェルバーグの人たちが登場し、演劇界でも、音楽の世界でも、竹の子みたいに次々と自律的な運動が生まれていた時期です。あの時代の状況を共有しているので、何かあればみんなが集まってスパークしたのですね。

岩波映画時代、当然それぞれ会社での仕事をしていたのですが、仕事が空いたり、仕事が終わると、必ずみんなが集まる喫茶店がありました。夜は必ず歌舞伎町の「ナルシス」というバーに集まり、そこで朝まで討論をやる。そのバーには新日本文学の埴谷雄高や井上光晴、野間宏といった錚々たるメンバーが溜まっており、こちらは訳のわからない記録映画の若い人たち、後に「青の会」メンバーと言われる連仲が激論をやっている。この2つのグループが「ナルシス」の主流でした。その頃、松竹ヌーヴェルバーグの連中は、新宿の「ユニコーン」というバーで飲んでいましたが、ときどき他流試合で「ナルシス」に来たたり、こちらが「ユニコーン」に行ったりして激論をしていましたね。私たちが岩波映画を辞める前後が活動のピークだと思いますが、それからも2、3年は「青の会」的な集まりは続きました。しかし、次第にそれぞれが自立した映画の仕事に集中していき、自然とその場はなくなっていきました。

『ねじ式映画~私は女優?~』

――岩佐監督の『ねじ式映画 〜私は女優?〜』は、68年に撮影、69年に完成しています。ひとまず「主演女優・吉田日出子と自由劇場の彼女をとりまく男優たちを撮った映画」ということができるでしょうか。

岩佐 「青の会」の仲間は、主に社会的な問題のある場所へ赴いて行きました。小川君は高崎経済大学で『圧殺の森』を撮ったり三里塚へ行ったり、少し後で土本さんが水俣を撮り始める時期です。社会的な矛盾とそれに対する闘争のある場所へ行くことが、記録映画にとってごく自然な流れただったのです。僕はそのことに二の足を踏むというか、自分の場合、物事の渦中へ入ってしまったら、自分の立ち位置がわからなくなるという気がしました。僕がカメラを持っていかなくても、そこに闘争はあるわけですね。闘争の現場に映画カメラが介入しても、映画をつくること自体が揺るがされてしまいそうに思え、自分の力では難しいのではないかと考えた。たとえば三里塚へ行って、農民でもない僕が農民の立場で撮ることはできないぞ、と思ってしまうのです。カメラで闘争に加担するという言葉にも抵抗がある。現場に行っても、僕には映画が撮れないなと思ったんです。

そもそも映画を撮るなどとはどういうことか、表現するとは一体何なのかと考えてしまいました。そのうちに「表現」というものは元より虚実皮肉の間にあるのだから、そのことを内に抱え込めばいいと閃いた。映画とは何かと問うことです。そうすると、虚実の間を生きている俳優たちが、僕の映画の対象としてふさわしいのではないか。俳優や映画人という社会のなかであやふやなところに立っている職業、そうした者同士が、そのこと自体を抱え込んだときに、逆説的にようやくしっかり足を地につけて何かを始めることができるのではないかと考えました。

女優が虚実のなかを生きる様子を撮りつつ、映画とは何かという問いを抱えこむにはどうしたらいいかと妄想するうちに、吉田日出子という女優が興味深い対象に見えてきた。吉田日出子は小劇場では知られていましたが、映画では大島渚の『日本春歌考』に出演しただけでした。それを見て僕は彼女の存在感に打たれ、彼女を対象に映画を撮りたくなったのです。僕は黒木さんを捕まえて、吉田日出子のことは一言もいわずに2時間くらい『ねじ式映画』の構想について喋りました。そして、僕の話を聞き終えたとき、驚いたことに黒木さんは「それは吉田日出子がいいんじゃないか」と言ったのです。僕はドキリとして、黒木さんがそう言うなら僕のやろうとしていることは間違っていないと確信したんです。それで吉田日出子に会って、こういう映画を作りたいと口説いたのです。しかし、脚本も何もないから上手く伝わらない。最後に吉田日出子が「結局どういう映画なんですか」と言うので、僕にもわからないと答えました。「一週間考えさせてほしい」というので待ってたら「やります」と言ってきた。

――映画を撮るにあたって、脚本も何も用意しないわけですね。大変に勇気のいることです。『ねじ式映画』は、吉田日出子が自由劇場の劇団から抜ける抜けないの騒動があり、そのきっかけとなった公演が行われるまでの自由劇場の日々を追っています。岩佐監督とカメラマンが自由劇場の俳優たちに「吉田日出子はあなたにとって生きてますか、死んでますか」と、インタビューで問いかける。また、インタビューをする側が失礼な質問をぶつける場合もあります。

岩佐 吉田日出子にとってはそういう不安的な時期でしたけど、劇団を抜けるか抜けないかというのは、僕たちにとっては重要なモチーフではなかった。吉田日出子という女がいて、彼女が女優として稽古を積み重ねている、その二重性にこそ興味があったんです。

『ねじ式映画』を撮っているときに、スタッフの間で合言葉にしたのが「映画する」でした。「映画する」ということからすべてを発想する。よく映画は何々の世界をどのように「描く」と言いますが、「描く」という位相ではなくて、「映画をする」という観点から作っていく。映画は行為の連続ですから、映画とは何よりも「時間」だと言えます。映像ですからから空間もあるのですが、映画の場合、時間のプロセスの結果従属的に出てくるものとも言えるのですね。やはり映画は時間の芸術だと思うのです。それともう一つ、何々のように演技してほしいとか、本物らしく演じてほしいとか、そのような表層的なものの記録に僕は不快感を持っています。ドキドキするのは、カメラを持ち込むことで、初めてそこに泡立ってくる世界を創ることなんです。これはゴダールらのシネマ・ヴェリテの方法であり、僕はこれを使って「映画する」ことに徹しました。

――『ねじ式映画』に、吉田日出子が平凡パンチの取材を受ける場面があります。「嘘をつけ」と、吉田さんの背後からささやく劇団員がいて、吉田も記者に対し曖昧にうなずいたり笑ったりするだけで、インタビューに集中していない。吉田に取材する週刊記者の声と、自由劇場の男性の声が混じり、複数の音声が入り乱れる不思議な時空間になっています。

岩佐 あれは、週刊誌の記者が吉田に取材をする時間と場所を知ったので、その場所へ赴いて撮影したんです。あるいは、鏡のある場所でインタビューをして下さい、と僕らから頼んだのかもしれません。吉田日出子には、どのような仕掛けであるか事前に話しておいて、イヤホンを使ってインタビュー中の吉田にスタッフが言葉を投げつけました。週刊誌の記者も仕事だから、吉田にインタビューを続けています。しかし、僕たちは吉田の意識を分裂させるために、イヤホンを通してこちら側からもバカバカしい言葉を投げつけていきました。

――『ねじ式映画』のラストシーン近くで、出演していた自由劇場の男性陣の悩み方がわざとらしくなります。そして背景の壁が移動し、突如劇団員が集まってダンスをはじめる。そこはスタジオであったと見る者は知らされます。映像がカラーになって、吉田日出子が登場して「岩佐さんもこっち来て踊ろうよ!」と誘います。カメラのこちら側に声をかけてくる。あのシーンまでは、多くの人が記録映画だと思って見ていますが、あのシーンによって、それまでのインタビューが「演技」ではないかと疑問が頭をもたげてくる。いわゆるメタ映画=映画についての映画、シネマ・ヴェリテ=映画を撮ることについての映画だと、自ら暴露している瞬間ですね。

岩佐 仕掛けをバラすというか、役者さんと撮る側の関係を明らかにしているというか。要するに、『ねじ式映画』自体が「ごっこ」なんですよ。僕たちも吉田日出子を本当にいじめているのではなく、そのような「ごっこ」をやっていた。僕たちがカメラをそこに置くことで生じた時間、撮る側と撮られる側の間に起きている心の揺れ、それを見ている観客に共有してほしい、面白がってほしいんです。俳優たちが取り繕う表情のなかには、虚実の問題がいろいろと表れてくるんですよ。それから役者が演じる芝居のなかにも、本人であることと、虚構であることの関係が自然に出ています。

――『ねじ式映画』の各シーンの頭に、尺の長さが数字で示されます。あれを見ると観客は「これが映画にすぎない」ということを知らされて、少し引いた位置で見ることになりますね。

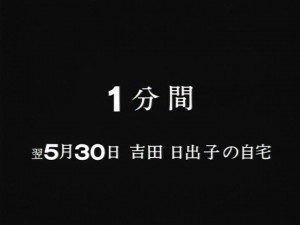

岩佐 あれは「これからこのシーンが12分続きます」という時間を表示しています。つまり、1968年○月×日の何時という時間を、僕たちが映画で生きたことを証明するテロップなんです。それと同時に、それをもう一度見ている人も体験して下さい、という提示を先にしている。そういうことですね。(後編につづく)

【監督プロフィール】

岩佐 寿弥(いわさ・ひさや)

1934年奈良県生まれ。映画作家・TVディレクター。59年岩波映画入社。岩波映画時代の任意の運動体「青の会」メンバーでもあった。1964年フリーランスに。映画作品『ねじ式映画~私は女優?~』(69)『叛軍No.4』(72)『眠れ蜜』(76)『モゥモチェンガ』(02)『オロ』(12)、TV作品「プチト・アナコ―ロダンが愛した旅芸人花子―」など海外取材によるTV作品多数。05年「あの夏、少年はいた」(川口汐子共著)を出版、この本を原作としたドキュメンタリードラマ「あの夏~60年目の恋文~」(NHK)が06年放映される。

【聞き手プロフィール】

金子遊(かねこ・ゆう)

映像作家・批評家。映画作品に『ベオグラード1999』『ムネオイズム2.0』、編著に『フィルムメーカーズ 個人映画のつくり方』など。neoneo編集委員。

(2012年7月 於アップリンク 構成・写真=金子遊 協力=藤井裕子)

![]()