現在、全国で劇場公開中の異色の動物ドキュメンタリー『犬は歌わない』。SNS上では公開直前に告知された警告文「本映画は都会で生きる”野生”の犬の視点で描かれています。一部過度に残酷と感じられる可能性があるシーンがあることを警告します。」も話題となった。

今回は2021年6月10日に、オンラインイベントとして行われたエルザ・クレムザー&レヴィン・ペーター両監督へのインタビューの採録をお届けする。聞き手は批評家でneoneo編集委員の金子遊。

※なお、インタビューの内容には本編に踏み込んだ内容が含まれるため、ネタバレを避けたい方は是非映画を観た後にご覧ください。

インタビュー動画はこちら→https://youtu.be/E4sFH5AFSoc

________________________________________

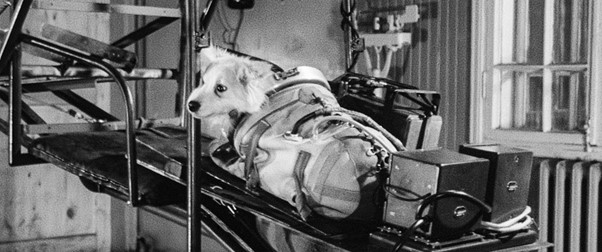

始まりは「ライカ」でなく「犬」の視点

金子:最初の質問です。ソ連は1950年代、地球上の生き物として初めて「ライカ」という名前の犬を、スプートニク2号で宇宙に送り込みました。本作は当時の宇宙開発のフッテージと現代のモスクワの野良犬たちを撮ったドキュメンタリーを交互に絡めていく、非常に実験的なドキュメンタリー作品です。ロカルノ国際映画祭でも2部門で受賞されるなど、ちゃんと評価されて日本で劇場公開されることになりました。まず日本で公開されるにあたり、どのように感じておられますか。

エルザ・クレムザー監督(以下:エルザ):今回、日本で公開されるのは大変我々にとって嬉しいことです。最初は人間と一番近い関係にある「犬」の視点でこの世界を見るとどうなるのか、犬を映画の主人公にして大きな映画のスクリーンの中に表現したらどうなるのか、という発想がありました。それがこのように世界中で皆さんから評価をいただき、ロカルノでも賞をいただき、さらに日本でも公開に至ったことは大変光栄なことだと思っています。

金子:ソ連の50年代の宇宙開発のフッテージとはどのように出会い、それがどのようにモスクワの野良犬たちのドキュメンタリーを撮ることにつながっていったのでしょうか?

レヴィン・ペーター監督(以下:レヴィン):最初に我々が考えたのは、ライカのことではありませんでした。90分間の普通の映画を撮るにはどうすればいいのか、また人間が登場せず、「犬」を主人公として、犬を使って世界を描くにはどうすればいいのか、ということでした。それから犬のことをずっと考えていたら「ライカ」に出会ったんです。これでまた別の世界を描けそうだ、という発想になっていきました。

人間が犬のことをすべて理解している、ということ自体がおかしい

金子:ブラジルの人類学者であるヴィヴェイロス・デ・カステロは「パースペクティヴィズム」を提唱しました。今回の犬を視点としたドキュメンタリーにも絡んでくると思いますが、地球上では私たち人間だけではなくて(映画には亀やチンパンジーも出てくる)、異なる知覚を持った生き物がそれぞれ異なる視点で、かつ重なるようにして生きています。そういうふうに考えると、撮影の中で半年間も野良犬たちと一緒にいたようですが、だんだん彼らの気持ちや知覚認識といったものがわかるようになったのでしょうか。

(メイキング映像より)

エルザ:この映画を撮るとき、カメラマンはカメラをかなり下に構えて、犬の視点で撮るわけですが、この視点というのは普通に生活してる人間にはないわけですね。例えば、3歳の女の子だったらまだ背が低いですから、犬と同じような目線というのはあるかもしれない。でも、大人になった人間は、犬というものをあくまで上から下へ見下ろしています。今回の撮影で、自分たちが犬と共に一緒に走り回りながら、(カメラからリアルタイムに送信される)モニター画面を見ていると、普段とは完全に視点が異なっていました。普段とは逆に、犬を見上げるような経験を多くしました。まさに、このことを映画館に持ち込みたかった。映画を撮っていく中で、気が付いたこのことが自分たちのモチベーションともなっていきました。

もちろん長い時間をかけて、犬と交流しますから、ある程度のことはわかってきます。この映画を作るために4年間犬について考え、犬と共に映画を作っていきました。その中で、我々人間が犬についてすべてわかっていると思うこと自体が、おかしいことだとわかってきました。それを逆照射すると、人間は実は動物のこと(あるいは自然のこと)を理解しきることはできないという結論にたどり着きました。

モニター画面を確認するレヴィン監督とエルザ監督(メイキング映像より)

金子:4年間のリサーチも含めて、様々な研究をしたということですね。1950年代の冷戦構造の中で、宇宙開発の競争もあったと思うのですが、ソ連がどのような宇宙開発をしていて、その中で犬をはじめとする動物たちはどのように実験材料にされてきたのか、映画の背景を教えていただけないでしょうか。

レヴィン:我々は大きな二つの観点を知ることができました。一つは生体医学というか、物理学的あるいは医学的な観点。生物が宇宙空間に行ったときに、どういう反応を起こすか知るための、純然たる科学、化学、物理学、そのためのZoology(動物学)としての実験でした。もう一つは、冷戦構造下のプロパガンダとして、宇宙旅行を経験した動物をどのように宣伝として使うか。これもやはり一つの大きな実験でした。後のユーリイ・ガガーリンが初めて人間として宇宙へ行きますが、いわばその前哨戦として、この「ライカ」をいかに英雄化して世界に宣伝するか。この二つのためにこの宇宙実験が敢行されたことがよくわかりました。

カメラを持たず、とにかくひたすら観察した

金子:メイキング映像ではカメラマンと録音マン、監督たちの4人ぐらいのチームでモスクワの野良犬たちを撮っていますが、どの野良犬を撮ろうとか、どの犬を撮ってどの部分を映画に使おうとか、撮影の進み方はどのようなものだったのですか。

レヴィン:この映画を撮ることは、非常にパラドックスに満ちていました。計画通りに撮るのが映画ですけれども、その通りに撮れないのも映画で、そこがまた映画の良いところでもあります。人間的な視点を持ち込めないからこそ、技術的なことをふんだんに利用して、動きが予想できない犬をシネマカメラでひたすら追っていく。それを映画館で大きく映写する。撮影は犬に自分たちがコントロールされていく、かなり我慢、我慢、我慢の体験ではありましたが、我慢自体が逆に自分たちの目的になっていきました。

もう一つ、映画を撮る上でカメラなしで1週間から2週間ひたすら取材をして、どのようなシーンを、どのように撮るかということをひたすら考え続けました。1~2週間ずっとカメラ越しに見ているうちに、犬がどういう動きをするか、だんだん私たちも把握してきました。例えば、この犬は1時間くらい寝るとパッといきなり動き出す、ということも把握できるようになったので、その1時間ジーッと待って、準備しながら、そのアクションを追っていきました。そういったことを組み合わせながら撮っていきました。だから我慢は必要なのですが、その我慢の次に来る、彼らの自発的なアクションにどうついていくかは、自分たちの中でリハーサルをしていた部分もありました。

モスクワの野良犬を追いかける撮影スタッフたち(メイキング映像より)

金子:時々素晴らしいショットがありますよね。二匹のシェパードのような大型犬が猫とじゃれていたら、その猫にバッと噛みついて殺してしまって、二匹でその死体を取り合うようなシーンが印象的でした。同じような大型犬の、オスとメスの二匹が喧嘩してるのかなと思ったら、草の上にバタッと寝そべって、ちょうどダブルベッドの上で仲良くしているみたいに仲睦まじい姿を見せるシーンもあります。そういった奇跡的なショットというのは、次にだいたい何が起こるかをある程度計算して撮っているのでしょうか。それとも、天から降りて来たように偶然撮れてしまったものなのでしょうか。

エルザ:私たちはカメラを使わずに、とにかくモスクワ中の犬を観察することに時間をかけました。その中で、猫を襲う、よくあったのはネズミを捕まえて食べる場面ですね。他にも喧嘩していた犬がいきなり仲睦まじく一緒に戯れたりといったシーンを私たちは山ほど観察してきました。その中でドラマトゥルギーを作る時に、犬を使って何を語らせるのか。喜びであったり、野生化だったり、野蛮なものだったり、あるがままの姿だったり、あるいは無垢な姿だったり。そういったものを自分たちのドラマトゥルギーとしてあらかじめ持っていたので、それがピタッとはまるようにシーンを展開させていきました。

犬の姿をたくさん見て、その行動を少しずつ把握することで、「あ、やっぱりこうなった」というシーンが積み重なっていきました。例えば、犬が私たちの車に噛みついているうちに車のアラームがブーッと鳴るシーンがありますが、(もちろん、あれも完全に偶然ではありました)、毎朝犬たちとコミュニケーションを取っていると、犬が噛んできたりすることはしょっちゅうあったので、特に驚きはしませんでした。