『Inside Woody Allen』

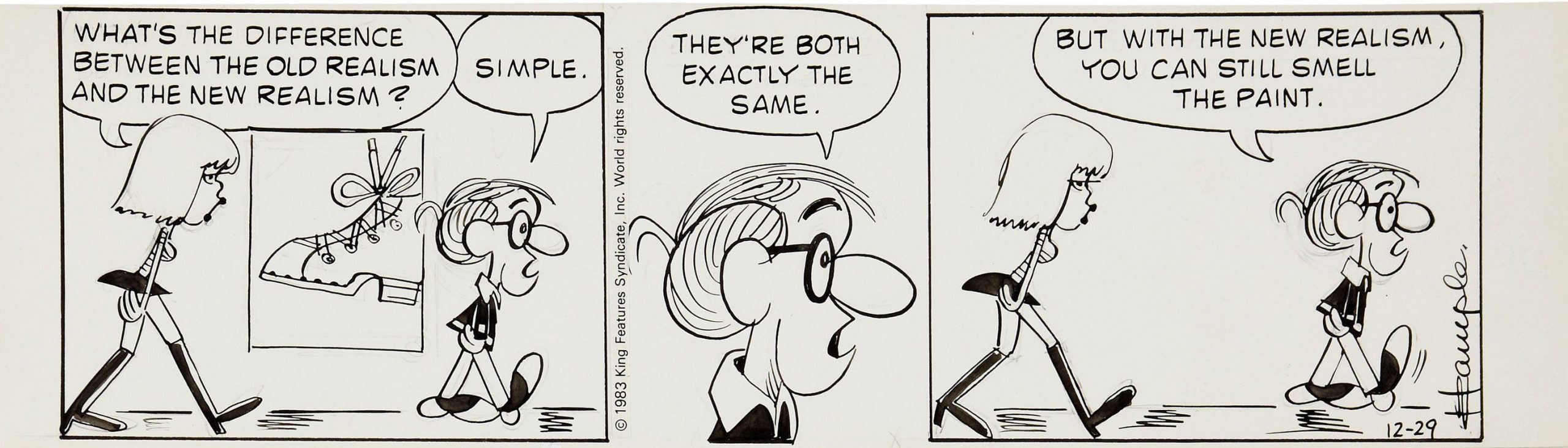

『アニー・ホール』が公開される前年にあたる1976年、アレンとスタンダップ・コメディアン時代からの旧友であるスチュアート・ハンプルが手がけたコミック作品「Inside Woody Allen」が誕生する。アレンが書きためた未使用のジョークやネタをもとにしたコマ割り漫画(Comic Strip)であるこの作品は、アメリカ本国で掲載をスタートすることになる。その後に『アニー・ホール』の成功に伴ってアレン作品の知名度が高まるにつれ、『市民ケーン』(1941)のモデルともなった“新聞王”ウィリアム・ランドルフ・ハーストが創立したキング・フィーチャーズ・シンジケート社によって世界各国で掲載されることになる。それらは現在、1984年までの作品を「Dread & Superficiality: Woody Allen as Comic Strip」として1冊のハードカバーでまとめた書籍で読むことができるが、こうした「コミカライズ」は「ウディ・アレン」の二次創作ともいうべきコンテンツであるとみなすことができるだろう。

マンガ研究者の伊藤剛はマンガにおける表現として、キャラ/キャラクターという概念化された分割を提唱している。伊藤によれば、キャラとは「多くの場合、比較的に簡単な線画を基本とした図像で描かれ、固有名で名指されることによって(あるいは、それを期待させることによって)、「人格・のようなもの」としての存在感を感じさせるもの」であり、対してキャラクターはそうした「キャラ」の「存在感を基盤として、「人格」を持った「身体」の表象として読むことができ、テクストの背後にその「人生」や「生活」を想像させるもの」とされる(伊藤剛『テヅカ・イズ・デッド ひらかれたマンガ表現論へ』星海社、2014)。伊藤によれば、マンガにおけるキャラクターは、簡潔な線画をもとにしている「キャラ」の持つ実在感に支えられているのだが、記号的なものでしかなかった「キャラ」の強度を隠蔽することで「キャラクター」が成立し、それこそが「マンガのモダン」の成立であったとする。

ここでマンガ史からは離れて、このキャラ/キャラクターという概念を「Inside Woody Allen」に敷衍させてみよう。伊藤が「キャラ」の強度とは「複数のテクストを横断し、個別の二次創作作家に固有の線描の差異、コードの差異に耐えうる「同一性存在感」の強さである」と指摘しているように、まさにアレンのカリカチュア的な相貌は、さまざまなメディアへの横断性を内在しているといえる。だが、このコマ割り漫画は筆者が読む限りでは、アレン作品に登場する「ウディ・アレン」のような実在感を掻き立てるものではない。つまり「キャラクター」が「立っていない」のである。

それもそのはず、これらは未使用のジョークやネタをもとにした作品であったため、統一した「人格」を持ったものとしては表象されていないからだ。この作品は世界中の媒体で掲載され、受容されていたことで、アレンは「キャラ」としてファンに消費され始めることになる。それは『アニー・ホール』での成功以後、アレンが自作で演じる登場人物は、いかなる個性を与えようと「ウディ・アレン」でしかありえなくなったことを意味するし、それはアレンが出演しない男性を主人公にすえた作品の場合でも「ウディ・アレン」と容易に結び付けられてキャラクターとして認識されてしまうことと同じ現象である。自家薬籠中のものであると信じていた「ウディ・アレン」というペルソナは、もはや彼の専売特許ではなくなったということだ。

もちろん、そのことはアレンの、映画作家としての危機を意味するものでもあった。実際、彼は『アニー・ホール』の直後から、イングマール・ベルイマンの『鏡の中の女』(1976)を強く意識した、アレンが出演していない『インテリア』(1978)や、ヨーロッパ映画に着想を得ているとされたモノクロームによる『マンハッタン』(1979)などの作品を手がけることになる。これらの作品は「ウディ・アレン」を単なる表層的なキャラクターとして回収されないように映画作家として抵抗したアレンの試行錯誤のなかで生まれたと見るべきである。先に触れた『スターダスト・メモリー』には、主人公の映画監督に、なぜもっとコメディを作らないのかと詰め寄る批評家やファンが登場する。もちろんこれは、『アニー・ホール』の次に『インテリア』を撮ったアレンの周囲に実際にいたであろう人々の戯画にほかならない。

『インテリア』

このとき、アレンが恐れたのは、おそらく過剰な熱狂を帯びた「ファンダム」であるだろう(『スターダスト・メモリー』映画が公開された同じ年、ジョン・レノンが銃撃されて命を落としている。その背景には諸説あるといわれているが、間違いなく不穏な空気はベトナム戦争を経験したアメリカで共有されていた)。そのことを象徴的にほのめかすのが、1984年に刊行された、いささか奇妙な「I Dream of Woody」という1冊の書籍である。

1980年代のはじめ、ニューヨークの心理学者ディー・バートンは夢のなかにアレンのことがさまざまなかたちで登場するという、不思議な現象を体験していた。そこでバートンは新聞広告などを通して、同じように稀有な現象を経験した人たちがいないか、“同志”たちに呼びかけた。その広告をほかのファンが目にし、さまざまな声が拾い集められることになって生まれたのが、この書籍であった。まさにアレンはさまざまなかたちで「二次創作」の対象となっていたことを示す好事例だが、『アニー・ホール』以降のアレンにとって、映画づくりは常にファンの熱狂の高まりとの攻防であったことをも意味する。それはコンテンツとして消費されてしまうことを恐れる、映画作家としてのごく自然な感情の発露でもあったともいえる。

チャールズ・チャップリンであれ、バスター・キートンであれ、ハロルド・ロイドであれ、アレンに先行する喜劇スターは、道化的なペルソナを保持したままスクリーンのなかで人気を享受した。つまり、スクリーンにおける彼らの姿は、実生活における彼らの姿とは切り離されている。チャップリンやキートンとの対照性を鑑みても、アレンは反古典的ハリウッド映画の時代を生きるコメディアン=映画作家であったといえるだろう。『アニー・ホール』以降もたびたびノミネートされながら、一度も出席したことのなったアカデミー賞授賞式の裏で、アレンがニューヨークのクラブでクラリネットを演奏するという恒例行事(例外的に、アメリカ同時多発テロ事件の翌年の2002年の授賞式には出席している)も、こうした文脈で見直すならば、単なるひねくれ者の「パフォーマンス」という意味合いをこえて、アレンがセレブリティとして消費されることを回避しようとする、シリアスな営みとしても理解されるはずだ。

アレンをセレブリティとして消費しようとする勢力と、映画作家であり続けようとしたアレンのせめぎ合いとしての作品たち。フィルモグラフィを辿るなかで明らかになるのは、その攻防のなかでこそアレンは映画作家としての資質を高めてきたのだという、さらなる逆説的な事態である。とりわけ『カメレオンマン』は、批評家筋からのきわめて高い評価を受けた作品である。先にも触れたように、セレブリティをめぐるシニカルな視線が込められているとともに、より重要なのは『カメレオンマン』で描かれたフィクションとしての現象の数々が、実際の歴史上のフッテージと混ぜ合わされて、その真偽が判断不可能なものとなっていることである。『アニー・ホール』では現実のアレンがスタンダップ・コメディを披露するドキュメンタリー素材をフッテージとして盛り込んでいたが、『カメレオンマン』ではそれが歴史的なものに置き換わる。そうした「語りの戦略」に巻き込むことで、思い思いに「ウディ・アレン」を飼い慣らそうとしていた観客たちの思惑はくじかれることになる。そうして再びアレンは「作者」としての権能を取り戻すことに成功するのである。

もちろん現実と虚構がせめぎ合う場としてのスクリーンというモチーフは、アレンの作家論ではおなじみのテーマでもある。一例としては『カイロの紫のバラ』(1985)に典型的なように、物語に登場する映画内映画のようなかたちで表象される。この作品の主人公セシリア(ミア・ファロー)は大恐慌の煽りを受けて失業した夫の代わりに家計を支えるウエイトレスで、彼女の唯一の心の支えは足繁く通う映画館で上映されている「カイロの紫のバラ」という映画である。『カイロの紫のバラ』ではセシリアと、この映画内映画から飛び出してきた映画スターとのラブストーリーが展開することになる。その結末がいかなるものであれ、フィクション世界の内側に二項対立が明確に設定されたうえで、その両者の葛藤なり緊張関係が道徳なやりかたで和解(解決)へと向かう点において、『カイロの紫のバラ』はあくまで典型的なメロドラマの図式におさまっているというべきだろう(当然のことながら、そのことが作品の優劣を決めるものではない)。

その一方で、アレン作品のなかでもアレン自身が監督して主演を務めた作品群では、現実と虚構の境界をあいまいにし、むしろ両者をないまぜにしようとする語りが戦略化されてきた。そのなかで、まさにアレンのスキャンダル(第1回を参照のこと)が発覚した直後に公開された『夫たち、妻たち』(1992)は、そうした逆説的な葛藤のなかで生まれた作品として、再び注意深く見る必要がある。次回ではまず『夫たち、妻たち』について触れることにしたい。

【執筆者プロフィール】

大内 啓輔(おおうち けいすけ)

1990年生まれ。早稲田大学大学院演劇映像学コース修士課程修了。

![]()