「高林陽一君と青春の個人映画」

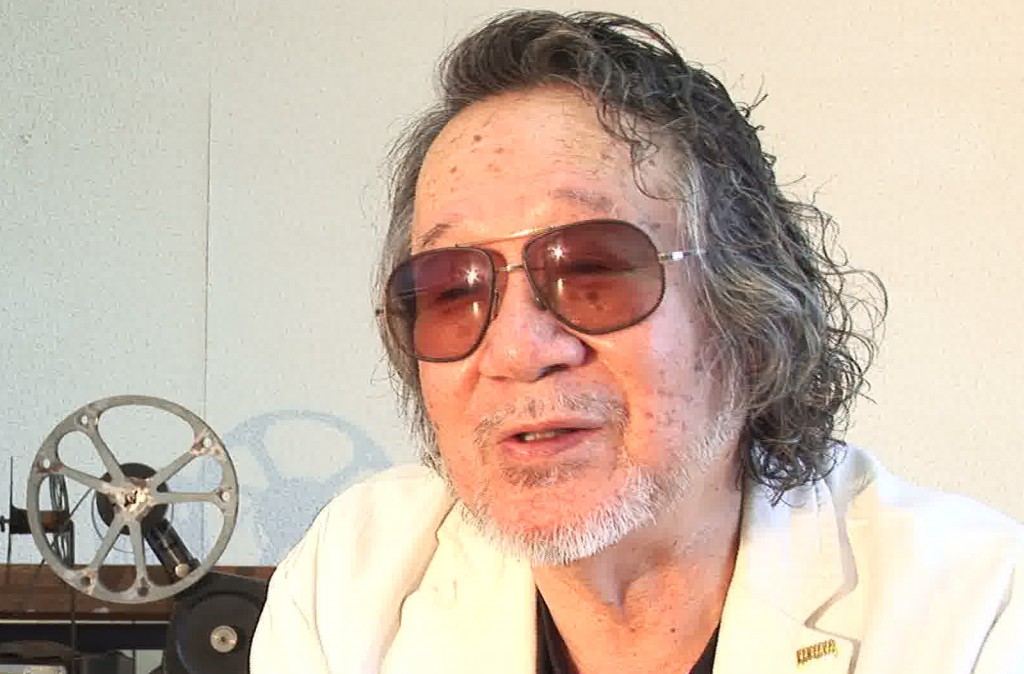

2012年7月、日本最初期の個人映画作家・高林陽一がこの世を去った。

高林陽一と聞いて、『金閣寺』や『西陣心中』などのATG映画、あるいは『本陣殺人事件』や『蔵の中』などの横溝正史もののミステリー映画を思い起こす人も多いだろう。だが、何といっても高林映画の醍醐味は、50年代後半に撮りはじめ、日本の個人映画の力量をはじめて世界に認めさせた、前衛的で実験的な8ミリフィルムと16ミリフィルム作品に詰まっている。

来る日も来る日も河原で石を運び続ける男の姿に人生の寓意をこめて、世界的な評価を受けた『石ッころ』(イタリア・モンテカティーニ・アマチュア国際映画祭金賞、イタリア・サレルノ国際映画祭銀賞)。無表情で虚空を見つめる石像たちとのモノローグの交感のなかに、作家の「滅びの美学」が開示されるエッセイ映画『石が呼ぶ』など。京都の西陣の精神風土に生まれ育ち、他の作家の追随を許さない、まったく独自の軌跡を描いた個人映画の作家・高林陽一。

高林監督と青春期に出会い、無二の盟友であり続けた大林宣彦監督に、「個人映画の青春」と高林監督との思い出を語って頂いた。(WEBならではの長文インタビュー、16000字でお読みください)

8ミリ映画少年

――日本には戦前から小型映画の伝統がありましたが、50年代後半ごろから大林監督たちが、表現としての個人映画を撮るようになったのには、どのような経緯があったのでしょうか。アマチュア映画の風土の内側から出てきたのでしょうか。それとも突発的な現象だったのでしょうか。

大林 人間というのは忘れながら生きていくものでして、僕はたった74年を生きてきただけだけど、忘れてしまったことがたくさんある。だから、このインタビューのように記録する作業が必要なのだと思います。いまは「記録」という情報だけれども、百年後や二百年後にはこれが「記憶」という物語になる。それがドキュメンタリーの大切なところだと思います。

映画は19世紀の終わりに生まれたばかりの新しいメディアで、20世紀は科学文明の世紀でした。どんどんそれが日常の暮らしのなかで、人びとの夢として広がってきたんですね。映画も実はもともと「記録装置」でありましてね。ただその記録の具合が不十分で、どうかすると記憶のほうに転んじゃったりするものだから、まずは「物語」としての娯楽になる。娯楽になると、そこから少し実験的な試みやおもしろい表現を発明してやろうという試みも出てくる。そんなわけで、実験映画や個人映画と呼ばれるものが生まれてきたのでしょう。

僕も含めて、戦後の日本のほとんどの庶民にとって、実験映画というものは日常の暮らしの中にはないものでした。映画といえば2時間内外の商業映画のことで、映画館にいけば週替わりで見られる暇つぶしの娯楽だったわけです。そのなかには鞍馬天狗もターザンもあり、それと同じ価値で黒澤明も小津安二郎も入っていた。そういう意味では、娯楽のなかに芸術が紛れ込んでいた豊かな時代であったともいえる。一方で、そのうちにアマチュア向けの高価な道楽として小型映画というものが出てきた。今で言えば、世界で最高級のゴルフクラブの会員券を買うくらいの、お金持ちや社会的に名誉のある人たちのステータスとして、写真や活動写真の趣味があったんですね。16ミリフィルム、9・5ミリフィルム、それから8ミリフィルムという小型映画が発明されて、どんどんそれが家庭内に入ってきたんです。

むろんアマチュアの趣味ですから、僕たちの時代では「山・川・地蔵」といわれたように、山や川やお地蔵さんが写っていればいい、せいぜいNHKの映像を模倣した記録教養番組というのかな、そういうものを作るのが知的好奇心を満足させる、善き市民の道楽であったんです。あとはホームムービーとして家庭の記録を撮るという面もありましたが、相当に高価なものだったので、今ほどそのような面は強くなかったと思います。そういう時代に、僕の父親も広島県尾道市の医者で、毎週土曜日には必ず映画を見に行くという善き市民でした。その父親が8ミリフィルムの機械を買ってきて、それで撮影をして楽しんでいたわけです。

僕はその前に子供の頃、我が家にあった35ミリフィルムの活動写真機のおもちゃをいじっていました。35ミリといえば、映画館でかかるのと同じサイズのフィルムですね。それを創意工夫で切り刻んだり、フィルムに絵を描いたり、映画ごっこをして遊んでいたんです。だから、僕自身は映画館で映画を見る前に、子供部屋で活動写真のつくり方を、プラモデルを工夫してつくるのと同じように覚えていました。父親が持っている8ミリフィルムが小さく見えて、「あんなの玩具にすぎないや」と思い、なかなか手を出さなかったんですね。ところが、高校を出て大学を受験するときに、活動写真で生きることが一番幸せなんじゃないかと思い、東京へ行って医科の大学を受験したんですが、途中でそれを放棄してしまった。そして、活動写真を撮って生きようと決めてしまった。そしたら父親が「それじゃ、何にも譲るものはないけど、これを持っていったらどうだ」と、その8ミリフィルムのカメラをくれました。

当時、畳部屋の下宿代がひと月1000円くらい、8ミリフィルムはカラーで2000円、モノクロームで400円だったかな。父親から3本のフィルムをもらって上京しても、そんな高価なものをガラガラまわす余裕などありません。それで、毎日1コマずつカチャカチャと大事にコマ撮りをしていった。それが僕の8ミリ映画の始まりでした。ですから、最初からリアルにものを記録するというよりは、鏡の前で1コマずつ撮っていき、自分の髭や髪の毛がいろんな形に伸びていく姿とか、そんなものを三分のフィルム1本におさめるという手法でしたね。時間を短縮して記録するという意味では主観的な記録、つまりは「記憶」に変えてやろうとしていた。そんな風にしながらも、映画館ではジョン・フォードや小津や黒澤の芸術映画から、ありとあらゆる娯楽映画を見ている毎日でした。

高林陽一君との出会い

大林 僕は成城大学に通っていて、アパートが東宝撮影所の裏にありました。近所には黒澤映画の音楽で知られる早坂文雄さんが亡くなって、ご子息たちが経営するアパートがあり、僕らはそこに住みつき、アパートのとなりには平田穂生という、東宝でシナリオを書いている兄貴分の人物がいました。後の劇作家・平田オリザ君の父上ですね。そして、彼と8ミリで映画を撮ってみようかということになった。近所で『だんだんこ』(60)という作品を撮りました。その頃すでに、僕は8ミリのコマ撮りで遊んでいたから、作品のなかでも、毬がポーンポーンと弾むところを、毬の軌跡を8ミリで1コマずつ撮っていき、毬からの主観ショットで撮りましたね。映像が客観的な記録というより、すべてが主観的な記憶で組み立てられているような映画をこしらえました。

ところが、こしらえても発表する場所がない。当時は小型映画やアマチュア映画の組織があって、作品を募集しているので応募してみたら、他の作品と比べることができない独特の個性を持っているから、主催者としては受け入れらないといわれました。発表する場所もないのかとがっかりしていると、「小型映画」という雑誌の編集者に高橋徳行さんという優れた文化人がいて「大林さんみたいに、どこへ作品を出しても落選ばかりする作り手が日本に3人いるから、この3人の作品を集めて上映したら、新しい評価が得られるかもしれない」と言ってくれました。そこで集まった3人が初対面だったけど、高林陽一君と飯村隆彦君それに僕という顔ぶれでした。この3人だけがアマチュア映画からはみ出る個性的な作品を作っていたんだそうです。

高林陽一君の名前は「小型映画」の雑誌でちらほら見ていました。モンテカティーニのアマチュア映画コンテストで金賞をとった、『石ッころ』(60)という8ミリ作品の作者であると聞き、「ほほう、8ミリフィルムの作品が外国で上映されて、さらに賞までとることがあり得るのか」と心に留めていたんです。高林君は50年代の後半からアマチュア映画の人たちのなかに入り、作品を作っていました。彼は京都の西陣出身ですが、映画少年でお父さんの8ミリカメラを借りて作品を撮っていた。たとえば、高林君のフィルモグラフィにも入っていない『枯落葉』という作品。高林君と後に奥さんとなった博子さんの2人が、白い浴衣を着て林のなかを駆けまわり、心中をするという内容です。そんなアマチュア映画を作っていたんですね。

その後、高林君と博子さんは結婚して東京に出てきて等々力に住み、お父さんの会社の仕事を手伝っていました。といっても、ほとんど仕事はないらしく、日がな8ミリ映画を撮っていた。飯村隆彦君はまた全然タイプの違う人で、現代アートの人たちとの付き合いが多く、アートとしての8ミリフィルムを撮っていた。そういうわけで、高林君と飯村君と僕という三人三様の作り方をする3人が出会ってしまった。60年代の初頭のことでしょう、3人で伊豆半島にある旅館のコマーシャルを撮影して歩いたことがあります。それを資金源にして自分たちの8ミリ映画を撮りました。互いに刺激し合っていましたね。高林君は手持ちカメラでゆっくりと歩くというスタイル。今では手持ちカメラは珍しくありませんが、当時はアマチュアといえども三脚にカメラを据えて、ぴったり止めて撮るのが決まりごとでした。「足の速い人、歩幅の広い人、人によって歩き方は違いますが、私は私のいちばん気持ちの良い歩き方で歩くんです。そうして歩きながら、見た風景を記録する。それは私の肉体が記録したものだから私の記憶になるんでしょう」と言っていたのが印象に残っています。

ただし、当時の8ミリカメラはゼンマイ式で最大30秒しか撮れない。彼は生涯を歩き続けていたような人だから、歩きながらゼンマイをまく。止まるのが嫌な人だから、片道1分半、往復で3分のフィルムを一息に撮り続けるわけですね。対照的に僕のスタイルは1コマずつ撮っていく。飯村君は前衛的なアートの世界をひとりでやっていました。3人が全然違うことをやっているのが良かったのでしょう。「背中合わせの仲間」と言えばいいか。背中はお互いにくっついているけれど、見ている未来の方向は三人三様でした。

高林陽一君は『石ッころ』で賞をとった年、1960年に銀座のヤマハホールだったと思いますが、「高林陽一個人映画発表会」をかなり力を入れて開催した。アマチュア映画の同好会の発表会ではなく、ホールという一般のお客さんが入るところで「個人映画」という名で上映会をやった。高林君が日本の映画史のなかで、最初に「個人映画」という言葉を使ったことは、しっかり歴史に刻んでおく必要があると思います。それをプロの映画しか見ない批評家の荻昌弘さんが見て、高い評価をした。アマチュア映画が初めてプロに評価されるきっかけになった出来事です。高林君はそのまま「歩く映画」を深めていき、等々力の近くにある浄真寺というお寺や神社を撮り続け、『南無』(59)という作品をつくっています。

高林君の活動で画期的だったことの1つに、そのような上映会を盛んにやったことがあります。絵描きや写真家などアートの仲間は画廊ですぐに個展ができるわけですが、8ミリをやっている人間だけが発表の場がなかった。そうしたら、飯村君が銀座七丁目にある内科画廊という内科のお医者さんがやっている小さな画廊で、「何も描いていないキャンバスを借りてきて、そこに自分たちの8ミリフィルムを上映すれば、作品として発表できるのではないか」と言って実行した。映画館のスクリーンではないところで上映をするという、現代アートの作家としての卓抜な発想でした。それで飯村君と僕の2人で、内科画廊でシネマテークをはじめた。おかげで僕の『だんだんこ』や『形見』(63)、それに『中山道』(63)といった作品も発表していくことできたんですね。

実験映画の時代

――今までのお話ですと、高林陽一さんや大林さんたちは意識的に「個人映画」という言葉を使っていますが、一方で60年代には「実験映画」や「アンダーグラウンド映画」という呼称も出てきますよね。その用語の使い分けには実態があったのでしょうか。

大林 当時、映画館で上映される映画はほとんど見ていました。ヨーロッパには映画館でかかる長篇映画の「フィーチャー」とは別に、20分くらいの短編映画をつくるシステムがあり、それで評価をされると長篇を監督させてもらえるという規範があった。アラン・レネやロマン・ポランスキーらがそうして撮った短編作品を草月ホールで見ていたのですが、20分で作家が才能を世間に訴えるものだから、長篇にはない実験的な作風だったのです。文学でいえば、大衆小説ではなく純文学をさらに飛び越えて、詩のような作品ができるのだと感心した。そして、われわれの8ミリフィルム作品もそのようなものなのだという自負が出てきましたね。

60年に谷川俊太郎さんたちの「ジャズ映画実験室」が有楽町で開催されました。そして草月ホールで日本の作家の作品が、ジャズと映画の会で初めて上映されました。その頃から「実験映画」という呼称が使われ、親しまれるようになった。これは詩人の谷川俊太郎さんやアニメーションの作家たち、ジャズの音楽家たちが、16ミリの映像と音楽を組み合わせたものでした。元元はサイレントの実験映画だけではお客さんが来ないから、ジャズのライブ演奏と一緒にしてパフォーマンスにする企画だったのかもしれません。刺激的な試みでしたが、作品はあまり記憶に残っていません。前衛映画の伝統にのっとった抽象的な作品だったと思います。

それからさらに、日本大学の映画研究会の足立正生君たち学生が、アヴァンギャルドや実験映画の範疇の作品をつくっていました。これも当時のニュース映画などでのプロ仕様の16ミリフィルムであり、彼らはプロの予備軍という感じでした。僕と高林君と飯村君は8ミリフィルムのアマチュア映画の文脈から出てきた個人映画の作家であり、プロという意識もアマチュアという意識もなかった。僕たちは8ミリで十分で、これを16ミリにしようとか35ミリにしようとか、あまり考えなかった。8ミリフィルムだからユニークでいいと思っていた。商業映画は見ていたけど、映画のプロになるためには撮影所に入り、先人やお師匠さんから学んで自己の世界を作っていくという伝統がまだ厳然とあったわけです。

僕たちには先人はおらず、いるとしたらエジソンじゃないか。エジソンが映画を発明したから、僕たちの作家活動ができている。彼が映画を発明したときには劇映画、ドキュメンタリー、個人映画という区別はなかったわけです。1コマの映画があっても、1秒の映画があっても、一生かけないと見られない映画があってもいい。映画の可能性はいっぱいあって映画によるエッセイや詩や論文があってもいい。劇映画とか記録映画だけに封じ込めるのはもったいないね、われわれはエジソンのところからもう1回映画をやり直す。しかも8ミリフィルムで撮ることで、35ミリフィルムの彼岸にあるようなところからやる。そういう自負心を持ち合わせていましたね。

――60年代に登場した映画作家たちにも、微妙な出自の違いや世代の違いがあるようですね。

大林 僕たちは敗戦少年で、日本が戦争で負けたときに、それまでの大人や社会のなかで良しとされてきたことからはもう何も学ばないと決意しました。誰もやらなかった新しいことをやることで、何かをたぐり寄せることができるのではないか。演劇の寺山修司にしろ、イラストレーターの和田誠にしろ、作詞の阿久悠にしろ、僕らの世代は今まで誰もやったことのないことをやる、ということだけが共通項です。だから、60年代の若者はそれぞれの場所でオピニオン・リーダーになりました。それは誰も規範となる先人がいなくて、誰の真似もせず、平和の時代を発明するという意気込みがあったからです。

そういう意味では、映画でも小津や黒澤の真似をする必要はなく、8ミリフィルムで僕はコマ撮りをしていました。僕たちの一世代上に「映像の時代」を宣言した松本俊夫がいますが、映像作家というと真似になるので、僕が20歳のときにつくった名刺では「映画作家」と名乗りました。8ミリフィルムは個人的なもので、ひとりで小説を書くように映画を作ればいい。ならば映画作家だろうということです。高林陽一君は最後までまったく自分は何とも名乗らなかった。高林君や僕は、できればお客さんに楽しんでもらいたかったんですが、「所詮、僕の観客は少数です。だから、少数の人にじっくり愛してもらえる個人映画を僕は作ります」と高林君は言っていました。

むかし『ベン・ハー』という大作エンタテインメント映画があり、大スクリーンで見上げてみるとチャールトン・ヘストンの鼻毛が見えると言って、高林君と一緒に笑っていました。その頃、高林君は「いつか映画は、『ベン・ハー』のような巨大な映画と、僕たちが作っているような小さな個人映画の二極にきっと分かれますね」と、半世紀前に予言して、実際に現代映画はそうなりました。そのとき僕は「いや、高林君、俺は8ミリで『ベン・ハー』が撮れると思うよ」と言った。最近『この空の花 ―長岡花火物語』(11)という作品を完成しましたが、まさに8ミリで『ベン・ハー』を撮るような映画になりました。僕はそうやって、できるだけ多くのお客さんと楽しみたい。

高林君の晩年は、ごくごく少数の観客とひそやかな自分の映画を愛しんでもらうといった姿勢です。飯村君は60年代の終わりにアメリカへ飛んでいき、ほとんど英語も話せないのに大学の先生になって、イエスとノーしか言わないから哲学的な東洋の詩人のような教授だと評判になった。飯村君は自然な流れとして、当然フィルム作品に留まらず、ビデオという新しいメディアに手を出していき、実験的な映像やパフォーマンスを行っていった。飯村君は映画作家というより、映像アーティストと呼ぶのがふさわしいでしょうね。

飯村隆彦君の『くず』(62)という8ミリ作品がありますが、海岸に漂着したゴミを撮った作品です。ふつうの人が美しいと思わないものに美を見つけるところから出発しているわけです。僕たちの8ミリ映画は既成の文法を塗りかえたといわれるけど、もともと文法なんてないと思っていた。なまじ16ミリで実験映画を撮るという制度のなかで生きるより、市井のアマチュア映画の作り手のなかにいたことが、僕たちのアートにとって幸せなことだったのかなと今では思います。

若い頃の8ミリフィルム作品は、今から思うと下手で乱暴な作品ばかりです。だけど、下手だから作品に価値がないというわけでもない。上手くなるということは、どこかで何かに似ていくことです。何物にも似ていないフィルムの命がそこにあったんでしょう。そういう意味では、現在の僕よりも20代の僕の方が天才だったかもしれない。前衛映画、実験映画、個人映画というのは、まさにそのような初心が生むものかもしれない。そのことを僕は本能的に知っているのか、75歳になっても老成せずに、滅茶苦茶といわれようと下手くそと言われようと、刺激的なより新しいものを作り続けているつもりです。上昇志向のある商業映画の監督だったら、75歳にもなればカンヌやヴェネチアの映画祭でのグランプリを目指すでしょう。今年の12月にニューヨークで、僕の昔の8ミリ映画を上映してくれないかといわれています。僕にとってはニューヨークのフィルム・アーカイヴスで、昔の僕の8ミリ作品が特集上映されることが勲章なんです。僕が個人映画作家として生きてきたという感慨を覚えます。それを高林君が亡くなったこの年にしみじみと思いますし、僕の個人史のなかに日本の実験映画という1つの歴史が刻まれているんですね。

詩的ドキュメンタリー

――高林陽一監督の初期の作品で、もっとも記憶に残っているのはどの作品でしょうか。

大林 僕たちは客観的な価値より、好きなものが好きという態度だから、1本あげるとしたら『枯落葉』ですね。立命館大学時代に仲間と作った習作で、高林君はフィルモグラフィから外しています。だから、重要な作品だとは思っていなかったのかもしれないが、僕は鮮烈に覚えていますよ。貧乏文士に扮した高林君と、まだいたいけない少女だった博子さんが、冬の雑木林の中でふわっと舞うようにくるりと回る心中のシーン。彼のすべての映画にそれが原点としてある。高林君のお父さんは京都の有名な着物デザイナーで、彼はお金持ちのディレッタントでした。お父さんの8ミリカメラをこっそり持ち出して、恋愛中の博子さんと2人で撮ったアマチュア映画だからこそ本質的な作品なんです。

そういうところから、高林君は「歩く作家」といわれる表現方法を確立していき、代表作といわれる『石ッころ』が出てくるわけです。石を運ぶ、ただ運ぶ、生まれてから死ぬまでただ運ぶという、形式だけみれば実験映画のセオリー通りの作品ですが、彼の場合は「滅びの美学」や「もののあわれ」が強く漂っている。時が移ろうなかで、石を運ぶことを、ただくり返していくだけの生というものがある。人は生きて死に、またそれが何事もなく繰り返されていく。京都人らしい諦念といいましょうか。しかし『枯落葉』には、彼が奥底に隠していた激しさ、狂おしさが、男女が枯れ葉のなかで舞う心中のシーンに象徴されている。僕はその作品を一度しか見ていなくて、だから余計に強い印象が残っているのかもしれません。

高林君や僕の作品は、映画だと考えるから何やら分類しにくいわけで、文学の世界に喩えればよく分かります。印刷すると数ページの散文詩のようなものを高林君は書いていた。だから、足立正生君や日大映研の人たちが16ミリフィルムをまわして、「既成の映画をぶっつぶせ」と言っていて、一方で記録映画の人たちも既存の映画的権威を転覆しようとしましたが、高林君や僕にはそのようなところはなく、密やかに独自の世界を作っていこうとしました。60年代後半に草月ホールの映画祭が、金坂健二君たちによって壊された後、高林君は京都に還ってひっそりと自分の映画を作り続ける姿勢に転じたのです。他方で僕は「8ミリでベン・ハーを撮る」という夢を追い、個人映画の力でメジャー映画を違うものに作り変えることができないかと思いました。僕は角川映画や他の映画会社と組んで作品を取りましたが、振り返ってみると、高林君も後年は日活、東映、東宝など映画会社にまたがって商業映画を作っていた時期がありますね。

――大林さんの8ミリ映画のなかで、特に『中山道』という作品が素晴らしいと思います。詩的ドキュメンタリーと言えばいいのでしょうか。当時、高林陽一さんや大林さんが撮っていた個人映画のスタイルを象徴している作品だと思います。

高林君が純粋な詩人で、飯村君がアートの人間だったとすれば、僕は基本的にジャーナリストなんです。僕がメジャーの世界で生きていたら、ドキュメンタリストになっていたと思います。劇映画であっても、フィクションで仕組んでおいてドキュメンタリーとして撮る。テストが嫌いで、俳優の芝居も、一発勝負でそれをドキュメントするのが好きなんですね。60年代前半のアマチュア映画の「山・川・地蔵」はドキュメンタリーというより教養番組であり、それをもっと心情的にして、詩的なドキュメンタリーを撮れないかと思っていました。パブロ・ピカソに「ゲルニカ」という絵画がありますが、あのように僕も芸術としてのドキュメンタリーをやろうとした。そうすると、美しいから人々が目をそらさず、現実をいつまでも見つめてくれる。アートだから風化しない。半世紀前を振り返ってみると、僕はアートとしてのドキュメンタリーとは何か、ということを模索してきたんだと納得されます。

『中山道』では、本能的に「これが自分のやるべきこと、自分にふさわしいこと」なのではないか、という衝動だけがありました。自分のなかで論理として腑分けされる以前の、無自覚なものが出ています。カメラを据えたり、パンをスムーズに動かすのは違うぞ。ズームが歪んだり、カットが不自然だったり、そのようにして行き着くものは何だろうと考えました。絵画のキュビズムみたいなことを、映画の時間軸のなかでやれないか。時間軸のなかでやるからには、残像も大きな力になる。中山道を旅しながら、時にはコマ撮りや手持ちカメラやあらゆる技法を駆使しながら、その道行きを個人の力で芸術的な記録、個人の記憶に変形しようとしたんです。そのような論法は僕のなかにずっとあって、尾道三部作のような平明な物語映画でも、尾道という土地をより美しいアートとして変形し、尾道の街を「記憶」するという手法を試みています。

『中山道』を撮ったとき、この撮り方が僕に一番フィットするという自覚はありました。あの作品を評価してくれたのは、映画人ではなかったです。ドキュメンタリー的な写真家やアートの世界の人たちでした。僕の作品を最初に公のかたちで認めてくれたのは、草森紳一さんの「美術手帖」での評価でした。アートの世界には、ジャーナリスティックでドキュメンタリーなところがあり、反対に時代から離れていたらアートは成立しない。ところが、劇場用商業映画だけが時代を忘れても描けると思っている。僕の8ミリや16ミリの作品は、やはり物語があって、そのなかであらゆる実験的なことをやってきましたが、『中山道』はドキュメンタリーそのものでしたから、「芸術的に生を送りたい」という僕の願いがより如実にできた、ということが結果的によくわかります。

フィルム・アンデパンダンの頃

――お三方の個人映画の動きもあって、63年のフィルム・アンデパンダンに繋がっていくと思うのですが、その開催の経緯を教えてください。

大林 8ミリ映画を撮るといってもお金がないので、高林君、飯村君、僕の3人でテレビコマーシャルの仕事をよくしていました。高林君と僕は奥さん同伴ですから、5人で車に乗って撮影に出かける。演出家、撮影、録音マンを3人が入れ替わりでやるわけです。1人あたり1万円をもらい、8ミリフィルムが5本買える計算でした。そういうことは、ずっとやっていましたね。

フィルム・アンデパンダンに繋がったのは、やはり飯村隆彦君の力です。飯村君はアートの世界を通じて、3人のなかでは世間と繋がりがある人でした。美術の方面で讀賣アンデパンダンが潰れてしまい、ホールの時代が来ました。それまでは草月しかなかったのが、紀伊国屋がホールを作ることになり、もっと若者向けの前衛的なことをやりたいとなった。「じゃあ、フィルム・アンデパンダンをやろう」と言い出したのは飯村君です。飯村君と僕はすでに銀座の内科画廊で上映会をやって、銀座の四丁目から七丁目まで客が並んだという伝説を作っていました。事実、大変な行列でした。映画を見なくなっていた若い人たちが、何か新しい芸術がフィルムによって生まれていると感じてくれたんです。草森紳一さんが僕の8ミリ映画に「フィルムアーティストの時代が来た!」なんて言ってね。

紀伊国屋ホールでフェスティバルをやることになったが、そうなると8ミリ上映では小さいので16ミリでやることになりました。でも、精神は8ミリです。個人映画には変わりはない。しかし、フィルム代と現像代は高くなるから、資金的には2分が限度だろうということで、120秒フィルム・フェスティバルになったんです。当然、僕たち3人とドナルド・リチーさんも参加しました。日大映研の人たちにも声をかけたけど、僕たちがアマチュアに見えたのか参加しませんでした。あとPR映画を撮っていた東陽一君たち記録映画の若い作家が、自分たちの表現をやろうと参加しました。

当時住んでいたアパートの片隅に、平田穂生という8ミリを一緒に撮った仲間が住んでいました。後の平田オリザ君の父親ですね。反対側の部屋に住んでいる女性の部屋に、ちょくちょく通ってくる男が東陽一君だったりして。東陽一君たちPR映画の人たちの作品を見ると「同じような実験的なことをやってるな」という感じがした。フィルム・アンデパンダンに作品で参加はしなかったけれど、松本俊夫さんや野田真吉さんらひと世代上の論客たちも見にきていた。飯村君が連れてきたオノ・ヨーコさんたち美術家、画家、音楽家もやってきました。オープニング作品が音楽家の刀根康尚君の作品で、120秒間ストップウォッチをアップで映し、時計の針が2周すると作品が終わるというものでした。そんな作品が当時の若者たちに鮮烈に見えて、大きな支持を得たわけです。

16ミリの端尺がいくらか残ったので、高林君、飯村君、僕は16ミリフィルムの作品をつくりました。僕は『Complexe=微熱の玻璃あるいは悲しい饒舌ワルツに乗って葬列の散歩道』(64)を撮ったんです。そのことが契機になり、ドナルド・リチーさんが今度ブラッセルの実験映画祭があるという話を持ってきた。5年前にその映画祭でブニュエルの『アンダルシアの犬』がグランプリを取り、今度2回目が開かれるということでした。それでおもしろいということになって出品をした。それから、紀伊国屋ホールのアンデパンダンに電通の人たちが来ていて、60秒で作品が撮れる人たちならコマーシャルも撮れるだろうと、積極的に乞われて仕事が回ってくるようになった。そのギャラを資金にして、ブラッセル実験映画祭のための作品を制作したんですね。僕が紀伊国屋ホールのフィルム・アンデパンダンに出品した『complexe』は14分ほどの作品で、16ミリで撮りましたが、基本的には8ミリと変わらない撮り方でした。僕たちの世代は、映画をはじめる前は文学少年なんですね。高林君は資質としては詩人か小説家であったし、僕も小説を書いていた人間で、『complexe』はまさに僕の純文学的なアンソロジーとなりました。

――16ミリ作品の話しが出たので、日本の実験映画史上では大ヒットになった『ÉMOTION=伝説の午後・いつか見たドラキュラ』(66)の制作の経緯についてもお聞きしたいです。

大林 少し後になって、写真家の金坂健二君が自身の短編映画と、アンダーグラウンド・フィルムという言葉を持ってアメリカから帰国しました。そして、アンダーグラウンド・フィルムの映画祭をやるので何か出品しないかと言われた。その頃、商業映画は本当におもしろくなくなっており、自分のなかにサービス精神が湧き上がってきて、僕は『complexe』の次にもっと映画愛好者向けの映画のおもしろさを前面に出した作品をつくろうと思った。それでこしらえたのが『ÉMOTION=伝説の午後・いつか見たドラキュラ』です。

『ÉMOTION』の1つの象徴がドラキュラで、少女の血を吸うかわりに処女を愛することができないという、おかしくも悲しい純文学的な悲恋の男です。この伝説を自分の青春とダブらせることにした。20代というのは自分の青春を早く葬りたいという欲望が強く出る時期なので、青春の賛歌というか慰霊碑という感じになりましたね。完成するまでに1年かかりました。当時僕はコマーシャルの仕事で大変忙しく、土日に仲間が集まって撮影するという具合で、半年くらい続けたでしょうか。僕が愛した映画の断片を思い浮かべ、金曜くらいに何を撮るかを決める。それらはバラバラなイメージですが、詩でいえば脚韻というか韻律として繋がっていくわけです。

これが上映したみたら、若い人たちが上映に押し寄せた。全国の大学の5分の3が上映したという記録もあるそうです。当時、寺山修司さんたちの若いグループが映画を撮りはじめる直前で、この『いつか見たドラキュラ』を見て刺激を受け、実験映像を撮りはじめたという話です。篠田正浩さんにも、『いつか見たドラキュラ』の真似をしようとしたけど、企業のなかではできなかったと言われました。ただ大島渚だけが「あれは『少女フレンド』(少女マンガ雑誌)である」と言って怒ったそうです。小さな個人映画が商業映画にも影響を与えられるということを、証明してみせたと言えるかもしれません。

まあ、いろんな時代がありましたよ。65年のことですが、急にCMの仕事でアメリカへ行くことになり、『いつか見たドラキュラ』のダビングに立ち会えなかった。ハワイのホノルルを歩いていたら、道行く人に「お前は日本人か」と絡まれた。他に日本人なんていない時代でした。そして「Get outta here, Jap!」とホテルからも追い出され、野宿するような目にもあいました。仕事のついでに、ロサンゼルスのハリウッドへタクシーで行きました。当時のハリウッド・ブルヴァードがあまりに清潔なので、汚れた靴を履いた僕たち日本人は遠慮して、タクシーを降りるときに靴を脱ぎました。手形のある場所ですね。

歩いていたら、Nobuhiko Obayashiという名前、Yoichi Takabayashi、それにTakahiko Iimuraという名前が、黄色い文字にオレンジ色の縁取りでサインが出ていた。ジャパニーズ・アンダーグラウンド・フィルム・フェスティバルでした。ハリウッド通りの外れにディーノという店があって、ジョナス・メカスたちのフィルム・アーカイヴスが僕たちのフィルムをアメリカに持っていき、すでに上映していたんです。そこにいきなり立ち会ったわけです。道端にいる長髪のヒッピー風の兄ちゃんが、手にアンダーグラウンド映画の新聞を持っていて、そこに僕の写真と僕がアメリカを訪れるという記事が載っていた。サンフランシスコへ行けば、大きな映画館でちゃんと僕たちの映画を上映しているし、カリフォルニア大学では上映の後に講演もさせられた。若いっていいですね、もう世界を取ったつもりになっていたんですから…。

高林君のデジタル映画

――高林さんも大林さんも商業映画を数多く手がけていますが、芯のところに個人映画やインディペンデントの精神を持ち続けてきたんですね。僕は高林監督がここ10年間撮り続けていたデジタルシネマの作品群に注目をしているのですが、大林さんはどのように見ているのでしょうか。

大林 高林君や僕は徹底的にフィルム人間でしたが、10年ほど前の2003年に高林君が「これが僕の最後のフィルムです」といって、『愛なくして』という35ミリの映画を完成しました。そして、翌年それをポレポレ東中野へ見に行ったら、「大林さん、35ミリのカメラは重たいですわ。もうこれで僕のフィルムは終わりです」と言っていた。高林君は僕より7つほど年上なんです。高林君と奥さんの博子さん、それに僕と妻の大林恭子さんは親友でした。そのときに恭子さんが「高林さん、デジタルカメラって軽いのよ。高林さんや大林だったら、デジタルカメラで昔の8ミリ映画の再現ができるんじゃないかしら」と言ったんですよ。

高林君は奥さんに先立たれて、すっかり消耗していましたから、これで映画まで奪われたら、本当に高林君が死んでしまうのではないかという危惧がありました。だから、何とか撮り続けてもらいたいと思っていた。それで僕も「そうだよ、高林さん。これなら持って歩けるよ」と話したら、1年に1作のペースで本当にデジタル映画を作り始めたんです。一度電話で話したら「大林さん、デジタルは凄いです。ワンカット=1時間の映画が撮れますよ」と言っていた。ゼンマイを撒きながら、ワンロール1分半の8ミリ映画を作っていた僕たちからすれば、1時間のテイクが撮れるのは大変なことなんです。それで彼の映画の撮り方が変わりましたね。現場へ行って、歩きながら目に入ったものを撮る人だったのが、前日に俳優を集めてリハーサルをし、翌日現場で「劇」を撮るスタイルになった。1時間半の映画を4カットか5カットで撮るみたいな、デジタルを使うことで映画のつくり方を変えちゃった。これは高林陽一らしい8ミリ作家故の発見、発明だなと思いました。

それからの高林君は、弟子でカメラマンのとしおかたかおさん、京都で小劇団をやっている遠藤久仁子さんらとチームを組み、1年に1本ぐらいのペースでデジタル映画を作るという多産ぶり。『ベンチのある風景』(06)、『涯への旅』(07)といった作品ですね。実はこれらが、彼が最も作りたかった映画なんでしょうね。高林君が晩年に博子さんを亡くした後、彼と映画との距離がうまく働いたのでしょうか、静謐な短編小説のような映画を1年に1作ずつ撮り続けていった。まさに彼がやりたかった4、5ページの散文詩のような作品です。彼にとっては至福の晩年だったでしょうし、そこで高林映画が完成されたとも言えます。

ポレポレの上映のとき、高林君が「じゃあ、大林君もデジタルで撮って、2人で2本立て上映をやりましょうよ」と約束したんです。それがあったので、僕は今度の『この空の花 ―長岡花火物語』を撮るとき、デジタルで撮ろうと思ったんです。デジタルで『ベン・ハー』をやろうとしたんです。デジタルで撮るということは、僕や高林君にとって8ミリで映画を撮ることに呼応するので、パソコン1台で映画をつくり上げる。デジタルカメラで撮り、パソコンで編集して完成するということは、昔僕たちがやってきた個人映画のつくり方と変わらないわけですよ。

『この空の花』を高林君に見てもらい、さあ次はお互いに90分くらいの作品をつくって2本立て上映をやろう、という矢先でした。高林君は『夜が明けたら』という作品を、東義久さんの原作小説・脚本で用意していた。先に書籍として出版されて、僕も帯文を書きました。高林君らしい「滅びの美学」の究極のような作品で、まさしく「これが最後だ」と覚悟した映画になる予定だった。新藤兼人さんの『一枚のハガキ』もそうですが、これが最後だと決めた時、不思議に静謐で、映画になる前から或る整いのある脚本が生まれるんですよね。脚本というのはどこかで混沌としていて、集約されるというより、撮影前には拡散していくのが脚本の力なんですが、これが最後と決めたホンには、ある種の決められた掌のような深まりがピシっとある。そうしたら、渋谷のアップリンクで『この空の花』を上映して、舞台のトークで高林君や「トーラス」という映画館の話をしていたときに、高林君が危篤だという知らせを受け取ったのです。

高林君が京都で経営していた「トーラス」という映画館も、アップリンクのような小屋でした。8ミリと16ミリしか上映しない劇場で、高林君と博子さんが自身でモギリをやっていてね。宮川一夫さんが、くつろいでお茶を飲んでいるような。そんな劇場で2本立て上映をやろうと計画していた。高林君は博子さんのいるところへ行ったんだな、ということが唯一の慰めですけれど。作家が1人死ぬということは、これから生まれる作品がもう永遠に失われるということです。『夜が明けたら』は高林君以外の誰にも撮れない作品だから、悔しいし残念なことです。しかし、これまでの作品が皆さんに記憶されることで、高林君の作品も永遠に生きる力を発揮していくだろうし、まだ生まれていない人までが、これから高林君の作品を発見していくのだと思えば、それはとても楽しみなことでもありますね。

(2012年9月、成城学園前にて。聞き手・写真/金子遊)

~フィルムヲ見ル会 16mm8mm映画探訪①~

「追悼・高林陽一 個人映画の回廊(コリドール)」

<8ミリフィルム作品(ビデオ上映)>

<8ミリフィルム作品(ビデオ上映)>

『悲歌』59年/10分

『石ッころ』60年/30分

『さすらい』60年/22分

『石が呼ぶ』61年/12分

『ほくろのある風景』63年/8分

<16ミリフィルム作品(フィルム上映)>

『むさしのいのち』 65年/モノクロ/11分/ニュープリント

『ひなのかげ』 65年/モノクロ/20分 (予定)

※アフタートークあり!

高林陽一さんの盟友・飯村隆彦さん(映画作家)をゲストに迎え、トークショーをおこないます。

【日時】11月9日(金) 19時会場 19時30分~上映開始

【料金】1800円 会場:UPLINK Room (2F)

詳細ページ&予約フォーム http://www.uplink.co.jp/event/2012/3322

予約とお問い合わせは、アップリンクまで!

factory@uplink.co.jp tel. 03-6825-5503

「追悼 魂のシネアスト・高林陽一」

上映作品:

『すばらしい蒸気機関車』『本陣殺人事件』『金閣寺』『西陣心中』『往生安楽国』

『魂遊びほうこう』『愛なくして』『ベンチのある風景』『涯への旅』ほか。

未公開作品『春、狂う』『虚空の淵で』の上映あり!

【日時】2012年12月8日(土)~2012年12月21日(金)

【会場】シネ・ヌーヴォ/シネ・ヌーヴォX(大阪)

【料金】1回券:1,200円、5回券:5,000円

劇場公式サイト http://www.cinenouveau.com/